La strage di Monreale e la Palermo violenta. Dall’eredità mafiosa all’urgenza culturale

Tre morti, due feriti. Una sparatoria in mezzo alla folla, il rischio di una strage dagli esiti ancor peggiori. Palermo e Monreale sotto shock. Ma che radici ha questa violenza e quali strumenti, sul piano sociale e culturale, possiamo considerare necessari? Se la bellezza non salverà il mondo, in che direzione guardare?

A Palermo, da giorni, una coltre scura galleggia sui cieli miti di questa primavera ambigua. La strage di Monreale, con tre morti ammazzati e due feriti, ha generato uno sgomento contagioso, perdurante, un dolore particolarmente scomodo. Come se qualcosa si fosse rotto all’improvviso. Tutti giovani, poco più che ventenni. Le vittime erano del luogo, piccolo Comune alle pendici della città, celebre per lo splendore della sua cattedrale normanna, con la maestà del Cristo Pantocratore e gli strepitosi racconti musivi intarsiati nell’oro. Gli aggressori venivano invece dallo Zen, famigerata periferia palermitana, tra gli ultimi agglomerati popolari edificati nel secondo dopoguerra e ampliati su progetto di Vittorio Gregotti: pensato come isola autosufficiente, separato dal centro e ripiegato su sé stesso, il quartiere fu presto terra d’emergenza e di degrado, tra povertà, criminalità, dispersione scolastica, disoccupazione.

Palermo, una storia di mafia e antimafia

I fatti sono noti. La sera del 26 aprile, davanti a un locale del paese, esplode una rissa per futili motivi: la gang dello Zen, arrivata in sella ai motorini per creare scompiglio, viene ripresa da tre ragazzi del posto. Si scatena il panico, botte ed insulti. Segue una sparatoria: dai palermitani arriva una scarica di proiettili, circa venti. In mezzo alla gente, senza remore, senza freni. Chi aveva osato reagire è stato punito. Sette giorni dopo i feretri di Salvo, Andrea e Massimo vengono salutati da una comunità impietrita, ancora sotto shock, mentre a indagini aperte, con un soggetto subito in carcere, un complice beccato pochi giorni dopo e gli altri da scovare, circolano ansia, rabbia, paura.

Eppure questa è una città che le dinamiche del sangue le ha imparate a memoria, che ha confidenza con i cadaveri sull’asfalto, che conosce il cancro della prepotenza e dell’indifferenza, la miseria e il malaffare, gli occhi bassi e le “corna calate” davanti a chi ha i numeri per farsi rispettare. La mafia qui è sostanza dura, stomaco e ossatura, odore stantio, eredità inconsapevole. Abitudine, sporcizia incrostata negli angoli. Vecchie storie di faide, con i morti contati alla luce del sole, per strada, tra ragazzi qualunque e uomini dello Stato, tra agnelli e padrini.

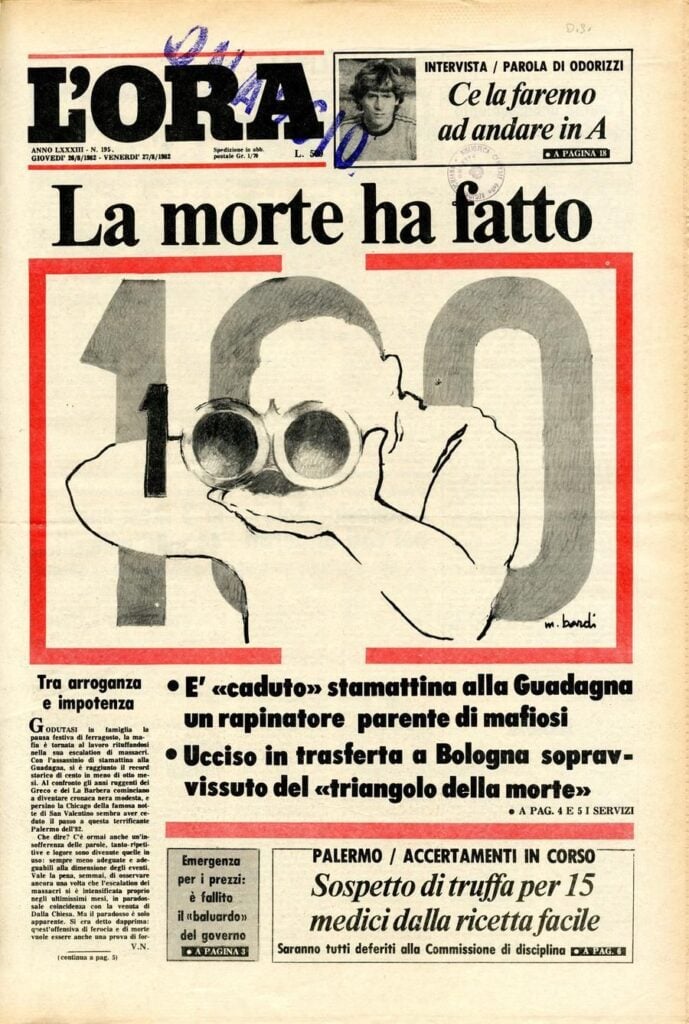

“La morte ha fatto 100”, titolava il glorioso quotidiano L’Ora il 27 agosto del 1982, con un disegno di Mario Bardi in cui i due zeri erano le canne di una lupara. A partire da gennaio e in soli 8 mesi i morti per mafia avevano raggiunto la cifra tonda. Erano anni di computi macabri, di inchieste temerarie, di giornalisti e poliziotti che rischiavano (e a volte perdevano) la vita, anni spietati di guerre tra clan, mentre il nome di quell’inferno si pronunciava a fatica. E quando i pentiti iniziarono a “cantare”, con il nuovo pool antimafia in azione, furono terremoti, pagine bollenti sui quotidiani, il vertiginoso teatro dell’aula bunker. L’impero del male mostrava i primi scricchiolii: vulnerabile, come tutto. E come tutto destinato a finire.

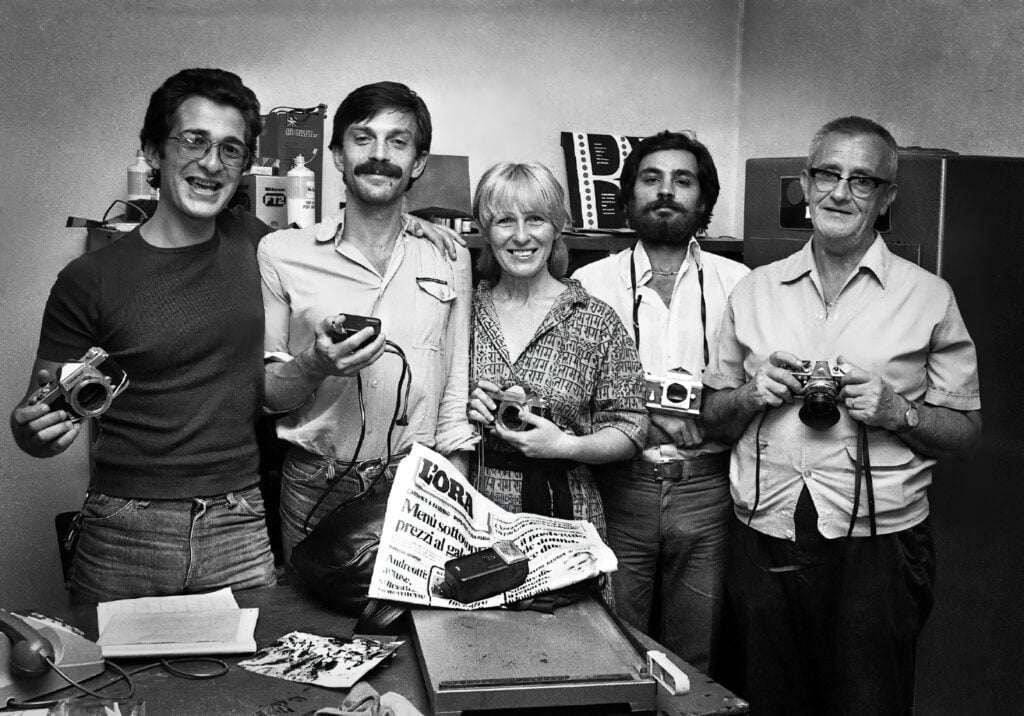

“Noi abbiamo paura“, ripeteva una giovane Letizia Battaglia ai microfoni della Rai, a Corleone, nel 1979, durante un evento per sensibilizzare cittadini sordi e ciechi, col capo chino e le labbra strette. Letizia, in trincea insieme a Franco Zecchin per L’Ora, come tanti altri reporter, a immortalare storie di cronaca nera, persino a inventarsi mostre itineranti in piazza, usando le fotografie per denunciare il male che tanti, troppi, non volevano vedere. Fu uno strumento efficacissimo, una rivoluzione delle immagini prima che delle parole, fra arte, giornalismo, comunicazione.

E vennero i giorni delle stragi, altro orrore, lo Stato che azzannava, nuovo sangue nella lunga lista degli eroi caduti in nome della legge, mentre la coscienza delle nuove generazioni si faceva vigile, per rabbia e per stanchezza, con i militari sotto i portoni, a presidio di obiettivi sensibili, i lenzuoli bianchi alle finestre, le manifestazioni, la scuola in campo per armare la battaglia dell’istruzione: “La mafia sarà vinta da un esercito di maestre elementari”, diceva Gesualdo Bufalino con una candida metafora, autentica come un distillato d’utopia.

La strage di Monreale e la nuova criminalità a Palermo

Decenni fa. Sembra un’altra terra, un altro tempo. Cosa Nostra colpita al cuore, decimata ai vertici, l’aggettivo “mafioso” che adesso suona come il più laido degli insulti. Tutto così lontano. E oggi? Oggi abbiamo ancora paura?

Quel che è accaduto a Monreale – e che è accaduto decine di volte e ancora accadrà – è altro rispetto a ciò che resta di quelle storie. Il nesso con il contesto mafioso o paramafioso non è diretto, non sono omicidi riconducibili a dinamiche di quel tipo.

Si tratta spesso di branchi di cani sciolti, sciami di mine vaganti che ignorano persino le regole della criminalità organizzata, la quale già molto tempo fa capì che i morti facevano rumore, che le ammazzatine portavano guai. Le cose però non sono così lontane. Non lo sono perché questo è il peccato originale di Palermo, questo è il veleno che scorre nelle arterie nascoste di una città mafiosa oltre la mafia stessa. Perché quei giovani che si procurano pistole, che rubano automobili e motorini, che vendono fumo e cocaina, si muovono tra i gangli di piccoli potentati locali, in certi casi essendo manovalanza, connivenza, in altri semplice vicinato conosciuto, tollerato. Qualcuno controlla, autorizza, vede, sa, impedisce o lascia correre. Oppure arruola. E in ogni caso è modello resistente, eredità culturale.

Succede allora che la violenza diventi lezione quotidiana, l’esercizio della forza riscatto, la minaccia stile, carattere, diritto d’emergere e possibilità di sopravvivere. Molti sfuggono, altri si adeguano. Non un’idea di futuro, niente sogni, studio, obiettivi, niente a parte il prossimo video su Tiktok e la prossima bravata. Il senso delle cose viene meno e con questo il senso della vita umana. La propria, quella degli altri a maggior ragione. Così piccoli gangaster da quattro soldi, imbranati, aggrappati all’idea di onnipotenza regalata da un’arma, arrivano a sparare per rispondere a una parola di troppo, a uno spintone, a un colpo di casco. “Uscire i ferri”, fargliela pagare, dimostrare chi comanda. E sparare sulla folla, prima ad altezza uomo, alla fine per aria, come a metterci la firma. Può succedere, si è difeso, era un “bravo ragazzo”, un “gran lavoratore”. Chiedere scusa dal carcere, al limite, ma non fare nomi. Essere “sbirri” mai.

Nel maggio del 2022 l’allora sindaco Leoluca Orlando, al margine di una ennesima retata di arresti, parlava di “una subcultura che non risparmia neanche i più piccoli, che nega la memoria delle stragi. Per queste ragioni dobbiamo sempre mantenere alta l’attenzione nella lotta alla mafia, perché Cosa Nostra non governa più la città ma non è stata sconfitta“. Lo Stato non molla, ma siamo lontani dall’avere atterrato il mostro.

La mafia ha cambiato pelle, polverizzata, decapitata, reticolare, continuamente azzoppata da nuovi arresti, da frequenti cambi ai vertici dei singoli mandamenti, da strutture più fragili, mimetizzate, orizzontali, pervasive. Una mafia non più militarizzata, che ha perso la presa assoluta sui territori, ma che resiste. Insieme a un profondo radicamento culturale: il più invincibile, il più durevole.

Lo Zen di Palermo e i quartieri difficili

A Palermo non si parla d’altro, da giorni. E l’Italia intera segue, commenta, fioccano video sui social con tentativi di analisi, sfoghi, indignazione, voglia di vendetta. Lo Zen, quartiere malfamato, è sotto accusa. Capro espiatorio, il solito “postaccio”, la solita “schifezza”. Zona Espansione Nord. “Zona elementi nocivi”, scrivono i sarcastici. Troppo facile così. Le famiglie perbene – tante – che vivono in quei posti difficili, scontano colpe non loro, insieme allo smacco dell’isolamento, all’assenza di servizi, alla percezione del pericolo, alla povertà educativa e materiale. Una condizione che fa comodo: alle piccole mafie locali, che vendono finta benevolenza e finte occasioni di rivalsa, e a chi cerca facili consensi elettorali, nell’eterna promessa di un riscatto che non arriverà.

E se i quartieri ad alto rischio sono zone franche, impenetrabili e ingovernabili, in certi luoghi cerniera tra salotti borghesi e mercati popolari la vita scorre tranquilla, nel caos pittoresco che mescola bellezze monumentali, traffico, spazzatura, giardini, automobili in doppia fila, negozi, bancarelle di ortofrutta. Qui la polizia municipale non arriva quasi mai, le multe non si fanno, nessuno controlla ambulanti ed abusivi, il pizzo si paga senza troppa resistenza. Un fatto di quieto vivere e di equilibri silenziosi, garantito con insana efficienza. Ma è roba invisibile, difficile da percepire.

Lo Zen è solo la punta di un iceberg. E nonostante i mille passi avanti fatti in questi anni, nonostante la città sia mutata radicalmente rispetto a quei tempi oscuri, nonostante le molte aree urbane liberate e l’attacco delle istituzioni al fenomeno mafioso, la strada è ancora lunga. Ci vorranno generazioni affinché il cambiamento sia profondo, interiore, umano, culturale.

In un lucidissimo testo, a proposito dell’eccidio di Monreale, Fabrizio Arena, attivista e anima dell’associazione Zen Insieme, ha scritto: “Allo Zen c’è un pezzo di comunità straordinario: uomini e donne che non si danno per vinti e si spendono ogni giorno per costruire faticosamente quel riscatto che gli è stato negato. Per contro, a Palermo i fondi per l’infanzia e l’adolescenza sono al palo; i servizi educativi sono perennemente appesi a un filo; chi ogni giorno lavora sul territorio trova ostacoli burocratici dove dovrebbe trovare agevolazioni; il terzo settore, destinatario di grandi encomi, diventa nei fatti un’utile stampella. Il problema, ancora una volta, è politico. Si criminalizzano le famiglie e si riempiono le carceri minorili. La povertà aumenta e i sussidi diminuiscono, con tutto ciò che ne consegue. Si colpiscono gli ultimi, si amplia il conflitto sociale“.

Cultura e riscatto delle periferie

Aldo Cazzullo, sul Corriere della Sera, all’indomani dei fatti ha scritto: “Mi chiedo chi siamo diventati, quali valori abbiamo trasmesso. Mi illudo che se quei ragazzi – che non erano di Monreale ma dei quartieri degradati di Palermo – avessero mai visto in vita loro i mosaici del Duomo, forse non si sarebbero comportati così“. Troppo semplice messa in questi termini. Cazzullo s’illude e lo sa, un mosaico non salva nessuno, checché ne abbia detto Dostoevskij. In certi contesti la visita al museo ha, di per sé, un potenziale quasi nullo, se non inserita all’interno di programmi complessi, prolungati, articolati, in cui cultura, servizi sociali, scuola, terzo settore e amministrazione pubblica siano davvero alleati, in direzione di un obiettivo serio.

Il lavoro delle scuole è prezioso, encomiabile, ma insufficiente. E la didattica viene spesso per ultima, nella quotidianità di insegnanti troppo soli e troppo disarmati dinanzi al vuoto familiare e al degrado; allo Zen come in molte altre realtà difficili. Perché il tempo non basta e le energie si investono in continue sessioni di educazione civica, nei tentativi di supporto psicologico, nelle discussioni in aula sulle basi della convivenza sociale, dei diritti umani e civili, dell’affettività, della legalità. Poi tutto si infrange contro il muro di gomma del reale: le famiglie, la strada, catene di destini che sembrano già scritti.

E allora sono linfa vitale le associazioni, tassello fondamentale di questa narrazione. Laboratori creativi, spettacoli teatrali, percorsi educativi e di integrazione, sensibilizzazione sui temi dell’ambiente: un enorme progetto diffuso, a cui occorrerebbero un esercito di cervelli e le voci di visionari, intellettuali, figure capaci di raggiungere le folle e le cabine di regia. I Danilo Dolci, i Ludovico Corrao di una volta, profeti e pionieri. Senza dimenticare l’impegno straordinario di Antonio Presti a Tusa e nel quartiere Librino di Catania.

Il contributo dell’arte, in tal senso, resta tanto centrale quanto sottovalutato. Potremmo citare oggi il lavoro svolto nel sobborgo palermitano di Danisinni, con i workshop e gli spettacoli in collaborazione con il Teatro Massimo, o ancora i laboratori sociali guidati da eccellenti artisti e rivolti ai detenuti, sviluppati dall’associazione Ruber con il progetto Spazio Acrobazie, attualmente rappresentato dalla mostra-laboratorio di Marzia Migliora a Palazzo Abatellis. Tornando allo Zen, tra decine di iniziative, viene in mente l’esperimento di riqualificazione urbana Becoming Garden, su iniziativa di Coloco e Gilles Clement, sviluppato nel 2018 in occasione di Manifesta 12: un piccolo “Giardino planetario”, un’area verde in via Primo Carnera, recuperata, coltivata e restituita al quartiere, che nel 2025 è tornata al centro di una nuova progettualità, grazie a un bando e al lavoro di Zen Insieme, Lievito Onlus, Orto capovolto, Lisca bianca, che insieme a studenti e residenti hanno ideato e realizzato nuovi arredi, stimolando il senso dello spazio pubblico, dell’appartenenza, della cogestione di luoghi collettivi.

Estetica e politica: cultura, serie tv e spazio pubblico

Quanto dunque si dovrà aspettare, mentre pochi e infaticabili volontari, attivisti, professionisti, investono le loro vite per radicare una pratica della differenza e della fiducia, fra centri storici problematici e periferie mai ricucite, mai riscattate? Quando le amministrazioni, la politica, lo Stato, capiranno che il vuoto educativo e culturale è spaventoso, che le risorse umane e finanziarie sono inadeguate, che il presidio delle forze dell’ordine è necessario – e va ovunque irrobustito – ma che non è la soluzione? La risposta non può essere unicamente securitaria, repressiva. L’azione profonda riguarda le coscienze, gli occhi e le orecchie dei più piccoli, il loro immaginario, il loro potenziale di desiderio e di consapevolezza, perché possano domani crescere dei figli liberi dal giogo della prepotenza, della sottomissione.

Servono anni di semina, tempi lunghi di trincea. E servirebbe una chiamata collettiva, per un’azione poderosa e trasversale. Purtroppo la percezione attuale va in senso opposto: il progetto culturale messo in campo per questa città è inesistente, al pari di qualunque visione regionale che – eccetto pochi esempi felici – sia minimante orientata alla complessità, alla programmazione, all’azione capillare sul territorio, a progettualità locali forti, dal respiro nazionale e internazionale.

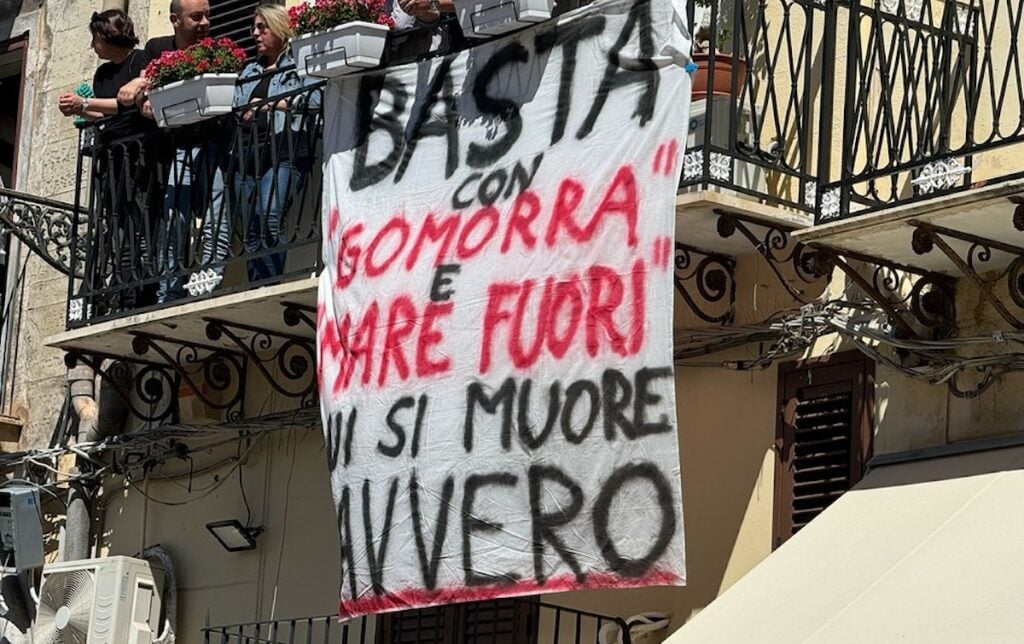

Intanto, nel dibattito pubblico, c’è chi si scaglia contro certe serie tv che romanticizzano la criminalità, mitizzando diseducative figure di antieroi. Sul balcone di una casa di Monreale, il giorno dei funerali, sventolava uno striscione con su scritto “Basta con Gomorra e Mare fuori. Qui si muore per davvero”. È un sentimento comune, forse l’ennesimo tentativo di identificare un responsabile, di scagliarsi contro qualcosa o qualcuno. Ma possono un film, un romanzo, una fiction, una canzone, scontare il peso di una viralità al negativo? Possono diventare causa del male? Naturalmente no.

Il piano ruvido della realtà non può che accogliere le voci degli artisti, dei cineasti, dei poeti, ai quali di dare l’esempio o di fare blanda didattica non importa nulla, giustamente. La brutalità del mondo va raccontata, va scandagliata, persino esasperata. Nella Sicilia di Sciascia, di Ignazio Buttitta, di Franco Scaldati, di Franco Maresco, di Salvo Licata, solo per citarne alcuni, tutto questo è lezione alta, incancellabile. Il punto allora è come, non cosa, se è vero che la buona arte e la buona letteratura producono pensiero, immaginazione, piuttosto che feticci a buon mercato e idoli di plastica da emulare, i quali però – confezionati per fare tendenza – funzionano se e solo se il substrato che li accoglie è già tarato, inquinato da riferimenti sociali distorti. Un tema estetico, di visione e di linguaggio. E un tema politico, ancora e ancora. Le due cose procedono in parallelo.

Cosa ne faremo allora di questa splendida memoria, di queste energie in campo, di questa violenza fuori controllo, di questa paura, di questa speranza, di questo impegno profuso, nonostante tutto? Cosa ne faremo di uno spazio pubblico che chiede protezione e cura, di un contesto urbano in cui languono i progetti di riqualificazione, le ambizioni culturali, le risorse per il sociale? Intanto la città seppellisce i cadaveri di tre ventenni e si interroga su cosa abbia mosso la mano dell’altrettanto giovane assassino. Ma soprattutto su chi l’abbia armata, istigata, corrotta, deviata, promettendo il brivido fasullo di un’autorevolezza senza onore, senza dignità, senza sostanza. La forza di chi lavora con le idee, con i diritti, con l’arte e la cultura, non si infranga contro questa impostura, non ceda al normale senso d’impotenza: anche e soprattutto nei luoghi delle emergenze non bisogna tacere, non si smetta di costruire.

Helga Marsala

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati