Una storia di danza e realizzazione femminile nel nuovo libro di Chiara Mezzalama. L’intervista

Si svolge su più livelli temporali e tra la California borghese degli Anni Cinquanta, la New York progressista e sgangherata degli Anni Sessanta e la Roma dell’Estate romana la vicenda anticonformista e sperimentale di Grace, in un romanzo che ripercorre la storia della danza (e non solo)

non solo)

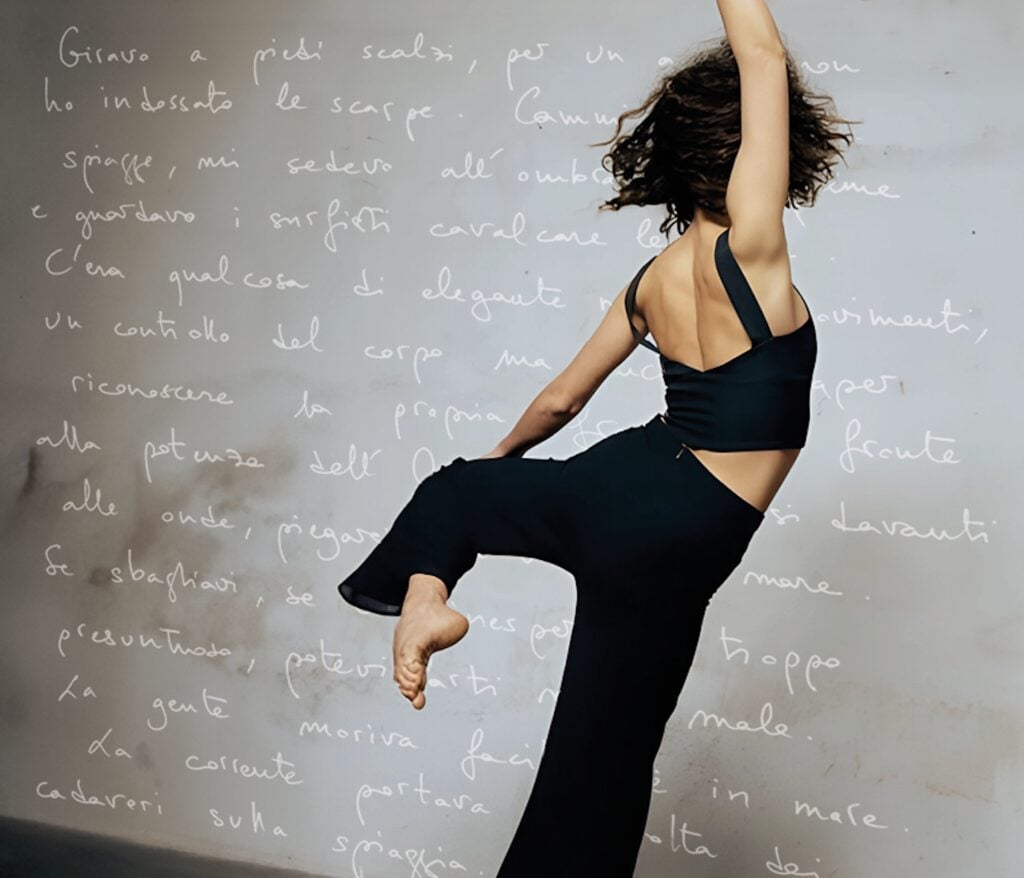

La vera storia di Grace, una ballerina e coreografa americana, figlia di una famiglia borghese, che insegue il sogno dell’arte e della danza, fino ad approdare e, anche un po’ rivoluzionare, la scena sperimentale romana, è al centro del romanzo L’inadatta di Chiara Mezzalama, edito da Nutrimenti. Scrittrice, traduttrice e psicoterapeuta, Mezzalama vive tra Parigi e Roma e l’arte è sempre stata nella sua vita.

La vicenda di Grace ne L’inadatta

La storia spazia dalla California degli Anni Cinquanta, approdando poi a New York negli Anni Sessanta fino ad arrivare alla Roma dell’Estate romana di Niccolini e a tempi più recenti di crisi del settore e, in generale, della percezione della cultura in Italia. Su questo sfondo si muove leggera la vicenda di una donna anticonformista, che ha vinto e a volte ha perso ma si è sempre rialzata. Con amori, tradimenti (di famiglia), figli e un pensiero che si sviluppa parallelo alla lotta della protagonista per emanciparsi e al tempo stesso per costruire una danza che la rispecchi nei movimenti e nei contenuti, spesso fino all’esasperazione del corpo e della mente (e di chi le vive intorno). Nonostante tutto, Grace si sente sempre “inadatta”, da qui il titolo del libro, unfit e questo senso di essere fuori luogo la accompagnerà per tutta la vita, ma le darà anche la forza di realizzare degli spazi in cui sentirsi a proprio agio grazie all’arte. Come? Ce lo siamo fatto raccontare da Chiara Mezzalama in questa intervista.

Intervista a Chiara Mezzalama

Lei è scrittrice, psicoterapeuta, traduttrice, ma in questo libro dimostra di conoscere molto bene le dinamiche del mondo della danza, del teatro e anche dell’arte contemporanea. Come entrano questi mondi nella sua vita?

La danza è una grande passione della mia vita, fin da quando mia madre mi iscrisse a un corso di balletto perché avevo i piedi piatti. Mi piace danzare, mi piace andare a vedere gli spettacoli di danza; come per il teatro o la musica, l’esperienza dal vivo è trasformativa, permette di provare delle emozioni che scaturiscono dalla presenza fisica degli artisti in scena, è un momento magico, irripetibile, sempre diverso. L’arte contemporanea è legata a questi mondi. Il coreografo Merce Cunningham, per esempio, collaborava con l’artista Bob Rauschenberg per le scenografie e i costumi. Tutte le forme di arte hanno una propria autonomia ma dialogano tra loro e arricchiscono il mio lavoro di scrittrice.

La storia di Grace è una storia finzionale: si rifà nello specifico a qualche personaggio?

Quando una persona reale viene raccontata in un romanzo, diventa sempre un personaggio. È il caso di Grace, un’artista con la quale ho danzato per molti anni, che è stata per me una grande maestra di vita. Ho deciso di raccontare la sua storia incredibile, sempre in bilico tra la danza e la musica, la sua storia d’amore con un musicista afroamericano che suonava nel quartetto di John Coltrane, ma ho scelto la forma del romanzo per mantenere la mia libertà espressiva. Questa libertà si riflette nella struttura del romanzo: alcuni capitoli sono in prima persona, altri in terza; raccontare la vita un’altra è stata una bellissima sfida.

Il libro si svolge tra gli Stati Uniti, soprattutto New York (anche se la protagonista è di San Francisco e ha una figlia in Nuova Zelanda), e Roma, città che in un certo momento della storia assurgono al ruolo di culla della cultura. Come sono Roma e New York oggi? Come è cambiato secondo il panorama culturale contemporaneo in queste due città a suo parere?

Per quanto distanti e diversissime, New York e Roma sono state per alcune stagioni (più breve quella romana) il centro della vita artistica mondiale. Luoghi dove gli artisti creavano, scambiavano, si incontravano, si drogavano, rompevano le convenzioni e le certezze dei benpensanti. Oggi sono due città in crisi profonda, secondo me, anche se per ragioni diverse. Ma credo che conservino qualcosa di quella storia gloriosa, solo bisogna andarla a cercare, è una storia più nascosta, meno accessibile. Roma, per esempio, continua ad attirare artisti stranieri, e New York rimane un luogo sognato che ha influenzato l’immaginario di varie generazioni di artisti.

Nonostante lei sia nata solo nel 1972 nel suo libro si sente una sorta di nostalgia per una Roma che non c’è più, fatta di dialoghi tra mondi espressivi diversi, di basi più solide a sostegno della cultura, di maggiore partecipazione nel pubblico. Cosa manca secondo lei e cosa si potrebbe fare?

Soffro talvolta di una sindrome di nostalgia per quello che non ho vissuto. La Roma degli anni Sessanta e Settanta me la raccontava mio padre, un grande appassionato di arte che frequentava le gallerie, i negozi di antiquariato. Quello che manca oggi sono i soldi. Le politiche pubbliche non fanno che tagliare i fondi alla cultura e questa è una tragedia. L’arte non può essere considerata come un bene qualsiasi soggetto alle leggi del mercato, l’arte è un dono ma proprio per questo deve essere sostenuta. I festival, le rassegne hanno bisogno di supporto politico e finanziario, non possono basarsi soltanto sulla buona volontà e l’impegno (spesso straordinario) degli operatori culturali. E purtroppo la danza è la forma d’arte meno considerata. Non è un caso che molti artisti e artiste italiane siano costrette a partire per poter continuare la loro ricerca espressiva.

Le vicende di Grace sono attraversate da quelle che sono le dinamiche del nostro tempo, ma che nelle arti sono temi presenti da tempi meno recenti: il femminismo, il razzismo, l’omosessualità, le relazioni complesse tra uomo /donna…

Una delle caratteristiche dell’artista è la chiaroveggenza, ovvero la capacità di percepire e esprimere prima degli altri quello che accade nella società. È stato così per Grace, che negli anni Settanta aveva comprato un loft a Soho dove l’arte e la vita erano mescolate, oppure per il jazz che faceva incontrare i neri e i bianchi nell’America razzista. Il movimento della postmodern dance aveva una chiara dimensione politica, le performance di allora erano delle forme di denuncia contro l’establishment, avevano l’intento di decostruire le narrazioni dominanti e i ruoli di genere. Oggi, per esempio, gli artisti denunciano l’inerzia di fronte alla crisi climatica. Sono delle sentinelle preziose.

C’è un punto importante nel libro in cui un personaggio chiede a Grace se una donna può essere madre e anche artista. Qual è la sua opinione in proposito?

Questo è un gran dilemma! Un oggetto delle mie riflessioni da molto tempo. Avendo avuto dei figli, potrei rispondere che sì, una madre può anche essere artista. Certo ci metterà più tempo a raggiungere certi traguardi, ma ciò che avrà da dire sarà nutrito da questa esperienza sconvolgente. Credo che ogni donna debba comporre con questo dilemma, è una scelta che gli uomini non devono compiere. Per questo il prezzo da pagare per la libertà è sempre più alto per le donne, e per le donne artiste. La storia di Grace ne è una dimostrazione.

Il titolo del libro è L’inadatta. Lei pensa che la società contemporanea ci spinga a sentirci così? E da psicoterapeuta, cosa possono fare le arti performative e visive per uscire da questa sensazione di essere unfit?

Credo che tutti e tutte ci sentiamo talvolta inadatte. Che poi, cosa vuol dire essere adatte? Sarebbe una condanna, farebbe di noi delle persone conformiste, prive di fantasia, ininteressanti. Detto ciò, le arti performative e visive sono uno strumento potente di costruzione dell’identità. Quanti romanzi, spettacoli, film mi hanno aiutato a capire la persona che ero, a scoprire lati della mia personalità che non conoscevo, a mettere a fuoco desideri, imperfezioni, a curare dolori, frustrazioni? Sembra un po’ retorico ma io credo davvero che l’arte ci salvi, è un nostro bisogno primario, universale, ed è così dagli inizi della storia dell’umanità. Solo dei governanti cinici e ignoranti possono sostenere che l’arte sia futile.

È in corso di pubblicazione il suo prossimo libro in lingua francese, di che cosa tratterà?

Si tratta di un testo che avevo scritto in francese, che poi ho riscritto in italiano ed è stato pubblicato dalle edizioni E/O con il titolo «Le nostre perdute foreste». In francese è intitolato “Dans la chambre forêt” e uscirà per Les Presses de la Cité. È una storia di amore e di lutto. Una storia personale alla quale tengo molto. Santa Nastro

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati