Arte Povera 2011. Quattro errori per una mistificazione storico-critica

Ahilui, è ricordato dai più per le “performance”alle bolle di sapone. Quelle soffiate all’indirizzo di Germano Celant, in primis durante la conferenza stampa di presentazione della prima mostra del megaprogetto dedicato all’Arte Povera, al Mambo di Bologna. Ma Alberto Esse non è soltanto un disturbatore. Ha una tesi, che qui espone.

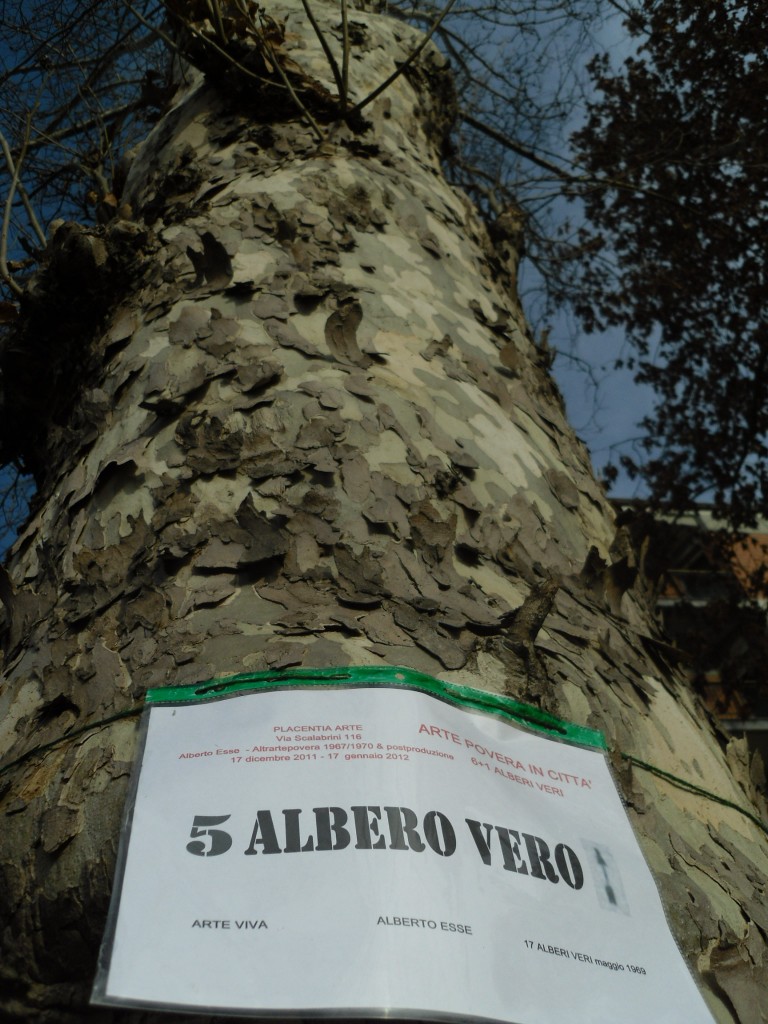

L’operazione-evento Arte Povera 2011, che doveva costituire un importante momento di documentazione e storicizzazione di un movimento che giustamente è considerato – con il Futurismo – di fondamentale importanza nell’avventura delle arti visive del secolo passato, rischia di ottenere effetti opposti.

E non solo a causa di due errori (o falsi) storico-critici: l’estensione forzata e forzosa fino ai nostri giorni di un movimento conclusosi all’inizio degli Anni Settanta e la sua limitazione a soli ed esclusivi tredici protagonisti. Errori (o falsi) tanto evidenti da destare stupore – a chi non sia addentro all’odierno sistema dell’arte in Italia – che il fior fiore dei direttori di musei e istituzioni di arte contemporanea coinvolti nell’operazione e il fior fiore dei critici raccolti nell’enorme catalogo che accompagna la mostra non se ne siano minimamente accorti. Ma tant’è.

Se si esaminano le mostre in corso e si leggono i contributi critici del catalogo, appare evidente che vi sia un tentativo diffuso di far passare come elemento fondante, quando non esclusivo, dell’Arte Povera quello dell’uso di materiali poveri (visti e declinati in tutte le loro funzioni poetiche, estetiche, concettuali, oniriche ecc.).

Ora, se è innegabile che l’uso di materiali poveri (considerati soprattutto, molto concretamente, come portatori di una visione poveristica anticonsumistica) fosse una delle caratteristiche di questo movimento, è altrettanto innegabile che accanto a questa ve ne erano altre della stessa importanza e fondanti: la critica al ruolo e alla funzione della figura dell’artista quale “giullare” del sistema dell’arte basato sul mercato e la critica al sistema di produzione e diffusione dell’arte (allora e tuttora) vigente attraverso gallerie e musei, con la conseguente ricerca di nuovi e “altri” circuiti di comunicazione e di nuovi e altri utenti individuati in primo luogo nelle classi e categorie sociali protagoniste del grande cambiamento in atto in quegli anni.

Da quest’insieme di caratteri deriva la forte spinta anti-istituzionale di una forma artistica che non a caso veniva apertamente definita, nel primo e più significativo manifesto, come “arte di guerriglia”. Tutte caratteristiche che, oltre ad essere, come visto, ben presenti nei testi critici, erano soprattutto presenti nelle opere e nell’operare anche dei nostri, o meglio celantiani, “magnifici tredici”.

Il tentativo di mistificare e svuotare l’Arte Povera dei suoi significati primari, riducendola da complessa arte di guerriglia a innocua merce da aste, è pienamente confermato poi nelle scelte espositive con cui, almeno nelle principali mostre di Milano, Bologna e Torino, rispetto a una possibile ipotesi di museizzazione, si è scelto la via della museificazione. Vale a dire, la acritica e meccanica trasposizione in spazi rigidi di opere spesso nate per vivere ed essere fruite fuori da gallerie e musei. Opere spesso nate per essere interattive e coinvolgenti, per essere strumento performativo, per essere toccate, usate, a volte anche distrutte, costrette in rigidi spazi museali dove, per ragioni di principio o di sicurezza, non possono essere pienamente fruite e utilizzate, ma nemmeno toccate, subendo una straniante decontestualizzazione ambientale e storica con un’operazione di re-auratizzazione che contravviene in pieno al loro spirito iniziale.

Certamente il problema della museizzazione, e in generale della esposizione delle opere storiche dell’Arte Povera è complesso e di difficile soluzione. Ma il negarlo, il non prenderlo minimamente in considerazione, il non affrontarlo con corrette scelte filologico-espositive nell’allestimento della maggioranza delle mostre di Arte Povera 2011, il far languire in spazi e situazioni inadatte opere nate per interagire e vivere assieme al fruitore è, a mio avviso, un ulteriore errore imperdonabile che va a completare un’operazione tesa al progressivo svuotamento dell’Arte Povera a favore di una sua re-auratizzazione che risulta funzionale non tanto alla ricerca e alla sistematizzazione storica e critica, quanto a una banale reificazione.

Il re (o il critico o i critici-demiurghi) è nudo. Possibile che nessuno (o solo qualcuno) se ne accorga?

Alberto Esse

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati