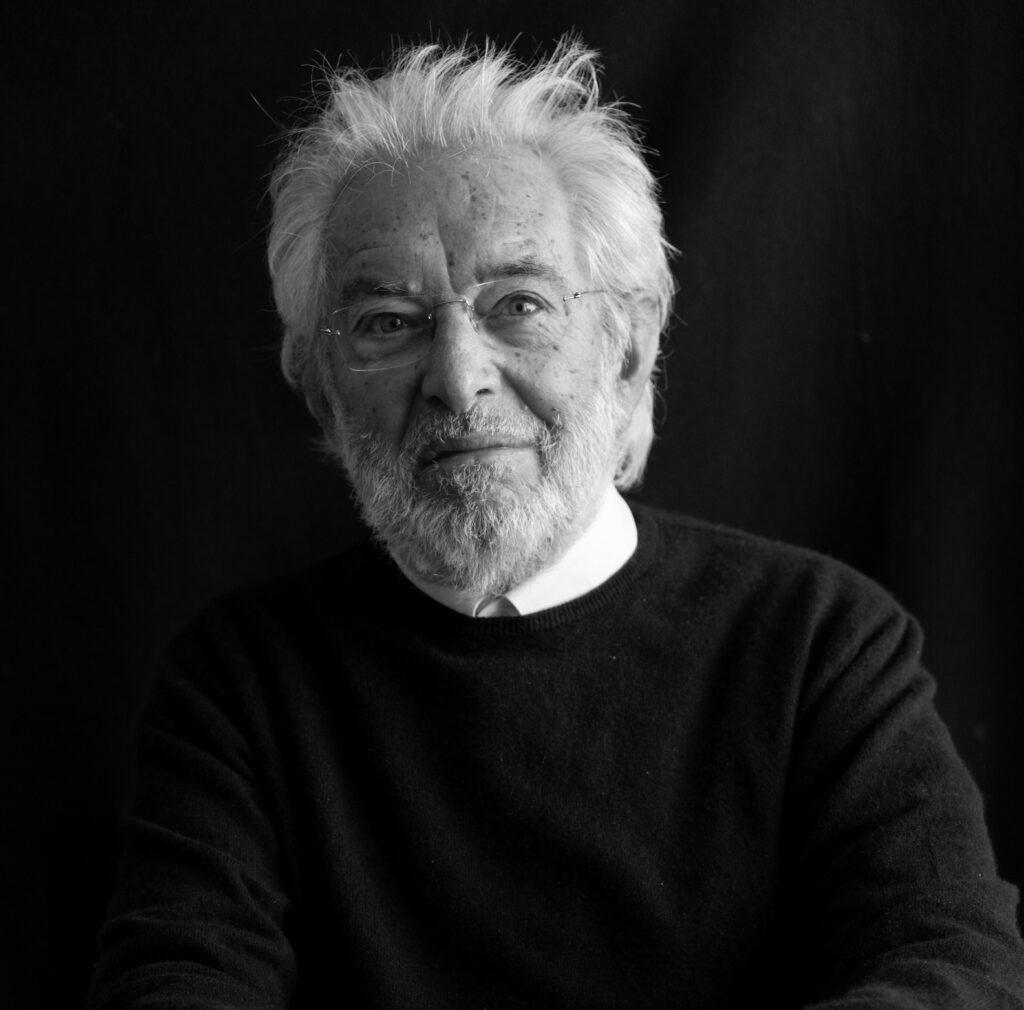

Il mistero delle immagini di Mimmo Jodice nel ricordo del curatore Daniele De Luigi

Sperimentazione, curiosità e un immaginario visivo che proviene dalla Napoli profonda: Jodice fa qualcosa di lontano dal reportage, soprattutto nel metodo: fotografa ciò che conosce e capisce per andarvi ancora più a fondo

Non mi pare di aver mai incontrato qualcuno che non provasse profonda stima e rispetto, come artista oltre che come uomo, per Mimmo Jodice. Eppure, la sua opera ha tutto sommato pochi seguaci nella fotografia italiana di oggi, se pensiamo in confronto a quante tracce vi troviamo di Luigi Ghirri, Guido Guidi, Gabriele Basilico, per fare i nomi di altri tre maestri grosso modo coetanei che con Jodice hanno “fatto” la fotografia italiana di ieri. Trovandomi a fare una riflessione sull’eredità che l’artista napoletano ha lasciato, e forse soprattutto sulle lezioni che si possono imparare dalla sua parabola artistica e professionale, mi rendo conto che non sia affatto scontata.

Chi era Mimmo Jodice

I suoi inizi sono segnati da una sperimentazione incessante, curiosa, vorace.

Gli Anni Sessanta lo vedono alle prese con macchina e obiettivi, carte e pellicole, sviluppi e camera oscura per interrogare il linguaggio, testare i limiti, esplorare i territori di confine tra la fotografia e altri media, alcuni dei quali aveva già utilizzato. Sarà stato merito anche del clima culturale di quegli anni, del fatto che non ci fossero scuole se non la pratica (sarà anzi lui uno dei primi docenti della materia in Accademia), ma è interessante notare come l’approccio alla fotografia per Jodice sia avvenuto “smontandola”, prima di arrivare a realizzare cicli di lavori più legati a un uso tradizionale del mezzo. Un percorso inverso a quello oggi più frequente, dalla padronanza delle tecniche specifiche al bisogno di “ibridare”.

Napoli per Mimmo Jodice

Fatto sta che quello fu un primo passo fondamentale verso una consapevolezza della sua idea di fotografia, proseguita nel corso degli Anni Settanta grazie alla frequentazione assidua dei tanti protagonisti dell’avanguardia internazionale che in quegli anni animavano la vita culturale di Napoli. Mentre ne documenta le opere e le azioni dandone un’acuta interpretazione, e spesso interagendo con loro, Jodice continua ad ampliare la sua visione, rafforzando la necessità di un pensiero che colleghi il fare immagini alle immagini stesse. Parallelamente, si dedica alla sua Napoli: una città che si presta agli stereotipi giornalistici e narrativi, forse come reazione un po’ all’impossibilità di capirla da fuori, e un po’ alla sua bellezza che è tutt’uno con quelle che, per liquidare la questione, siamo soliti chiamare contraddizioni. Jodice ha un interesse per i temi sociali e gli studi antropologici, inseparabili dallo stesso clima culturale che spinge l’avanguardia artistica. Guarda all’umanità più viva della città, ma che appare abbandonata a se stessa, esclusa da ogni possibilità di riscatto.

Il mondo visivo di Mimmo Jodice

Per quanto abbia lasciato una testimonianza visiva di quel mondo, fa qualcosa di lontano dal reportage, soprattutto nel metodo: fotografa ciò che conosce e capisce per andarvi ancora più a fondo. Lui nato nel Rione Sanità negli anni Trenta, non è dai libri che sa cosa siano la povertà, il lavoro minorile, la fatica di arrivare a fine giornata. Le sue “figure del sociale” sono solo quelle della comunità da cui proviene e in questo c’è un atteggiamento che si oppone allo sguardo coloniale e predatorio di tanto fotogiornalismo, o, come si preferisce dire oggi con un neologismo, estrattivista. Mescolarsi ogni giorno alla Napoli effervescente e vulcanica della cultura e, insieme, a quella dei bassifondi significa aprirsi a una possibilità di capire l’esistenza che può essere una benedizione, ma anche una dannazione se non si trova la chiave per leggerle come un’unica vicenda.

L’arte secondo Mimmo Jodice

Jodice non è un reporter e sa che non ha alcun senso continuare a raccontare storie che cambiano interpreti, ma nella loro essenza restano le stesse. A fine anni Settanta produce alcuni lavori in cui bruciature e tagli sono la materia viva che irrompe nell’illusione della fotografia. Come in Fontana e Burri, aprono la superficie dell’opera a una dimensione altra, a uno spazio concettuale che Jodice, da quel momento, alchemicamente precipita in immagine fotografica. Usare l’etichetta paesaggio per parlare di ciò a cui si è dedicato a partire dagli Anni Ottanta appare riduttivo e probabilmente fuorviante, forse dettato da un’apparente scomparsa dell’uomo dalle sue immagini. Ha amato e fotografato i luoghi in cui convivono il passato e il presente, l’arte e l’architettura che ci permettono di attraversare le epoche della storia, la natura che si intreccia alle vicende umane. Aveva probabilmente capito che il canto delle sirene tedesche o americane sarebbe stato una flebile e debole voce in un territorio di cui voleva far emergere l’anima inquieta, e la profonda e intricata stratificazione culturale – e anche su questo è interessante riflettere. Ha assecondato la luce mediterranea senza timore che creare una bellezza potente potesse oscurare la dimensione di ricerca del suo lavoro.

I grandi temi nell’opera di Mimmo Jodice

Alla fine di tutto, nelle sue fotografie Mimmo Jodice ci parla di poche cose, forse due: il tempo e la morte. Cosa c’è di più difficile con cui confrontarsi, quando in mano si ha una macchina fotografica, del tempo e della morte? L’antitesi del qui e ora. Tutti i volti che ha fotografato, il bambino che vende le sigarette, la donna nell’ospedale psichiatrico, l’operaio con la maschera antigas, l’atleta della Villa dei Papiri e il compagno di Ulisse, volti di carne, bronzo, marmo, sono tutti morti e vivi al tempo stesso. Così come i suoi luoghi sono nel passato e insieme nel presente. Jodice aveva capito che la fotografia poteva nutrirsi di questa contraddizione perpetua. Si è spesso parlato per lui di metafisica, che è l’amore per l’enigma che si manifesta nell’assenza, e Jodice ha amato il mistero del tempo e della morte, con cui pochi oggi hanno voglia di misurarsi. Dopo l’annuncio della sua morte, sul suo profilo Instagram sono comparsi due ritratti, e non credo a caso: un bambino in pietra di due millenni anni fa, il volto diafano, prossimo a scomparire, e un altro bambino di cinquant’anni fa con una stecca di Marlboro, avvolto in telo di plastica trasparente per ripararsi dalla pioggia, di cui vediamo solo la bocca. Forse l’infanzia come dimensione eterna e magica, dello stupore e del possibile, è un indizio che ci è stato lasciato per meditare su quel mistero attraverso le sue immagini.

Daniele De Luigi

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati