La curatrice che si mise a dormire durante l’inaugurazione di una sua mostra. L’intervista

Vincitrice della quarta edizione del Premio Testori, Lucrezia Longobardi racconta il suo lavoro e il suo approccio come curatrice. Tra scrittura teorica ed espositiva

Lucrezia Longobardi (Napoli, 1991) definisce la propria pratica curatela performativa: un lavoro che intreccia scrittura teorica e drammaturgia espositiva, gesto curatoriale e riflessione critica. L’occasione per questa conversazione è la pubblicazione del suo nuovo saggio, Lo spazio esistenziale. Definizione #3 (Schena, 2025), in cui viene presentato il progetto per una mostra ancora non realizzata. Ripercorriamo con lei le tappe della sua ricerca, a partire dal volume precedente, Lo spazio esistenziale. Definizioni e corollari (Iemme, 2021), per poi interrogare la direzione che il suo pensiero ha assunto negli ultimi anni, fino a oggi. Di seguito un’intervista che è anche un’anticipazione in esclusiva di un progetto editoriale più esteso di prossima pubblicazione.

Tra curatela e critica, fuori dalla dicotomia

Il Premio Testori, della cui quarta edizione sei vincitrice, non ha una cadenza fissa, pertanto non viene assegnato con regolarità matematica, ma soltanto quando, potremmo dire, si verifica una certa maturazione dei tempi. All’interno di questa sua temporalità irregolare, il tuo lavoro Lo spazio esistenziale. Definizione #3 è arrivato puntuale. Mi racconteresti com’è nato questo incontro tra il tuo percorso di ricerca e il Premio?

È stato un incontro carsico. Perché il mio lavoro, fino a ora, non ha cercato la luce piena delle occasioni pubbliche, ma ha preferito sotterranei percorsi di approfondimento, luoghi nei quali il pensiero potesse maturare con lentezza, senza dover sempre rispondere a un’attualità espositiva. Il riferimento alla figura di Giovanni Testori, mi è particolarmente vicino. Il mio lavoro si è spesso confrontato con la sua lingua, con la sua urgenza di attraversare i generi, di non separare mai l’intensità affettiva dalla lucidità teorica. Il saggio, Definizione #3, ha una struttura ritmica, una tensione performativa che, pur rimanendo sul piano della teoria, si lascia attraversare dal corpo, dalla voce, dalla scena. Come se la scrittura avesse assunto la stessa vibrazione degli spazi che mi propongo di attivare.

Facendo un passo indietro al tuo primo libro, Lo spazio esistenziale. Definizioni e corollari (2021, Iemme edizioni), il pensiero si sviluppava a partire da una pratica profondamente situata. Ogni riflessione nasceva da un’esperienza concreta, da una mostra ideata, abitata e vissuta. Vuoi raccontare come si è articolato quel percorso e quale forma hanno preso le tre mostre che lo compongono?

Quel primo libro è nato come un esercizio di ascolto. Ogni mostra che vi è raccolta non è stata pensata per dimostrare qualcosa, ma per esperire.

Definizione #1 è stata la più enigmatica, forse la più silenziosa. Non ho invitato artisti, né progettato un allestimento secondo logiche curatoriali tradizionali. Ho scelto delle opere a partire da un vissuto personale. La mostra si è svolta in un appartamento in Corso Vittorio Emanuele a Napoli, due piani sotto quello in cui vivevo e che aveva la stessa pianta. Quello spazio è diventato una cartina al negativo, una forma speculare attraverso cui riflettere sul rapporto tra il corpo e l’ambiente che lo contiene.

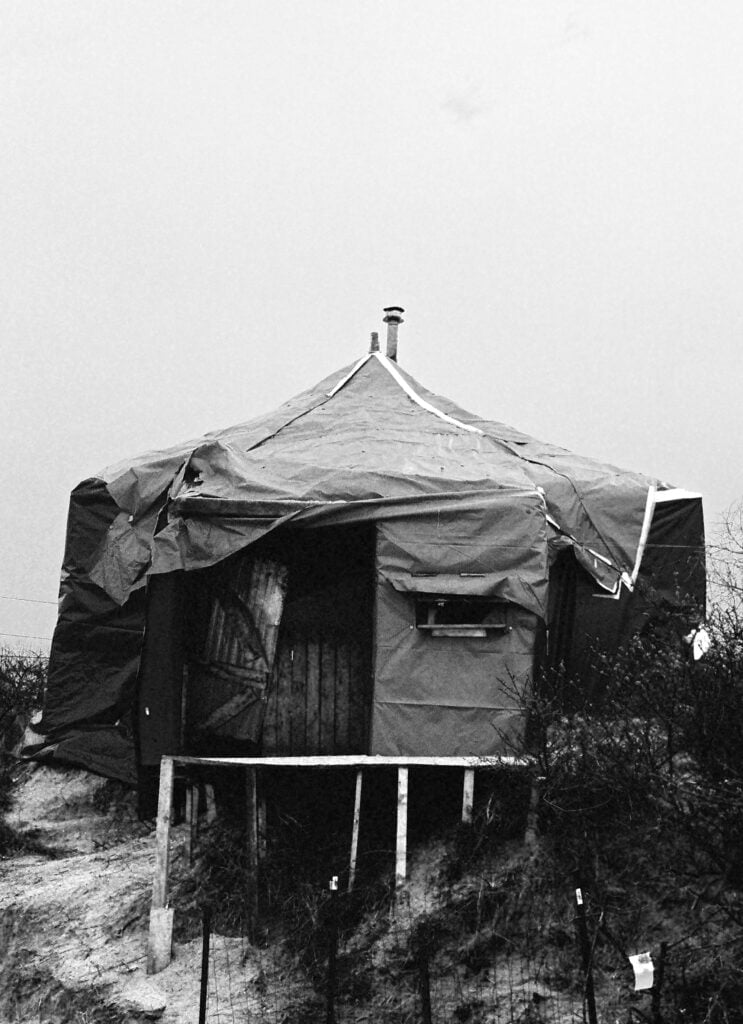

Definizione #2 è nata da un’urgenza diversa: interrogare il tempo. Ho deciso di dormire all’interno della mostra durante l’opening, non come forma di disponibilità verso l’altro, ma come atto di sottrazione. In questa mostra, lo spazio domestico non era più solo luogo dell’intimità, ma anche del ritiro, della resistenza muta. Il corpo dormiente non custodiva nulla: si lasciava svuotare, attraversare dal tempo.

Infine, Notturno con figura. Primo Corollario sulla vibrazione ha portato questa riflessione in uno spazio collettivo, all’interno della Galleria Nazionale. Lì ho lavorato sul concetto di vibrazione: ciò che resta dopo l’incontro, ciò che si propaga anche in assenza. Non era più il tempo dell’abitare, ma quello dell’attraversare. Scrivere Definizioni e corollari è stato un atto di restituzione. Una seconda possibilità di ascolto.

La dimensione liminale nella quale ti sei mossa durante questi anni, tra teoria e spazio espositivo, mi portò a chiederti, durante la nostra prima conversazione, se ti considerassi più una critica d’arte o una curatrice. Conoscendo meglio la tua posizione, è evidente quanto questa domanda possa essere fuorviante, o meglio, fuori asse rispetto alla tua pratica ibrida. Che tipo di potenzialità espressive, ma anche teoriche, si aprono quando questi ruoli – spesso pensati come distinti, se non antagonisti – vengono agiti congiuntamente?

Io non mi sono mai riconosciuta in una logica di alternative. Ho sempre abitato il tra – quel margine in cui le due posizioni non si sommano né si confondono, ma si ripensano. In questo senso, la curatela è un atto di scrittura: una scrittura spaziale, relazionale, temporale, che prende forma come una drammaturgia situata. Ma quella scrittura, per essere pienamente tale, ha bisogno di confrontarsi con un pensiero che non venga dopo. Un pensiero che non sia descrizione, né valutazione, ma forma di interrogazione continua. È in questo che la mia pratica si nutre anche del lavoro critico: non nel senso dell’analisi esterna, ma nel suo valore epistemologico. Scrivere, per me, è un modo di estendere il gesto espositivo. Di abitarne il residuo, di restituirne la vibrazione. Quando questi due registri – teorico e curatoriale – si agiscono insieme, senza subordinazione reciproca, si aprono possibilità radicali. La prima è l’emersione di una conoscenza situata: non un pensiero astratto, ma un pensiero incarnato, che nasce nel tempo reale dell’azione, e si lascia trasformare da ciò che incontra. La seconda è di ordine linguistico: quando si agisce come curatore autore e critico insieme, cambia anche il modo di scrivere. Si cerca una lingua che non sia né “accademica” né “giornalistica”, ma che assomigli alla struttura delle cose. Una lingua che tocchi lo spazio, che ne trattenga il ritmo, la luce, l’attrito. Infine, si apre una terza possibilità, forse la più urgente: quella di assumere una responsabilità estetica e politica piena.

Scrittura espositiva e curatela performativa

Un riferimento che inevitabilmente viene alla mente osservando la tua pratica, e che tu stessa citi, è Achille Bonito Oliva. Nel tuo lavoro emerge una volontà affine alla sua, legata alla produzione di una “scrittura espositiva”, affiancata ad una “scrittura teorica”, facendole dialogare sullo stesso piano. Come si articolano, nel tuo processo, questi due registri di scrittura?

Il riferimento a Bonito Oliva è per me fondativo, ma non imitativo. Mi interessa profondamente la sua intuizione di una “scrittura espositiva” che non si limita ad accompagnare le opere, ma che le genera, le sfida, le rischia. Nel mio percorso, la scrittura teorica e la scrittura espositiva si generano a vicenda. Spesso accade che un’intuizione teorica emerga già dentro il corpo della mostra, nel modo in cui la luce cade su un’opera, o nel gesto con cui un visitatore si muove nello spazio. E viceversa: scrivendo un saggio, mi capita di sentire che le parole stanno invocando una forma, un ritmo, una scena. La scrittura espositiva è, per me, una grammatica che si sviluppa nel gesto, nel tempo. È performativa. E, soprattutto, non è neutra. La scrittura teorica, invece, è il momento in cui quell’esperienza viene attraversata una seconda volta, rendendo visibile l’invisibile: l’intenzione nascosta, l’eco rimasta, la vibrazione lasciata. Entrambi questi movimenti cercano la stessa cosa: non dire che cos’è l’opera, ma che cosa fa, come agisce, cosa muove.

Nel primo volume de Lo spazio esistenziale, scrivi che il tuo approccio curatoriale è mosso da una logica relazionale che mira non tanto a un “corpo a corpo con le opere”, quanto a “uno scambio degli archivi personali di entrambi i soggetti di creazione”, un’interazione profonda e bilaterale che trascende la dimensione dell’allestimento. In un contesto così orientato alla relazione, l’opera è sempre il tramite principale?

L’opera non è mai, per me, un oggetto neutro. Tuttavia, quando parlo di “scambio tra archivi personali”, non penso mai a un dialogo che passi soltanto attraverso di essa. A volte serve il gesto, la biografia, il tempo condiviso. L’archivio personale non è soltanto quello che un artista mette in forma: è quello che trattiene, che custodisce in modo opaco, che non mostra ma che muove l’opera. Mi capita spesso di costruire la mostra a partire da una conversazione, da una pausa, da un’interferenza o da una tensione (spesso dolorosa). L’opera, in quei casi, non è un punto di arrivo, ma un sintomo. Per questo non separo mai l’atto curatoriale dal lavoro di prossimità. Ci sono artisti con cui ho condiviso parole che hanno inciso più di qualsiasi allestimento. È lì che si dà la possibilità che la mostra sia una forma relazionale che resiste al tempo dell’evento, e che continua a vibrare anche dopo.

Durante Definizione #2 dichiari di voler riflettere sul tempo che trascorriamo nello spazio domestico. In questo senso, la tua decisione di dormire durante l’opening della mostra, rendendoti passiva e “disponibile” alla percezione altrui, diventa un gesto quasi rituale. Qual è il significato di questo abbandonarsi ai visitatori?

Quel gesto – il dormire durante l’opening – non nasce da un desiderio performativo né da un’apertura relazionale. Era una risposta patologica a un disturbo esistenziale: la difficoltà di reggere il tempo della visibilità, della produttività, della continua richiesta di presenza. Dormire era una difesa. Ho cercato di far emergere un tempo che non promette nulla, che non porta da nessuna parte, e che per questo può diventare insopportabile o infinitamente necessario. Dormire in pubblico, senza spettacolarizzazione, era un modo per dire che il tempo dell’arte può anche coincidere con quello dell’assenza. Che il gesto curatoriale non ha sempre a che fare con la regia, ma può toccare zone più fragili, dove l’energia si esaurisce e non si ricarica.

La vibrazione come traccia viva dell’esperienza

Nel tuo lavoro teorico e curatoriale ricorre in modo costante il riferimento a Tadeusz Kantor. Ma se, nel suo Teatro della Morte, l’oggetto è concepito esclusivamente come reliquia, come relitto che trattiene il trauma, le opere che attivi nelle tue mostre sembrano muoversi anche lungo un vettore parallelo, animate da una tensione che guarda alla vita. Non sembrano sempre reminiscenze, ma talvolta presenze. Ti riconosci in questa lettura?

Con Kantor condivido la visione dell’arte come zona liminale tra vita e morte, tra presenza e sparizione. Ma io cerco in quella soglia non tanto il rito funebre, quanto il battito residuo. Quella vibrazione minima che dice: “sono ancora qui”. Non ho mai pensato lo spazio espositivo come un altare. Semmai come una stanza viva, in cui l’opera può respirare, cambiare, disarmare.

Notturno con figura è l’ultimo progetto espositivo approfondito nel primo volume de Lo spazio esistenziale. È un lavoro che, a tratti, può sembrare fuori dalle orbite esplorate nei precedenti: non è più lo spazio e il tempo dell’abitare ad essere preso in considerazione, ma il rapporto tra uomo e società. Perché, giunta a quel punto, era importante esplorare questo aspetto esistenziale?

Se le due Definizioni precedenti si muovevano all’interno dello spazio privato – lo spazio dell’abitare – con Notturno ho sentito il bisogno di rivolgere lo sguardo verso un fuori ontologico: la presenza dell’altro che non si sceglie e che abita il mondo accanto a noi. Non ho abbandonato l’intimità, ma l’ho esposta, portandola in una zona di attrito: la collettività (negata). Era importante, a quel punto, interrogare anche la responsabilità di chi abita: non solo come gesto individuale, ma come posizione politica.

Da un punto di vista teorico, Notturno con figura si radica attorno al concetto di vibrazione. Cosa intendi esattamente?

La vibrazione, per me, è ciò che resta dopo. È un’increspatura della presenza. In Notturno con figura, la vibrazione è diventata il principio che tiene insieme il visibile e l’invisibile, il gesto e il residuo. È movimento minimo, ma intensissimo. Non è ancora suono, ma è già disturbo. Non è ancora forma, ma è già linguaggio.

La vibrazione, poi, è qualcosa che non si può possedere, e questo è estremamente affascinante. È transitoria, collettiva, invisibile. Non appartiene a un’opera, né a un individuo. È il risultato di un’interferenza: tra materia e memoria, tra tempo e ascolto. In questo senso, è il contrario del monumento. Non si erge, non si impone. Ma attraversa. Curare una mostra, per me, significa proprio questo: creare le condizioni perché qualcosa possa vibrare.

Sentirti parlare di vibrazione mi riporta alla mente un passaggio di John Dewey in Arte come esperienza, nel quale riflette su come la forma artistica non nasca da un principio astratto, ma emerga da un’interazione profonda e continua tra organismo e ambiente. In questa relazione, una condizione fondamentale perché un’esperienza diventi forma è il ritmo, inteso come principio strutturante che organizza l’esperienza dell’individuo, intrecciando ciò che porta con sé – memorie, attitudini, vissuto – con le condizioni materiali e culturali del contesto. Credi che questa riflessione possa risuonare con il concetto di vibrazione che proponi? La vibrazione potrebbe essere il principio che connette arte e vita?

Sì, la vibrazione è una forma di ritmo sottile, minimo, ma costante. È una tensione continua tra ciò che accade dentro e ciò che accade fuori. Nel mio lavoro, la vibrazione è una qualità relazionale dell’esperienza. In questo senso, è davvero il luogo in cui arte e vita si toccano: non nella sovrapposizione, ma nel passaggio. Nel modo in cui l’una filtra nell’altra, disturba l’altra, la mette in moto. E nella curatela – intesa come pratica immersiva, autoriale, relazionale – è forse l’unico vero criterio: se qualcosa vibra, allora funziona.

1 / 5

1 / 5

2 / 5

2 / 5

3 / 5

3 / 5

4 / 5

4 / 5

5 / 5

5 / 5

Scrivere la mostra prima che esista

Giungiamo infine a Lo spazio esistenziale. Definizione #3, il progetto al centro del saggio recentemente premiato con il Premio Testori. Si tratta, ad oggi, di un progetto espositivo non ancora realizzato. Che cosa comporta scrivere e pubblicare un testo critico su una mostra che ancora non si è concretizzata?

Scrivere su una mostra che ancora non esiste è come toccarne l’ombra prima che il corpo si manifesti. Non si tratta di progettare, né di immaginare: si tratta di abitare una soglia, una specie di pre-esistenza. Definizione #3 non è ancora una mostra, ma è già accaduta, in una forma latente, nella scrittura che l’ha preceduta. Pubblicare il testo prima significa anche accettare una condizione di incompletezza, esporsi a una forma che potrebbe mutare, contraddirsi, fallire. Ma in quel rischio c’è anche la possibilità di un tempo diverso della curatela: riconoscere che l’esposizione comincia molto prima dell’allestimento. Che lo spazio espositivo non coincide con il perimetro fisico di una stanza, ma può aprirsi nella lingua, nel ritmo, nella forma scritta. È un modo per espandere il tempo della curatela.

Nel tuo saggio scrivi che Definizione #3 ha a che fare con la possibilità per l’uomo contemporaneo di confrontarsi con il proprio passato prossimo. Parallelamente, scegli di abbandonare una qualità dello spazio intima e privata, che permaneva anche in Notturno con figura, nonostante la sua messa in scena all’interno di un museo, per muoverti verso una dimensione collettiva, quasi pubblica. In che modo questi due elementi, la memoria recente e lo spazio sociale, si tengono insieme?

Definizione #3 nasce dal bisogno di far emergere una memoria che non sia più solo personale o simbolica, ma anche politica. È una memoria che riguarda tutti, ma che nessuno custodisce. Scrivere di questo tipo di memoria significa anche interrogarsi sullo spazio che può contenerla. Memoria recente e spazio sociale si tengono insieme perché sono, in fondo, fatti della stessa materia: entrambi sono zone incerte, luoghi in cui il senso non è ancora compiuto, dove le tracce si sovrappongono, si cancellano, si riattivano. La memoria ha bisogno di spazio per diventare esperienza collettiva. E lo spazio, per diventare vivo, ha bisogno di essere attraversato da ciò che non è ancora storia, ma già ferita.

Un aneddoto raccontato da Giuseppe Frangi, presidente dell’Associazione Testori, rivela che per un momento si era pensato di candidare il tuo testo non come saggio di critica d’arte, ma come testo teatrale, a causa della sua forte carica performativa. Nel tuo lavoro si intreccia un legame profondo con il teatro e la letteratura di Giovanni Testori, e in particolare con In exitu. Che tipo di relazione hai instaurato con quel testo?

La relazione con In exitu è stata determinante, anche se mai lineare. Quello è un testo che ho letto come si leggono certi oracoli: con paura, con attrazione, con la consapevolezza che qualcosa, dopo, cambierà. In Testori c’è l’idea che la scrittura possa essere un luogo in cui la forma non si stabilizza, ma si consuma. In questo senso, Definizione #3 condivide con In exitu una postura. Definizione #3 non è una scena fisica, ma una scena interiore, un monologo sommerso.

Nel saggio scrivi di aver già identificato un luogo nel quale realizzare Definizione #3, e accenni al fatto che quello descritto rappresenta soltanto uno dei tre momenti espositivi di questa istanza. Cosa manca perché si realizzi?

Sì, ho individuato un luogo reale, concreto, plasmato nella storia sociale e popolare di Napoli. Ma non basta aver trovato un luogo: occorre che quel luogo sia disponibile nel senso più profondo, non solo istituzionale. E, sì, Definizione #3 si articola in tre momenti espositivi. Quello che ho descritto nel saggio è solo il primo, il più prossimo. Gli altri due sono abbozzati in maniera molto chiara.

Mattia Caggiano

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati