Una biennale fuggevole. A Berlino l’arte è un atto di resistenza

Una mostra diffusa tra quattro sedi, opere site-specific che arrivano da contesti di repressione e conflitti, quali Myanmar, India nordorientale, Argentina, Sudan, Kazakistan. Arte, politica e potere. Ecco come è la Biennale di Berlino

Rapidità e imprevedibilità. Si intitola passing the fugitive, la 13ª Berlin Biennale curata da Zasha Colah, con il contributo dell’artista e curatrice argentina Valentina Viviani, apprestandosi a chiudere il 13 settembre 2025. Come da consolidata tradizione, anche questa mostra conferma la vocazione della capitale tedesca a proporsi come laboratorio di arte politica con slittamenti ironici e curvature metaforiche per l’edizione in corso.

La fuggevolezza 13ª nella Biennale di Berlino

A cominciare dal titolo che riporta l’idea di “fuggevolezza” ossia la capacità di apparire e sparire con rapidità e imprevedibilità. Concetto ispirato dalle volpi berlinesi domiciliate dove urbanità e natura si mescolano, il cui status, per l’appunto fuggevole, non rompe lo spazio della città ma lo attraversa con indifferenza. Traslata con linguaggio curatoriale nel verbo “foxing”, l’immagine ben si adatta a inquadrare presenze disturbanti, irriducibili alle logiche di controllo e normalizzazione degli artisti che operano fuori dai codici. Su questo piano la Biennale risulta davvero “foxing” con opere che interrompono consuetudini associative, evadono, resistono al conformismo e sono guidate, in buona percentuale, da urgenze che si sottraggono alle logiche dominanti.

Le opere in mostra a Berlino e le sedi

La distribuzione delle opere in quattro sedi, KW Institute for Contemporary Art, Sophiensæle, Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart e l’ex tribunale di Lehrter Straße, a Moabit, edificio che conserva storie giudiziarie di esclusione, di violenza legislativa e repressione, diluisce efficacemente la densità delle proposte. Molte delle quali commissionate apposta per questa biennale arrivano da contesti di repressione e conflitti, Myanmar, India nordorientale, Argentina, Sudan, Kazakistan, e si affidano a performance, walking acts, stand-up comedy, gruppi di lettura che necessitano di un rapporto diretto con il pubblico e che riposizionano ad ogni incontro il ruolo dell’arte come atto di resistenza, evasione, e riaffermazione della libertà nei confronti del potere e della memoria storica.

Il concept della Biennale di Berlino

Anche sul piano teorico, la manifestazione, per ciascuna delle venue, è ben supportata da testi introduttivi che scortano il senso delle opere verso questioni di ampio raggio. Per esempio, legalità e confini, ambiti che implicano entrambi l’uso della violenza per il loro mantenimento e che la critica Kate Sutton sviluppa con riferimento al gruppo di artisti raccolti nell’ex tribunale di Lehrter Straße. Luogo reale del processo a Karl Liebknecht, accusato di alto tradimento nel 1916, e, unitamente, teatro invisibile del dissenso e della memoria politica. Qui Anna Scalfi Eghenter allestisce la complessa installazione Die Komödie! richiamando la definizione (la commedia), assegnata dallo stesso Liebknecht al proprio processo e intrecciando un dialogo tra passato rivoluzionario e presente consumistico. Ristampe dei pamphlet scritti da Liebknecht sono accolte anche su fragili veline rosse e volteggiano, si elevano per poi precipitare quando si placa l’azione di potenti ventilatori, come la lotta di classe depotenziata dal crollo delle ideologie. Mappe di reti finanziarie globali, suggeriscono continuità con l’odierno capitalismo trionfante mentre resta visibile solo in esterno, tra le fronde, la parola “comunista” in neon rosso. Rappresenta un meritevole recupero di una storia recente e poco nota, la presenza, replicata con altri lavori anche al KW, di Exterra XX – Künstlerinnengruppe Erfurt, collettivo femminista attivo tra il 1984 e il 1994 nella DDR, guidato da Gabriele Stötzer. Operava cercando di convertire la paura in pratiche di liberazione, sfidando le restrizioni politiche e di genere. Resta ancora significativa, nell’ottica di una redenzione da un passato di sorveglianza e terrore, l’occupazione simbolica, nel 1898, della sede della Stasi per salvarne gli archivi e impedire che venissero manipolati o occultati. Su come elaborare il trauma si interroga Milica Tomić con un lavoro sul massacro di Srebrenica.

I traumi della storia nelle opere in mostra a Berlino

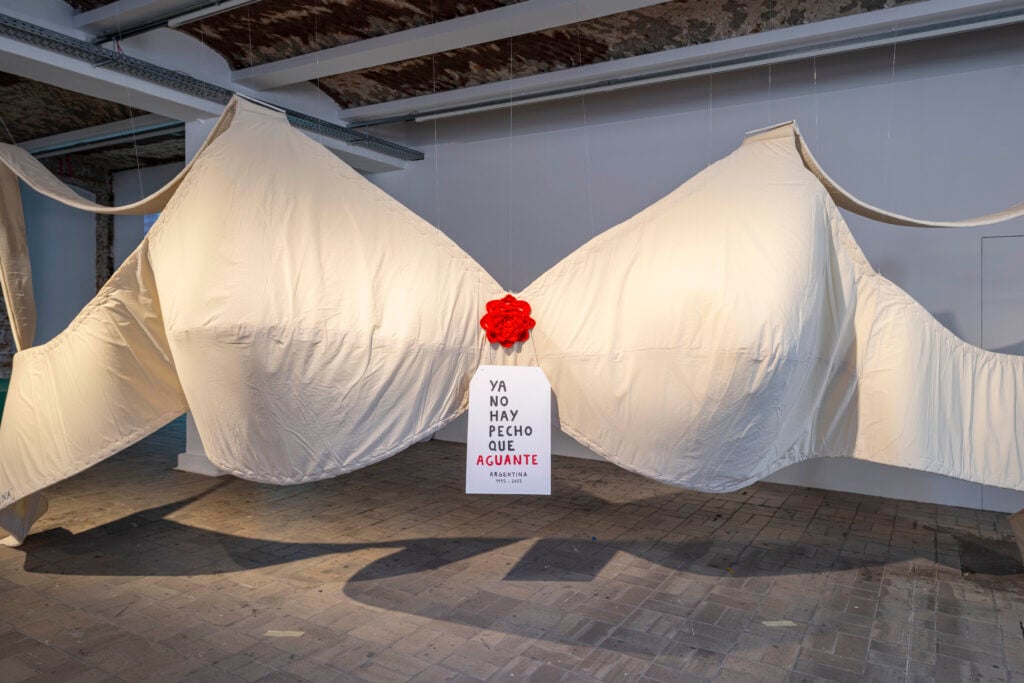

Anelli di macramè, ferite trasformate in forme e riallacciate tra loro, sono tenute insieme in una catena riparativa che aiuta, secondo la teoria lacaniana sul nodo, a ricomporre lo shock traumatico. In molte opere il tribunale della storia è dunque il convitato di pietra, rianimato a varie scale. Per esempio, con People’s Tribunal, organizzato dal Bana Group for Peace and Development, una piattaforma pubblica per supplire al silenzio e all’inefficacia delle istituzioni internazionali. Dà voce a donne attiviste sudanesi, perseguitate, sopravvissute a violenze sessuali, vittime di arresti arbitrari e sparizioni forzate, insieme a giuriste e difensori dei diritti umani. Restituiscono visibilità a crimini ignorati, creando uno spazio di verità che la giustizia ufficiale ha mancato di garantire. Stacy Douglas, artista e docente di diritto trasforma invece il tribunale, luogo dell’autorità giudiziaria, in un palcoscenico di decostruzione critica, recuperando l’aggettivo kafkiano in un gioco teatrale a quattro schermi. Nella cornice del KW, sede istituzionale della Biennale, il percorso curatoriale di Zasha Colah seleziona interventi installativi e sonori assunti come atti di militanza contro strutture oppressive e norme sedimentate. Speaker-sculpture ispirati a oggetti cerimoniali (Anawana Haloba) restituiscono la voce, anarchicamente lirica, a figure femminili legate alla storia dell’Africa meridionale. Il corpo collettivo, dilatato e identificato in un reggiseno monumentale, si immerge con Kikì Roca nella storia dell’Argentina post-dittatura, smarcandosi dalla retorica del potere patriarcale. Sempre per rimanere sull’underwear, il progetto Panties for Peace, del gruppo femminista birmano Lanna Action for Burma (LAB), combatte la giunta militare spedendo mutande da donna alle ambasciate birmane per sfidare, a colpi di satira irriverente, la superstizione che prevede, in quella cultura, la perdita del potere maschile al contatto con la biancheria intima femminile.

Gli italiani alla Biennale di Berlino

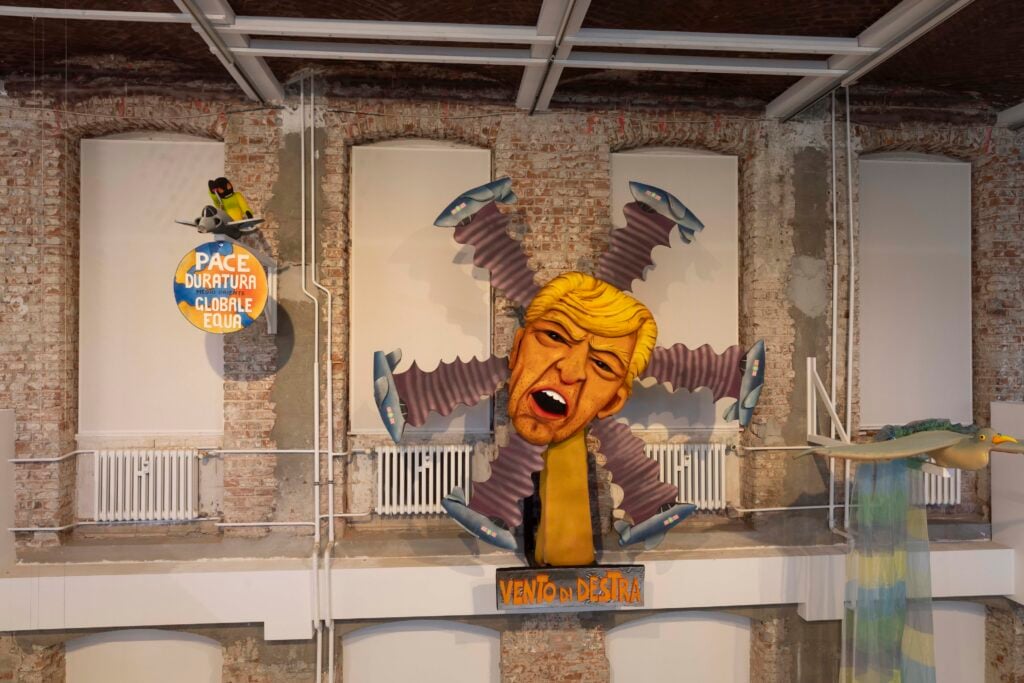

Rimette in gioco i concetti di proprietà e territorialità la scala con pietre numerate di Margherita Moscardini mentre Armin Linke rispolvera azioni diplomatiche del colonialismo di fine Ottocento per aggiornarne gli esiti infausti e ancora determinanti. Sempre all’insegna di una corrosiva comicità, convertita in strategia critica, il contributo di Mila Panić sui lasciti della guerra in Bosnia, si ambienta in un bizzarro cabaret a disposizione per outing collettivi o per denudare il potere. Su questa linea, tra umorismo aspro e esperienza diretta della repressione, si muovono anche i numerosi contributi di artisti birmani che ritroviamo con la stessa vibrante ironia anche alla Sophiensæle (Major Nom). Ancora attuali le azioni di disobbedienza civile, per esempio quelle dei polacchi di Akademia Ruchu, dei gruppi attivi nell’Europa del blocco sovietico prima della caduta del muro. Da citare anche la performance di Han Bing, Walking the Cabbage in Berlin che porta a passeggio un cavolo in versione pet, immettendo il ridicolo in un luogo come Berlino dove lo spazio pubblico è costantemente assediato e rinegoziato tra forme di appropriazione e conseguenti azioni di normalizzazione. Toccanti i video di Htein Lin & Chaw Ei Thein realizzati durante la detenzione politica in Myanmar, per documentare un corpo in cattività che si fonde con l’insetto pur di tentare un improbabile atto di liberazione. Intrigante anche il ripescaggio di un lavoro di Piero Gilardi, figure carnevalesche e marionette giganti, espressioni grottesche e caricaturali del potere portate in processione nei suoi cortei di protesta.

La politica nella Biennale di Berlino

Se il KW si propone come un omogeneo organismo dove l’arte emerge come sistema collettivo che interroga l’autorità, le narrazioni marginali e il corpo come vulnerabile soggetto politico, l’Hamburger Bahnhof offre al tema una visione più raccolta. A cominciare dai ratablos devozionali di Gabriel Alarcón che sollecitano con appeal sacrale la restituzione delle terre, sfruttate per l’estrazione del litio, ai popoli andini. Sulle pareti nere della sala centrale le volpi ci sono davvero nei tratti delicati e realistici di Larissa Araz che le disegna assieme a pecore e caprioli delle specie Vulpes Kurdistanica, Ovis Armeniana e Capreolus Armenius. Nomi scientifici dai quali Il governo turco ha cancellato gli aggettivi di provenienza, ritenuti divisivi dell’unità turca, per sostituirli con altri meno identitari. Testimoniano con descrittiva levità quanto il proposito di annientare popoli e territori sia efficace anche solo agendo sul linguaggio.

In tempi in cui l’arte è prona al mercato, funzionale al turismo culturale e alle retoriche istituzionali, Berlino rilancia un’edizione ancora laboratorio di esperienze e di contro-narrazioni, dove agiscono concretamente ironia e memoria politica. Mettendo al centro archivi poco indagati, gesti simbolici, forme di dissenso e azioni comunitarie, con esiti frammentari, talvolta spiazzanti, ma capaci di tenere aperto il conflitto, senza addomesticarlo. Niente di nuovo sotto il sole, si direbbe, ma resta il fatto che questa Biennale ha scelto di restare un luogo instabile: un’arena dove il conflitto non si pacifica ma si espone, trasformando l’arte in esercizio critico che resiste alla tentazione di sintesi semplificative, al discorso rassicurante per tenere il passo con la complessità del presente.

Marilena Di Tursi

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati