A Milano Jago dialoga con Caravaggio. L’insolito duetto alla Pinacoteca Ambrosiana

Una silenziosa relazione tra due mondi lontani, che cercano un punto d’incontro. Un capolavoro del passato e un’opera contemporanea. Un dipinto e una scultura. Il tema è la precarietà dell’esistenza, osservata da due prospettive totalmente diverse

Jago conquista un altro palcoscenico di pregio. Un’altra occasione importante per condividere la propria pratica artistica, il proprio immaginario. Stavolta è la Pinacoteca della Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano ad accogliere una sua opera, a partire dall’8 maggio e fino al 4 novembre 2025. E come spesso accade nei suoi progetti, ad andare in scena è il dialogo con un grande artista del passato, con iconografie celebri, con linguaggi della tradizione. Dopo i rimandi diretti a Michelangelo, citato nella sua Pietà e nel suo David – l’una reinventata al maschile, l’altro al femminile, rispettivamente esposti nella Chiesa degli artisti a Roma (2021) e nell’atrio delle Gallerie d’Italia a Napoli (2025) – stavolta è con Caravaggio che l’artista si confronta. Un confronto di quelli che dovrebbero far tremare i polsi e che richiederebbero la forza di un lavoro complesso, maturo, centrato, non esaurendosi in accostamenti di maniera, sul filo di assonanze vaghe, pretestuose. Jago – al secolo Jacopo Cardillo, classe 1987 – ci prova, immaginando una connessione tra la Canestra di frutta, icona delle collezioni dell’Ambrosiana, e una sua natura morta, fedele al mondo che gli appartiene: il marmo, la figurazione realista, il colore bianco.

La “Canestra di frutta” di Caravaggio

Il capolavoro caravaggesco, dipinto tra il 1597 e il 1600, la cui presenza è documentata nella collezione del Cardinale Borromeo già dal 1607, si inseriva in quel clima di rinnovamento iconografico che dopo il Concilio di Trento attribuì particolare capacità comunicativa e immediatezza espressiva a temi non tipicamente devozionali, legati al mondo della natura e carichi di rimandi allegorici. Era un modo nuovo e incisivo di comunicare con i fedeli, funzionale alle esigenze di una Chiesa assorbita dalla missione controriformista. Il genere della natura morta, di cui la Canestra di frutta è uno dei primi e più straordinari esempi, si diffuse largamente: in un clima di forte moralizzazione, persino di censura, mentre si attuava un controllo scrupoloso della correttezza iconografica delle rappresentazioni sacre, questa tipologia di soggetti garantiva agli artisti ampia libertà di ricerca pittorica e stilistica.

Caravaggio restituisce qui, con minuziosa verità e cura del dettaglio, la perfezione di un’immagine tanto semplice, quanto portatrice di significati alti, evocazione della caducità dell’esistenza: un soffio sospeso tra il tutto e il nulla, tra lo splendore folgorante e il decadimento necessario. Vita, morte, un palcoscenico tragico e indiviso in cui il sentimento del sacro brilla in lontananza come orizzonte e speranza ultima.

L’esercizio di realismo è quasi fiammingo, intriso di luce e di potenza descrittiva, nell’opposta magia di un teatro vuoto, decontestualizzato, quasi metafisico, senza alcuna connotazione d’ambiente, senza particolari che possano distrarre dal protagonista assoluto, emerso dal chiarore di un fondo neutro. In bilico su un bordo sottile, precario eppure potentissimo, questo bouquet di frutti variopinti e lucidi, di foglie bagnate dalla rugiada e sul punto di appassire, è una perfetta sintesi tra la bellezza nel suo acme e l’attesa della sua sparizione.

La “Natura morta” di Jago in mostra all’Ambrosiana

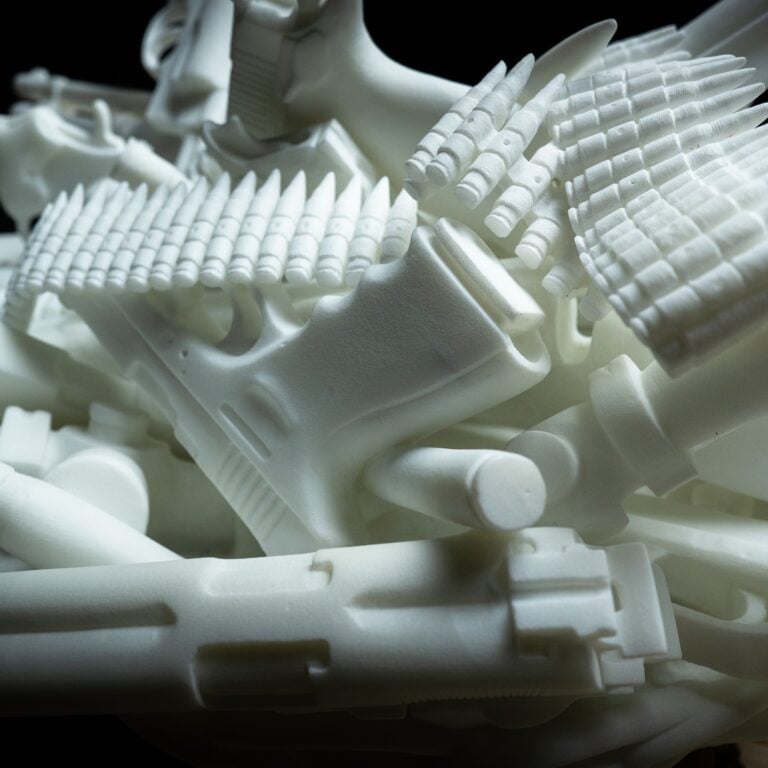

Jago sceglie di porvi accanto un’opera inedita, dal titolo tautologico che non indica e non svela: Natura morta, semplicemente. Anche qui, banalmente, una rappresentazione di oggetti inanimati raccolti in un cesto, scolpiti in un bianco candido che contrasta con la natura controversa del soggetto. Niente fiori o frutti, per un d’après molto personale: sono armi, pistole, proiettili, mitragliatrici, restituiti nel realismo del modellato e nella preziosità del marmo. Da un lato l’esigenza di replicare un frammento freddo di realtà, privo di alcun intento narrativo. Dall’altro il riferimento a una morte intesa non come dimensione esistenziale, ma come aggressione, sopraffazione. La lettura non può che spaziare dai più recenti ed efferati casi di cronaca, al tema dei grandi conflitti bellici in corso, nel tentativo di toccare corde sensibili e argomenti popolari, puntando su quel contatto emozionale con lo spettatore tipico dei lavori dell’artista.

“Una natura morta è una natura morta”, ha spiegato Jago all’ANSA.“Sono talmente disgustato e afflitto da quello che mi arriva in questa era di comunicazione che non sono in grado di produrre un racconto (…) Nella Canestra di Caravaggio quasi possiamo sentire il sapore di quella mela, è qualcosa che abbiamo nella memoria, c’è una prospettiva di caducità ma anche di vita che resiste“. E ancora: “Questi oggetti non li ho inventati, io non ho fatto niente, ho fatto una composizione per dire qualcosa che è indicibile. I veri creatori sono i criminali di guerra che ogni giorno fanno migliaia di vittime. Io non ho creato quegli strumenti di morte, li ho atteggiati in una composizione. Noi partecipiamo e viviamo di cose non raccontabili, cosa oscene“.

Significati e rischi del dialogo tra Jago e Caravaggio

La scultura è sì inedita, ma non è nata come riflessione sul capolavoro caravaggesco: non si tratta di un progetto site-specific. Una pratica, quella dell’accostamento a posteriori tra opere contemporanee e opere antiche, per certi versi insidiosa, ma che può derivare da intuizioni assai interessanti. Lo ricorda lo stesso Jago, allontanando l’idea che l’audace confronto fosse voluto, cercato: “Non avrei osato avere una conversazione di questo tipo”. Avendo raccontato dell’opera alla società Arthemisia, questa, che era in comunicazione con la Biblioteca Ambrosiana, ne colse l’interesse: “Ne abbiamo parlato con i responsabili ed è nata la mostra“.

L’accostamento riporta dunque al tema della fine delle cose e della fragilità, in una chiave cruda e attualizzata, che fa leva sullo shock della violenza e sui suoi simboli più convenzionali. È la ricerca dell’effetto forte, di un contrasto che sappia stupire, in forza di quelle retoriche emotive a cui l’artista è avvezzo. L’evento si colloca all’interno di un lodevole progetto di apertura al contemporaneo con cui l’Ambrosiana si sta cimentando, testando nuove strade e nuovi target di pubblico (a novembre è attesa una personale di Nicola Samorì, mostra congiunta con il Museo di Capodimonte, a cura di Demetrio Paparoni con Eike Schmidt e Mons. Alfredo Rocca, direttori delle due istituzioni). La responsabilità di un simile confronto avrebbe però richiesto una cautela maggiore, con la scelta di linguaggi meno facili e di grandi autori avvezzi a sfide così alte. Forse un po’ di foga da parte di un’istituzione di pregio, impegnatissima a svecchiare la propria immagine (l’abbiamo anche premiata per questo), che ha optato in questo caso per la scorciatoia di un artista molto mediatico, con un grande seguito sui social.

Tecnicamente ben eseguita, l’opera porta con sé un messaggio chiaro, che arriva a tutti. Ma il carico visivo, con questi giocattoli di marmo che parlano di criminalità e di guerra, rischia di fare a pugni con un’opera dalla straordinaria presenza iconografica, con la sua profondità poetica, simbolica, concettuale. Un capolavoro che chiede enorme delicatezza: più un sussurro che un grido, più una nota meditativa che un’invasione di campo.

Helga Marsala

Libri consigliati:

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati