La storia dei vasi greci di Agrigento finiti a Monaco nel 1824 e tornati a casa nel 2024

Due secoli fa un bastimento di preziosi vasi greci lasciava la Sicilia, diretto verso la Baviera. Pagine di cronaca che sono stralci di storia dell’archeologia e della cultura moderna. E che affascinano come un brano di letteratura. Ricostruiamo quella vicenda, grazie a una mostra inaugurata in occasione di Agrigento Capitale

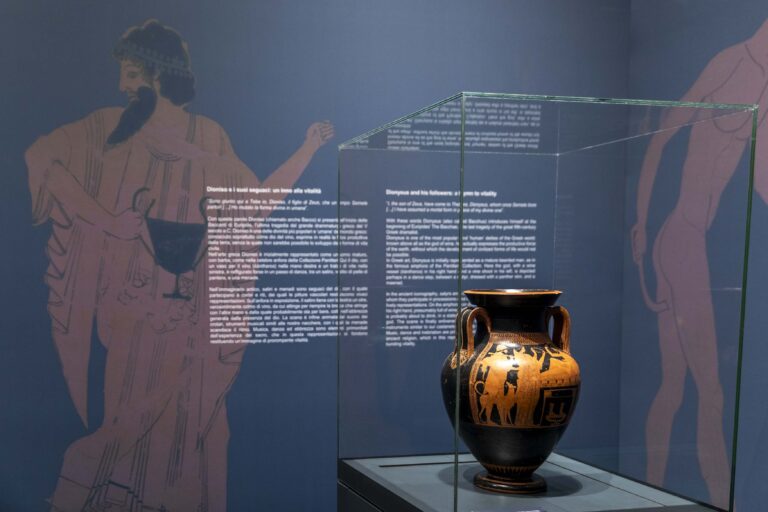

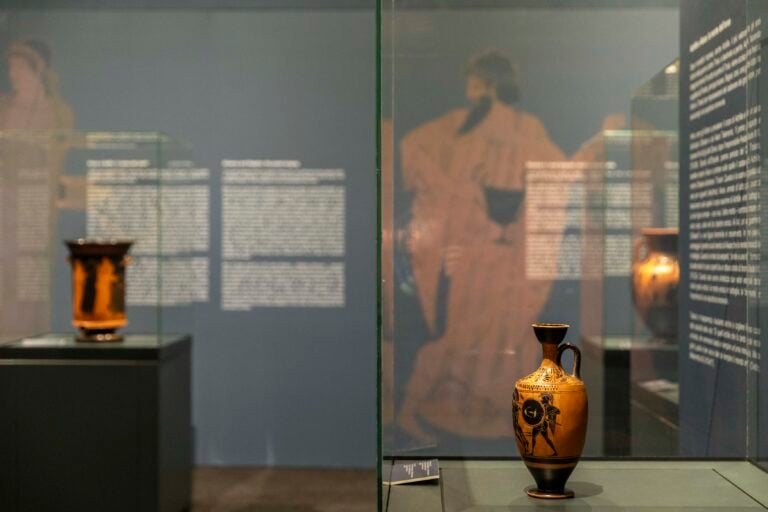

È la storia di uno strappo, di una separazione sugellata due secoli fa da un regolare accordo economico, secondo le norme dell’epoca. Una storia che oggi rammenta – non senza rammarico – la quantità e la qualità di tesori sommersi che la Sicilia ha perduto nel tempo e che impreziosiscono le sale di prestigiosi musei internazionali. La mostra Da Girgenti a Monaco. Da Monaco ad Agrigento. Il ritorno dei vasi del ciantro Panitteri, inaugurata a dicembre 2024 al Museo archeologico Griffo di Agrigento e curata da Maria Concetta Parello, riporta nei luoghi d’origine un segmento di una tra le più straordinarie collezioni di vasi attici esistenti al mondo, tesoro dello Staatliche Antikensammlungen di Monaco. Un esempio dell’eccellenza raggiunta dai maestri della pittura vascolare ellenica, tra il VI e V secolo a.C.

L’esposizione è realizzata dal Parco archeologico della Valle dei Templi ed è una delle proposte formulate dall’Assessorato regionale dei beni culturali in occasione dell’anno di Agrigento Capitale della Cultura. L’unico grande evento del palinsesto generale e del progetto vincitore che abbia una natura strettamente archeologica.

Scavi e fughe di reperti in Sicilia e ad Agrigento

Territorio dalle complesse e profonde stratificazioni storiche, artistiche, mitologiche, Agrigento nel corso dell”800 fu teatro di continue e frenetiche operazioni di scavo e di saccheggio: un’enorme quantità di reperti finì, per vie diverse, in raccolte di ecclesiastici, reali, aristocratici, ma anche di artisti, antiquari, studiosi, appassionati, divenendo nel tempo patrimonio delle moderne collezioni museali, in Europa e oltreoceano.

Grande fu, da un certo punto in poi, l’attenzione riservata ai segreti delle necropoli e ai sempre più ambiti vasi in ceramica finemente dipinti, utilizzati per riti funerari o inseriti nei corredi dei defunti: attività che assunse i contorni di una vera e propria moda. Girgenti, l’antica colonia Akragas, tra i più fiorenti centri culturali della Magna Grecia, fu un autentico pozzo delle meraviglie: non si contano i reperti che lasciarono l’isola nel pieno di questo fermento, tra studi, esplorazioni, grand tour, disseppellimenti, razzie e audaci trasferimenti via terra e via mare.

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

La collezione Panitteri, tra Agrigento e Monaco

Nel 1988 Agrigento ospitò un’indimenticabile esposizione, organizzata dalla locale Soprintendenza regionale presso la sua sede storica, Villa Genuardi, e curata dal grande archeologo e allora Soprintendente Ernesto De Miro. Con un allestimento progettato da Franco Minissi, Veder greco. Le necropoli di Agrigento organizzava tra due sale un ampissimo corpus di vasi greci provenienti dalle necropoli agrigentine e dispersi tra le collezioni di istituzioni internazionali: dal Louvre di Parigi al Metropolitan di New York, dal British di Londra alla Harvard University di Cambridge, e ancora Lisbona, Berlino, Karlsruhe, senza dimenticare la splendida raccolta del Salinas di Palermo. Insieme a un seminario e alla pubblicazione di un corposo catalogo, fondamentale riferimento bibliografico per la comunità scientifica, l’evento brillò per l’eccezionalità dei prestiti e per l’idea di raccontare, parallelamente, gli scavi più recenti delle necropoli di Agrigento.

Se in quel frangente poterono tornare in Sicilia alcuni dei vasi di Monaco – unica collezione straniera a cui il catalogo di Veder greco dedicò un intero saggio – oggi, quasi 40 anni dopo e a due secoli esatti dalla vendita dell’intero corpus, 10 dei più significativi esemplari rivedono il suolo agrigentino: questo focus espositivo ricuce così memorie millenarie, il lavoro di generazioni di storici e archeologi, e ancora luoghi e vicende del passato trasformati in nuova occasione di narrazione e valorizzazione.

La villa del ciantro Panitteri e i vasi ritrovati

Quattro i protagonisti della vicenda, che ha fascino e intrecci da romanzo: un Principe bavarese, il suo geniale architetto di corte, un potente “ciantro” della curia di Agrigento – figura sacerdotale incaricata di dirigere il canto liturgico e di curare spazi, collezioni, beni della chiesa – e infine un brillante artista e intellettuale, molto vicino al religioso.

Fu proprio Don Giuseppe Panitteri a entrare in possesso dell’inestimabile tesoro rinvenuto durante alcuni scavi condotti sui terreni della sua villa: 47 vasi, in ottimo stato di conservazione, passati alla storia con il suo nome. Nell’area in cui sorgeva la dimora del ciantro, con la Chiesa di San Nicola e i resti di un monastero cistercense, venne poi costruito il Museo Griffo, inaugurato nel 1967 su progetto di Minissi. Proprio negli ambienti corrispondenti a una porzione dell’antica abitazione è oggi allestita la mostra, capace così di solleticare la memoria e l’immaginazione: il pensiero torna a quelle stanze riccamente affrescate e arredate, dove reperti antichi di ogni sorta erano custoditi ed esposti.

1 / 4

1 / 4

2 / 4

2 / 4

3 / 4

3 / 4

4 / 4

4 / 4

Se ne legge notizia, tra le varie testimonianze dell’epoca, nel diario di viaggio di Gustav Friedrich Konstantin Parthey (Viaggio in Sicilia e in Oriente, 1822), uno dei tanti ricercatori e intellettuali che, trovandosi in Sicilia, nell’immancabile passaggio ad Agrigento venivano ricevuti dall’alto prelato con generoso senso di ospitalità. Archeologo, filologo, storico dell’arte ed ellenista, Parthey scriveva di Panitteri: “Egli spende la maggior parte della sua considerevole fortuna in opere d’arte, una qualità che sta diventando sempre più rara in Sicilia. Ha effettuato scavi nei suoi campi fuori città e ha trovato diverse belle statue, che sono conservate nella sua casa di campagna; la cosa più importante, tuttavia, è un’eccellente collezione di vasi antichi, la maggior parte dei quali di eccezionale bellezza, quasi tutti decorati con raffigurazioni mitologiche e di altro tipo. Se la ricchezza dell’immaginazione e la purezza del disegno delle figure sdraiate, in piedi e fluttuanti devono suscitare ammirazione, non meno notevole mi sembra la diversità delle forme dei vasi stessi (…)”.

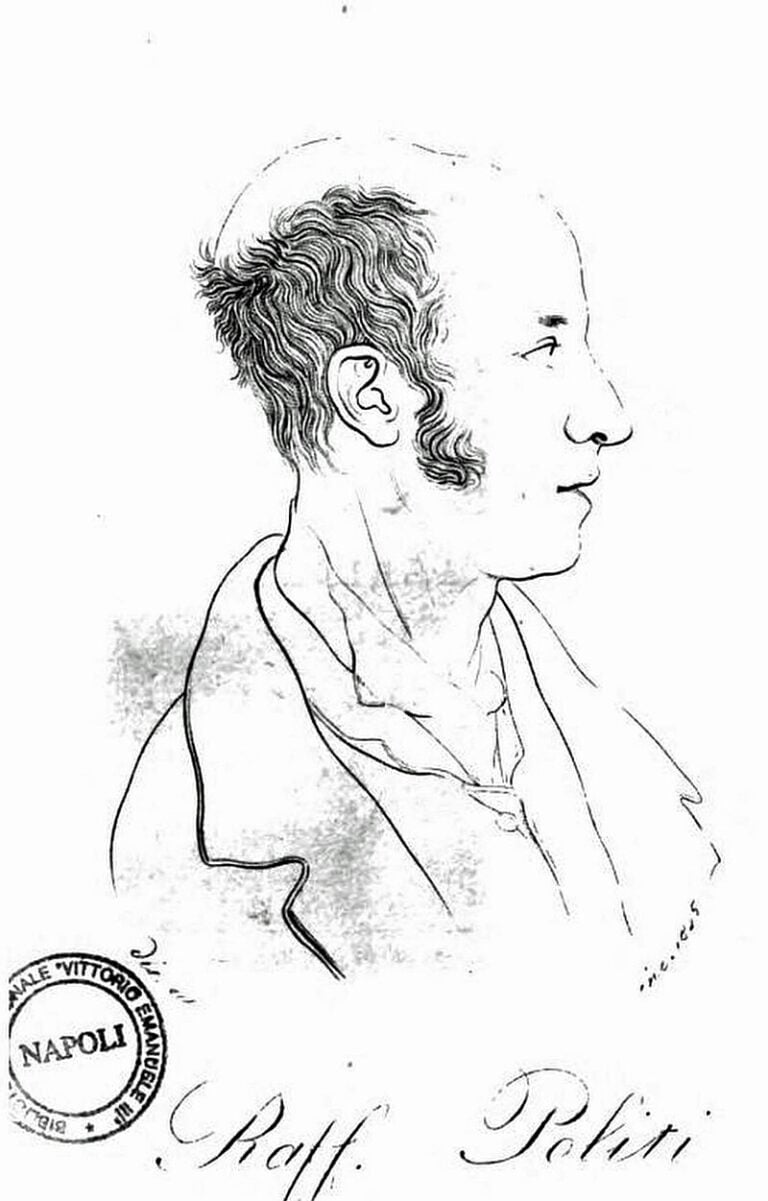

E ancora, sugli ambienti che accoglievano i vasi attici a figure nere e rosse: “La stanza in cui i vasi sono disposti intorno alle pareti è adeguatamente decorata con allegre pitture murali a motivi greci; è piacevole soffermarvisi; il soffitto, in particolare, è ricco di affreschi di buona fattura, tra i quali spiccano le note danzatrici pompeiane. Il pittore di questi soffitti, Politi, era peraltro grande amico del vivace Ciantro e si occupava del suo amore per l’arte; (…) anche la piacevole disposizione dei vasi è principalmente opera sua”.

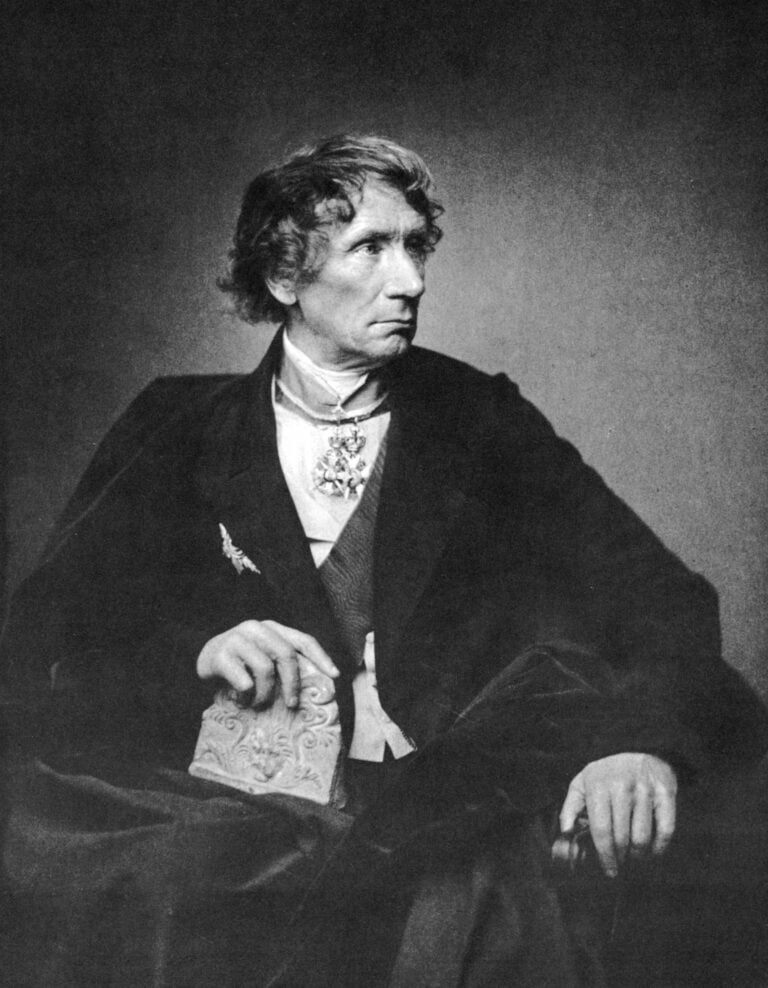

La lunga trattativa per la vendita dei vasi

Figura di spicco nel milieu culturale agrigentino e uomo di fiducia del ciantro, Raffaello Politi ebbe un ruolo centrale nella trattativa che avrebbe coinvolto il Principe Ludwig I, erede al trono di Baviera, e l’illustre architetto Leo von Khlenze, suo compagno di pellegrinaggi culturali, incaricato di riprogettare la città di Monaco in stile neoclassico, ispirandosi agli antichi fasti di Atene. Giunti in Sicilia nel 1823 conobbero Panitteri, il quale colse al volo l’occasione: in loro riconobbe due potenziali acquirenti a cui proporre il pregiatissimo gruppo di vasi greci. Lungo fu l’iter che condusse alla felice conclusione dell’affare (per 1400 onze) e poi alla partenza delle casse, fra trattative, discussioni, ricerche di fondi presso il Re (che non ne volle sapere e che considerava il figlio uno “scimunito” amante di “robaccia vecchia”), e poi questioni di dogane, tasse, logistica, preparativi e ancora conti, spese, documenti, lettere e dettagliate note sull’andamento della trattativa. Tutto prezioso materiale, fortunatamente rinvenuto ed archiviato.

Così, nella “più bella città tra i mortali” descritta da Pindaro, con i templi che offrivano ai colti viaggiatori il brivido di un orizzonte sacro e di un panorama mitologico, von Khlenze trascorse un lungo periodo, studiando reperti e architetture antiche, scavando, spaccandosi la schiena, nutrendo lo spirito e intanto lavorando per il principe.

La sofferta missione “Panitteri” alla fine andò in porto e i vasi giunsero a destinazione all’inizio del 1825, trasferiti con un vascello da guerra austriaco. Cruciale fu l’impegno dei vari mediatori, ma soprattutto la determinazione del Principe, in virtù di una autentica folgorazione: amante del mondo greco e collezionista di sculture classiche, Ludwig fino a quel momento non si era mai interessato all’arte vascolare. I primi esemplari che egli volle a tutti i costi accaparrarsi (anfore, crateri, lekytos, psykter, etc. ) furono quelli del ciantro.

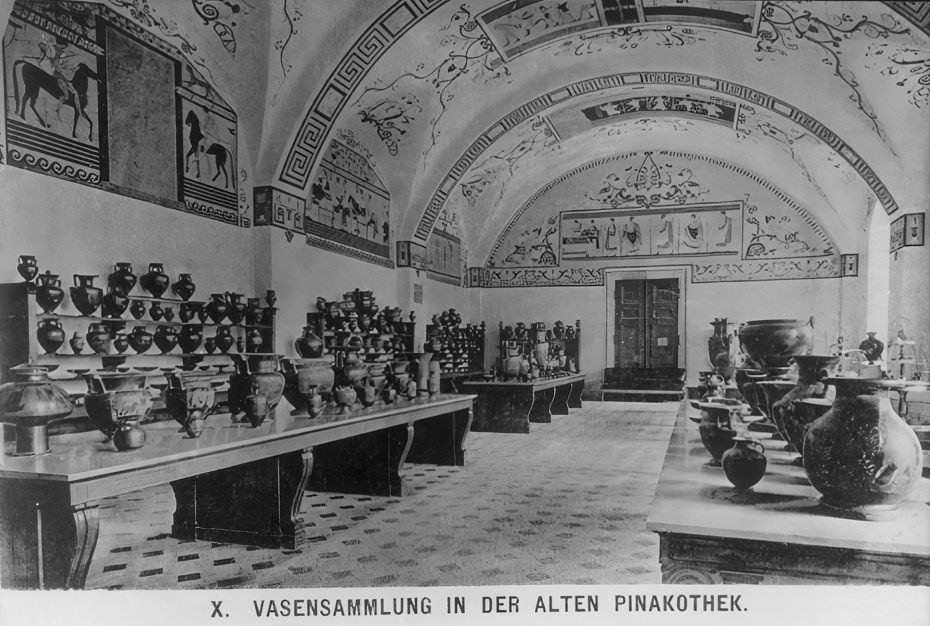

E si trattò solo di un inizio, a cui seguì un’attività ininterrotta di ricerca e acquisizione, tanto che tramite von Klenze riuscì, due anni dopo, ad acquistare 250 vasi, quasi tutti provenienti dall’Italia meridionale, appartenuti a Carolina Bonaparte, moglie dell’ex re di Napoli Gioacchino Murat, mentre nel 1831 entrava in possesso della celebre collezione Candelori e nel 1845 dei più bei vasi del Principe di Canino Luciano Bonaparte. Alcune immagini storiche documentano le nuove sale, allestite tra il 1840 e il 1841 al piano terra dell’attuale Alte Pinakothek di Monaco: erano dedicate all’esposizione dei vasi antichi dipinti, raccolti negli anni dal Principe Ludwig, con mosaici e frammenti di pittura murale che, su progetto di von Klenze, riproducevano pitture etrusche. Un saggio in chiave archeologica delle origini della pittura occidentale.

I dieci vasi Panitteri in mostra ad Agrigento

Nell’odierna esposizione c’è il meglio di quell’originaria raccolta, riemersa dopo duemila anni e sopravvissuta ai bombardamenti della Seconda guerra mondiale: se i vasi più pregiati si salvarono, messi in sicurezza tra i conventi della Baviera, quelli rimasti nei rifugi cittadini furono colpiti. Alcuni irrimediabilmente distrutti, altri restaurati.

Toglie il fiato il gioiello forse più affascinante della collezione. Con la sua atipica forma alta e robusta, il kàlathos-psyktér dipinto con le figure di Alceo e Saffo veniva utilizzato per rinfrescare il vino. L’iconica rappresentazione dei due leggendari poeti di Lesbo, vissuti intorno al 600 a.C., ha alimentato – insieme ai pochi riferimenti testuali pervenuti – le speculazioni intorno al loro rapporto, forse d’amore, forse di stima, forse di competizione.

Nessun dubbio sulla natura dei soggetti, viste le iscrizioni “ALKAIOS – SAPHO” chiaramente leggibili sulla superficie. E mentre dalla bocca di Alceo fuoriesce una sequenza di piccole “o”, a indicare i vocalizzi di riscaldamento, Saffo, di una bellezza dolce e aggraziata, è pronta ad agganciarsi alle note di lui. Entrambi tengono fra le mani il loro “bàrbiton”, strumento a 7 o 8 corde: dopo l’arpeggio che dà il primo accordo, il canto inizia in forma di dialogo o di sfida, di ispirazione comune, forse d’improvvisazione, di duello o di duetto.

Sul retro c’è Dioniso che regge una coppa di vino, nell’atto di officiare un rito insieme a una menade. A un passo dall’estasi e dall’ebbrezza, il dio e la sua seguace incarnano l’abbandono agli impulsi profondi, all’immaginazione, al sentimento del sacro.

Altro gioiello è lo psyktér dalla forma panciuta in cui viene illustrata la contesa tra Apollo e Idas per conquistare la bella Marpessa. Le scene si susseguono secondo una linea cronologica, come su una pellicola, mentre la fine mano del “Pittore di Pan”, a cui il manufatto è attribuito, tra corpi armoniosi e slanciati, svolazzi di vesti, archi e intrecci di chiome, restituisce tutta la tensione della contesa tra il mortale e il dio. Sarà Zeus a sciogliere il nodo, ordinando a Marpessa di scegliere. E lei, scaltra quanto timorosa delle crudeli logiche terrene, andrà con Idas, temendo che Apollo, per sempre giovane, l’avrebbe un giorno abbandonata vedendola sfiorire.

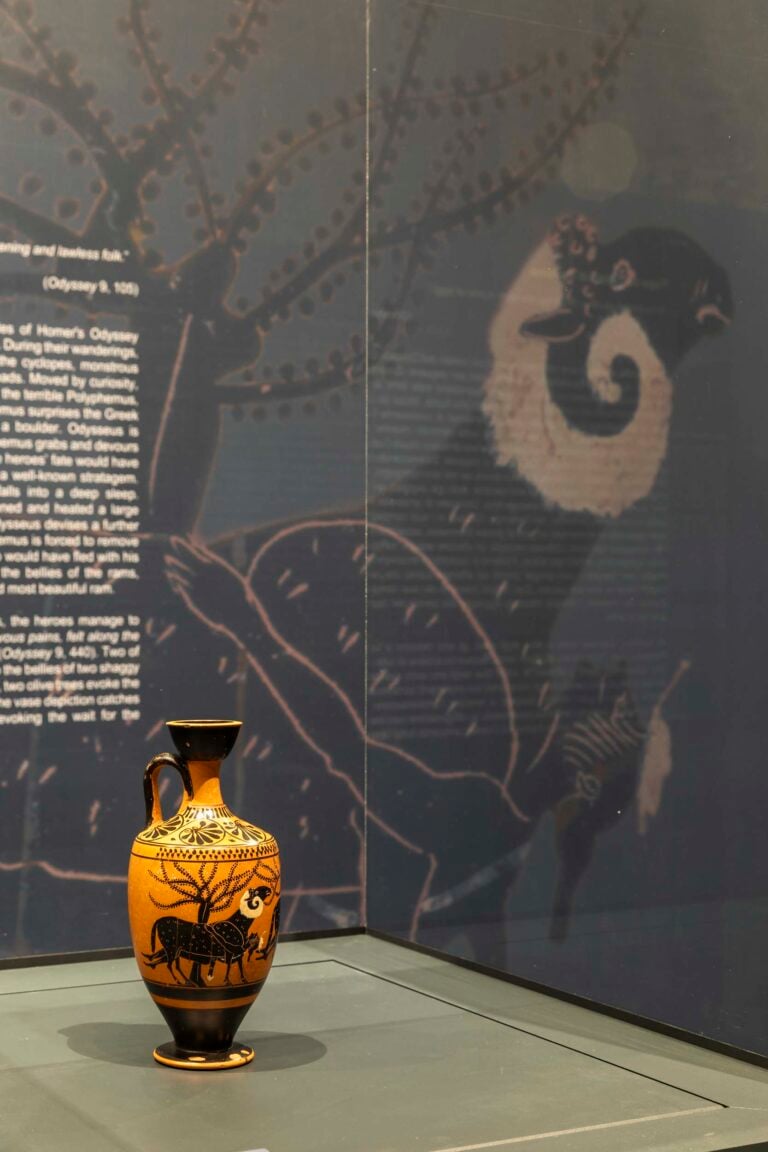

E ancora, vaso dopo vaso, si dischiudono pagine di miti millenari, rappresentati con eleganza del segno e cura del dettaglio: l’immagine di un’amazzone, vestita con il costume dalla forgia orientale attribuito alle mitiche guerriere; un tenero momento di gioco tra un atleta, colto nella perfezione della sua nudità, un giovane vestito con una lunga tunica e un piccolo cane maltese che saltella festoso; oppure l’intreccio di leggeri panneggi e di piume nella scena concitata del ratto di Orizia, figlia del re Eretteo, portata via dal barbuto e alato Borea, mentre danzava lungo la riva del fiume Ilisso.

L’importante lavoro di dialogo con l’istituzione tedesca, favorito anche dalla coincidenza tra l’anno di Agrigento Capitale e i due secoli dalla vendita della collezione al Principe Ludwig, ha così regalato al territorio questa temporanea restituzione parziale, con tutte le evocazioni e le memorie che ne scaturiscono, sommando sequenze di studi, di ritrovamenti e riscoperte, di racconti e contemplazioni. Qui la nostalgia per i tesori perduti si fa certezza del loro potere simbolico universale: testimonianze inesauribili e vive, parlano al mondo dell’antica Akragas, tra la luce alta dell’Acropoli e i notturni corridoi delle sacre sepolture.

Helga Marsala

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati