La prima grande mostra museale dell’artista inglese Terry Atkinson a Venezia. L’intervista

L’artista inglese, fondatore del gruppo Art & Language e colonna portante dell’arte concettuale, si racconta ad Artribune in occasione della grande mostra veneziana che ne ripercorre i cinquant’anni di carriera

Co-fondatore del mitico gruppo Art & Language, presente a Documenta 5 e alla Biennale di Venezia del 1984, finalista al Turner Prize nel 1985, Terry Atkinson, nato nel 1939 a Thurnscoe, nello Yorkshire, anche autore di numerosi saggi teorici apparsi sulle principali riviste internazionali, è una figura centrale della stagione concettuale e della sua successiva evoluzione critica. Le sue opere sono entrate nelle collezioni della Tate Modern.

Le mostre in Italia di Terry Atkinson

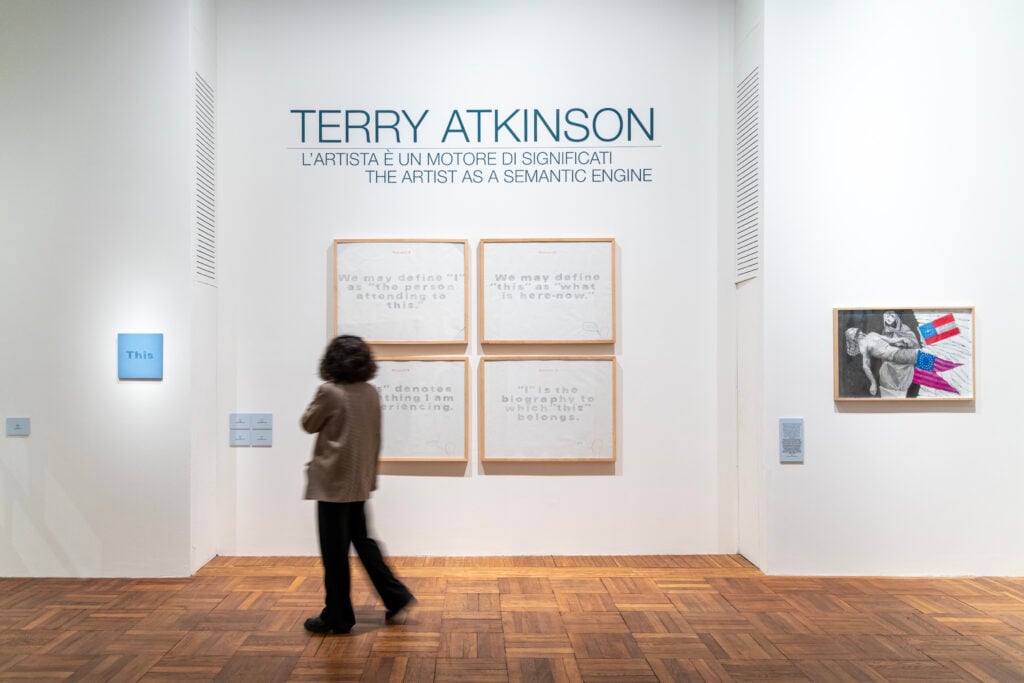

In Italia, dopo una personale milanese alla Galleria Inga-Pin nel 1996 e dopo un’apparizione alla Galleria Melesi di Lecco nel 2006, si è fatto conoscere soprattutto grazie alle tre personali che gli ha dedicato in questi ultimi anni la Galleria Six di Milano. Adesso Ca’ Pesaro a Venezia ospita la sua prima grande retrospettiva in Italia, L’artista è un motore di significati, a cura di Elisabetta Barisoni ed Elena Forin, che ripercorre oltre mezzo secolo di attività e documenta l’ininterrotto confronto dell’artista inglese con la storia. Una storia non ufficiale, non convenzionale, fatta di anticipazioni, di anacronismi incrociati, di sintomi ancora da decifrare, di parallelismi epocali.

A Ca’ Pesaro di Venezia la prima grande retrospettiva di Terry Atkinson

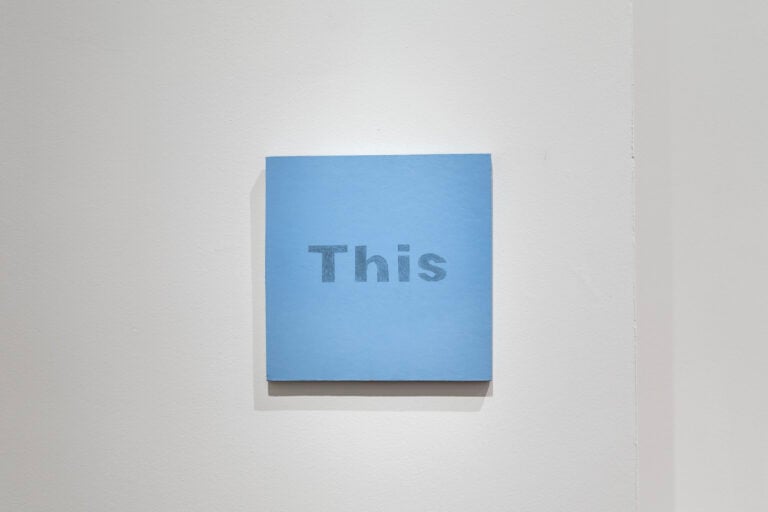

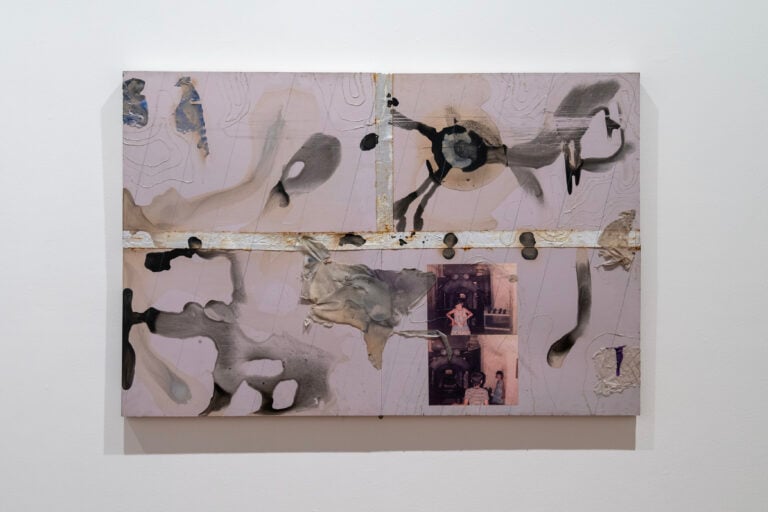

La retrospettiva veneziana mette in dialogo fasi diverse della sua ricerca per mostrare proprio questa capacità generativa del significato: il percorso espositivo evidenzia come le opere attivino letture multiple e stimolino la riflessione politica e storica, confermando il ruolo dell’artista come “motore” che produce e mette in movimento, appunto, i significati. Questo “motore” funziona in modo esplicito e critico: la sua pratica mescola testi scritti, fotografie e pittura al fine di smontare le narrazioni ufficiali e sollevare interrogativi morali, trasformando l’opera in uno strumento di analisi e presa di posizione.

In mostra figurano le serie più celebri, Enola Gay, Grease Works, Goya Series, American Civil War, oltre alle carte della serie Russell e a un ampio corpus dei corruschi disegni degli Anni Sessanta.

In questa intervista Terry Atkinson ci svela i nodi cruciali, anche i più intimi e privati, che hanno contraddistinto e sostenuto la sua ricerca. La sua schiettezza, come si vedrà, può assumere toni brucianti, senza riguardi né infingimenti, senza alcuna ritrosia neanche nell’affrontare questioni personali, con una nettezza e una lucidità che è indice di una spassionata onestà intellettuale e di una perdurante fiducia nella missione sociale, politica ed etica dell’arte.

Intervista a Terry Atkinson

In che misura il fatto di essere nato e cresciuto nello Yorkshire ha influenzato la tua comprensione e percezione dell’arte?

I miei genitori erano molto tolleranti e mi incoraggiavano a disegnare e dipingere fin da quando ero piccolo. Ma un contributo altrettanto importante alla mia visione generale sono state le norme sociali e civiche della comunità di minatori del villaggio minerario in cui ho vissuto fino al mio arrivo allo Slade College, quando avevo 21 anni, nel 1960. Il NUM (The National Union of Mineworkers) era forse l’organizzazione dominante in termini di cultura civica e politica in tutti i villaggi minerari del South Yorkshire. Quando me ne andai nel 1960 per stabilirmi a Londra, in tutto il South Yorkshire l’area era spesso eufemisticamente conosciuta come “La Repubblica Socialista del South Yorkshire”. Sebbene questa comunità (ma anche la famiglia del resto) avesse il difetto di nutrire dei sentimenti sciovinisti e xenofobi, il senso di solidarietà comunitaria che regnava nei villaggi minerari degli anni Quaranta e Cinquanta mi è rimasto profondamente impresso e spesso ha agito per me come un significativo punto di riferimento anche nello sviluppo culturale della mia pratica artistica.

Dopo aver lasciato Art&Language nel 1974, che hai contribuito a fondare, quali sfide hai dovuto affrontare durante questo passaggio? E che cosa significò per te la cosiddetta “Coventry debacle”, termine che si riferisce ai primi litigi interni e al collasso organizzativo sorto attorno al nucleo originale di Art&Language, che ebbe come sede originaria la città di Coventry?

Il punto più problematico nel lasciare A&L alla fine del 1973 fu il tentativo di liberarmi dalle mie abitudini di lealtà sviluppate sin dal momento in cui avevo iniziato a lavorare con Michael Baldwin alla fine del 1966. C’è una storia a proposito di questo evento che cercherò di riassumere in breve. Il primo momento chiave nel percorso verso l’uscita da A&L avvenne nel 1971, quando David Bainbridge lasciò improvvisamente A&L, non prima però di avermi avvisato. Dopo la “Coventry debacle” David mi disse subito che era determinato a lasciare immediatamente A&L e che lo avrebbe annunciato alla successiva riunione di A&L che si sarebbe tenuta di lì a poco.

Ci puoi dire di più?

Non era soddisfatto della direzione che riteneva stesse prendendo A&L in quel momento; affermò molto chiaramente che, poiché la Coventry School of Art non era più il luogo di lavoro centrale del gruppo, era certo che si sarebbe formata una nuova consorteria incentrata su Michael Baldwin nella città di Banbury. Era particolarmente scontento del ruolo emergente che, su iniziativa di Michael, sembrava assumere sempre di più Charles Harrison.

Su quest’ultimo punto, in particolare su quello che David considerava un fatto compiuto, ovvero l’inserimento di Charles Harrison, sostenuto da Michael, al centro del gruppo, anch’io cominciavo a sentirmi molto a disagio. David se ne andò bruscamente e brutalmente, come aveva promesso. Questa è stata la prima volta in cui mi è passato seriamente per la mente di lasciare. Probabilmente non avevo un futuro che mi interessasse all’interno di A&L. Ad esempio, ero molto insoddisfatto dei rapporti di lavoro che si sviluppavano nella produzione degli “indici”, per non parlare del fatto che stavo perdendo rapidamente interesse per la nozione stessa di indici, e queste due convinzioni finivano per rafforzarsi a vicenda.

Interrompo la tua rievocazione per puntualizzare che nella pratica di Art&Language, un “indice” funziona come uno strumento non gerarchico per organizzare testi, affermazioni e riferimenti in modo che il significato sia prodotto dall’atto di connessione dell’osservatore piuttosto che da una singola narrazione d’autore. Il collettivo cioè raccoglieva scritti e immagini in sistemi (archivi, testi a parete, armadi) presentati come indici; questi elementi erano deliberatamente frammentari e con riferimenti incrociati, spingendo gli osservatori a leggere, confrontare e assemblare i significati attraverso un criterio di giustapposizione e interpretazione. Ma procediamo, c’è ancora qualche dettaglio da rivelare su questo argomento?

A coronamento di tutto questo c’è da considerare la mia lunga storia con David Bainbridge. Incontrai David per la prima volta alla Barnsley Art School nel 1958, otto anni prima che si pensasse ad A&L. Capii subito, nel 1969 e sicuramente già nel 1971, che preferivo di gran lunga David, come amico e compagno di scambio lavorativo, a Charles Harrison. Tra il 1971 e il 1973, due conversazioni telefoniche con Charles Harrison suggellarono la mia convinzione che non avrei mai lavorato con lui. Retrospettivamente, più avanti, nel 2000, durante quello che si rivelò un breve scambio con A&L, una terza conversazione telefonica confermò ulteriormente nella mia mente la nostra reciproca incompatibilità.

I tuoi lavori si riferiscono a eventi storici, guerre e fatti politici. Cosa ti attrae di questi temi e come riesci a trovare l’equilibrio tra espressione estetica e critica politica?

Non credo che ci sia una distinzione tra espressione “estetica” e contenuto politico. Ogni espressione ha un contenuto ideologico. L’affermazione su cui si fonda gran parte dell’ideologia modernista è che l’espressione “estetica” trascenda il mondo prosaico della politica. Ma l’affermazione di trascendenza è un’affermazione ideologica. E il principale fondamento di tutto ciò è il fatto che l’affermazione di non-ideologia (al di sopra dell’ideologia) è essa stessa un’affermazione ideologica, un’affermazione fatta in nome di una certa ideologia.

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

La tua carriera abbraccia decenni di significativi cambiamenti culturali e politici e il tuo lavoro si distingue per essersi sviluppato attraverso una moltitudine di cicli. Come continui a reinventare la tua arte in risposta alle nuove sfide e ai cambiamenti della società?

Questo è semplice: cercare di rimanere vigili e tentare di rifornire e sviluppare un radar flessibile e capace di indagare in profondità. Ma anche se può essere semplice, non è facile da mantenere e tanto meno da sviluppare.

A volte l’aspetto pittorico del tuo lavoro è stato associato a determinati risultati della Pop Art inglese. Ricordo che uno dei termini usati per qualificare l’atmosfera di un tuo dipinto era “lumpen”, che si riferisce alla cultura del sottoproletariato e richiama atmosfere più grezze e degradate di quanto possa evocare il termine “pop”. Qual è la tua opinione al riguardo, e quali sono stati i tuoi rapporti con i rappresentanti di questo ramo della pittura inglese? E penso soprattutto al primo David Hockney e a Peter Blake…

I primi lavori di Hockney mi interessavano, e non da ultimo le tematiche sociali che cercava di affrontare. L’opera di Peter Blake (a differenza di quella di William Blake) non mi ha mai coinvolto molto. Mi sembra che il fulcro di tutta la sua attività sia troppo acriticamente impegnato nella rappresentazione di celebrità e del mondo dello spettacolo.

Prima di arrivare alla Galleria Six di Milano con tre mostre in otto anni hai avuto in passato l’opportunità di collaborare con importanti galleristi italiani, come Gian Enzo Sperone e Luciano Inga-Pin. Quali impressioni hai ottenuto da questi contatti?

Sperone era un gallerista che per un breve periodo, tra la fine degli Anni Sessanta e l’inizio degli Anni Settanta, si interessò al lavoro di A&L; non l’ho conosciuto personalmente. Luciano Inga-Pin era un criminale.

Avendo contribuito in modo così significativo all’evoluzione dell’arte concettuale, quale speri sia la tua eredità? E il tuo contributo allo sviluppo intellettuale delle nuove generazioni che hai dato come insegnante è per te allo stesso livello di quello che stai ancora fornendo come artista?

L’insegnamento faceva parte di ciò che chiamo pratica. La conversazione era molto importante. Ultimamente non ne faccio più, ma lo scambio di opinioni che si verifica nella conversazione è parte integrante della mia pratica. Oggi al centro della mia pratica rimangono le mie conversazioni quotidiane con Sue Atkinson.

Il tuo modo di indagare, attraverso l’arte, i fatti storici, è sempre stato orientato alla ricerca delle cause remote degli eventi odierni. E la narrazione che emerge è che la storia si presenta come una serie ininterrotta di conflitti. I drammatici eventi di oggi erano quindi prevedibili?

Mark Mazower ha definito i miei lavori sulla Guerra Civile Americana preveggenti. Prendendo appunto il caso di questo ciclo, era chiaro a chiunque monitorasse attentamente l’ascesa della destra americana, ad esempio nel 2014, che gli stati americani che un tempo sostenevano i democratici stavano mostrando chiari segnali di voler riservare un’accoglienza più comprensiva alle opinioni della destra repubblicana. Ma questo fu comunque preparato dai fallimenti della Pax Americana del secondo dopoguerra. La relazione col Giappone e la fondazione della Repubblica Federale della Germania Ovest negli Anni Quaranta e Cinquanta furono sì successi per la Pax, ma a ciò seguì una serie di fallimenti per quanto riguardava il mantenimento di questa stessa Pax: Corea del Nord, Vietnam, Iraq, Siria, Libia, Afghanistan. Questi tentativi di elevare gli Stati Uniti a “stato indispensabile” (affermazione di Madeleine Albright) e di far intervenire stati colonizzatori bianchi in tutto il mondo non ebbero successo o comunque produssero caos e ferocia.

Cosa che succede ancora oggi…

Israele è forse l’ultimo tentativo della Pax, vedremo quanto durerà. L’uso di un intermediario è stata una tattica abituale della politica estera degli Stati Uniti fin dagli anni Cinquanta, è successo ad esempio in Guatemala con Arbenz negli anni Cinquanta, con Lumumba in Congo negli anni Sessanta, nel Cile con Allende negli anni Settanta, in Iran con lo Scià, e, più di recente, in Ucraina. Affrontare militarmente una potenza nucleare non è solitamente il modo in cui funziona la politica estera degli Stati Uniti, Cuba è stato l’ultimo evento di questo tipo nel 1962. Putin ha chiamato in causa l’Occidente e la NATO ed è fermamente determinato a preservare la Federazione Russa dal saccheggio praticato dall’Occidente sotto Eltsin.

Alberto Mugnaini

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati