Quel che resta dell’umano. Intervista a Carolyn Christov-Bakargiev sull’Intelligenza Artificiale

L’AI produrrà una nuova mente e un nuovo corpo per la nostra specie, e anche nuova arte. In questa intervista Carolyn Christov-Bakargiev racconta come affrontare questo tema senza sensi di colpa e ricorda la sua esperienza di direttrice del Castello di Rivoli dove ha portato anche opere NFT

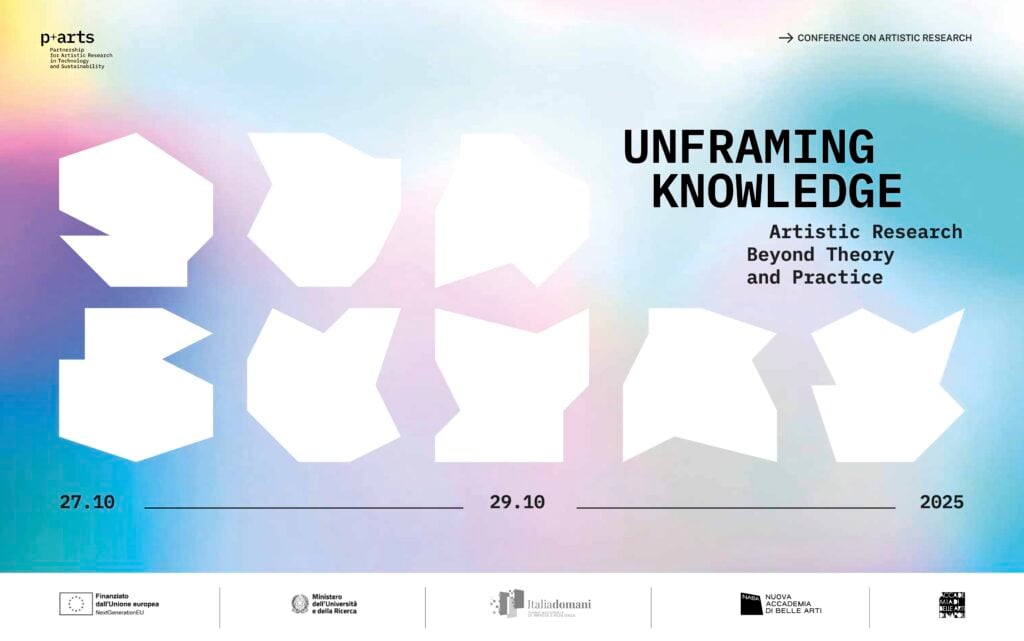

Abbiamo incontrato Carolyn Christov-Bakargiev nel giardino ottocentesco del MANN di Napoli – sede del convegno UnframingKnowledge: Artistic Research Beyond Theory and Practice che l’ha vista come keynote speaker– tra antichi sepolcri e rose, avvolti dalle luci indaco di un crepuscolo autunnale. L’attraversamento pluri-dimensionale su arti, tecnologia e sostenibilità è stato tra i temi discussi nella conferenza, parte del progetto europeo P+ARTS. Un portale o “punto di partenza per far sì che anche l’Italia possa essere un player fondamentale nella ricerca artistica” nelle parole di Guido Tattoni, DEAN di NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, capofila del progetto e co-organizzatore dell’evento con l’Accademia di Belle Arti di Napoli e altre istituzioni AFAM italiane.

Lo sguardo di Carolyn Christov-Bakargiev

Soglie su temi epocali, che in realtà ci costringono a ripensare, ben oltre la teoria, il nostro stesso relazionarci come esseri con la nostra parte logica, il nostro corpo e il nostro intuito. A ridefinire la stessa nozione di umano, tra fascinazione dell’ampliamento nella tecnologia, crisi del controllo e dell’autorialità, e inattesi sensi di colpa. Ne parliamo con Carolyn Christov-Bakargiev (Ridgewood, 1957), il cui sguardo critico è tra i più influenti e ampli al mondo nello stringere insieme arte, filosofia, empatia, scienza, politica – oltre che non nuovo. C’era, infatti, già ai tempi della sua direzione di dOCUMENTA 13 (2012) e del Castello di Rivoli (2016-2023), che sono solo due delle istituzioni di cui la storica, scrittrice e curatrice statunitense è stata a capo.

Intervista a Carolyn Christov-Bakargiev

La più grande sfida tecnologica del momento, quella dell’intelligenza artificiale, parafrasando Marshall McLuhan, coincide con una estroflessione dei nostri processi cognitivi. Stiamo rinunciando a essi?

È una lunga questione. Da sempre la tecnologia, qualunque essa sia – già accendere il fuoco – suscita paura, ma apre possibilità. Ogni nuova tecnologia è una protesi che atrofizza certe capacità, e bisogna capire come si può andare avanti nonostante questa atrofizzazione. Se Internet in generale è una protesi con conseguente atrofizzazione della memoria, l’AI è qualcosa di diverso. È una protesi e, quindi, un’atrofizzazione del pensiero analitico, ossia della capacità di analisi e di sintesi dei dati, che si sta perdendo.

Come si può trasformare il rischio antropologico in opportunità, in particolare nell’arte?

Cosa rimane o cosa è dell’umano, una volta che non ha più la capacità razionale? Tantissime cose. Io non sono mai stata una pessimista rispetto alla tecnologia. Saranno sicuramente sviluppati i saperi intuitivi, poetici, emozionali, tutto quello che ha a che vedere con l’amigdala. E il sapere incorporato (embodiedknowledge, ndr), il sapere che è dentro un corpo. Nessun sapere umano è solo razionale. Anche le sinapsi non possono funzionare senza sale. Il punto è che l’aspetto organico dell’umano crescerà, e di questo pochi parlano quando discutono dell’AI e dei suoi pericoli. Ma non è né un pericolo né un vantaggio: è un dato di fatto.

Lei ha spesso parlato di un attuale “dualismo descartiano” che produce incuria verso i vissuti del corpo, della natura, degli animali, nonché un eccesso di produttività e di prestazionalità. Può una didattica dell’arte innovativa – magari ibridata con arteterapia, esperienzialità, contemplazione – restituire alla fruizione dell’opera ciò che l’orizzonte antropologico le sottrae?

È un’ottima domanda. Sono abbastanza critica delle istituzioni e dell’istituzionalizzazione dei saperi in generale, per cui “didattica dell’arte” mi sembra unire due opposti. La didattica è qualcosa che associo a un’istituzione, mentre l’arte no – anche se avendo diretto musei provo un grandissimo amore e dedizione verso la conservazione delle opere d’arte. A prescindere dalla questione dei rapporti con visitatori e studenti, c’è la questione della cura della cultura materiale e fisica della civiltà umana, e i musei sono luoghi di salvaguardia e attraversamento di tempi anche bui. Sono convinta, quindi, che gli studenti dovrebbero sempre andare nei musei e avere un rapporto corpo a corpo con l’opera, in questo trovandomi d’accordo con Achille Bonito Oliva.

A proposito di musei e patrimonio, cosa ne pensa degli NFT?

Ho trovato importante avere in collezione al Castello di Rivoli Beeple, che ha donato molto generosamente FTX BOARD MEETING, DAY #5676 11.13.2022, che è sia un NFT che un dipinto, o l’NFT di Agnieszka Kurant Sentimentite #57 (donata al Museo da Pablo Rodriguez-Fraile, mecenate americano e grande collezionista di arte digitale, ndr). Forse un altro direttore di museo nella costruzione di una collezione non acquisirebbe NFT accusandoli di essere commerciali, ma da quando un quadro non è commerciale? Gli artisti hanno sempre vissuto di committenza, e, quindi, non capisco il moralismo attorno all’arte digitale, rispetto al non moralismo attorno all’arte non digitale.

Per lei l’arte è elaborazione del trauma, il che comporta lasciar andare il passato, affrontare il presente, sperare per il futuro…

Innanzitutto, nessuno sa che cosa vuol dire “arte”. Noi stiamo usando il termine come se fosse qualcosa di esistente da sempre, ma è una definizione dell’Illuminismo, che ha separato il lavoro funzionale e produttivo dal diletto, dal lavoro culturale. Poi, con la fotografia nell’Ottocento, si è riletta tutta la produzione della civiltà umana materiale attraverso la lente di questa nuova definizione arrivata con la borghesia, che descriveva appunto l’arte come una forma di filosofia empirica, anche creativa e autonoma, e questa terminologia moderna ed europea con la globalizzazione è andata dappertutto. Ora siamo dentro questo paradigma, e tutti usano questa parola come se sapessero cos’è, ma già alla base della risposta c’è un problema. Una volta che adottiamo questa definizione, è vero che quello che noi chiamiamo arte è spesso la conseguenza di un trauma. Lo è stato, ad esempio, quando Jacques-Louis David elabora la morte di Marat andando a Roma a studiare Caravaggio, passando dal rococò di Fragonard alla pittura moderna.

In questa elaborazione del trauma, oggi che cosa l’arte non sa lasciar andare? Cosa sta evitando di affrontare? Come, invece, sta costruendo speranze e cambiamento?

Oggi il principale trauma è la rivoluzione digitale, che va avanti da circa cinquant’anni e non è ancora compiuta. Il mondo dell’arte tradizionale non accetta il fatto che siamo nell’era digitale e ciò che tende a essere rimosso è proprio l’affrontamento della questione. Penso che uno dei problemi che abbiamo sia anche il senso di colpa nell’utilizzo dell’AI, mentre non dobbiamo averne. Sarebbe assurdo, è come avere sensi di colpa se si usano una videocamera o un registratore.

Diana Gianquitto

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati