Tutta la complessa simbologia che c’è dietro “L’Annunciazione” degli Uffizi

Dopo aver fatto luce sulla reale paternità dell’opera, realizzata da Antonio del Pollaiolo con il contributo di Leonardo da Vinci, lo storico dell’arte Massimo Giontella, approfondisce tutta la simbologia insita nel dipinto fiorentino

A completamento del precedente articolo sull’Annunciazione, in cui era emerso come il reale autore dell’opera conserva agli Uffizi fosse Antonio del Pollaiolo coadiuvato da Leonardo da Vinci, suo allievo emancipato, lo storico dell’arte Massimo Giontella rivela, sulla base di diversi elementi (e ripensamenti) iconografici, il profondo significato simbolico dell’opera.

“L’Annunciazione” le rivelazioni dell’esame radiografico

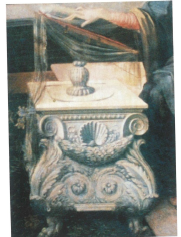

Per iniziare partiamo da un particolare non più evidente, emerso grazie all’esame radiografico dell’Annunciazione: un pentimento per il volto di Gabriele. L’esame ha rivelato che nella prima stesura lo sguardo dell’Arcangelo era rivolto verso il basso, direttamente all’Ara, poi corretto e sollevato per non escludere dal campo visivo Maria. Un cambiamento che rivela l’importanza attribuita all’Ara, simbolo di Roma e, nello specifico, di Sisto IV.

L’ombra dell’Arcangelo Gabriele: una manifestazione fisica densa di significato

L’Arcangelo Gabriele, inoltre, genera un’ombra sul prato ma le creature angeliche sono puro spirito e non creano ombre con il proprio corpo. In questo caso l’ombra diventa metafora della presenza di Lorenzo de’ Medici che, dietro Gabriele, annunciava l’entrata di Firenze nel conflitto con i Turchi. Simbologia confermata dalla presenza, al centro del mazzo di gigli che Gabriele tiene in mano di un iris, emblema di Firenze e al suo finanziamento di 20.000 ducati per la guerra contro l’invasore. Una simbologia rinforzata dal quarto dito della mano destra dell’Angelo, rivolto all’albero di alloro sullo sfondo; pianta che costituisce un ulteriore omaggio a Lorenzo de’ Medici che si identificava con Apollo. Soggetto rappresentato dal Pollaiolo anche nel dipinto Apollo e Dafne, oggi alla National Gallery di Londra, in cui si vede Firenze sullo sfondo ritratta dalla zona di Rusciano.

Federico di Montefeltro ne “L’Annunciazione” dei due maestri

Ma chi avrebbe dovuto sconfiggere sul campo le armate turche? Chi se non Federico di Montefeltro? Rappresentato metaforicamente nell’opera attraverso l’aquila federiciana che sostiene il papato, presente tra il fogliame sulla base dell’Ara dall’aquila ma, ahimé, resa meno evidente nella parte di sinistra dall’improvvido restauro del 2000, che ha anche reso non ben identificabile l’aspetto antropomorfo della montagna sullo sfondo. Montagna su cui gli artisti avevano raffigurato la Sibilla, protetta di Apollo, con le Disputationes Camaldulenses che, avendo predetto la vittoria di Enea su Turno e la fondazione di Roma, qui prefigura la vittoria di Federico sui turchi e la liberazione dell’Italia.

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

Maria, ne “L’Annunciazione”, figura sacra ma anche simbolo dell’Italia

Maria è Maria ma è anche simbolo dell’Italia che consulta con la mano destra un libro indecifrabile come il suo destino; altissimo è il livello artistico nella resa dello sguardo che esprime tutto il turbamento provocato in Maria dalla situazione e all’Italia dall’imminenza degli eventi bellici.

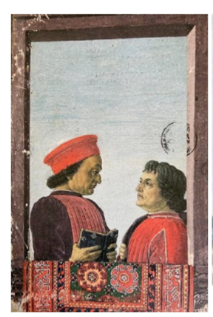

Nel 1481, quanto Federico di Montefeltro, si recò a Firenze per visitare le sue proprietà, vide L’Annunciazione e decise di farsi ritrarre dal suo, ormai cortigiano, Antonio del Pollaiolo in una tavoletta destinata a buon titolo al manoscritto Urb.Lat. 508 Disputationes Camaldulenses, ricevuto in dono nel 1474 dall’autore Cristoforo Landino. Tavoletta in cui i due sono alla finestra con il tappeto orientale steso sul parapetto a celebrare la immaginata vittoria sui mussulmani; nei fatti le cose andarono diversamente ma la morte di Maometto II mise tutto a posto.

Il plausibile iter storico de “L’Annunciazione”

Il dipinto rimase a Rusciano fino al 1498 quando Guidobaldo di Montefeltro, erede di Federico, vendette la tenuta a Carlo Frescobaldi. Il promotore della vendita fu Giuliano Gondi, plenipotenziario a Firenze del Casato Montefeltro (a Rusciano è presente uno scudo in pietra con le due mazze dello stemma Gondi, sormontate dall’aquila federiciana). Il Gondi per l’opera svolta nella vendita di Rusciano ebbe in compenso L’Annunciazione, rimasta in possesso del suo casato fino al terzo decennio del Settecento quando uno dei due Gondi fattisi monaci portò il dipinto in dote al Monastero di Monte Oliveto.

Massimo Giontella

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati