Un libro per ricordare la figura di Marcello Rumma: collezionista, insegnante, organizzatore di mostre

La sua storia personale si intreccia con quella degli Arsenali di Amalfi, nei quali ospitò importanti mostre. Tra queste la seconda, importantissima, sull’Arte Povera. Sarà presentato il 4 ottobre a Napoli

Personaggio leggendario, enfant prodige dell’arte, grande sostenitore dell’Arte Povera, animatore culturale, editore visionario e marito di una delle più importanti galleriste italiane. Marcello Rumma è stato un protagonista d’eccezione della scena culturale della seconda metà degli Anni Sessanta, ma a causa del suo carattere schivo e della sua tragica fine la sua figura era fino ad oggi ancora poco definita.

Chi era Marcello Rumma

A colmare questa lacuna in maniera puntuale e precisa arriva il volume 1965-1970 I sei anni di Marcello Rumma, e curato da Gabriele Guercio e Francesco Guzzetti, e pubblicato da Artem (430 p., 30€) che costituisce un opportuno approfondimento della mostra dedicata a Rumma al museo Madre nel 2019.

Il libro riunisce 16 saggi, preceduti da un’introduzione dei curatori, che analizzano i diversi aspetti della vita di Rumma dal 1965 al 1970, secondo una scansione cronologica, redatti da diversi studiosi con uno stile scientifico ma chiaro e leggibile. Così, dopo un’illuminante panoramica delle sue attività descritte da Francesca Gallo il lettore viene introdotto ai principali aspetti della sua personalità: insegnante e gestore del Collegio Arturo Colautti a fianco del padre, dove introduce modelli e attività didattiche del tutto innovative (Renata Caragliano), fine e illuminato collezionista in grado di affinare il proprio gusto nutrendosi del rapporto personale con gli artisti (Claudio Gulli), nella sua casa affacciata sul Parco Persichetti di Salerno.

L’esperienza degli Arsenali ad Amalfi

Grazie all’analisi dei pochi documenti rimasti, è possibile seguire l’evoluzione dei rapporti con i principali galleristi d’avanguardia (in primis Lucio Amelio, ma anche Mara Coccia, Giorgio Marconi, Gian Enzo Sperone e Fabio Sargentini) nell’acquisto di opere di Giosetta Fioroni, Michelangelo Pistoletto, Pino Pascali, Josef Albers, Andy Warhol, Piero Gilardi, Mario Ceroli, Dan Flavin e Cy Twombly. Presenze significative del “laboratorio collezionistico” -come viene definito da Gulli- che costituiscono una sorta di fil rouge oggettuale della vita dinamica del giovane Marcello, che l’anno successivo inaugura la sua prima mostra pubblica nello spazio degli Arsenali di Amalfi. Si tratta di RA 1. Aspetti del “ritorno alle cose stesse”, curata da Renato Barilli nel 1966, dove vediamo Rumma in veste di organizzatore culturale, raccontato con dovizia di dettagli da Maria De Vivo e Alessandra Troncone, che lo inseriscono in una cornice territoriale sia campana che nazionale. Nel 1967 gli Arsenali ospitano RA2 Lo spazio percettivo, curata da Filiberto Menna e Alberto Boatto, che Andrea Viliani colloca nella metodologia critica di Rumma, mentre Stefano Chiodi analizza la mostra nei suoi diversi aspetti, focalizzando la sua indagine su Bellevue, un’opera di Andy Warhol che costituisce una presenza disruptive nella scrittura curatoriale dell’esposizione.

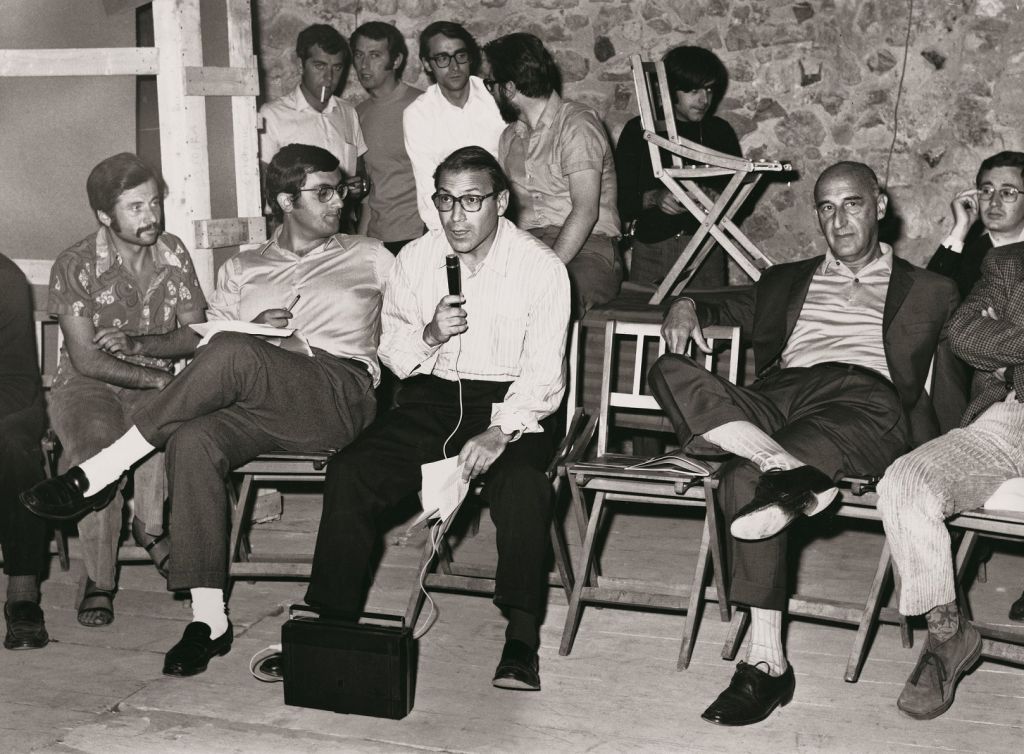

La mostra dell’Arte Povera ad Amalfi

Il 1968 è l’anno di Arte Povera più azioni povere, la mostra curata da Germano Celant che rimarrà nella storia dell’arte, che viene scandagliata in ogni suo aspetto attraverso i saggi di Lara Conte, Nike Batzner, Nicolas Martino, Teresa Kittler e Francesco Guzzetti. Molto interessante ed originale la sezione del libro dedicata all’attività della Rumma Editore, che ebbe vita breve ma assai intensa, pubblicando 10 volumi in due anni di saggistica italiana e internazionale di autori come Marcel Duchamp, Adriano Spatola, Jean Paulhan e Michelangelo Pistoletto. I 5 saggi del libro-redatti da Mario Ricciardi, Michel Dyer, Stefania Zuliani Pina de Luca e Sara Martinetti- si focalizzano sul senso e sul valore di questo settore di attività all’interno della biografia di Rumma. Le conclusioni sono un affondo sulla dimensione più privata di Marcello, letta in chiave filosofica da Gabriele Guercio e letteraria da Giuseppe Montesano. Un degno finale per un volume destinato a diventare una pietra miliare per gli studi sull’Arte Povera e i suoi protagonisti.

Ludovico Pratesi

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati