Un astrofisico e un’artista hanno scritto un libro insieme. Ecco cosa ne è uscito

Kip Thorne, Premio Nobel nel 2017 per la scoperta delle onde gravitazionali, ha un approccio alla scienza che unisce creatività e rigore. Assieme all'artista Lia Halloran ha scritto un libro pieno di splendide immagini che ci portano alla scoperta della bellezza della fisica e della matematica. Perché non conoscere Einstein è tanto grave quanto non conoscere Dante o Michelangelo

STARMUS è un evento che unisce la musica rock e la scienza all’avanguardia. Nell’edizione di quest’anno, tenutasi sull’isola di La Palma, alle Canarie, abbiamo avuto la fortuna di incontrare due autentici maestri in campi che a prima vista possono sembrare distanti, ma che in realtà risultano sorprendentemente intrecciati: la fisica e la pittura. Mi riferisco all’artista Lia Halloran (Chicago, 1977) e al fisico Premio Nobel Kip S. Thorne (Logan, 1940). Kip è una figura ben conosciuta dal grande pubblico, non solo per i suoi straordinari libri di divulgazione come Black Holes and Time Warps, ma anche perché è stato consulente scientifico per Contact di Carl Sagan – romanzo che è diventato un film di culto con una brillante Jodie Foster – e per il leggendario Interstellar di Christopher Nolan. Lia è un’artista cresciuta in California che, fin dall’infanzia, coltiva una passione per la scienza. Ha inoltre collaborato al libro Black Hole Survival Guide con l’astrofisica Janna Levin.

Il nuovo libro di Kip Thorne e Lia Halloran

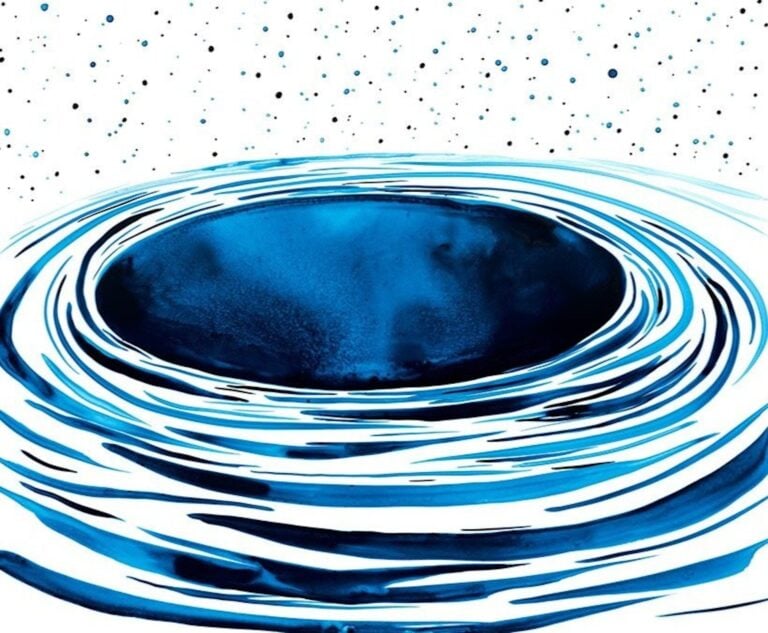

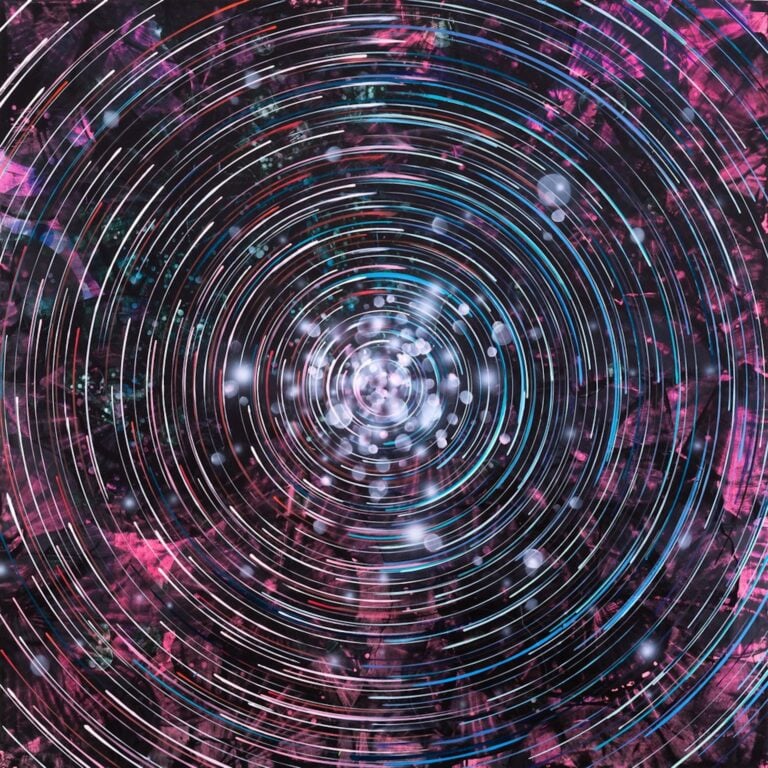

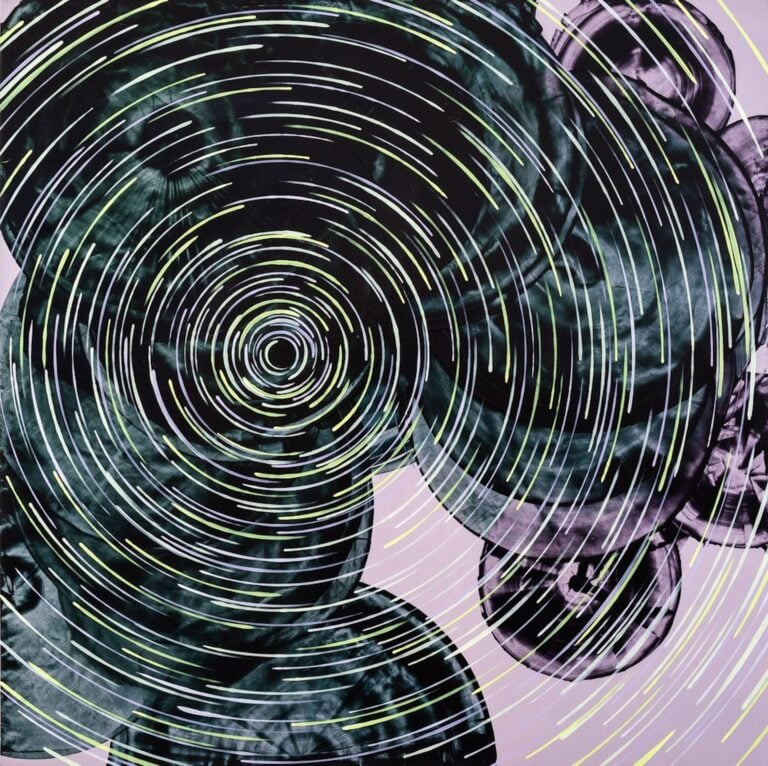

Tra Kip e Lia si percepisce un profondo legame affettivo e un’amicizia intergenerazionale che dimostra come l’intelletto non conosca barriere d’età. La curiosità e la libertà creativa di Kip Thorne fanno da perfetto contrappunto al rigore formale che Lia esprime nelle sue opere. Il loro rapporto artistico è forse tra i più non lineari immaginabili e, dalle loro conversazioni in continuo divenire, è scaturito un magnifico libro, pubblicato in Italia da Bompiani: Il lato curvo dell’Universo: un’odissea tra buchi neri, wormhole, viaggi nel tempo e onde gravitazionali (The Warped Side of the Universe: An Odyssey Through Black Holes, Wormholes, Time Travel, and Gravitational Waves). Le oltre 650 opere realizzate da Lia durante la stesura del libro non sono state tutte incluse nell’edizione finale, ma sono così belle ed evocative da meritare una mostra dedicata presso la National Academy of Sciences di Washington, in un edificio sul Mall vicino al Washington Monument, alla National Gallery e ai musei dello Smithsonian Institution.

1 / 8

1 / 8

2 / 8

2 / 8

3 / 8

3 / 8

4 / 8

4 / 8

5 / 8

5 / 8

6 / 8

6 / 8

7 / 8

7 / 8

8 / 8

8 / 8

Intervista a Kip Thorne e Lia Halloran

Cari Kip e Lia, che piacere avervi qui! Come è nato, all’origine, il meccanismo che trasferisce concetti matematici e fisici rigorosi nell’arte, nelle parole, nelle immagini? E, a proposito… come vi siete conosciuti?

Lia Halloran: Okay, rispondo io. Dico sempre che io e Kip abbiamo iniziato a collaborare prima ancora che lui sapesse che esistessi. Ricevetti il suo libro Black Holes and Time Warps: Einstein’s Outrageous Legacy (1994) come regalo da mia madre. Durante il mio MFA, per la mostra di tesi in pittura, una sezione del libro influenzò in particolare uno dei miei dipinti. Quando io e Kip ci incontrammo – circa cinque anni dopo la mia laurea, nel 2009, a un cocktail party al Caltech – mi presentai con entusiasmo e gli chiesi se gli sarebbe piaciuto venire nel mio studio.

Kip Thorne: Quindi era al Caltech, il California Institute of Technology, intorno al 2009?

LH: Esattamente, Caltech. Doveva essere il 2009. Ti ho incontrato prima ancora di conoscere Felicia: abbiamo una relazione più lunga di quella con mia moglie!

KT:La prima cosa è che ero impaziente di vedere il suo studio: non ero stato in molti studi d’artista, e rimasi sbalordito dalle sue opere. Erano semplicemente favolose – e molte erano basate sulla scienza, il che le rendeva ancor più interessanti. All’epoca stavo iniziando a lavorare al film Interstellar e le chiesi di realizzare un disegno – buchi neri e wormhole – da mostrare a un regista che stavo per incontrare.

LH: Sì, mi disse che c’era un giovane regista – non fece il nome di Steven Spielberg.

KT: Era Spielberg. Lei realizzò dei disegni meravigliosi. Compaiono nel mio libro sulla scienza di Interstellar. Li mostrai a Spielberg, e in seguito a Christopher Nolan: fu l’avvio della discussione scientifica. Mi diede un certo margine di sicurezza: avevo iniziato quel film con Lynda Obst prima di entrambi. Comunque, fu un inizio fantastico.

Avete davvero un’unione creativa. La vostra interazione mi ricorda l’arte di Jon Lomberg per i lavori di Carl Sagan. Lomberg era una sorta di artista “embedded” nei progetti di Sagan; collaborò con Robert Zemeckis per il wormhole di Contact, anche se il risultato non fu del tutto soddisfacente dal punto di vista scientifico, perché Zemeckis preferì un effetto “scarico d’acqua” mentre la scienza suggeriva altro…

KT: Non conoscevo bene Jon Lomberg, ma ci fu un fisico francese che creò la primissima immagine di un buco nero con il disco di accrescimento dietro l’orizzonte degli eventi, visto come se fosse ruotato di 90° a causa di un’estrema lente gravitazionale. Credo sia stato il primo a rendere l’immagine di un buco nero curvo. Si chiamava Jean-Pierre Luminet, nel 1979, e risolse numericamente la propagazione dei raggi di luce intorno a un buco nero di Schwarzschild. È stato impressionante avere quella rappresentazione in CGI per Interstellar e, anni dopo, la primissima immagine ad anello del buco nero grazie all’Event Horizon Telescope!

Lia, hai realizzato un progetto a La Specola di Firenze, The Wonder Room. Come è nato?

LH: Sì: ho vissuto a Firenze per quasi un anno durante il terzo anno di università, poi sono tornata tre volte – con i miei studenti della Chapman University – per residenze di un mese, insegnando il corso Origins of Art and Science. Gli straordinari calchi anatomici in cera de La Specola, le Wunderkammer medicee, i telescopi e le lenti originali di Galileo… tutto incarna l’idea che le leggi della natura siano ovunque le stesse. La mia serie The Wonder Room mette in evidenza quelle scimmie, quei colibrì, quei cristalli: insieme formano il primo museo pubblico di storia naturale al mondo, fondato nel 1775. Resta la mia collezione scientifica preferita sulla Terra!

In un tuo dipinto rappresenti con grande chiarezza la radiazione di Hawking, un concetto matematico complesso: coppie di particella-antiparticella virtuali che si separano all’orizzonte degli eventi. Come hai reso così vivido un concetto tanto astratto?

LH: Punto a creare un invito, più che un diagramma. Uso semplici indicatori direzionali – frecce per le modalità in entrata e in uscita, forme turbinose per la curvatura dello spaziotempo – così serve pochissima conoscenza preliminare per coglierne l’essenza. Il nostro processo è iterativo: Kip dice “Lo capirò quando lo vedrò”, io abbozzo, lui suggerisce, io affino – a volte attraverso mezza dozzina di versioni, finché entrambi lo sentiamo “definitivo”: non “buono”, ma definitivo per quel momento della nostra conversazione.

Lia, che mi dici del discorso che avete tenuto allo Starmus su un tema tanto astratto come le “fluttuazioni quantistiche del vuoto”? È impressionante come abbiate trasmesso l’essenza del fenomeno con il linguaggio dell’arte!

LH: Come abbiamo descritto nella presentazione, quando abbiamo iniziato a parlare di fluttuazioni del vuoto non avevo idea di cosa fossero. Sono cruciali, ad esempio, per rilevare le onde gravitazionali provenienti dallo spazio, come nell’esperimento LIGO. Lavoro su questo tema a partire da uno schizzo di Kip: ormai sono due anni che li dipingo e ci stiamo avvicinando; direi che fra un anno farò un’altra opera ancora più matura. Non dico mai che un quadro sia “buono”: è semplicemente definitivo per il momento della nostra conversazione, e continuerà a evolversi.

Lia, cosa ti ha spinto ad approfondire il progetto di memoria Your Body Is a Space That Sees? Pare che sia inspirato ad una storia di sessismo nella comunità di ricercatrici che furono incaricate dall’astrofisico Edward Charles Pickering di catalogare le stelle che osservavano

LH: Beh, è interessante: in realtà è un malinteso che fossero chiamate Pickering’s Harem. Lo so perché ho lavorato con lo scrittore David Sobel. Abbiamo consultato direttamente gli archivi, e il termine Pickering’s Harem è stato coniato molto più tardi, comparendo per la prima volta negli Anni Settanta. Non era il modo in cui venivano chiamate all’epoca in cui lavoravano. Quelle donne erano molto rispettate – pur essendo pagate la metà degli uomini – ed erano incoraggiate a pubblicare. Viaggiavano. Persone come Henrietta Swan Leavitt o Annie Jump Cannon contribuirono in modo fondamentale a ciò che oggi conosciamo come astrofisica.

Ad esempio?

LH: La più celebre forse è la Legge di Leavitt, grazie alla quale Henrietta Swan Leavitt determinò le distanze nell’Universo; Hubble poté così scoprire l’esistenza di galassie al di fuori della nostra. Per me è una storia rimasta nascosta in piena vista. A Harvard esiste una ricchissima collezione di lastre astronomiche di vetro: era il materiale su cui lavoravano queste donne. Ma lo si considerava solo un archivio scientifico, senza coglierne l’impatto culturale: circa quarant’anni prima che le donne ottenessero il diritto di voto, stavano facendo scienza di importanza cruciale. La serie serve a mettere in luce quella storia dinamica e ricca, spesso offuscata.

Cosa ti ha avvicinato alla scienza da un punto di vista artistico?

LH: Devo la mia curiosità ai miei genitori, soprattutto a mio padre, che è uno scienziato ricercatore. Sono sempre stata incoraggiata a fare domande su tutto: come funziona un camion? Cosa c’è nel terreno? Come funziona un martello? Mio padre mi guidava da piccola in questo modo. Inoltre, lavorava in un vero laboratorio: provette, esperimenti. Mi portava spesso con sé. Ricordo che mi diceva: “Lia, sto attraversando un periodo molto intenso in laboratorio; se potessi saltare un giorno di asilo per aiutarmi te ne sarei grato”. Oggi so che era un giorno tranquillo per lui, ma così la scienza diventava parte di me. Siamo cresciuti in un luogo dove la natura era centrale: l’oceano, a un miglio da casa, il surf… Il senso di meraviglia verso la natura, il porsi domande più grandi di sé, il rispetto per l’ignoto sono state le basi della mia infanzia e mi hanno portato con entusiasmo a lavorare all’Exploratorium. Tutto nasce dalla passione dei miei genitori per l’ambiente e la loro curiosità.

Charles Percy Snow parlò un tempo di “due culture”: una umanistica e una scientifica. Oggi un artista può ignorare la scienza, o l’alfabetizzazione scientifica è inevitabile?

LH: Non sono d’accordo! È un pensiero molto provinciale. Siamo tutti consumatori di una cultura interdisciplinare. A tutti noi interessano i buchi neri, ma… adoriamo Beyoncé! E amiamo la salsa! E siamo ossessionati dal cibo! Modi diversi di pensare – la danza moderna può insegnarci i vortici in natura in un modo che leggere un testo non permette, e la visualizzazione ci dà qualcosa che non si può ottenere solo leggendo. Perché non sovrapporre questi strati per capire? Credo che io e Kip condividiamo questo approccio: io lo uso parlando della mia pratica di studio, e lo usiamo molto discutendo del nostro libro. Cerchiamo di creare un invito all’esperienza del mondo. Non stiamo insegnando qualcosa: invitiamo a portare la propria curiosità sull’argomento. E quella curiosità avrà strati della propria cultura, provenienza, interessi… aggiungerà ricchezza alla storia. Può solo aggiungere, non sottrarre.

Richard Feynman diceva che la scienza non sottrae meraviglia, ma aggiunge livelli di complessità.

KT: Penso che Feynman comprendesse profondamente il rapporto tra arte e scienza. Richard era uno dei miei eroi e un caro amico personale. Aveva un grande talento nello spiegare le cose dal punto di vista dello scienziato in modo davvero comprensibile. Questo ne è un esempio. È sicuramente arricchente vedere le cose anche dal punto di vista scientifico!

Le parole di Kip Thorne

E Kip sa bene di cosa parla! Sentite cosa scriveva nel 1994 nel suo classico libro di divulgazione Buchi neri e salti temporali: “Le immagini (tanto quelle mentali e verbali come quelle disegnate su carta) sono una sorta di bussola. Mi fanno intuire come probabilmente si comporta l’universo; io le manipolo, insieme con qualche appunto matematico, alla ricerca di nuove intuizioni interessanti. Se trovo, a partire dalle immagini e dagli appunti, qualche idea degna di essere approfondita, cerco allora di verificarla o di falsificarla attraverso attenti calcoli matematici […]. Le immagini guidano anche i calcoli: mi aiutano a trovare scorciatoie o ad evitare vicoli ciechi. Se i calcoli verificano o almeno rendono plausibile una nuova idea, allora dico questa idea agli esperti attraverso un mix di calcoli e di immagini, e la comunico agli altri, come ai lettori di questo libro, soltanto con immagini: immagini verbali e disegni”. Leonardo da Vinci non potrebbe averlo detto meglio di Kip Thorne!

Thomas Villa

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati