La storia di Raniero Gnoli, l’orientalista che ha censito le pietre usate dagli antichi

Morto il 5 maggio 2025 a Roma, Raniero Gnoli è una figura complessa: orientalista, studioso e traduttore di sanscrito, per oltre 30 anni professore di Indologia alla Sapienza, curatore dell’antologia dei testi del buddismo indiano, antichista, collezionista. E anche autore del monumentale libro Marmora romana

A via Margutta, in una ex portineria riconvertita, sta dal 1967 la bottega del marmoraro Sandro Fiorentini, figlio d’arte. La prima volta che entrai mi disse: “sai un giorno negli anni Ottanta passarono gli operai del restauro della colonna Traiana, stavano in pausa pranzo, mi dissero quando vuoi passa, che ti facciamo salire. Ci andai e credimi: è più bella dentro che fuori. Dentro mentre sali le pareti sono così lisce che non ci credevo. Di solito i blocchi di marmo quando si incastrano lasciano sporgenze, in gergo si chiamano pappagalli. Mentre salivo passavo i polpastrelli in cerca di uno scalino, di una sporgenza. Ma niente, tutto liscio, ho continuato a passare la mia mano, che goduria che spettacolo. Adesso capisci che fortuna vivere a Roma“.

La bottega di Sandro Fiorentini

Una parete della bottega è tappezzata di libri: incastonati, schiacciati, compressi. Sono libri sul marmo: manuali, cataloghi, collezioni, storiografie, studi – su cui poggiano e spuntano piccole epigrafi, aforismi ironici su marmo, venduti come souvenir. Incastrate in verticale, solide seppur sfregiate dal tempo, resistono le copie delle prime due edizioni dei “Marmora romana” di Raniero Gnoli, la bibbia sul tema, il capolavoro irripetibile pubblicato dalle Edizioni dell’Elefante nel 1971 (ristampato nel 1988). Romano, come l’avvocato Faustino Corsi, che a metà Ottocento pubblicò il trattato “Delle pietre antiche”, l’indispensabile ricerca di riferimento prima dei “Marmora romana”, Gnoli è morto a 95 anni alla vigilia del conclave, nei giorni in cui la città sfilava sui marmi di San Pietro.

Chi era Raniero Gnoli

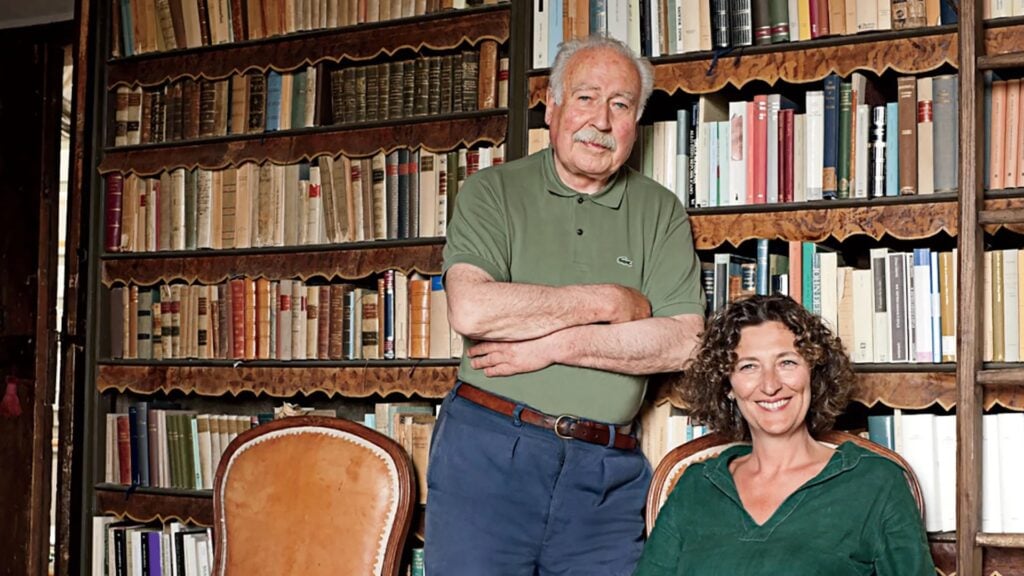

Raniero Gnoli è una figura complessa, oltre che uno degli alfieri dell’eclettica dinastia Gnoli: orientalista, studioso e traduttore di sanscrito, discepolo di Giuseppe Tucci, per oltre 30 anni professore di Indologia alla Sapienza, curatore per i Meridiani de “La meraviglia del Buddha” (l’antologia in 2 volumi dei testi del buddismo indiano) antichista, collezionista. Dentro questa complessità trovarono spazio i “Marmora romana”: “naturalmente il libro prima di trovare un editore ideale nell’Elefante di Enzo Crea, incontrò parecchi rifiuti, per la rarità dell’argomento e il costo delle illustrazioni”, scrisse Mario Praz, primo recensore.

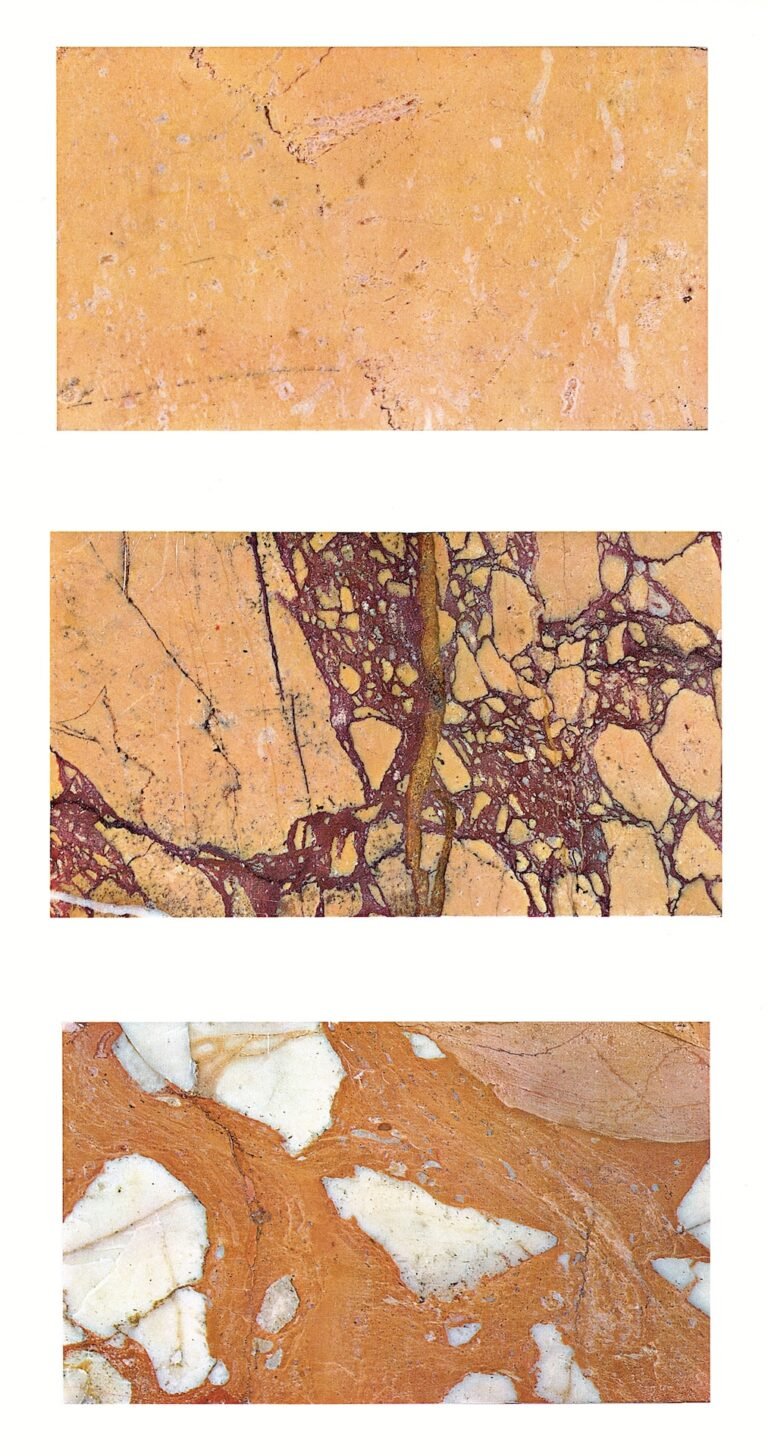

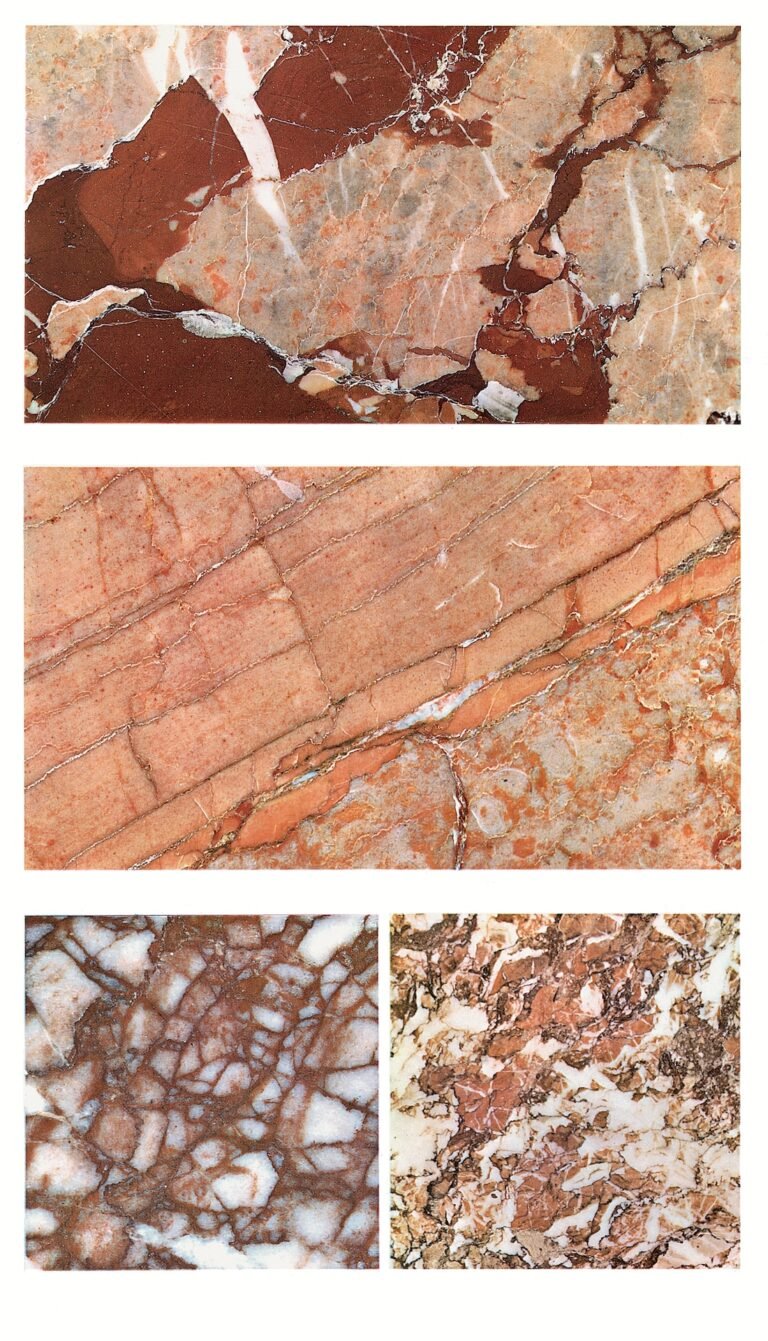

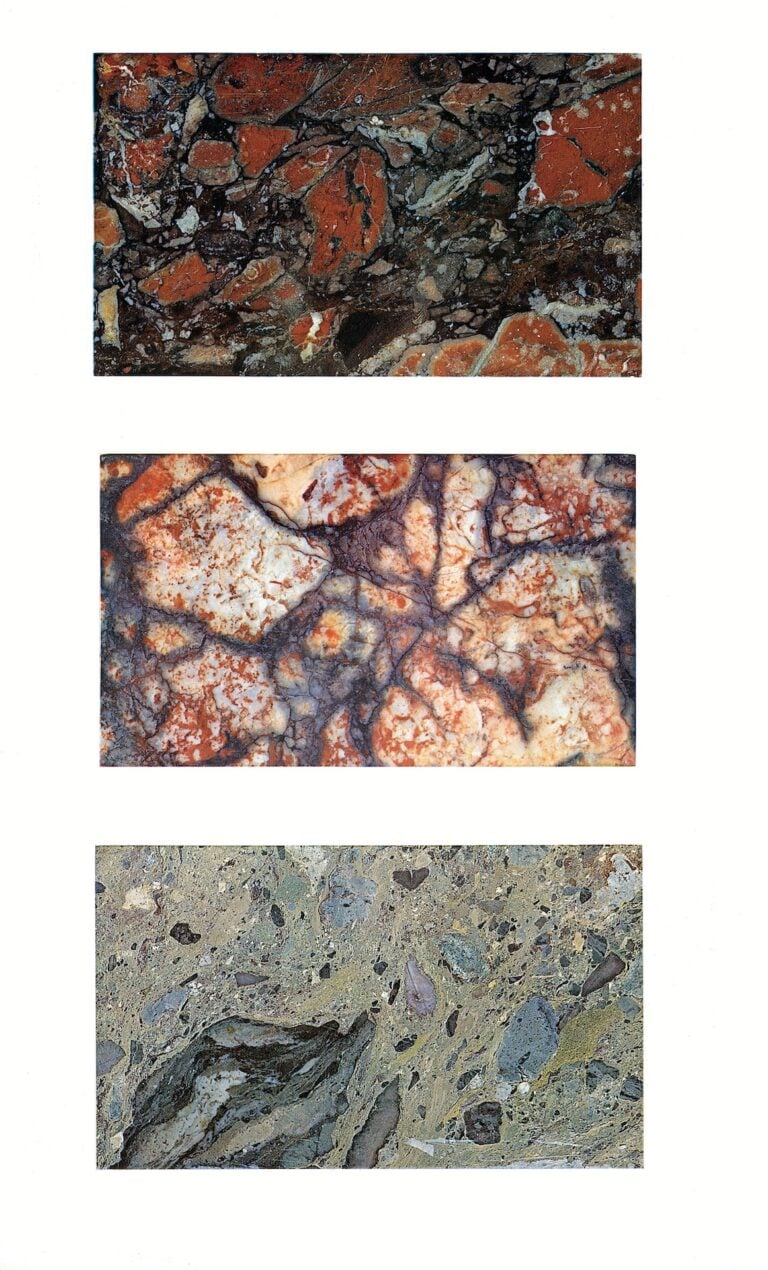

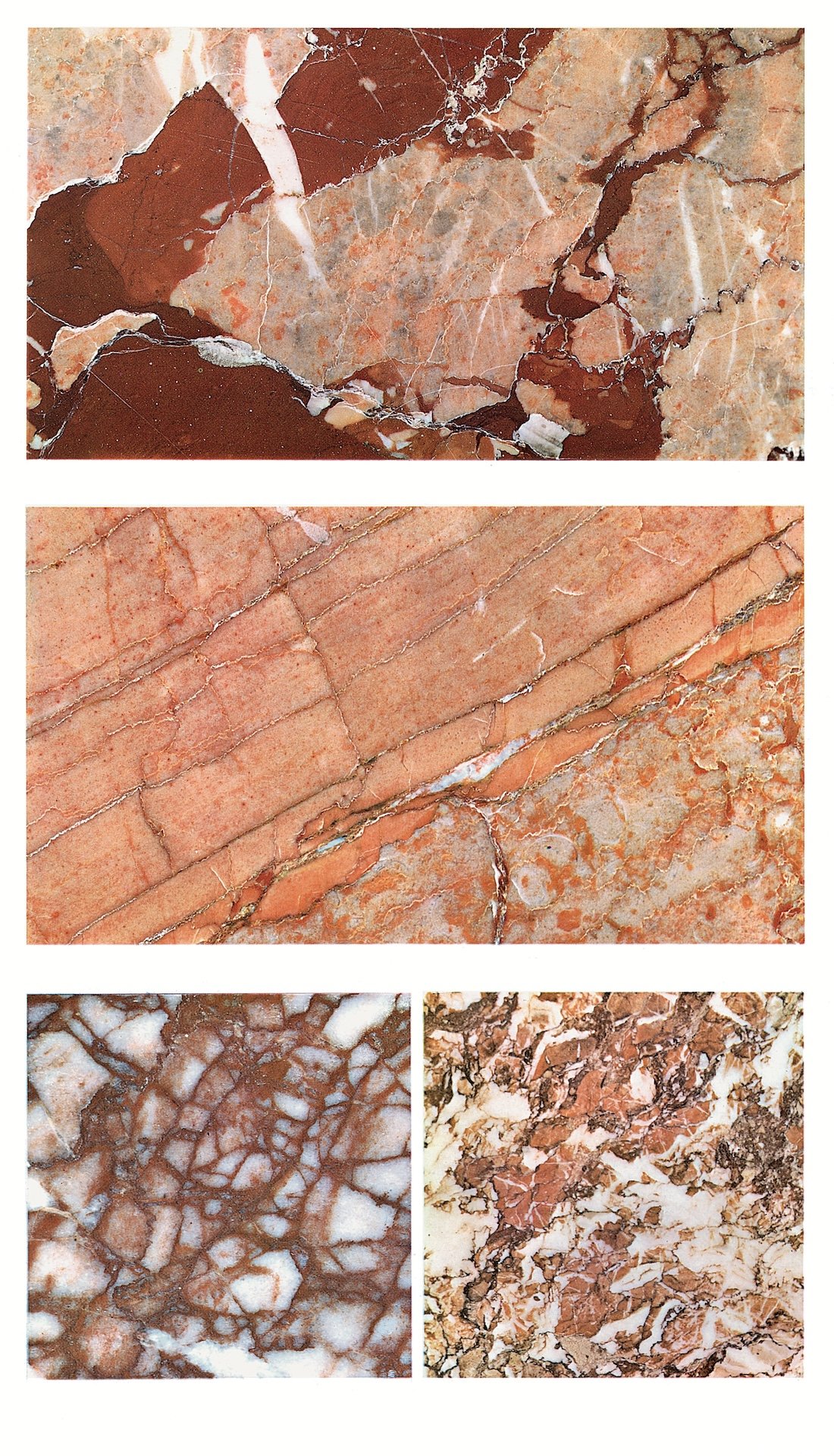

Il libro è un censimento delle pietre da decorazione usate dagli antichi e inizia così: “Chi si aggiri ancor oggi per il Palatino, per i Fori, per le rovine di terme e di monumenti, vedrà tra i sassi e la terra smossa, soprattutto dopo la pioggia, spiccare piccole scaglie e frammenti di varia sorta di marmi colorati. Questi frammenti non sono pietre originarie del suolo di Roma, ma vengono da tutte le parti dell’Impero”. Gnoli raccoglie e analizza i diversi tipi di marmo utilizzati nell’antica Roma e nelle province dell’impero, in Europa e in Africa. Ne descrive le cave di provenienza, la scelta della materia, le caratteristiche estetiche e tecniche, i destini di applicazione nell’edilizia più diversa, l’accoglienza in società – il passaggio da moda frivola, osteggiata da Seneca e altri grandi nomi, a elemento di autorevolezza – nella letteratura, nella storiografia.

I Marmora romana di Raniero Gnoli

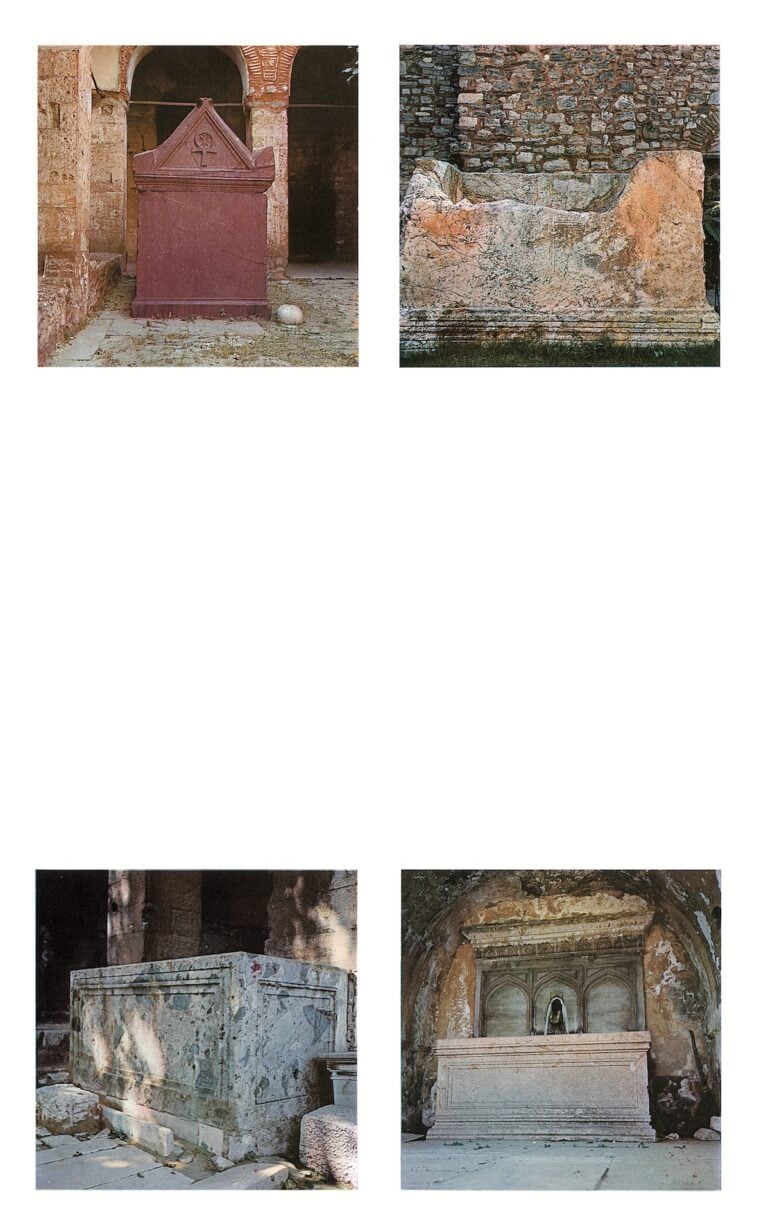

Gnoli viaggiò dall’Egitto all’India per rintracciare le antiche cave. Lo accompagnò lo studioso e collezionista Dario Del Bufalo a cui confidò che era nato tutto come un gioco: “già a 5 anni andavo a cercare piccoli marmi obbligando mio padre ad accompagnarmi sul Palatino e al Foro Romano. Trovavo le pietruzze e le mettevo da parte. Poi mio zio Umberto mi regalò per la prima comunione il libro di Faustino Corsi che ho tuttora”. Fino ai 65 anni Gnoli viaggiò molto. Racconta Del Bufalo ad Artribune: “Andammo in Egitto, Grecia, Turchia, India, cercando cave poco battute da archeologi e topografi. A parte eccezioni, si trattava di siti impervi e lontani, mai più frequentati. Nel Peloponneso, sul monte Segeto la cava è irriconoscibile, quasi nascosta. Nel deserto orientale egiziano, a Umm Shegilat, è fuori dai giri turistici e archeologici, remota, rimasta ferma nel tempo, per terra vedi le anfore rotte come fosse stato ieri. Da lì proviene il granito bianco e nero della colonna della Flagellazione che sta nella basilica di Santa Prassede”.

Nel libro è ricostruita anche la successiva diaspora, riassunta così da Praz: “gli imperatori d’Oriente depredarono Roma di marmi, i cristiani demolirono gli antichi edifici per reimpiegarne i materiali preziosi, nuovi costruttori non si fecero scrupolo di frantumare statue per farne fondamenta di nuove case, i crociati veneziani spogliarono di marmi Costantinopoli, e così via via nei secoli si perpetuò la diaspora dei marmi preziosi fin quando (ma non ci riuscirono) i Francesi volevano portare a Parigi per il trono di Napoleone i gradini di rosso antico di Santa Prassede. E così oggi puoi trovare marmi di provenienza illustre nei musei più lontani, in botteghe d’antiquari, e perfino in un tavolo di un vecchio caffè di Vienna”.

I marmi del mondo in un libro

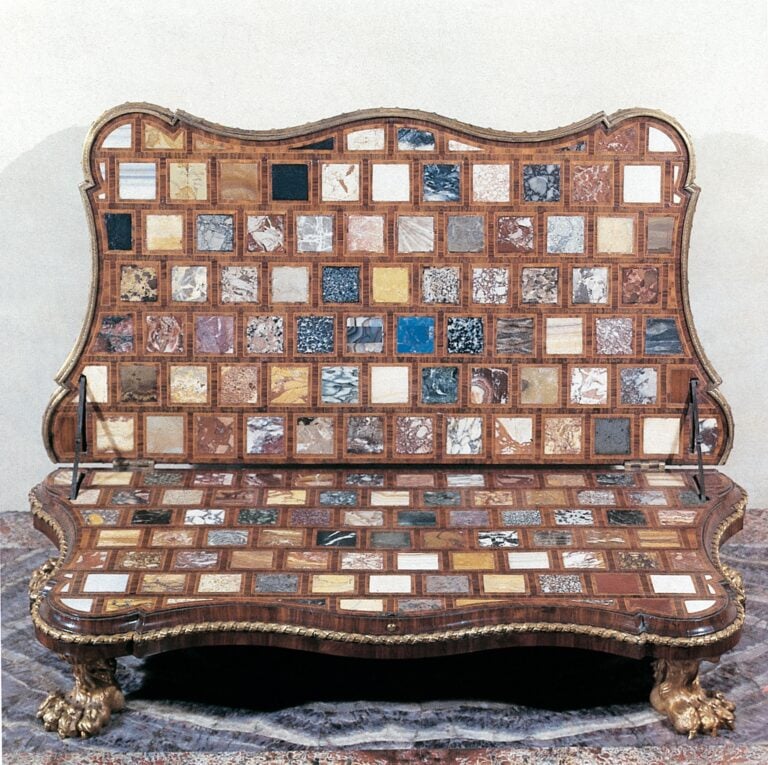

Un lavoro mostruoso, erudito, dotto – si dice ancora così? – ordinato in cinque macro-capitoli a mo’ di introduzione: Roma Antica, Letteratura, Medioevo e Rinascimento, Costantinopoli, Raccolte e Musei. Però brillante, per tanti se non per tutti, non chiuso a chiave, anche se complesso, perché prova a restituire ordine al caos della dispersione. Apparato iconografico straordinario, digitalizzato in alta definizione nell’ultima edizione Nave di Teseo (2018, pp 304, 88 tavole) voluta da Vittorio ed Elisabetta Sgarbi, che valorizza lo sforzo di Gnoli e restituisce in misura naturale le venature e i colori delle pietre. Libro da brividi ed estasi, bellezza e bizzarria. Non c’è Rothko né immagini di sonde marziani che tengano di fronte al trionfo dei capitoli dedicati alla nomenclatura di pietra come “breccia verde”, “serpentine”, “pavonazzetto”, “cipollino”, “lumachelle”.

A Enrico Fiorentini, fondatore nel 1967 della bottega di via Margutta, Gnoli doveva la conoscenza pratica dei materiali antichi e della loro lavorazione, tanto da citarlo più volte nel libro. “Da artigiano mio padre conosceva i materiali e il lavoro sul marmo, si sono incontrati tante volte già negli Anni Cinquanta quando la bottega era ai Coronari. Un grande maestro, una perdita enorme, Gnoli conosceva i marmi antichi come nessun altro. Dopo 40 anni mio padre ancora gli dava del lei”.

“Le pietre sezionate, trasformate, riutilizzate, rilavorate, raccontano di epoche e di storie lontane” ha scritto Sgarbi. La ricerca di Gnoli chiama in causa anche pietrai, scalpellini, collezionisti, raccoglitori, in generale maniaci delle pietre, “i sassi” come vengono chiamati in gergo i campioni di marmo sopravvissuti. Scrive Gnoli: “nei secoli molti nomi antichi dei marmi sono ignorati o confusi, si affermano i nomi volgari e di comodo dati dagli artigiani”. La letteratura di viaggio, i testi di storici, pellegrini, architetti, citano nomi dati dagli scalpellini romani, denominazioni empiriche e fantasiose: saranno i collezionisti a tentare di recuperare i nomi antichi. “Per questo esiste un prima e dopo i Marmora romana”, aggiunge Del Bufalo. “Quei frammenti, che da ragazzo raccoglievo anche io senza immaginare il mondo che c’era dietro, non se li filava nessuno. Con il libro di Gnoli tutto divenne chiaro”. Era stato il pittore Poussin ad avvisare i forestieri del Grand Tour avidi di un souvenir romano. Come scrive Bellori nelle “Vite dei pittori, scultori e architetti moderni” (1672), Poussin “raccolse fra l’erbe un poco di terra, e calcigni con minuzzoli di porfidi, e marmi quasi in polvere; poi disse: eccovi Signore, portate nel vostro Museo, e dite questa è Roma antica”.

L’Avvocato Agnelli copiò a Gnoli, amico di casa Caracciolo, il vezzo di portare l’orologio sopra il polsino, solo che a Gnoli il metallo dava allergia. Ma questo non è rilevante come i Marmora romana, un libro contro la perdita, la dispersione, il caos, che poi non è altro che la preoccupazione del reale. Un libro che parla di pietre preziose e del loro doppio destino, d’uso e di resistenza: siamo insieme sassi e sbrande di pavimenti, frammenti e colonne intere. Ricorda qualcosa?

Quando nel 1971 escono i “Marmora romana”, un libro con le carte in regola per essere il libro della vita, Raniero Gnoli ha solo 40 anni, e forse è questo il vero grande mistero del libro. Come Gerry, l’accattone dell’Imperatore di Roma di Nico D’Alessandria, che folgorato da una intuizione urlava “richiamate le legioni!”, così Gnoli ha richiamato i marmi romani, e li ha lasciati in dote all’urbe.

Stefano Ciavatta

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati