La 24esima edizione della Triennale è dedicata alle diseguaglianze ed ha inaugurato a Milano

Dopo aver affrontato i temi della sostenibilità nel 2019 e i misteri dell’universo nel 2022, quest'anno la rassegna chiude questa trilogia focalizzando la riflessione sulla dimensione umana e affrontando il tema delle diseguaglianze che caratterizzano le città e la società contemporanea

“L’Esposizione Internazionale della Triennale di Milano è da sempre il termometro delle grandi questioni della società. Così è stato, per esempio, per la ricostruzione nel dopoguerra, per il boom industriale e lo sviluppo del design italiano negli anni Cinquanta e poi ancora per la scuola e il tempo libero nel decennio successivo. Ci piace pensare che questa istituzione sia dotata di un’intelligenza collettiva” ha spiegato la direttrice Carla Morogallo in apertura della cerimonia di inaugurazione di Inequalities che sarà visitabile fino al 9 novembre 2025. “Collettivo” è in effetti un aggettivo chiave per descrivere questo progetto che conta un numero di curatori così ampio che per farli salire sul palco è stato necessario dividerli in due turni. Protagonisti della rassegna sono architetti e storici dell’architettura come Norman Foster, Mark Wigley e Beatriz Colomina, direttori di museo del calibro di Hans Ulrich Obrist dalla Serpentine Gallery di Londra, e artisti come Theaster Gates, filosofi e avvocati come Telmo Pievani e Kimia Zabihyan, nonché esperti di politiche sociali, come Seble Woldeghiorghis; tutti sotto il coordinamento del commissario generale Stefano Boeri.

1 / 53

1 / 53

2 / 53

2 / 53

3 / 53

3 / 53

4 / 53

4 / 53

5 / 53

5 / 53

6 / 53

6 / 53

7 / 53

7 / 53

8 / 53

8 / 53

9 / 53

9 / 53

10 / 53

10 / 53

11 / 53

11 / 53

12 / 53

12 / 53

13 / 53

13 / 53

14 / 53

14 / 53

15 / 53

15 / 53

16 / 53

16 / 53

17 / 53

17 / 53

18 / 53

18 / 53

19 / 53

19 / 53

20 / 53

20 / 53

21 / 53

21 / 53

22 / 53

22 / 53

23 / 53

23 / 53

24 / 53

24 / 53

25 / 53

25 / 53

26 / 53

26 / 53

27 / 53

27 / 53

28 / 53

28 / 53

29 / 53

29 / 53

30 / 53

30 / 53

31 / 53

31 / 53

32 / 53

32 / 53

33 / 53

33 / 53

34 / 53

34 / 53

35 / 53

35 / 53

36 / 53

36 / 53

37 / 53

37 / 53

38 / 53

38 / 53

39 / 53

39 / 53

40 / 53

40 / 53

41 / 53

41 / 53

42 / 53

42 / 53

43 / 53

43 / 53

44 / 53

44 / 53

45 / 53

45 / 53

46 / 53

46 / 53

47 / 53

47 / 53

48 / 53

48 / 53

49 / 53

49 / 53

50 / 53

50 / 53

51 / 53

51 / 53

52 / 53

52 / 53

53 / 53

53 / 53

Le disuguaglianze al centro della 24esima Triennale di Milano

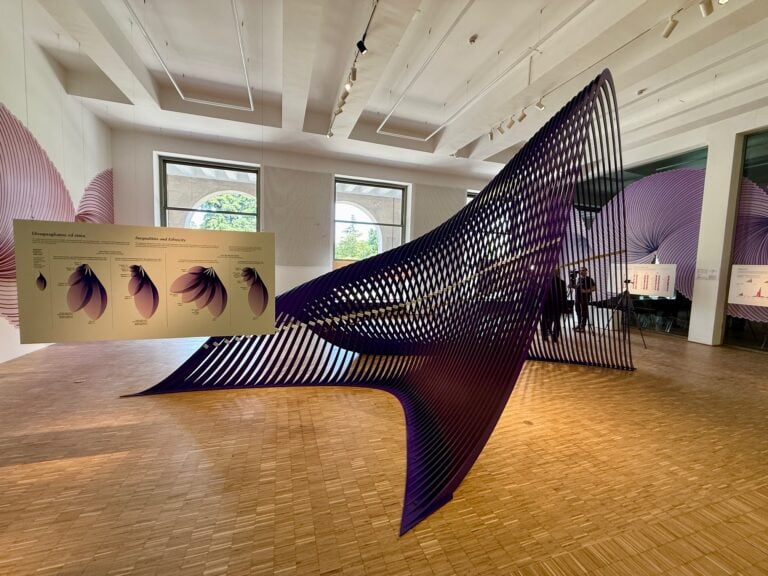

Si contano 341 personalità provenienti da 73 paesi tra gli autori e gli autrici che hanno partecipato alla rassegna. I loro lavori puntano l’attenzione su uno dei grandi problemi del nostro tempo, le disuguaglianze, e su altrettanti aspetti della realtà che ci sfuggono o che, al contrario, preferiamo non approfondire. Il percorso è denso, densissimo, e l’abbondanza di materiali in mostra (tra testi, video, infografiche, diagrammi elaborati dallo studio Pentagram che ritroviamo in tutte le sezioni) richiede il giusto tempo di assimilazione.

La città di Milano e i suoi squilibri alla 24esima Esposizione Internazionale

All’ingresso, ad accogliere i visitatori c’è una vistosa balena di cartapesta: una scultura di Jacopo Allegrucci destinata a sciogliersi lentamente sotto il sole e le piogge dei prossimi mesi e un simbolo di ciò che il cambiamento climatico su una scala più vasta può fare ad alcune specie animali già a rischio di estinzione. Il suo scopo, immaginiamo, è anche quello di ricordare a tutti che, come ci ha spiegato di recente Stefano Boeri, il tema ambientale e quello delle disuguaglianze sono strettamente connessi. Appena varcata la soglia del museo, si incontra subito lo spazio di Cuore, il centro studi della Triennale, che rimarrà ad accesso libero per tutta la durata dell’esposizione. Qui, il focus è la città di Milano con i suoi piccoli grandi squilibri: il rapporto tra il costo degli affitti (che nel corso degli ultimi anni sono saliti alle stelle quasi ovunque, e in maniera più consistente nelle periferie più o meno riqualificate) e i redditi dei suoi abitanti (col segno positivo quasi soltanto nelle zone centrali); tra giovani e anziani; tra famiglie con bambini e single; tra i cittadini che partecipano alle iniziative dal basso, nei quartieri, e quelli interessati alle elezioni municipali. Differenze che sono sotto gli occhi di tutti, e che vengono estrapolate dalla solita narrazione ottimista di una Milano splendente e attrattiva.

Le città come laboratori di buone pratiche architettorniche alla Triennale di Milano

Lo spazio urbano è uno dei luoghi in cui solitamente le disuguaglianze sono più visibili, ma non solo. È nelle città, infatti, che ci sono le condizioni giuste per lo sviluppo di sottoculture e fenomeni di costume locali, dove architetti e urbanisti sperimentano soluzioni creative per riconnettere tra loro gruppi di persone separati dagli stili di vita, dal diverso accesso alle risorse o dall’appartenenza culturale. Cities, la mostra curata da Nina Bassoli, raccoglie una quarantina di esperienze e progetti a loro modo resistenti. Si va dal toccante racconto della tragedia della Grenfell Tower, con la morte di 72 persone nel rogo di un complesso di edilizia popolare situato in una delle zone più ricche di Londra (e della lotta dei parenti delle vittime per ottenere giustizia), alla riqualificazione dell’isola di Inujima, in Giappone, guidata dall’architetta Kazuyo Seijma, che ha trasformato un paesaggio postindustriale spopolato in un ambiente accogliente per visitatori e artisti, passando per il terrarium naturale, e funzionante, allestito dallo studio dell’architetto Manuel Herz tenendo come obiettivo la produzione di cibo in climi tropicali. Le città sono anche il terreno di lavoro prediletto dalla Norman Foster Foundation, la fondazione dell’architetto britannico Premio Pritzker nel 1999 che presenta una parte delle proprie attività recenti toccando temi come la ricostruzione postbellica – con il case study della città ucraina di Kharkiv – e il riconoscimento delle baraccopoli come oggetto su cui l’architettura deve necessariamente interrogarsi.

La biodiversità e il diritto al riposo viste attraverso l’architettura

Al primo piano del Palazzo dell’Arte, al quale si accede dopo aver percorso lo Scalone d’Onore lungo il quale penzolano le strisce di tessuto dell’installazione 471 days, dedicata a Gaza, l’attenzione si sposta dal macro al micro, e dal mondo al corpo umano. We the Bacteria, la mostra curata da Beatriz Colomina e Mark Wigley, è un’esplorazione coltissima della flora batterica presente all’interno del nostro organismo e dei modi in cui l’architettura ha gestito la questione sanitaria nel tempo. Dopo secoli passati a cercare di arginare i germi, il problema che ci troviamo ad affrontare oggi è, paradossalmente, la diminuzione della quantità di batteri “buoni” e microorganismi di vario genere che ci proteggono dalle malattie. Ci sono, però, dei programmi di ricerca che tentano di invertire la rotta. Nella loro The Republic of Longevity, Nic Palmarini e Marco Sammicheli prendono con serietà l’aspettativa di vita, che fluttua enormemente da un paese all’altro: questa sezione della mostra è appunto una repubblica suddivisa in “ministeri” a tema. Tra gli elementi che influenzano le aspettative di longevità, analizzati con l’aiuto anche di una serie di oggetti di design a testimonianza del ruolo della cultura materiale nella vita dell’uomo, c’è il riposo. Un diritto che dovrebbe essere garantito a tutti e che, come ci ricorda anche il progetto presentato dalla Polonia nel suo padiglione, spesso non lo è. “Nelle città ci sono sempre meno spazi pubblici dove sdraiarsi è socialmente accettabile, forse perché il riposo viene visto come un fatto privato, confinato nell’ambito domestico”, spiega Katarzyna Roj. “Ma non tutti hanno le stesse possibilità, e riposare è una forma di igiene oltre a essere qualcosa che sfida l’imposizione della società di essere continuamente attivi e produttivi”.

I Padiglioni Internazionali alla 24esima Triennale di Milano

Come per le passate edizioni, la 24ª Esposizione Internazionale comprende una sezione dedicata alle partecipazioni nazionali di vari paesi, invitate a sviluppare dei contributi originali in relazione al tema delle diseguaglianze. Poiché i contesti urbani sono il luogo in cui le diseguaglianze crescono sempre più rapidamente, ogni padiglione si è concentrato su una specifica città per costruire una riflessione corale, cercando di individuare le proposte politiche più avanzate per ogni contesto. Tra questi ad aggiudicarsi il Premio per il miglior padiglione è quello libanese con la mostra E dal mio cuore soffio baci al mare e alle case, a cura di Ala Tannir, mentre la Menzione d’onore delle Partecipazioni internazionali è stata assegnata al padiglione del Porto Rico per Había una vez y dos son tres “feminisitios”, la mostra a cura di di Regner Ramos, dalla giuria composta da Paola Antonelli (Presidente), Senior Curator per Architettura e Design e direttrice del dipartimento di Ricerca e Sviluppo del Museum of Modern Art (MoMA) di New York, Ifeoluwa Adedeji, giornalista e autrice, Maria Porro, presidente del Salone del Mobile Milano.

Giulia Marani

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati