Richard Hamilton a passo di gambero

Tate Modern, Londra - fino al 26 maggio 2014. Come pensare a “daddy pop” in termini retrospettivi? Il museo-tempio del modernismo affonda l’indagine nella storia (dell’arte) britannica sulle orme di un artista culto, più divulgato in Regno Unito che a livello internazionale.

All’ingresso è subito buio, per l’installazione Growth and Form (1951), e non potrebbe esserci condizione migliore per riprendersi dalle visioni postume rispetto al percorso museale, snodato lungo sessant’anni di carriera. Ma del blow-up retrospettivo siamo solo all’inizio. La novità della mostra, oltre a dispiegare i punti salienti della ricerca di Richard Hamilton (Pimlico, 1922 – Londra, 2011) dal dopoguerra alla sua morte, è l’attenzione alle aderenze e ai rapporti di forza tra pop e design, televisione, fotografia e, linfa del lavoro dell’artista, fotocollage e pittura. Installazioni, polaroid, opere in serie che accendono i riflettori sull’opera come processo e sequenza: la successione come bulimia del guardare per dimenticare guardando, ma con l’impossibilità di distogliere lo sguardo da traumi artefatti dai mass media come flash onirici.

Di Hamilton si ricorda qui la passione di divulgatore, interprete e discepolo di Duchamp: la mostra dedicata all’artista francese alla Tate Britain nel ‘66, The almost complete works of Marcel Duchamp, è accompagnata dal rimbalzo dell’estetica duchampiana in diverse serie, come in I’m dreaming of a white Christmas (1967), e nel motto “ogni cosa ha un suo opposto”, declinato da Hamilton attraverso la serigrafia: Bing Crosby, per l’artista, è “razzialmente invertito”, richiamando con asettica ironia la marginalità degli attori neri nel mondo del cinema.

Richard Hamilton, Lobby, 1985-87, collezione privata. The estate of Richard Hamilton. Courtesy Tate, Londra

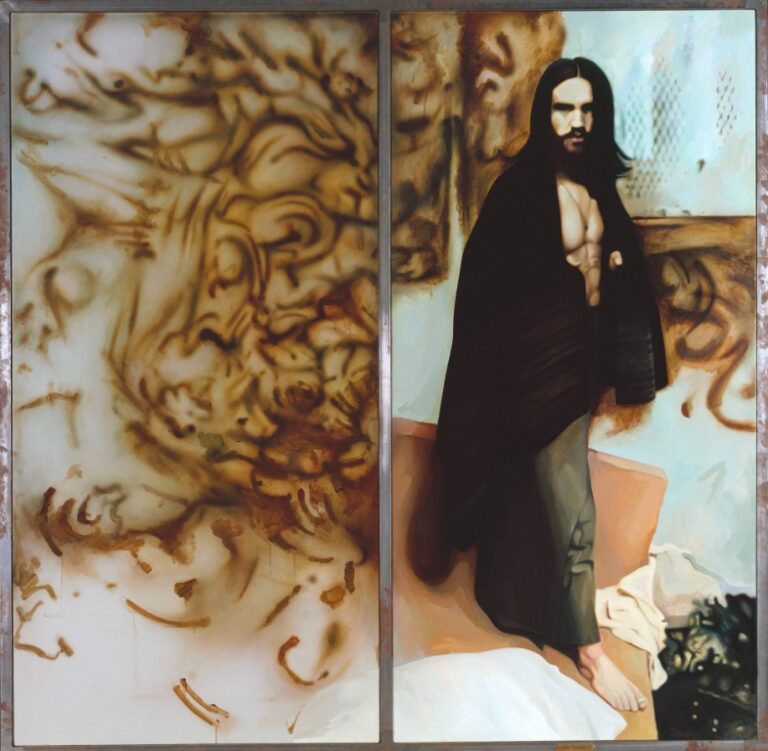

Ma è nel periodo scatologico che un’arte di rifiuto del pop, nelle serie Landscapes e Sunset (1971-75) fa rileggere la produzione degli ultimi Sessanta. Un momento dadaistico intempestivo, sull’onda del Sessantotto (dopo Piero Manzoni, ma ben prima di Paul McCarthy o Fischli & Weiss), per usare tramonti e scene idilliache attraverso il surrealistico “stratagemma della dicotomia”, qui con primi piani di deiezioni e carta igienica. Gli Anni Ottanta sono popolati dagli (anti)eroi massmediatici dell’Ira e dalle cronache nordirlandesi (The Citizen, 1981-83, e The Apprentice Boy, 1988), così come da Margareth Tatcher, tortura (tele)visiva degna di una delle scene culto di Arancia Meccanica (Treatment Room, 1983-84).

Diversamente dal caos pop della “mad house” del Group Two, per la mostra This is Tomorrow alla Whitechapel Gallery del 1956, qui ricreata, si passa all’immacolata e cerebrale installazione sdoppiata di Lobby (1985-87). La serie Interiors and Angel (1994) torna infine al Duchamp sia del Grande Vetro che di Étant donnés, in una sequenza che studia e rovescia la rappresentazione prospettica pop, culminante in un televisore, degli anni precedenti: ciò che rimane è la dialettica del desiderio come forza motrice, infiltrata entro il portico claustrale della tradizione pittorica europea (Beato Angelico, Annunciazione, 1430-32).

L’opera di Hamilton come un’oscillazione, secondo Benjamin Buchloh, sintomo di una convivenza quanto di un conflitto, nella “intersezione di un’intensa devozione alla necessità della pura esperienza artistica, e un uguale impegno verso una radicale anti-estetica”. È secondo tale negazione, la rappresentazione attraverso la sua censura, che la varietà delle tecniche è tenuta insieme da un filo rosso, l’ecolalia della società dei consumi in una sala degli specchi. Ma aberrata, con uno stratagemma proprio del teatro di Brecht: la vita è rovesciata da un suo doppio non tanto dissimile dalla realtà, straniata, per questo altrettanto banalmente violenta, disponibile e irraggiungibile.

Al termine dell’ineccepibile disposizione “anatomica” del corpo delle opere, ciò che si sente all’uscita del labirinto è una sorta di mancata rivelazione del trucco. Resta l’appetito per più approfonditi riferimenti biografici, utili a sviscerare maggiormente il mistero dell’artificio: un desiderio, insoddisfatto, di andare dietro le quinte alla fine dello spettacolo. Ciò che ci conduce al processo di appropriazione dell’opera, tuttavia, è il soffermarsi successivo allo straniamento: l’osservazione da vicino del buco nero permette di andare oltre il cortocircuito, quella repulsione fra titolo e oggetto, aprendo la visione a una mise en abyme replicata in più punti. Nel mediaticamente sovraesposto collage del ‘56, Che cosa esattamente rende le case moderne così diverse, così attraenti?, ci si sofferma su Marte sospeso a mezz’aria: ha appena rivelato il vaso di pandora, asfittico nella stessa aria torbida di un Max Ernst in Una settimana di bontà, o sta per polverizzarlo al proprio passaggio?

L’ineffabilità di Hamilton risiede in un senso del tragico dotato giocoforza di una lucida vis comica. Una sapienza artistica possibile da rintracciare solo con un attento ascolto della sua voce, dei suoi scritti, o con la visione, come per riconoscere l’identità lontana di chi ride.

Elio Ticca

Londra // fino al 26 maggio 2014

Richard Hamilton

a cura di Mark Godfrey, Paul Schimmel e Vicente Todolí con Hannah Dewar

TATE MODERN

Bankside

+44 (0)20 78878888

[email protected]

www.tate.org.uk

1 / 8

1 / 8

2 / 8

2 / 8

3 / 8

3 / 8

4 / 8

4 / 8

5 / 8

5 / 8

6 / 8

6 / 8

7 / 8

7 / 8

8 / 8

8 / 8

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati