Il Leone d’Oro al Padiglione Bahrein? Merito anche di un architetto italiano

Andrea Faraguna è il curatore di “Canicola”, progetto valso al Regno del Bahrein il Leone d’Oro alla Biennale Architettura 2025, a Venezia. In questa intervista, spiega come i principi alla base dell’installazioni potrebbero essere applicati nell’ambiente costruito

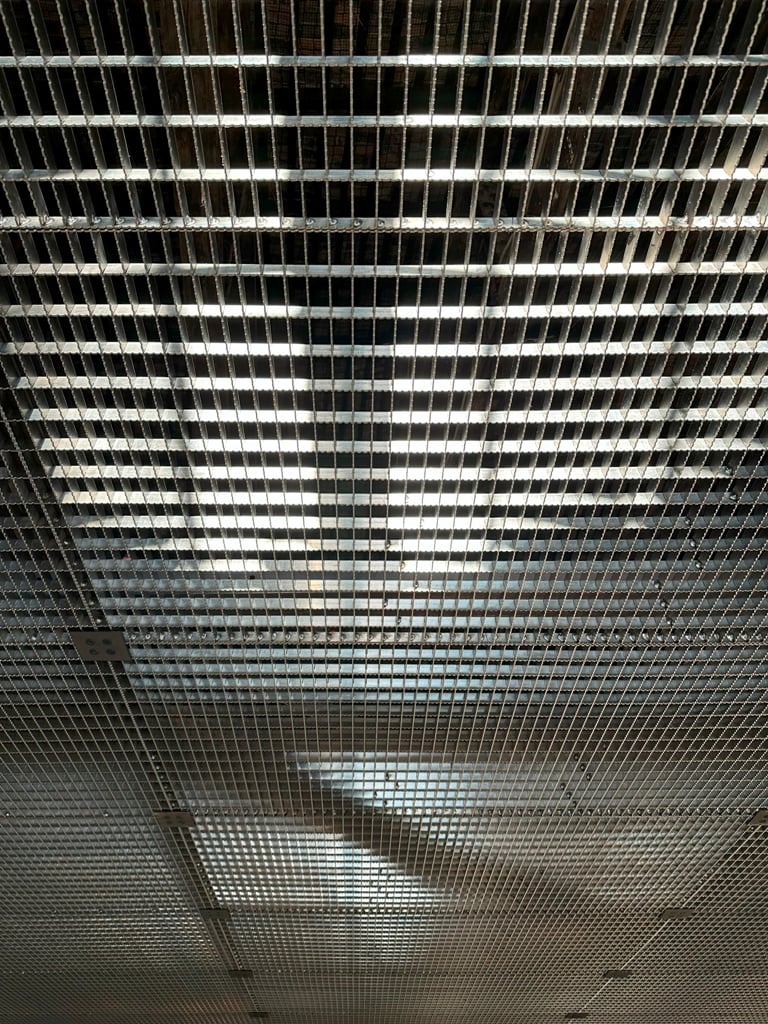

Alla 19. Mostra Internazionale di Architettura, visitabile fino al 23 novembre 2025 a Venezia, il Leone d’Oro per la migliore Partecipazione Nazionale è stato assegnato al Regno del Bahrein per Canicola (o Heatwave), progetto che all’urgenza dovuta alle ondate di calore estremo risponde con una proposta concreta. Allestito all’Arsenale, è stato curato dall’architetto italiano Andrea Faraguna (del team fanno parte anche Wafa Al Ghatam, Eman Ali, Alexander Puzrin e Mario Monotti). L’intervista.

L’architetto Andrea Faraguna racconta il Padiglione del Bahrein alla Biennale Architettura 2025

Come hai concepito il progetto?

L’idea è nata osservando come l’aumento delle temperature influenzi non solo il clima, ma anche la vita sociale, soprattutto nel Golfo. Ero interessato a ripensare lo spazio pubblico in condizioni di caldo estremo: non come un’impossibilità, ma come una questione architettonica. Invece di proporre un oggetto fisso, abbiamo sviluppato un dispositivo spaziale che è un prototipo di sistema di raffreddamento basato sui principi termodinamici tradizionali: il camino solare e il pozzo geotermico.

Puoi spiegarci nel dettaglio?

Questi principi – storicamente utilizzati in strutture come il badgir, che ho avuto modo di vedere a Yazd, in Iran, dieci anni fa, e la madbasa in Bahrein o il qanat, ancora in Iran –, che si basano sulla ventilazione sotterranea, offrivano una logica ambientale non tecnologica. Il Padiglione lavora con vettori verticali e orizzontali – aria e terra – per creare un campo climatico, uno spazio abitabile senza pareti. Il calore non è trattato come qualcosa da neutralizzare, ma come una condizione materiale da modellare e con cui lavorare. L’idea è che l’architettura possa emergere dalla negoziazione tra corpo, aria e terra.

Quali sono i tuoi riferimenti all’architettura del Bahrein?

Nonostante non sia cresciuto in Bahrein, ho affrontato il progetto studiando l’intelligenza ambientale della regione, le sue tecniche vernacolari e i suoi atteggiamenti spaziali. Ho studiato sistemi come il madbasa e il baraha, esplorando come l’ombra, la brezza e l’acqua fossero utilizzati non a scopo ornamentale ma strutturale. L’architettura del Bahrein rivela come la conoscenza collettiva, il clima e le usanze sociali plasmano la forma.

Ovvero?

Ciò che mi ha affascinato di più non è stato il vocabolario formale, ma la reattività: il modo in cui questi spazi cambiano con le stagioni, l’ora del giorno e l’uso. Piuttosto che imitare queste forme, ho cercato di comprenderne la logica, di vedere come si traducono in principi che potremmo adattare, spazialmente e climaticamente, per un prototipo pubblico. Il risultato non è una riproduzione dell’architettura del Bahrein, ma una riattivazione della sua etica ambientale.

Il progetto del Padiglione Bahrein alla Biennale Architettura 2025

Che tipo di ricerca hai condotto sui materiali per creare il progetto Heatwave?

A Venezia abbiamo presentato la simulazione dell’unità spaziale e, insieme a un caso di studio, abbiamo ipotizzato l’implementazione del progetto in quattro diversi contesti pubblici in Bahrein. Per ogni luogo abbiamo pensato a materiali diversi che interagissero in modo diverso con il contesto e il clima. Abbiamo studiato combinazioni di aggregati, malte e finiture in grado di immagazzinare, riflettere o convogliare il calore. Alcune superfici sarebbero state realizzate con una finitura porosa per migliorare lo scambio termico; altre sarebbero state compattate per assorbire e irradiare il calore più lentamente. La struttura incanala l’aria attraverso un condotto verticale, dove le differenze di pressione creano un flusso d’aria, quindi abbiamo dovuto studiare anche la rugosità interna, l’assorbimento superficiale e la capacità termica. Ma altrettanto importante era la sostanza immateriale: aria, vapore, ombra. Questi sono i veri protagonisti. L’installazione riguarda tanto i flussi invisibili quanto la presenza fisica. La materialità qui è sia tattile sia atmosferica.

La soluzione proposta nel Padiglione potrebbe essere applicata in concreto?

Credo di sì, è proprio questo il punto. Il progetto è stato concepito con una certa ironia, guardando a progetti utopici degli Anni Sessanta e Settanta, come Superstudio e Archizoom, immaginandolo come un’unità modulare in grado di coprire il territorio all’infinito. Allo stesso tempo, abbiamo studiato una configurazione tecnica pratica che potesse funzionare a basso consumo e potesse essere costruita con mezzi semplici in diverse parti del mondo. Ma il Padiglione non è un prodotto, è un metodo. Ciò che abbiamo testato sono principi: flusso d’aria passivo, potenziale evaporativo, reattività dei materiali. Questi potrebbero essere adattati a diversi contesti.

In Bahrein o altrove?

In Bahrein, vedo del potenziale negli spazi di transizione, nei cantieri edili, nelle piazze pubbliche e persino nelle fermate degli autobus, dove le persone sono esposte a temperature estreme. Ma lo stesso vale anche per altre aree geografiche: Venezia, ad esempio, dove il tessuto urbano deve essere ripensato alla luce della fragilità climatica. Abbiamo già ricevuto interesse da parte di comuni e istituzioni che esplorano infrastrutture resilienti al clima. Il passo successivo è sviluppare componenti scalabili, possibilmente modulari e realizzati con materiali locali, che possano essere integrati nella pianificazione urbana senza dover ricorrere a macchinari pesanti o a un elevato consumo energetico.

1 / 8

1 / 8

2 / 8

2 / 8

3 / 8

3 / 8

4 / 8

4 / 8

5 / 8

5 / 8

6 / 8

6 / 8

7 / 8

7 / 8

8 / 8

8 / 8

Il Leone d’Oro della Biennale Architettura 2025 al Padiglione del Bahrein

Cosa ha significato vincere il Leone d’Oro?

È stato come essere stati colpiti da un fulmine. Il Padiglione non è mai stato concepito come una mostra o un’opera d’arte. Era una proposta attenta, un modo di pensare l’architettura partendo dalle fondamenta, letteralmente. Quindi il premio è stato percepito come un riconoscimento del fatto che le questioni ambientali, lavorative e di giustizia termica non sono marginali, ma appartengono al centro del discorso architettonico.

E per quanto ti riguarda in prima persona?

Per me personalmente, essendo cresciuto a Venezia, ha portato con sé un ulteriore strato emotivo. Da adolescente mi intrufolavo negli spazi della Biennale. E poi ho studiato architettura nella stessa città. Tornare con un progetto realizzato (e uno che ha vinto il Leone d’Oro) è stato come un cerchio che si chiudeva in modo molto strano e incredibile. Ma la più felice, quasi svenuta quando ho vinto, è stata mia madre. Credo di non aver bisogno di dimostrarle altro: sto bene per tutta la vita. O almeno per un po’, spero.

Le ricerche e i progetti di Andrea Faraguna

Verso quali direzioni stai orientando la tua ricerca dopo questa esperienza?

Poiché considero l’esperienza a Venezia più un inizio che un risultato finale, voglio continuare a ricercare e lavorare all’interno del campo pubblico condiviso, sulle dinamiche tra comportamento e habitat e su quali siano i materiali invisibili che possono contribuire alla produzione architettonica. Sono interessato ad approfondire questa riflessione ambientale, non solo attraverso esperimenti sui materiali, ma anche attraverso tipologie spaziali.

A cosa pensi nel dettaglio?

Che tipo di spazi emergono quando trattiamo le forze climatiche e il movimento dei corpi non con una logica di contenimento e regolazione, ma come un campo su cui lavorare? Credo che ci sia molto potenziale nell’osservare quanto normativo e limitante sia l’apparato attraverso cui vengono creati gli spazi che abitiamo. Voglio formarmi ulteriormente per adattare gli ambienti, per comprendere la termodinamica, le soglie di comfort e le coreografie informali dell’occupazione. Quindi, lo vedo meno come un lavoro finito e più come un punto di svolta, verso architetture più concrete e suggestive.

Dopo il successo del Padiglione, prevedi ulteriori collaborazioni con il Regno del Bahrein?

Abbiamo discusso di progetti futuri e attualmente stiamo lavorando alla pianificazione del riutilizzo del padiglione dopo la Biennale. La collaborazione con l’Autorità per la Cultura e le Antichità del Bahrein è stata utile fin dall’inizio, l’apertura alla sperimentazione architettonica è stata essenziale per la profondità del progetto. Il Bahrein vanta una ricca tradizione di intelligenza ambientale, ma anche un’urgenza contemporanea che lo rende un sito ideale per la ricerca architettonica.

Scenari potenziali?

Vedo possibilità non solo in ulteriori prototipi di design, ma anche in iniziative educative e politiche, in particolare in materia di comfort termico, infrastrutture pubbliche e ruolo dell’architettura nella salute sociale. Spero che questo sia l’inizio di un dialogo più lungo, che passi dall’esposizione all’implementazione, dalla dimostrazione spaziale alla trasformazione urbana.

Niccolò Lucarelli

Libri consigliati:

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati