Fabio Mauri senza tempo in una mostra alla Triennale di Milano. Intervista alla curatrice

Nel 2026 cade il centenario dalla nascita di Fabio Mauri e la mostra che la Triennale gli dedica è solo una delle attività per celebrare l’artista. Voluta da Associazione Genesi e curata da Ilaria Bernardi, l’esposizione ruota attorno al tema dell’oppressione nella storia umana. Ce ne parla la curatrice

Per Associazione Genesi, fondata e presieduta da Letizia Moratti, e impegnata nella difesa dei diritti umani tramite l’arte contemporanea, è stato naturale scegliere Fabio Mauri (Roma, 1926 – 2009) come artista a cui dedicare una mostra, uniti come sono dall’interesse per tematiche sociali. “Fabio Mauri. De Oppressione” alla Triennale di Milano, curata da Ilaria Bernardi, ripercorre la carriera dell’artista dagli Anni Settanta ai Duemila seguendo un filo rosso: l’oppressione nella Storia. La curatrice ci ha raccontato le scelte che hanno segnato la selezione delle opere e l’allestimento della mostra che, sul finire del 2025, dà inizio alle attività che caratterizzeranno il 2026, anno del centenario dalla nascita di Mauri.

Intervista a Ilaria Bernardi

Quando e come si sviluppa l’idea di una mostra dedicata a Fabio Mauri in collaborazione con Associazione Genesi?

Associazione Genesi nasce nel 2020 con la mission di educare alla tutela dei diritti umani tramite l’arte contemporanea. Per far conoscere l’Associazione, nei primi anni di attività si è provveduto a esporre la sua collezione di opere di artisti internazionali legate a temi sociali e di sostenibilità ambientale, ma dopo questa prima fase l’obiettivo è stato diventare un museo itinerante di arte contemporanea legata a tematiche sociali. Perciò, oltre a favorire l’esposizione e l’incremento della collezione permanente, abbiamo pensato di produrre mostre monografiche di artisti, non necessariamente presenti nella collezione, proprio come fanno tutti i musei d’arte contemporanea. Nel 2025 abbiamo, così, realizzato la monografica su Louis Nevelson, tenutasi a Bologna a Palazzo Fava nell’estate scorsa, e ora quella su Fabio Mauri in Triennale.

Perché è stato scelto proprio questo artista?

Oltre che da una mia personale ammirazione nei confronti dell’opera e del pensiero di Mauri, la mostra nasce per rispondere all’obiettivo che Associazione Genesi attribuisce alle monografiche che produce: dimostrare come alcuni artisti, soprattutto del passato, abbiano anticipato tematiche sociali oggi divenute urgenti. Non c’è dubbio che nell’ambito dell’arte italiana Mauri sia stato uno di questi, sviluppando già dalla fine degli anni Cinquanta un pensiero che si rivela sempre più lungimirante e attuale.

Il titolo della mostra alla Triennale è “De oppressione”: da dove arriva?

Mauri è dai più ricordato per aver trattato il tema della memoria, ma la questione sottesa dalle sue opere è anche la presa di coscienza dell’esistenza in ogni società di una sovrastruttura capace di imporre, con la forza o in modo più nascosto, modalità di agire e di pensare. L’oppressione nelle sue possibili declinazioni – psicologica, culturale, politica; in tempi e in luoghi geografici differenti – esercitata da tale sovrastruttura sui singoli individui e sulle comunità è uno dei temi cardine del lavoro di Mauri.

Come si è costruito il percorso, considerato che il corpus di opere è molto ampio?

La mostra desidera dimostrare quanto il tema dell’oppressione sia ricorrente nel lavoro di Mauri. Per questa ragione, le opere selezionate sono di periodi diversi, dal 1970 fino a poco prima della sua scomparsa nel 2009. Non si tratta di una retrospettiva né tantomeno di un’antologica, ma di un affondo specifico sul tema dell’oppressione attraverso una mirata selezione di opere fondamentali in tal senso, cercando di ricordare le declinazioni dell’oppressione affrontate da Mauri nel corso della sua attività; questo non solo in termini di tipologia di oppressione trattata, sociale, politica, culturale, ma anche per geografia e cronologia: dalla Germania di Hitler alla dittatura greca dei Colonnelli, alla Cina di Piazza Tienanmen, fino ai manicomi e alle carceri.

C’è una ciclicità nell’opera di Mauri che porta il suo discorso fino al presente.

Mauri ci mette in guardia su come il Potere, in epoche e in ambiti diversi – politico, ideologico, culturale, ma anche familiare – detti, espressamente o implicitamente, norme che opprimono l’individuo, portandolo a essere o a non essere, a fare o a non fare, a dire o a non dire. Questo è un concetto universalmente valido e che è sempre bene ricordare.

Crede che oggi questo discorso sia più rilevante che mai?

Siamo nell’epoca dello schermo, in cui l’enorme influenza dei social media è dimostrabile dall’esistenza stessa degli influencer e dal loro successo. I follower fanno e comprano ciò che fa o compra il loro influencer preferito. Mauri, pur non immaginando ovviamente tale deriva del “quarto potere” della comunicazione, ha intuito prima degli altri lo sviluppo di una questione sociale che oggi è diventata quantomai urgente e che riguarda le molteplici modalità in cui può attuarsi l’oppressione nel senso etimologico del termine: “ob-” (contro) e “premĕre” (premere, gravare), incidere fortemente su qualcuno.

I social e la comunicazione sono legati al tema dello schermo, che nell’opera di Mauri è iconico grazie alla serie degli Schermi pop. Quale opera in mostra meglio racconta questo passaggio dal Mauri pop al Mauri concettuale?

La mostra in Triennale si concentra sul periodo successivo agli anni Sessanta, quindi sul lavoro di Mauri più legato alla riflessione concettuale sull’ideologia e sulla memoria. Includerà anche Amore Mio, un’installazione site-specific che Mauri realizza e concepisce per l’omonima mostra a Montepulciano nel 1970 e che da allora non è mai più stata esposta in Italia, mentre all’estero è stata presentata soltanto in occasione di una mostra dedicata all’artista da Hauser & Wirth a Zurigo nel 2023. La rassegna Amore mio prevedeva che ogni artista esponesse in una sala i propri “amori”, cioè le matrici della propria poetica: Mauri ricopre la stanza a lui assegnata con tele serigrafiche raffiguranti il Trionfo della Morte, l’affresco trecentesco di Buffalmacco al Camposanto di Pisa, allora attributo all’Orcagna. Lascia la stanza buia con al centro un illuminatore girevole che il visitatore può direzionare per illuminare particolari delle serigrafie. Quest’opera segna il passaggio tra il clima pop degli anni Sessanta – per il viraggio con colori accessi di un noto affresco della storia italiana – al clima concettuale degli anni Settanta che in Mauri si declina nei termini di memoria e ideologia. Amore mio, infatti, evoca il tema della censura nell’atto, richiesto al visitatore, di gettar luce o lasciare in ombra qualcosa.

Tra le opere più tarde, invece, quale le sembra particolarmente significativa?

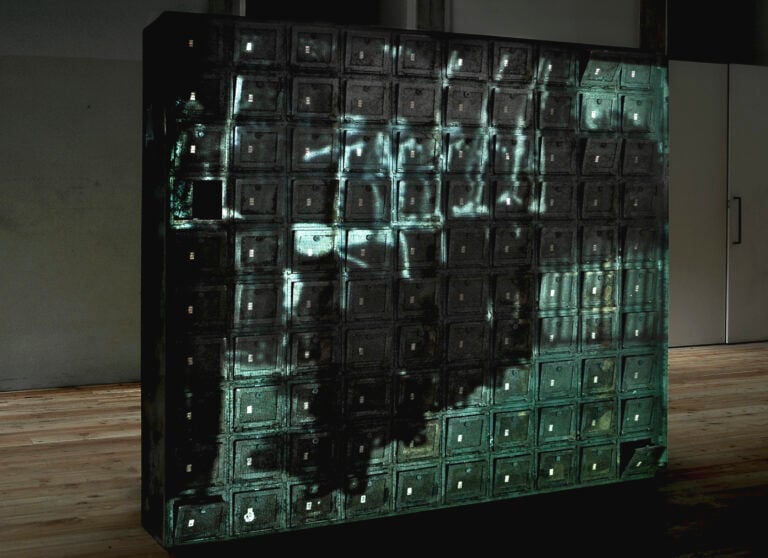

Direi Rebibbia (2006), in cui il film Ballata di un soldato di Grigory Chukhray del 1959 è proiettato su un mobile di metallo proveniente dal carcere romano di Rebibbia. Il mobile, appoggiato a terra, è ribaltato su un fianco, in modo che le ante degli armadietti di cui si compone si aprano, oscurando in alcuni punti la visione del film. Le vite vissute e scomparse dei detenuti, schedate e conservate in quel mobile, si intrecciano alle vite altrettanto vissute e scomparse dei soldati, sotto il segno dell’oppressione di una vita “al fronte”. Questa sovrapposizione, visiva e concettuale, tra storia individuale e collettiva è un elemento cardine del pensiero di Mauri.

Anche il corpo nella ricerca di Mauri ha avuto questo ruolo: è un corpo politico, sociale e collettivo, che in questo senso ha anticipato delle sensibilità oggi molto forti.

In Triennale l’opera forse più esemplificativa di questo aspetto è Ricostruzione della memoria a luce spenta (1988), costituita da un video e fotografie che si riferiscono all’omonima conferenza-performance tenuta da Mauri nel 1988 all’Università degli Studi di Napoli. È una lezione in cui l’artista espone le sue riflessioni sulla percezione visiva e la proiezione cinematografica come metafora del pensiero, e in cui, in veste di ex malato psichiatrico, porta una testimonianza diretta sugli effetti dell’elettroshock su memoria e percezione. Una volta esposte le sue tesi, uno degli assistenti aziona un proiettore: le immagini proiettate sulla fronte di Mauri corrispondono idealmente a ciò che in quel momento la sua mente sta elaborando. Il suo corpo dell’artista è utilizzato quindi come schermo e come pagina bianca.

Che ruolo ha l’allestimento nella costruzione della mostra?

La mostra riduce al minimo gli interventi architettonici e grafici all’interno del percorso, per mettere in primo piano la potenza estetica e concettuale delle singole opere. Al contempo, le pone in dialogo tra loro in un continuum temporale e spaziale capace di condurre il visitatore a percepirle come capitoli di un racconto unico sul tema dell’oppressione.

Nel 2026 cade il centenario dalla nascita di Mauri. Oltre alla mostra, cosa ci aspetta?

Grazie allo Studio Mauri, Associazione Genesi dà l’avvio al centenario dalla nascita di Mauri che proseguirà con iniziative come la mostra retrospettiva al MAMbo di Bologna, itinerante al Mudam in Lussemburgo. Inoltre, il 10 dicembre in Triennale Carolyn Christov-Bakargiev, presidente del Comitato Scientifico dello Studio Fabio Mauri e curatrice del catalogo generale, presenterà per la prima volta la versione online del catalogo generale.

Vittoria Caprotti

Milano // dal 3 dicembre 2025 al 15 febbraio 2026

Fabio Mauri. De oppressione

TRIENNALE

Scopri di più

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati