Trasformare il rifiuto in pratica artistica. Intervista all’artista newyorkese Arlene Rush

L’artista, tra le prime a stabilire il suo studio a Chelsea, ci racconta cosa significhi vivere oggi nel quartiere newyorkese assediato dal marcato immobiliare, difendendo il suo studio che non è solo uno spazio privato ma il fulcro di una comunità

Ci sono incontri che non si dimenticano. Quando ci siamo incontrati con l’artista newyorkese Arlene Rush (USA, 1955, vive a New York), abbiamo passato ore a parlare d’arte, di vita, di come alcune città ti rimangono dentro per sempre. Seduti a un tavolo, con il caffè che si raffreddava tra una frase e l’altra, ho capito che non stavo solo ascoltando una storia personale, ma una parte viva della memoria, o della storia, dell’arte contemporanea di New York.

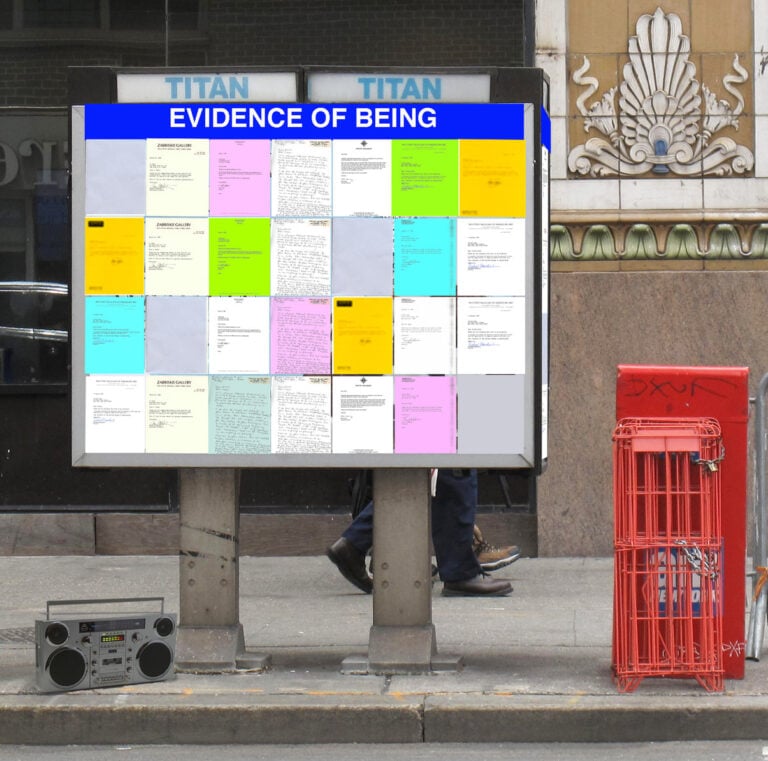

Nel West Chelsea Art Building di New York, Arlene Rush ha costruito in quasi quarant’anni uno studio che è insieme luogo di lavoro, memoria e cittadinanza culturale. Pioniera a Chelsea dal 1986, quando il quartiere era solo magazzini, montacarichi a comando umano e notti dure, Rush ha visto arrivare le gallerie, poi i progetti urbani e infine la pressione immobiliare che oggi minaccia l’edificio che ospita oltre cento studi e gallerie. Difendere quello spazio, per lei, non è nostalgia: è proteggere una forma di vita condivisa. La sua pratica, concettuale e multidisciplinare, tiene insieme rifiuto e resilienza (Evidence of Being), femminismo e corpo che cambia, attivismo civico e partecipazione. “L’arte non vive nel vuoto” è il suo principio operativo: le opere nascono dalla realtà e tornano alle persone, per aprire conversazioni scomode ma necessarie. Questa conversazione segue il filo dello studio come radice, del rifiuto come linguaggio comune e delle sfide concrete per chi fa arte oggi a New York.

Intervista all’artista Arlene Rush

Il tuo studio a Chelsea è stato per decenni un luogo di creazione e comunità. Che cosa rappresenta oggi, mentre rischia di scomparire?

È la mia continuità e la mia indipendenza. Qui ho investito lavoro, affetti, memoria. Perderlo sarebbe come smontare un’identità costruita nel tempo. Non parlo solo per me: spazi come questo tengono insieme una città, permettono alle persone di incontrarsi e di veder nascere l’arte.

Nelle tue opere affronti spesso rifiuto ed esclusione. Come hai trasformato esperienze personali in un linguaggio condiviso?

Parlandone senza filtri. Ho esposto le mie lettere di rifiuto perché volevo far vedere il lato nascosto del lavoro artistico. Quando le persone le leggono, dicono “anch’io”: scoprono che non sono sole. Lì nasce comunità, non consolazione ma forza nuova per andare avanti.

“Evidence of Being” è diventata un simbolo di trasparenza. Come reagisce il pubblico davanti a quelle lettere?

In modo partecipe. C’è chi si commuove, chi aggiunge la propria storia, chi capisce quanto il sistema sappia essere poco empatico. Qualcuno preferirebbe dimenticare, ma per molti è una catarsi: il rifiuto cambia forma e diventa energia, un invito a cercare strade laterali e potere personale.

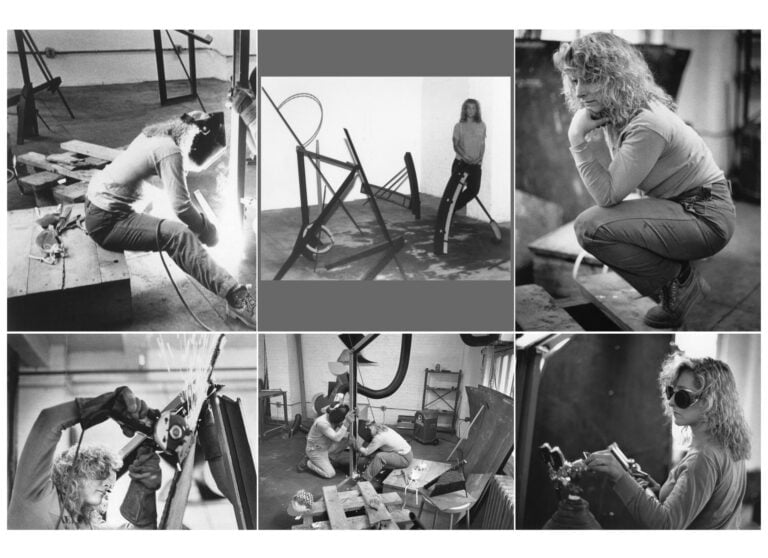

Dalla scultura in acciaio a installazioni, testi, pratiche partecipative: come definiresti oggi la tua ricerca?

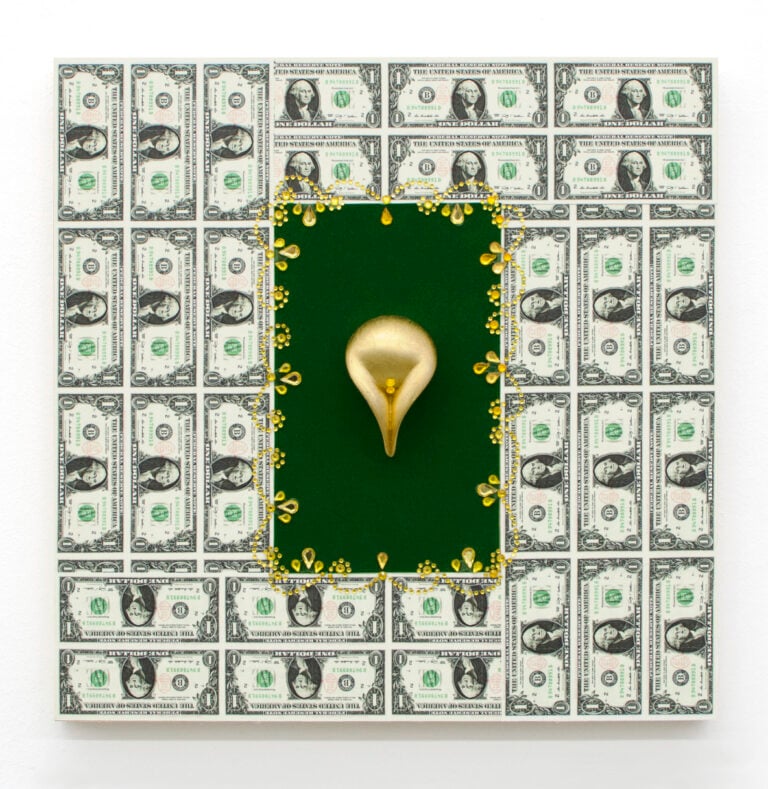

Non amo le etichette. L’idea guida il materiale. Oggi indago tempo e memoria, l’invecchiamento e l’impermanenza del corpo, soprattutto il corpo femminile e la sua percezione sociale. Mi interessa una metafora chiara e onesta, radicata nella vita reale, capace di parlare a più persone possibili.

La vendita del West Chelsea Arts Building è un segnale forte. Che cosa si può fare, concretamente, per proteggere questi spazi?

Servono modelli non profit e benefici fiscali che rendano conveniente preservare gli studi. Gli artisti non “gentrificano” per vocazione: arrivano dove c’è margine, portano vita e poi vengono spinti fuori. Chelsea non ha bisogno di un altro caffè, ma di luoghi dove l’arte si fa e si condivide.

Il femminismo attraversa la tua opera. Che cosa hai imparato nel tempo, anche rispetto ai pregiudizi?

Quando ho iniziato, firmavo i miei lavori “A. Rush” per aggirare i pregiudizi sulla scultura in acciaio. Poi, dopo circa un anno, ho ripreso il mio nome, rivendicando la presenza di una donna. È stata una scelta politica e personale. Le artiste esistono, invecchiano, cambiano: voglio che questo sia visibile, anche quando non rientra nello standard.

Durante la pandemia hai cucito maschere, lavorato online e persino con gli NFT. Che rapporto c’è tra arte e attualità nel tuo lavoro?

L’arte per me è azione e relazione. Apro conversazioni su giustizia, diritti, fragilità. Sono stata discriminata per le mie origini ebraiche, pur non avendo mai avuto una connessione profonda con quella cultura o religione. In realtà, ciò che ha davvero plasmato la mia vita e la mia ricerca è stato il Buddhismo, che pratico e studio dal 1992 insieme alla meditazione. Anche i miei studi universitari in filosofia della religione mi hanno insegnato a restare in domanda, a coltivare curiosità e apertura. Tutto questo confluisce naturalmente nel mio lavoro.

In un sistema competitivo e digitale, come definisci il “successo”?

Me lo chiedo spesso. Non sono dove immaginavo, ma ho mantenuto una pratica viva, uno studio, curiosità, mostre, scambi veri. Questo per me è successo. Non è un premio, è una continuità. Se guardo a quello, sto bene. Il resto dipende da molte cose che non possiamo controllare.

Quali sono oggi le sfide più grandi, personali e collettive, per chi lavora a New York?

Spazio e tempo. Gli affitti sono fuori scala, i materiali costano, trovare assistenti è difficile. Anche consegnare un’opera tra traffico e folla può diventare complesso. La crisi abitativa tocca tutti. Difendere lo studio significa difendere la possibilità stessa di lavorare con dignità.

Com’era Chelsea negli anni Ottanta e come la vedi ora?

Era ruvida e industriale. Avevo bisogno di uno stabile ignifugo e di un montacarichi per l’acciaio. Col tempo sono arrivate le gallerie, poi High Line e il turismo. Oggi è più affollata e rumorosa, il cielo coperto da edifici alti. È cambiata la vista e anche il modo di stare nel quartiere.

Il tuo studio è anche una comunità. Che cosa rischia di perdersi con la chiusura?

La quotidianità: porte socchiuse, visite improvvisate, scambi tra vicini. Con l’arrivo massiccio di attività tutto si è raffreddato, ma i legami restano. L’edificio in vendita ci ha uniti. È una delle ultime infrastrutture culturali a questa scala a Manhattan. Senza, alla città vengono sottratte le sue possibilità di incontro e di cultura

Un consiglio agli artisti emergenti italiani che faticano a trovare spazio e visibilità?

Tenete un lavoro flessibile che vi protegga tempo e libertà, non inseguite solo la validazione. Studiate le gallerie, costruite relazioni, fate rete con altri artisti. Soprattutto, continuate a lavorare. Se qualcosa non funziona, ripartite. La storia delle vostre carriere la create voi.

Antonino La Vela

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati