Critica giusta o giustizia critica? Oggi servono entrambe

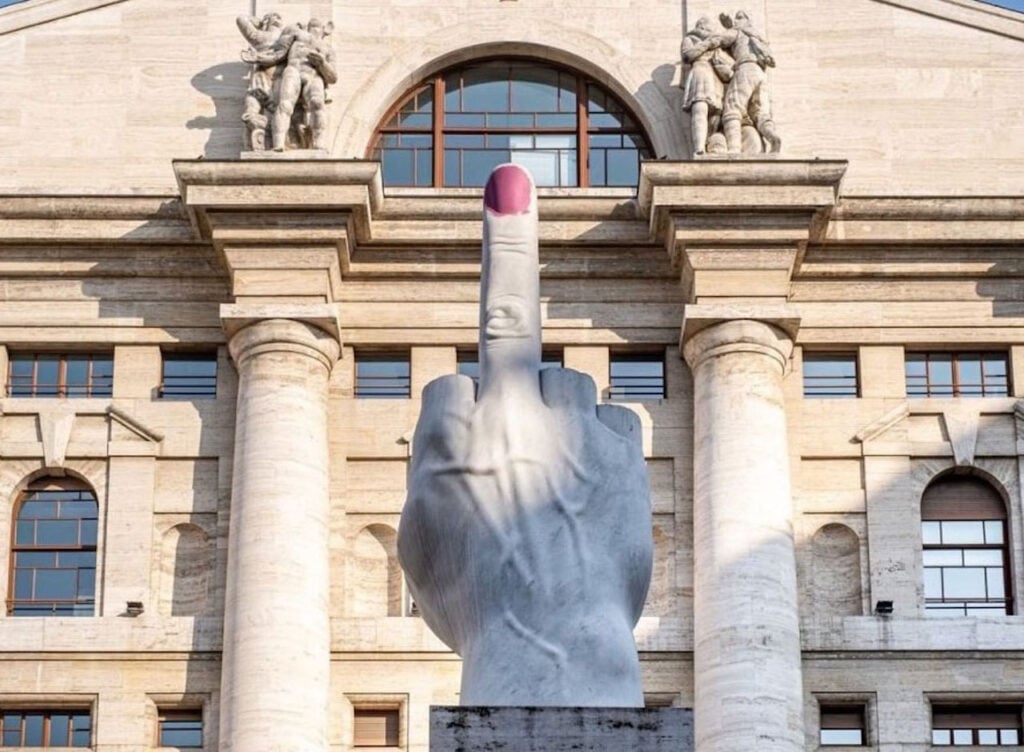

Torna al centro dell’attenzione il famoso “dito medio” di Maurizio Cattelan, la scultura in Piazza Affari a Milano imbrattata dagli attivisti di Ultima Generazione. Alcune riflessioni sul ruolo che ha avuto la critica d’arte all’interno della vicenda (anche giudiziaria)

Sebbene ci fosse da aspettarselo, di nuovo, che il nome di Maurizio Cattelan (Padova, 1960) spuntasse ex ovo, non ci saremmo aspettati invece che un elemento dirimente della nuova polemica giudiziaria sorta sull’imbrattamento avvenuto al suo dito medio in Piazza Affari a Milano (la scultura L.O.V.E.) nel 2023, fosse stata la critica d’arte. A buon diritto forse non se l’aspettavano i lettori del 2025, immemori del caso Sgarbi sull’Ortolano, ma gli storici dell’arte si ricorderanno del processo intentato sui falsi taccuini di Caravaggio a Milano e risoltosi con la sentenza di condanna nel 2017, per non troppo andare indietro in alcune vicende esemplari della Prima guerra mondiale.

La sentenza contro l’imbrattamento di “L.O.V.E.”

Alla sentenza n.2433 del 3 marzo 2025 pronunciata dal Tribunale di Milano sull’azione deturpante rivolta alla statua L.O.V.E di Maurizio Cattelan da parte del gruppo attivista di Ultima Generazione il 15 gennaio 2023, viene registrata nell’atto la seguente motivazione confessata durante il processo: “Richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica in maniera efficace sul problema delle conseguenze della crisi climatica sull’intera popolazione”. Questa la ragione che indusse gli attivisti a versare la vernice gialla lavabile sull’intero basamento dell’opera milanese, che sciolta del suo acronimo, vuol dire proprio “Libertà, Odio, Vendetta, Eternità”. Verrebbe da dire “un nome, una promessa”, almeno per Cattelan e per lo storico dell’arte Tomaso Montanari, che ha preso parte al dibattimento in qualità di consulente tecnico della difesa degli imputati.

Legittima protesta o deturpamento?

Da parte della difesa è stato altresì dichiarato che l’atto apparentemente lesivo dell’immagine dell’opera non è stato originato da una volontà di nuocere alla scultura dell’artista, ma dall’esigenza di “rottura” con la nostra cultura indifferente all’emergenza climatica e ambientale. È stato accertato, infatti che la vernice era stata parzialmente preparata con soluzione acquosa affinché non provocasse danni permanenti all’opera d’arte, così che infine essa è stata ripristinata del suo stato originario con l’impiego di interventi dal costo, dice Montanari, inferiore a 500 euro. All’accusa pubblica di danneggiamento e deturpamento colposo dell’opera d’arte situata proprio davanti Piazza Affari di Milano, la difesa è “critica”, letteralmente, rispondendo che non v’è stato, oltre che alcuna intenzione di alterare l’integrità dell’opera a scopo offensivo, nessun danno soggettivo o lesione indiretta della statua.

Dito di Cattelan e Ultima Generazione: il parere di Montanari

I punti principali della difesa sono due: l’uno è l’area di imbratto che si limita soltanto al basamento che, come ogni piedistallo, è equivalente al ruolo della cornice d’un quadro, non essendo compresa quindi nell’opera artistica dal momento che può “in qualunque momento essere sostituita”; il secondo motivo è invece per Montanari il ruolo stesso “transitivo” della scultura con cui essa stessa è nata ed è stata esposta pubblicamente. Sono opere “che sviluppano pienamente il loro significato solo attraverso un’azione (sensoriale, psicologica e culturale) sugli spettatori”, dice Montanari. La posizione in cui essa si trova, cioè proprio dinanzi la Borsa di Milano, non è casuale per il “dito medio” di Cattelan, dal momento che implicava una reazione pubblica e sociale già nella sua struttura provocatoria e politica (protesta “contro il nostro sistema finanziario-capitalistico”).

Ma aggiunge altro lo storico dell’arte (fonte sempre dal Giornale dell’Arte): “L.O.V.E. non è arredo urbano: è un grido di protesta. Una consolidata tradizione milanese ha accolto e sviluppato questo significato della statua: il 23 febbraio 2013 gli attivisti di Greenpeace coprirono l’opera con un guanto verde per sensibilizzare il sistema della moda sui temi ambientali. E, del resto, nessuno si è indignato quando nel 2019 l’opera è stata coperta parzialmente da una maschera di Salvador Dal nell’ambito del lancio di una nota serie tv, La casa di carta. Una serie che inneggia a una banda di rapinatori: cosa che non ha minimante turbato il Comune di Milano”.

Il basamento fa parte della scultura?

L’opera di Cattelan, è certo un oggetto del diritto privatistico, ma dal fine pubblicamente democratico, cioè ad uso di tutti e come taccuino della libertà intellettuale di tutti i cittadini. È nata quindi quella di Cattelan, come opera per essere imbrattata, modificata nel presente, perché questa la sua migliore funzione di godimento intellettuale. La natura di performance interattiva e politica della statua non ha tuttavia convinto il giudice alla stregua della motivazione “la cornice non è l’opera d’arte” relativa all’area di imbratto solo basamentale, accolta invece come eventuale insussistenza del reato di danneggiamento dell’oggetto artistico. Anche qui è da specificare che la cornice ha spesso funto da parte integrante dell’opera d’arte specialmente nel Trecento e nel Rinascimento, in cui le capsae di legno erano progettate insieme alle tavole d’altare del Perugino o di Raffaello. Ed oggi chiunque dovesse toccare quelle parti che molti di noi riterrebbero accessorie, commetterebbero una operazione di alterazione dello stato dell’opera d’arte. Una precisazione questa che non dovrebbe affatto essere ignorata in una perorazione critica di un’opera d’arte anche contemporanea. Il basamento, dunque, potrebbe essere soggettivamente anche parte integrante dell’opera milanese.

Sulla transitività dell’arte e la giustificazione del vandalismo

C’è però ancora da chiedersi, proprio nella liceità delle argomentazioni difensive addotte da Montanari sulla “transitività” dell’arte contemporanea, in quale misura questa interazione sociale possa rientrare nella integrazione dell’opera d’arte senza creare disagio o molestia pubblica.

Alla tesi di Montanari, che bene si difenderebbe se solo si correggesse in alcune articolazioni di questa proprietà transitiva dell’arte contemporanea, sarebbe da porre la retorica domanda se il vandalismo sociale possa a questo punto essere uno degli effetti responsivi dell’arte e quindi come movimenti estremisti che dall’arte dovrebbero essere tutelati. Anche il Cretto di Burri è stata un’opera magna della provocazione politica e sociale dell’arte contemporanea, ma qualora qualcuno pensasse di interagirci pur nel suo paradigma paratragico “integrandola” con una colata di vernice indelebile, forse quell’opera soffocherebbe della sua originaria intentio mentis, e sarebbe sottratta alla paternità dello stesso autore creatore, divenendo uno dei tanti esiti della barbarie umana quale lo fu il Tempio di Palmira distrutto nel 2015. Ciò di cui abbiamo bisogno oggi è di una giusta critica d’arte per un’idea di giustizia che possa veramente essere critica della complessità della nostra realtà.

Mauro Di Ruvo

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati