Futurismo e Futuristi siciliani

Una mostra che vuole approfondire un capitolo poco esplorato dell’Avanguardia italiana, il Futurismo nato e cresciuto in Sicilia.

Comunicato stampa

Il Centro Espositivo Antiquarium di Centuripe, tra Enna e Catania, aprirà al pubblico, sabato 21 giugno 2025, FUTURISMO e FUTURISTI SICILIANI, a cura di Simona Bartolena, una mostra che intende raccontare un capitolo meno conosciuto dell’Avanguardia marinettiana: la presenza e l’evoluzione del Futurismo in Sicilia.

Spesso sottovalutato, il Futurismo siciliano fu invece un fenomeno di grande vigore, capace di trasformare l’isola in un laboratorio di sperimentazione artistica che formò alcune delle menti più brillanti del Novecento. Artisti come Umberto Boccioni mossero i primi passi in Sicilia, e tra il 1927 e il 1929, protagonisti della scuola palermitana, come Pippo Rizzo, conquistarono notorietà sia a livello nazionale che internazionale. Eppure, nonostante le opportunità offerte altrove, molti di loro scelsero di restare, continuando a nutrire la tradizione artistica locale con una sensibilità profondamente radicata nella cultura isolana.

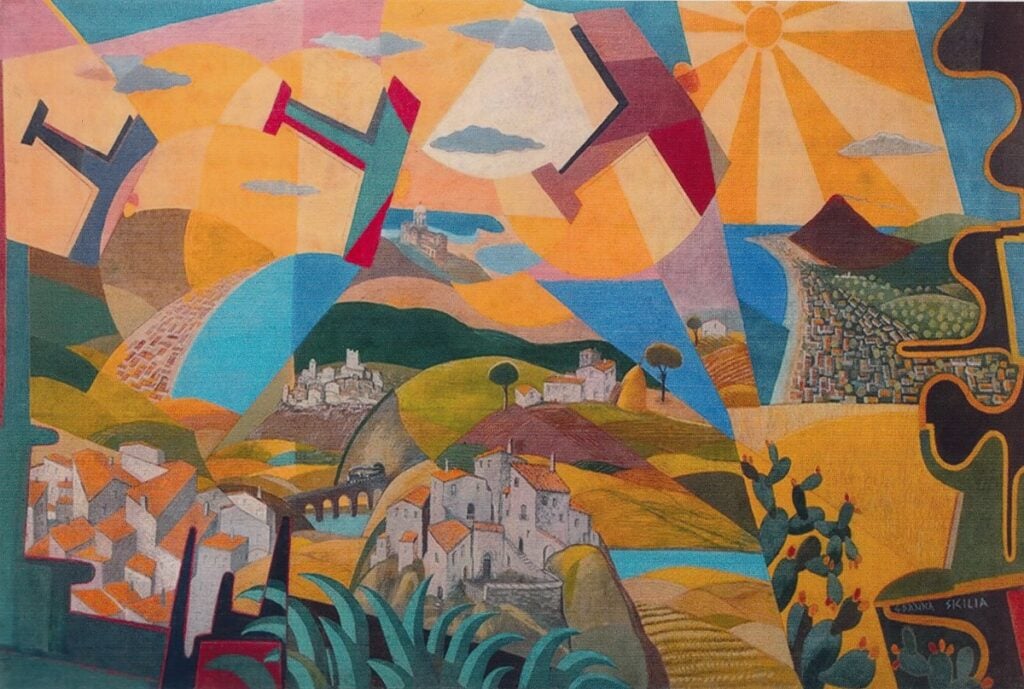

L’esposizione si propone di riscoprire e valorizzare questo patrimonio poco esplorato, oltre a ripercorrere la storia del Futurismo da punti di vista inconsueti. Accanto ai maestri più celebri, come Balla e Boccioni, verranno presentati autori straordinari quali Giulio D’Anna, Pippo Rizzo e Vittorio Corona, insieme a opere di Fortunato Depero realizzate in Sicilia per committenti locali. Un percorso di circa 40 dipinti, provenienti da prestigiose collezioni italiane e raramente visibili al pubblico, restituirà l’atmosfera vibrante del movimento così come la immaginò Filippo Tommaso Marinetti.

Il ruolo del Futurismo, riconosciuto a livello internazionale come uno dei movimenti più influenti delle avanguardie del primo Novecento, ha alimentato negli anni numerose esposizioni e riflessioni critiche. Rumoroso, dinamico, visionario, il Futurismo ha segnato un momento di frattura radicale nella scena culturale italiana, segnando il passaggio verso la contemporaneità. Un modello da emulare, superare o contestare, ma sempre e comunque da tenere in considerazione nel dibattito artistico.

La maggior parte della storiografia si concentra sugli esordi del movimento: dal 1909, con la pubblicazione del Manifesto del Futurismo su “Le Figaro”, fino alla prematura scomparsa di Boccioni nel 1916. Tuttavia, anche i due decenni successivi risultano cruciali per comprendere l’evoluzione del linguaggio futurista. Questo periodo evidenzia la capacità del movimento di adattarsi e rinnovarsi, distinguendosi dal clima del Ritorno all’ordine che permeò il dopoguerra europeo. Negli anni Trenta il Futurismo, pur marginalizzato dall’arte ufficiale, seppe creare una rete culturale articolata e complessa, tra serate, concerti, spettacoli, mostre, manifesti, riviste e saggi. Una vitalità dirompente che gli permise di diffondersi ben oltre i centri elitari, radicandosi anche nelle periferie e nei piccoli borghi.

«Sorprende la sostanziale emarginazione dalla “grande storia dell’arte” cui la critica ha condannato questa seconda fase del Futurismo» osserva la curatrice Simona Bartolena. «A questa esclusione ha contribuito anche il controverso rapporto con il regime fascista, spesso semplificato o frainteso. Proprio nell’ottica di una sua rivalutazione e di una maggior chiarezza di analisi, con questo percorso desideriamo raccontare soprattutto la seconda fase dell’Avanguardia futurista, quella meno nota, riscoprendone, oltre ai grandi protagonisti, anche alcuni esponenti meno celebri, sorprendenti quanto a personalità e originalità di linguaggio».

Il percorso espositivo

La mostra si articola in sezioni tematiche, all’interno delle quali si sviluppano, in un vivace intreccio di riflessioni e piani narrativi, anche altri importanti temi, quali quello del mito della città o quello del rapporto con il regime e con le vicende belliche dei due conflitti mondiali.

Le origini

L'esposizione si apre con le origini del Futurismo, presentando opere di Umberto Boccioni, Luigi Russolo, Giacomo Balla e autori meno noti ma altrettanto straordinari, come Roberto Iras Baldessari. Viene messo in risalto il manifesto fondativo pubblicato su “Le Figaro”, in cui Marinetti proclama la necessità di distruggere il “passatismo” per lasciare finalmente spazio al “nuovo”. La veemenza rivoluzionaria dei futuristi, oltre che dalla sincera volontà di rinnovamento culturale radicale, nasce anche dalle tensioni sociali, politiche ed economiche che sfoceranno nel primo conflitto mondiale. L’arte, come afferma lo stesso Marinetti, riflette la società cui appartiene e deve essere agente attivo del rinnovamento.

Tendenze astratte

Un approfondimento è dedicato alla presenza di ipotesi astrattiste nella produzione italiana, attraverso un confronto con la diffusione dell’astrattismo nel resto d’Europa. Il tema è particolarmente interessante perché poco indagato e spesso trascurato nell’analisi della scena artistica italiana di quegli anni. La presenza di tendenze astratte in Italia verrà testimoniata con opere di Giacomo Balla e di altri futuristi.

Velocità, dinamismo, simultaneità

Scrive Boccioni: «Lo spazio non esiste più. La costruzione dei quadri è stupidamente tradizionale. I pittori ci hanno sempre mostrato cose e persone poste davanti a noi. Noi porremmo lo spettatore al centro del quadro». La sezione analizza il superamento della prospettiva classica attraverso una serie di opere che esaltano dinamismo, simultaneità e compenetrazione dei piani visivi, collocando l’osservatore di fronte a composizione in divenire.

Un universo futurista

Nei primi decenni del XX secolo, l’arte si contamina e si intreccia con altre forme espressive e pratiche quotidiane. Tra il 1909 e il 1916, il movimento pubblica più di cinquanta manifesti che si occupano di vari linguaggi espressivi, testimoniando la volontà di comunicare con un pubblico vasto e di relazionarsi con la società. Il Manifesto della ricostruzione futurista dell’universo, scritto da Balla e Depero nel 1915, proclama la volontà di creare un universo “coloratissimo e luminosissimo”. Questa sezione costituisce il cuore dell’esposizione, documentando la trasversalità del movimento e l’interazione dei futuristi con le arti applicate, la comunicazione pubblicitaria, il design, il teatro, la danza e la musica.

L’Aerofuturismo e il Futurismo Cosmico

Negli anni Trenta, l’Avanguardia futurista evolve in nuove direzioni, trasformandosi in un movimento meno utopistico ma ancora rappresentativo dell’attualità. Da una parte l’Aerofuturismo, ispirato al mito del volo, dall’altra il Futurismo Cosmico, aperto a suggestioni spirituali ed esoteriche. Qui troviamo il vero momento di scoperta della mostra, con opere di artisti quali Crali, Dottori, Fillia, Thayaht, Bruschetti e molti altri, protagonisti di una stagione del futurismo oggi rivalutata e valorizzata dalla critica.

Il Futurismo siciliano

A concludere l’esposizione, una sezione interamente dedicata agli esponenti siciliani del Futurismo, con artisti come Giulio D’Anna, Pippo Rizzo e Vittorio Corona, ancora poco noti al grande pubblico, ma di crescente interesse. Un’occasione per conoscere la loro storia, il loro talento e contribuire alla comprensione degli aspetti del movimento che in Sicilia ebbe un momento di intensa creatività.

FUTURISMO e FUTURISTI SICILIANI sarà aperta dal 21 giugno al 4 novembre 2005. È patrocinata dall’Assessorato ai Beni Culturali e Identità Siciliana e dal Comune di Centuripe