Boccaccio politico per la città di Firenze

Un percorso inedito che restituisce la figura del grande autore del Decameron nella sua dimensione pubblica e civile.

Comunicato stampa

Dal 6 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, il Museo di Palazzo Vecchio ospita la mostra Boccaccio politico per la città di Firenze, un percorso inedito che restituisce la figura del grande autore del Decameron nella sua dimensione pubblica e civile. L’esposizione è promossa dal Comune di Firenze e organizzata da Fondazione MUS.E nell’occasione dei 650 anni dalla morte (1375-2025), vede il patrocinio dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e la collaborazione dell’Archivio di Stato di Firenze ed è curata da Lorenzo Tanzini con il coordinamento scientifico di Carlo Francini e Valentina Zucchi, invitando il visitatore a riscoprire Boccaccio non solo come scrittore e umanista, ma come protagonista della vita politica e amministrativa del Comune di Firenze nel pieno Trecento.

Attraverso documenti, manoscritti e testimonianze iconografiche, è infatti ricostruito infatti il volto politico dello scrittore di Certaldo proponendo gli episodi più significativi della carriera pubblica di Boccaccio tra incarichi diplomatici, missioni ufficiali e ruoli amministrativi ricoperti per la città. L’esposizione, presentata nel palazzo civico fiorentino, permette di seguire gli episodi salienti della carriera del Boccaccio nelle strutture dell’amministrazione fiorentina, toccando con mano come la formazione letteraria avesse nel Medioevo un ruolo chiave nella definizione dei valori civici.

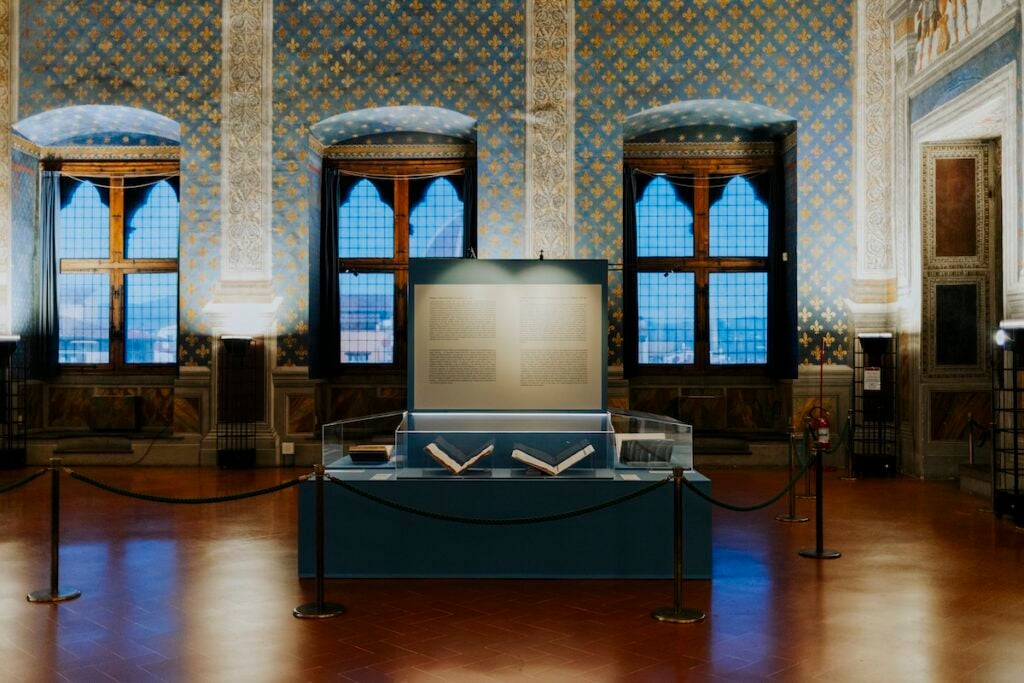

Il progetto trova significativamente la sua sede nella sala dei Gigli, dove un tempo trovava posto un’importante serie di uomini famosi: sul finire del Trecento, infatti, il cancelliere Coluccio Salutati aveva promosso la nascita di un ciclo dipinto teso a ispirare i governanti della città, dove accanto a eroi, condottieri e monarchi figuravano alcuni illuminati poeti toscani, fra cui Dante, Petrarca e appunto Boccaccio. In questo senso, la mostra si pone come un’ideale prosecuzione del progetto presentato nel 2021 intorno alla figura di Dante Alighieri, in occasione del settecentenario della morte, grazie a cui era stato dato un primo risalto all’idea di bene comune e dell’apporto offerto dalle arti, dalle lettere e dalla cultura.

“I riflettori tornano ad accendersi su Giovanni Boccaccio, uno dei più grandi scrittori della nostra storia – ha detto Giovanni Bettarini, assessore alla Cultura del Comune di Firenze -. Attraverso documenti, rari manoscritti miniati e testimonianze iconografiche, questa esposizione ricostruisce il volto “politico” di Boccaccio, mostrando come la sua formazione letteraria abbia avuto un ruolo chiave nella definizione dei valori civici del Medioevo. Siamo orgogliosi di poter offrire ai visitatori l’opportunità di scoprire Boccaccio sotto un’altra luce e di riflettere una volta di più sull’importanza della cultura. L’auspicio è che questa mostra, capace di mostrare un’altra faccia della straordinaria figura del “poeta dell’uomo”, possa ispirare nuove generazioni a valorizzare la nostra storia e le nostre radici”.

“A distanza di 12 anni dalla precedente esperienza, che nel 2013 ci ha visti organizzare, sempre insieme a Lorenzo Tanzini, un percorso dedicato a Giovanni Boccaccio in città in occasione dell’anniversario della nascita dello scrittore e poeta, si torna a parlarne e si sceglie non a caso la Sala dei Gigli di Palazzo Vecchio, cuore, ieri come oggi, della vita politica di Firenze – dice Carlo Francini, coordinatore scientifico della mostra -. Con questa mostra celebriamo non soltanto il grande scrittore e poeta, ma l’uomo di cultura impegnato al servizio della comunità. Attraverso documenti e manoscritti, il pubblico potrà riscoprire il suo ruolo nelle istituzioni fiorentine, alle origini di quella tradizione umanistica che ha visto intellettuali del calibro di Leonardo Bruni e Coluccio Salutati, diventare di fatto cancellieri della Signoria intrecciando cultura e buon governo”.

“Dopo il progetto su Dante nel 2021, per le celebrazioni di Boccaccio torniamo a stringerci intorno a quegli exempla virtutum, quegli esempi di virtù destinati a ispirare i governanti fiorentini all’alba dell’Umanesimo, ponendoci in colloquio ideale con gli uomini illustri dipinti nell’Aula minor del palazzo civico” riflette Valentina Zucchi, coordinatrice scientifica della mostra - “Oltre al sapiente utilizzo delle armi e del potere, il ciclo esaltava infatti l’eccellenza toscana della poesia, capace di nutrire il bene comune, presentando fra i grandi intellettuali anche il nostro Boccaccio: a lui il merito di narrare e vicende degli dei e degli uomini, ma anche di impegnarsi in prima persona per le buone sorti della città. Il nostro grazie allo studioso Lorenzo Tanzini, che ha curato il progetto con attenzione e generosità, e a tutte le prestigiose istituzioni che hanno collaborato allo sviluppo dello stesso con entusiasmo.”

“L’idea della mostra si fonda sui risultati della ricerca italiana e internazionale negli ultimi anni, che ha ampiamente messo in luce la varietà e l’interesse storico delle esperienze pubbliche di Boccaccio” dichiara il curatore Lorenzo Tanzini “La testimonianza dei documenti e dei manoscritti esposti offre un’opportunità di cogliere con grande immediatezza quanto la storia letteraria e quella politica debbano essere intensamente intrecciate, per comprendere l’eccezionale vitalità del Trecento fiorentino”.

Con prestiti dall’Archivio di Stato, dalla Biblioteca Nazionale Centrale e dalla Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze nonché dalla Biblioteca Capitolare di Verona, la mostra dedica ampio spazio alla cultura politica del tempo di Boccaccio, in cui l’impegno civico era considerato parte integrante della cittadinanza: nel Medioevo, infatti, la partecipazione alla vita pubblica rappresentava una responsabilità condivisa e un segno distintivo di appartenenza alla comunità.

Sulla scia dei successi paterni - che per primo aveva ottenuto la cittadinanza fiorentina e quindi la possibilità di accedere alle cariche pubbliche - Boccaccio partecipò attivamente alla politica fiorentina assolvendo a compiti di gestione economica e militare, nonché - forte del suo sapere e della sua esperienza - a importanti incarichi diplomatici presso signori e potenti: basti ricordare le ambascerie presso i papi Innocenzo VI e Urbano V.

In esposizione sono presenti documenti di assoluto rilievo per la costruzione della carriera di Giovanni Boccaccio e della sua immagine per i posteri: figurano infatti, in prestito dall’Archivio di Stato, il documento dei suoi obblighi fiscali in quanto cittadino della parrocchia di Santa Felicita; l’atto di acquisto della città di Prato da parte di Firenze, in cui compare come testimone per il Comune; l’affidamento della missione diplomatica presso i duchi tedeschi. A questo si affiancano rari manoscritti miniati nei quali il poeta è ritratto nell’atto di insegnare a un gruppo di frati o in interlocuzione con l’imperatore, a rappresentare simbolicamente il suo ruolo per la città di Firenze, fino alla raffigurazione autorevole e solenne presente nel Filostrato della Biblioteca Nazionale Centrale (Ms II.II. 38, c.3v), affiancata dallo scritto di Filippo Villani sugli uomini illustri della città, tra cui appunto il Boccaccio.

Un’ulteriore preziosa sezione della mostra trova sede all’Archivio di Stato, dove saranno esposti due preziosi e delicati pezzi: le borse dei quartieri fiorentini, dove al tempo della repubblica venivano poste le cedole dei nominativi di coloro che potevano essere estratti per le cariche pubbliche, e la provvisione con cui il governo fiorentino decise di voler riportare in Duomo le spoglie dei grandi intellettuali cittadini, ovvero il giurista duecentesco Accursio insieme a Dante, Petrarca, il poeta Zanobi da Strada e Giovanni Boccaccio “a perpetua memoria e a illustre fama” della città.

Il primo incarico rilevante del Boccaccio fu quello del 1351 presso la Camera del Comune. Nonostante il carattere essenzialmente tecnico, l’ufficio della Camera aveva un rilievo politico e simbolico assai significativo: era in un certo senso il cuore dell’autorità pubblica di Firenze. Vi si conservavano infatti le risorse contabili ma anche la parte più rilevante dei documenti pubblici, destinati a perpetuare nel tempo la continuità del Comune e le sue legittime attribuzioni patrimoniali o giurisdizionali. Dalla Camera passavano tutte le operazioni per le spese pubbliche, comprese quelle - delicatissime - legate alla guerra e alle missioni diplomatiche.

Ulteriori impegni gli si prospettarono nei mesi successivi dello stesso anno 1351, che furono senza dubbio il periodo migliore: la sua fama di uomo di cultura gli procurò vari incarichi, soprattutto come ambasciatore presso i signori della Romagna, a Milano e presso vari principi tedeschi, tra cui il Duca di Baviera Ludovico. Tra le missioni, le più ambite furono però quelle che lo portarono a ripercorrere le orme dei grandi fiorentini: fu inviato della Compagnia di Orsanmichele per consegnare un omaggio alla figlia di Dante a Ravenna, suor Beatrice, e soprattutto si recò ad incontrare il venerato maestro Francesco Petrarca, al quale consegnò di persona, per conto della Signoria, la richiesta (mai accolta) di tornare a Firenze come docente presso lo Studio cittadino. Anche l’incarico presso la gabella del pane, che Boccaccio svolse nella seconda metà del 1352, rappresentava un ufficio di rilievo nel governo della città. Sfamare la città e assicurare l’approvvigionamento alimentare per un centro che nella sua massima espansione trecentesca superò i centomila abitanti era un’impresa vitale per le autorità pubbliche, anche perché le crisi alimentari potevano costituire una minaccia mortale per la sicurezza e l’ordine pubblico. Il momento in cui egli visse la più fitta serie di incarichi pubblici - cioè i decenni centrali del secolo - fu anche un periodo di speciale e consapevole investimento delle autorità cittadine nel linguaggio della cultura. L’episodio decisivo fu la traduzione in volgare, nel 1355, dei due manoscritti degli Statuti cittadini, con il dichiarato intento di rendere accessibile alla cittadinanza il fondamento del diritto e la base dell’identità collettiva. Si può dire senz’altro che il Decameron e gli Statuti, pressoché contemporanei, facciano parte di una medesima temperie culturale nella quale i valori ‘alti’ della cultura, tanto letteraria quanto giuridica, cercavano forme di espressione adatti al presente.

La sua partecipazione attiva alla vita politica e culturale cittadina vide in età matura, complici i suoi studi sull’opera del sommo poeta e la stesura del Trattatello in Laude di Dante, l’incarico per la lettura e il commento pubblico della Divina Commedia: lezioni che si svolsero fra il 1373 e il 1374 e che concorsero alla costruzione dell’identità culturale cittadina. Gli incarichi pubblici di Giovanni Boccaccio rappresentarono in qualche modo il primo capitolo di una storia che a Firenze avrebbe conosciuto una memorabile fioritura, ovvero il periodo dei grandi cancellieri umanisti, intellettuali impiegati dalla Repubblica fiorentina nella cancelleria, l’ufficio per gli affari esteri: basti pensare a Coluccio Salutati, ideatore del ciclo di uomini illustri nel palazzo civico, a Leonardo Bruni e più tardi a Niccolò Machiavelli. E in accordo con con questo principio - ovvero che la cultura possa ispirare il buon governo e impegnarsi per questo - che la mostra apre allo sguardo del pubblico un ulteriore approfondimento sui meriti di Giovanni Boccaccio.

Per approfondire i temi dell’esposizione sono in programma tre conferenze rivolte al grande pubblico, secondo il seguente calendario: il 9 novembre alle 11 l’incontro Le istituzioni fiorentine al tempo delle missioni di Boccaccio sarà condotto da Lorenzo Tanzini, curatore della mostra e docente all’Università di Cagliari; il 16 novembre alle 11 sarà la volta di Francesco Vossilla (docente della Gonzaga University in Florence) con Tra veltro e veltro: Dante e Boccaccio e l’idea della Cina; il 30 novembre alle 11 sarà presente Elena Filosa (docente della Vanderbilt University, Tennessee) con Boccaccio ufficiale del comune di Firenze; il 14 dicembre, sempre alle 11 ci sarà invece Giovanna Frosini (docente presso l’Università per Stranieri di Siena e presidente dell’Ente nazionale Giovanni Boccaccio) con Per le vie e per le piazze di Firenze: Boccaccio e la città. La partecipazione è gratuita, l’ingresso alla mostra a pagamento, la prenotazione obbligatoria [email protected] 055-0541450.

Ancora, domenica 7 dicembre e domenica 4 gennaio 2026, sono in programma itinerari speciali in città alla scoperta dei luoghi legati alla vita di Giovanni Boccaccio e al suo impegno politico, promossi dall’Ufficio Firenze Patrimonio Mondiale e Rapporti con UNESCO del Comune di Firenze: i percorsi hanno inizio davanti a Palazzo Vecchio e proseguono nel centro storico approfondendo l’identità di alcuni luoghi civili e religiosi della Firenze di metà Trecento. Partecipazione gratuita, prenotazioni a partire dal lunedì precedente [email protected] 055-0541450.