Cosa racconta di noi il modo in cui vediamo le rovine del passato? Intervista all’autrice Susan Stewart

La studiosa americana, autrice di “Un mondo di rovine” spiega come i resti del passato non siano solo segni di perdita, ma ferite che parlano, interrogano i nostri valori e aprono possibilità di rigenerazione

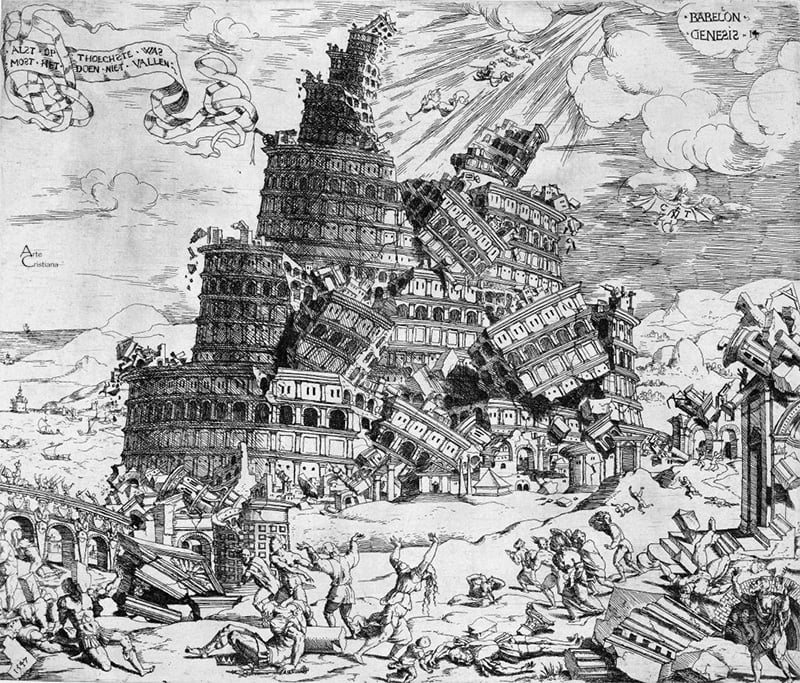

“Ogni rovina è insieme ferita e promessa: conserva il passato e apre uno spiraglio al futuro. Mai silenziosa, parla di ciò che è perduto e di quello che ancora resiste”: così la studiosa americana Susan Stewart, autrice di Un mondo di rovine (Aboca Edizioni, 2025), ci racconta come i resti del passato sappiano custodire memoria, interrogare i nostri valori, trasformare la perdita in possibilità. Dalla caduta di Troia alla “pornografia delle rovine” contemporanea, ci guardano e chiedono di guardare, come ferite che sanguinano e fiori fragili che sanno resistere, a un futuro diverso.

L’intervista all’autrice Susan Stewart

Il paradosso tra la cura per la Terra e la “distruzione creativa” plasma l’arte contemporanea di oggi?

Questo paradosso, che poi è quello centrale dell’Antropocene, modella non solo l’arte contemporanea, ma l’intera esistenza. La logica dell’accumulazione attraverso mezzi distruttivi, che è propria del capitalismo, non può conciliarsi con il mantenimento della vita sul pianeta. Ne deriva una domanda radicale: a cosa serve la vita? Cosa conta davvero? L’arte da sempre prende sul serio queste domande, perché l’artista sceglie costantemente tra ciò che è e ciò che potrebbe essere. L’arte apre spazi per immaginare intenzioni, determinare valori, esercitare cura.

Perché gli esseri umani sono da sempre affascinati dalle rovine?

Non tutti i popoli hanno guardato alle rovine allo stesso modo. Solo in alcune culture – dai Maya alle grandi tradizioni dell’Occidente – esse sono state elevate a oggetti estetici. Io mi concentro sulla tradizione occidentale, mentre altri studiosi, come il sinologo Wu Hung per la Cina, hanno esplorato altre prospettive. In Occidente le rovine hanno suscitato reazioni contrastanti: dal disprezzo alla curiosità compiaciuta, dalla meraviglia alla pietà, fino a diventare persino oggetto di venerazione.

Che relazione si crea col linguaggio?

Il linguaggio, come l’acqua, è indistruttibile: scorre, si rinnova, guarisce. Le rovine mostrano invece la vulnerabilità della materia. Eppure entrambi trattengono e trasmettono significati: le rovine custodiscono tracce visibili della storia, il linguaggio quelle invisibili di miti e valori. Se manipolato da poteri distruttivi, il linguaggio può condurre all’autodistruzione; ma fintanto che resta spazio per la comunicazione, continua a custodire memoria collettiva, proprio come le rovine nel paesaggio.

Le interpretazioni dei monumenti nella storia secondo Susan Stewart

In che modo l’architettura e il corpo umano sono stati messi in relazione nel pensiero rinascimentale?

Alberti paragonava l’edificio a un corpo, composto da ingegno (disegno) e natura (materia). Scamozzi spinse oltre l’analogia, paragonando ossa, nervi e vene agli elementi costruttivi. Le rovine, come corpi logorati, sopravvivono all’uomo e ne diventano simboli inquietanti. Più tardi Riegl aggiunse che i segni del tempo – erosioni, patine, fratture – possiedono un valore estetico e simbolico autonomo: il “valore dell’età”.

E, secondo Riegl, qual’è la differenza tra il valore artistico e il valore storico di un monumento?

Il valore artistico riguarda la concezione originale, mentre il valore storico deriva da come il tempo ha trasformato l’opera, conferendole spessore unico. Nel Rinascimento, le opere iniziarono a essere viste come doppie: da un lato la creazione dell’artista, dall’altro la traccia del tempo. Crepe, scolorimenti e rovine diventano così un linguaggio emozionale, immediato e universale.

Perché Freud ci vede una metafora della psiche?

Secondo lui, nella vita psichica, nulla scompare davvero: ogni traccia è conservata, anche se in forme inconsce. La rovina è l’immagine materiale di questo processo: ciò che sembra distrutto sopravvive come frammento trasformato. Così come le macerie testimoniano una vita passata, la mente custodisce ricordi e traumi che riaffiorano. La rovina diventa così una metafora concreta della memoria e dell’inconscio.

La “pornografia delle rovine”

Cosa s’intende per “pornografia delle rovine”?

Occorre distinguere tra gli spettacoli della distruzione – quelli che vediamo ogni giorno nei notiziari da Gaza, Ucraina o Sudan – e le rovine rappresentate nell’arte e nella letteratura. Queste ultime, pur nate da guerre o disastri, acquisiscono significato attraverso narrazioni e rappresentazioni, diventando luoghi di memoria e pellegrinaggio. L’espressione “pornografia delle rovine” denuncia invece un interesse morboso e voyeuristico per immagini del decadimento, spesso di siti post-industriali, che cancella la sofferenza umana che vi si cela.

Come può una rovina trasformarsi da segno di perdita a fonte di significato?

È inevitabile che lo diventi. La rovina testimonia ciò che una volta viveva e, proprio dalla coscienza della perdita, nasce il significato. Quando una rovina diventa luogo di meditazione e immagine creativa, viene rimodellata e ricreata nella sua singolarità.

Per lei sono più simbolo tragico o elemento di rigenerazione?

Le vedo come entrambe le cose. Se conosciamo la storia di un luogo senza nostalgia né pregiudizi, la tragedia diventa una lezione, un passo avanti nella conoscenza. La rovina ci spinge a immaginare ciò che potrebbe essere diverso, orientandoci verso il futuro.

Nel mondo antropocentrico di oggi, com’è cambiato il ruolo dell’artista in relazione alla natura?

La natura è diventata un “tema”, un motivo estetico usato da molti artisti. Ma forse stiamo iniziando a capire che, oltre a questa strumentalizzazione, possiamo ri-antropomorfizzare noi stessi: riconoscere che siamo parte della natura e che la natura è parte di noi. È questo il nucleo del mio libro più recente, Poetry’s Nature.

In che modo figure come Goethe, Piranesi, Blake e Wordsworth hanno usato le rovine per reinventare la propria arte?

Ognuno lo ha fatto a suo modo. Per Goethe, la rovina era simbolo di decadenza, ma al tempo stesso fonte di ispirazione poetica. Piranesi vi trovò prove materiali delle radici etrusche e spinte a nuove tecniche incisorie. Blake trasformò il processo stesso di rappresentazione delle rovine in un viaggio creativo, vedendo nella caduta nuove possibilità utopiche. Wordsworth tracciò resti druidici e romani, osservò il crollo delle architetture vernacolari e raccontò le sofferenze dei poveri travolti dalla guerra e dall’industrializzazione.

Guardando al di là della dimensione del disastro, cosa potremmo scoprire?

Qualcosa di effimero – al tempo stesso bello e importante, qualcosa, come ebbe a dire Wordsworth, “simile alla vita” – che può guidarci verso la vita. Questa vita terrena di tempo e di processi naturali, il filo d’erba che si apre un varco nella pietra: una lama verde ci mostra la continuità della vita e il nostro legame con essa. Ci ricorda che il fare umano è parte di processi più vasti e duraturi di creazione, che vanno ben oltre noi.

Ginevra Barbetti

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati