A Torino si apre il dibattito sulla fotografia documentaria contemporanea

Il programma del Centro Italiano per la Fotografia di Torino ha messo al centro la fotografia come documento che cresce e si trasforma, sviluppando nuovi metodi per mostrare e interpretare la realtà

Con New Documentary Practices, CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia di Torino ha aperto uno spazio di riflessione sulla fotografia documentaria come pratica di ricerca contemporanea. Curato da Giangavino Pazzola, il programma tenutosi ai primi di dicembre (lo anticipavamo qui) ha riunito l’intervento di Marina Caneve e i workshop condotti da Lorenzo Vitturi e Oliver Chanarin, mettendo a confronto approcci diversi ma convergenti nel ripensare il gesto documentario oggi. Al centro, una domanda comune: come documentare la realtà senza ridurre la complessità dei contesti attraversati, e senza affidarsi a un’idea ingenua di verità fotografica.

Dal gesto documentario alla ricerca situata. Il programma di Camera

La fotografia documentaria nasce dalla necessità di rendere visibile la precarietà, spesso traducendosi in una forma di denuncia fondata sull’idea di un’immagine oggettiva. A partire dagli Anni Novanta, la crisi del concetto di verità mette in discussione questo presupposto. È su questo snodo che si innesta la ricerca curatoriale di Giangavino Pazzola, che propone di ripensare il documentario non come prova, ma come processo. La questione non è più se la fotografia dica il vero, ma come e da quale posizione costruisca senso.

In questo quadro, il documento si sposta dalla denuncia alla ricerca, richiedendo studio, immersione e un coinvolgimento diretto del fotografo con il contesto indagato. Questa impostazione trova riscontro nella pratica di Marina Caneve. In Are They Rocks or Clouds? la precarietà — legata al rischio idrogeologico nelle aree alpine — non è solo il tema del lavoro, ma una condizione dell’immagine stessa. Attraverso fotografie, documenti tecnici e materiali di ricerca, Caneve costruisce un dispositivo visivo che non afferma una lettura univoca, ma mette in relazione dati, percezione e interpretazione, affidando allo spettatore un ruolo attivo.

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

Oggetti, tracce, comunità: il workshop di Lorenzo Vitturi da Camera

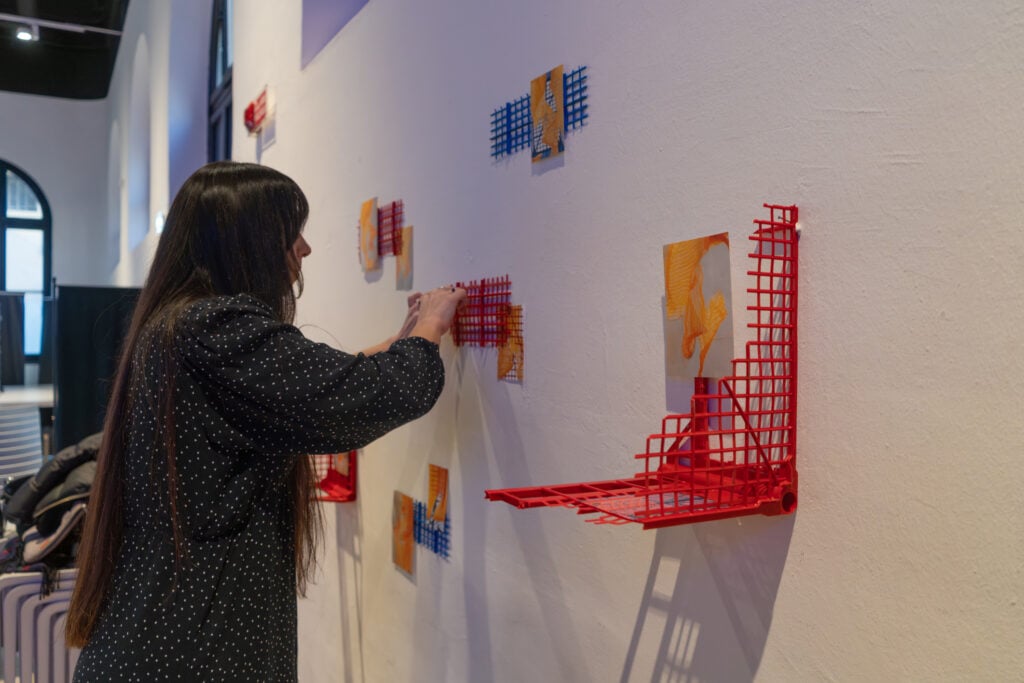

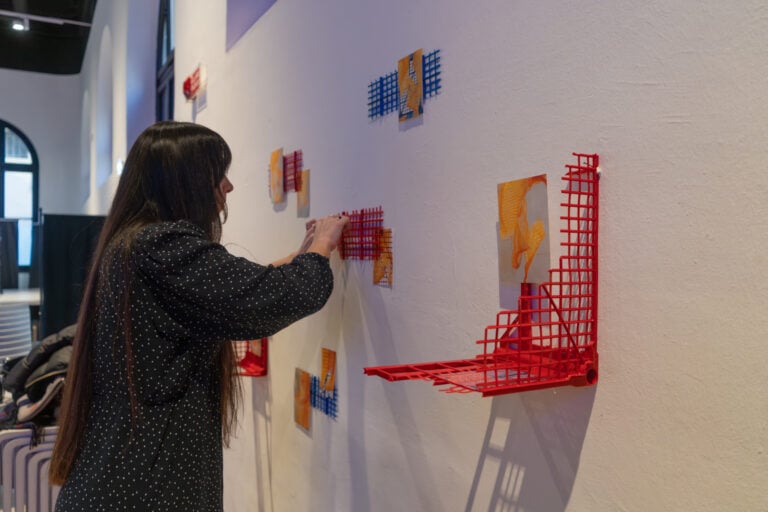

Nel workshop di Lorenzo Vitturi, l’attenzione si è spostata sulla precarietà prodotta dalla gentrificazione e sulla perdita progressiva della personalità dei luoghi. Dalston Anatomy nasce da un’esperienza prolungata nel quartiere londinese di Dalston e dal tentativo di trattenere le tracce del Ridley Road Market prima che venga trasformato oltre ogni riconoscibilità. Il gesto documentario prende forma attraverso la raccolta di oggetti destinati allo scarto, poi manipolati, lasciati deperire e ricomposti in sculture temporanee, fotografate prima e dopo il loro collasso. L’ephemeralità di queste composizioni diventa una metafora visiva dell’instabilità del quartiere. Durante il workshop, i partecipanti hanno lavorato su questo stesso confine tra osservazione e costruzione, intendendo la fotografia non come registrazione di un’identità stabile, ma come strumento per rendere visibile la fragilità strutturale di un contesto in trasformazione.

Instabilità del dispositivo: il workshop di Oliver Chanarin da Camera

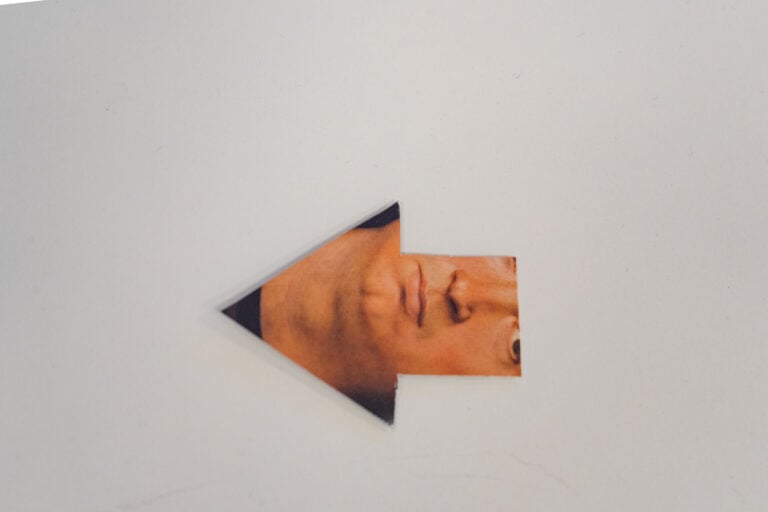

Nel workshop condotto da Oliver Chanarin, la precarietà non riguarda più ciò che viene rappresentato, ma il funzionamento stesso del documento. In A Perfect Sentence, l’artista utilizza un macchinario che sposta automaticamente fotografie stampate e incorniciate, alternando l’atto di appenderle e quello di impilarle. Il movimento meccanico genera combinazioni sempre diverse, producendo relazioni e significati mutevoli. I partecipanti hanno lavorato a un dispositivo ispirato a questa logica: un’immagine dotata di una freccia con sensore di movimento che, attivandosi alla presenza dello spettatore, modifica il rapporto tra testo e immagini. L’automazione non è presentata come soluzione tecnologica, ma come strumento critico per mostrare come il significato fotografico sia sempre instabile, dipendente da contesto e interazione. In questo senso, la fotografia smette di funzionare come prova e diventa un sistema relazionale, in cui la precarietà coincide con la condizione stessa dell’immagine.

“Provando a rimanere alla giusta distanza dalla fascinazione nei confronti del potenziale (o del potere) della tecnologia nel fare immagini oggi, l’esperienza di Marina Caneve, insieme a quelle di Oliver Chanarin e Lorenzo Vitturi hanno mostrato modalità complesse ed estremamente innovative di analizzare la contemporaneità e le innumerevoli dinamiche politiche, sociali e culturali che attraversano il mondo odierno basandosi su fatti, dati, ricerca”, ha commentato il curatore Giangavino Pazzola commenta. “Allo stesso tempo, sono stati degli esempi cruciali di una nuova etica del fare e mostrare il mondo attraverso la fotografia”.

Valeria Radkevych

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati