L’artista che sta sulle soglie dell’infinito. Intervista a Silvio Wolf

Luce, memoria e percezione: in attesa della sua prossima mostra a Milano, Silvio Wolf racconta le sue opere più emblematiche, in un dialogo ai confini del visibile

Silvio Wolf (Milano, 1952) trasforma la luce in linguaggio. Le sue installazioni site-specific fondono fotografia, architettura e memoria collettiva, generando esperienze percettive in cui il passato e il presente coesistono nello stesso istante. I suoi lavori aprono varchi tra il visibile e l’invisibile, tra il mondo e la sua immagine. Quando l’ho incontrato nel suo studio di Milano, la conversazione è durata oltre due ore e mezza. Davanti a me una delle sue opere più emblematiche, Mirror Threshold – Aperture (2009): di fronte a quella superficie specchiante la percezione stessa del tempo sembrava sospesa. Mi sono scoperto parte dell’opera, riflesso nell’apertura, inglobato nel suo spazio ottico. Ero io stesso, come disse Silvio, “un pezzo di Fixed Time-based Art”. In quell’istante ho compreso che il suo lavoro non rappresenta la realtà, ma la attiva. Ogni osservatore diventa co-autore. Tempo e immagine coincidono nel presente.

Intervista a Silvio Wolf

Tre opere mi hanno colpito profondamente nel tuo lavoro. La prima è The Two Doors. Me ne parli?

The Two Doors è una fotografia che ho scattato molto tempo fa, quando ancora non avevo piena consapevolezza di cosa cercassi. Due diverse porte, l’una islamica e l’altra occidentale, poste l’una al cospetto dell’altra, due possibilità, due mondi che si escludono e si rispecchiano. È un’immagine di attesa, di scelta, ma anche di impossibilità. Nel mio lavoro la soglia è sempre un luogo di conoscenza. Non è ciò che si attraversa, ma ciò che ti induce a sostare, a guardare e meditare. È lì che la realtà e l’immaginazione si toccano.

A fine Anni Novanta realizzi Luci Bianche, un’opera complessa e poetica all’interno del Palazzo delle Stelline di Milano.

Sì, Luci Bianche nasce per il Refettorio del Palazzo delle Stelline, un luogo carico di memoria. Lì vivevano le bambine orfane di Milano, chiamate “le Stelline”. Ho lavorato sulle fotografie originali conservate negli archivi del Pio Albergo Trivulzio, trasformandole in un’unica immagine lunga 65 metri che occupava l’intera parete Nord. Sull’altro lato, dieci tavoli ospitavano venti monitor che trasmettevano i volti delle bambine, un flusso ininterrotto di presenze. Nello spazio buio si udivano le loro voci, registrate dal coro delle voci bianche del Teatro alla Scala di Milano, che pronunciavano nomi femminili emergenti dal silenzio dello spazio. Era come se la memoria stessa del luogo tornasse a vivere nella loro luce. Le immagini non rappresentavano, abitavano lo spazio. Luce e architettura, tempo e voce si saldavano in un unico corpo simbolico.

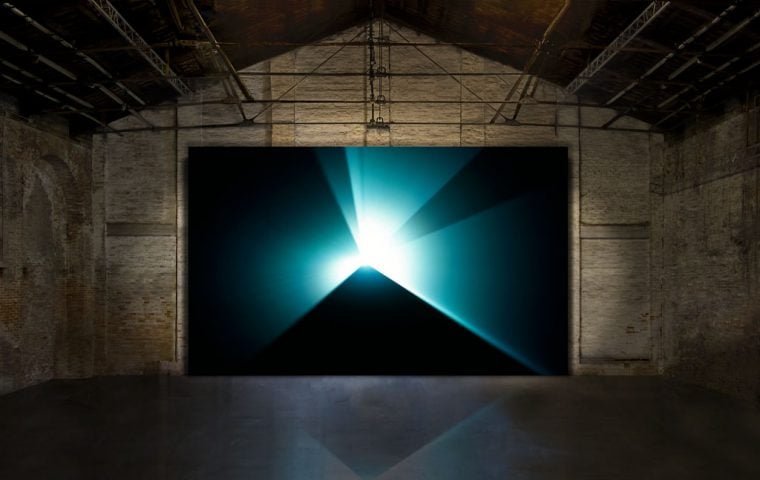

La tua opera Infinite, originariamente concepita per la Biennale di Venezia, sembra riprendere e amplificare questa riflessione. Com’è nata?

Infinite nasce da un gesto semplice e intimo: il lancio di una pietra nell’acqua da parte di mio figlio. Ho fotografato quel momento, l’istante in cui la superficie si spezza e genera cerchi concentrici. Da quell’immagine è nato tutto. Ho poi sviluppato l’opera su un materiale impermeabile, leggermente immerso sotto la superficie nell’acqua, in modo che la luce naturale potesse interagire con la superficie. È un lavoro che respira tra immagine e ambiente, corpo e riflesso. Infinite è un attraversamento sensoriale, un luogo dove il finito si apre all’infinito e l’immagine diventa presenza assoluta. Tuttavia, Infinite non fu poi presentata alla Biennale di Venezia. Il curatore mi disse che lo spazio esterno non era più disponibile e scelsi allora di esporre The Names of Time, all’interno delle Tese delle Vergini. Così Infinite è rimasta, per ora, un’opera teorica, un progetto sospeso ma ancora vivo.

Com’è stata per te l’esperienza alla 53ª Biennale di Venezia?

(sorride) Beh, il mio ricordo più divertente è che un giorno ricevetti una telefonata da una donna che mi diceva che ero stato selezionato per la Biennale. Stavo per riattaccare il telefono, convinto che fosse uno scherzo! Poi, lentamente, ho realizzato che era tutto vero.

La Biennale è stata un’esperienza intensa, anche per la sua complessità logistica e simbolica. Esporre in quel contesto significa confrontarsi con una storia collettiva dell’arte e con la responsabilità di aggiungere una voce propria, un frammento di tempo, in un coro di visioni.

In Mirror Threshold – Aperture il rapporto con lo spettatore diventa ancora più diretto.

Sì, lì l’immagine è ridotta a un frammento, mentre lo spettatore diventa parte dell’opera attraverso la propria riflessione. Il confine tra vedere ed essere visti si annulla. Ogni sguardo riattiva l’opera. È un dialogo tra il visibile e l’invisibile, dove l’immagine non è più un oggetto ma un evento che si rinnova ogni volta.

Quali sono le tre opere che più ami e perché?

Direi The Two Doors, Mirror Threshold – Aperture e Grande Myhrab. The Two Doors perché è l’origine di tutto, la soglia che contiene in potenza l’intero mio percorso. Mirror Threshold – Aperture perché l’opera si compie solo attraverso chi la guarda. È un’esperienza viva, condivisa. E Grande Myhrab perché rappresenta la mia idea di infinito come presenza: una parete che non divide ma unisce, che custodisce e riflette. È una superficie viva, una pelle che respira la luce del mondo.

Quali saranno i tuoi prossimi progetti o direzioni di ricerca?

Il prossimo appuntamento partirà il 24 febbraio, con la mostra La Vita Segreta delle Cose, da Building Terzo Piano a Milano. Ti posso anticipare che esporrò alcuni lavori storici ed altri inediti appositamente realizzati. Le opere esplorano l’enigma dello spazio e il mistero della percezione nel mutare dalla quadri-dimensionalità del reale alla bidimensionalità della visione fotografica, sulla soglia tra il visibile e il non visibile, nello spazio mentale del pensiero che vede e si riconosce in ciò che già è. All’interno della mostra sarà presente anche un’installazione esperienziale visiva e acustica. In fondo, ogni mio lavoro nasce per interrogare lo spazio che ci separa da ciò che vediamo: quel varco sottile dove la luce diventa memoria e la percezione si fa presenza. È lì che continuerò a ricercare.

Antonino La Vela

(Grazie all'affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati