L’eredità del più leggendario curatore di mostre del Dopoguerra in una giornata di studi in Svizzera

Si tiene il 18 ottobre una importante giornata di studi dedicata ad Harald Szeemann nella sua amata Monte Verità ad Ascona. Ad Artribune la raccontano le curatrici Nicoletta Mongini, Direttrice Cultura Fondazione Monte Verità e Gianna A. Mina, già Direttrice Museo Vincenzo Vela, membro del CDF Fondazione Monte Verità

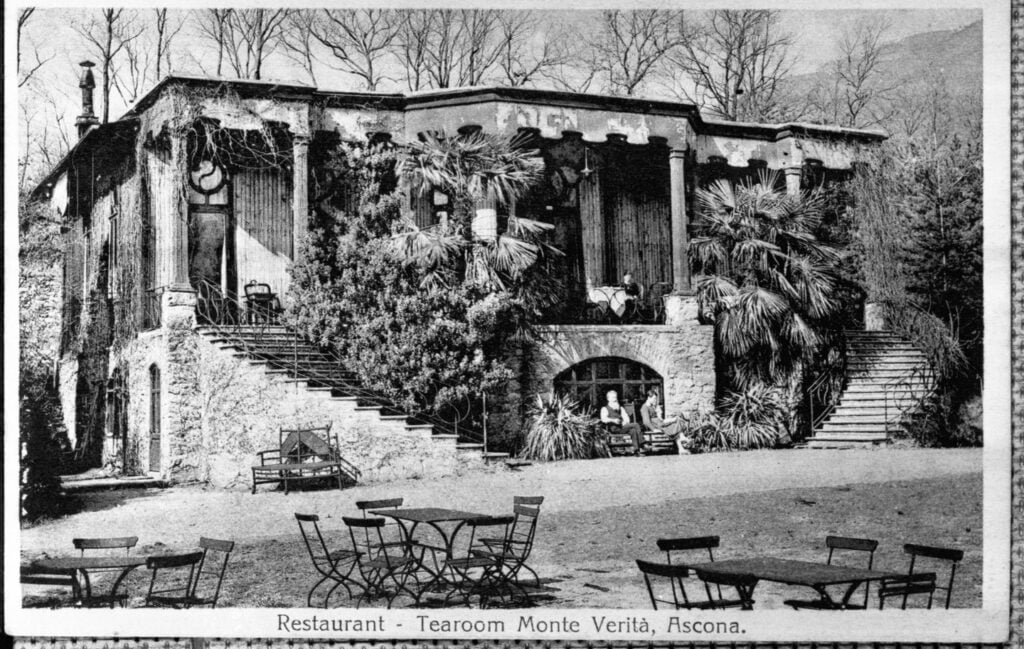

Luoghi dell’utopia è il secondo appuntamento dell’anno che la Fondazione Monte Verità dedica ad Harald Szeemann nel ventennale della sua scomparsa. Il ruolo che il celebre curatore ha avuto per questo luogo è stato determinante per la nostra storia e per ciò che oggi questa collina rappresenta.

Harald Szeemann a Monte Verità secondo la curatrice Nicoletta Mongini

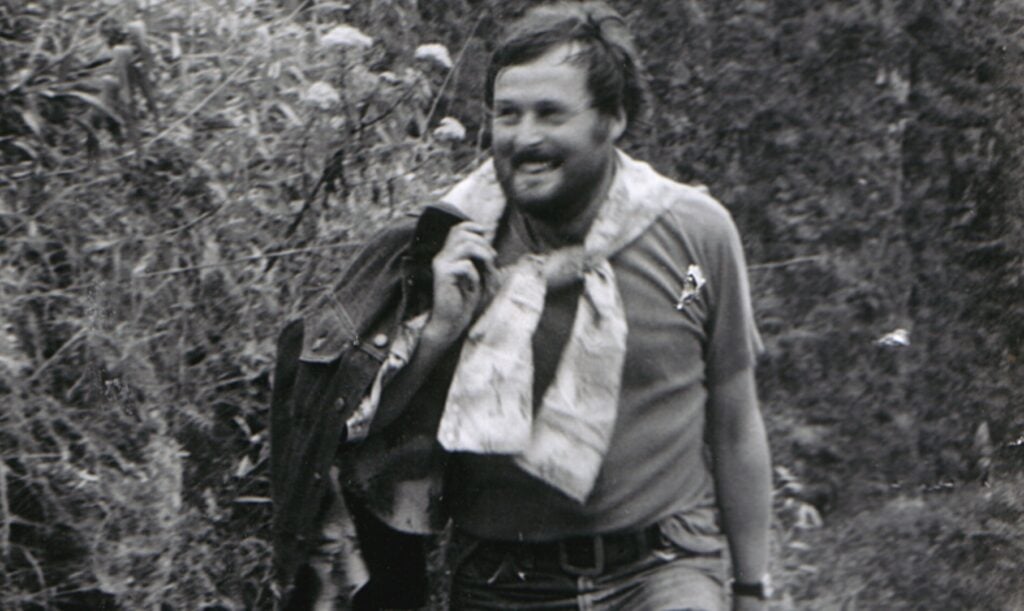

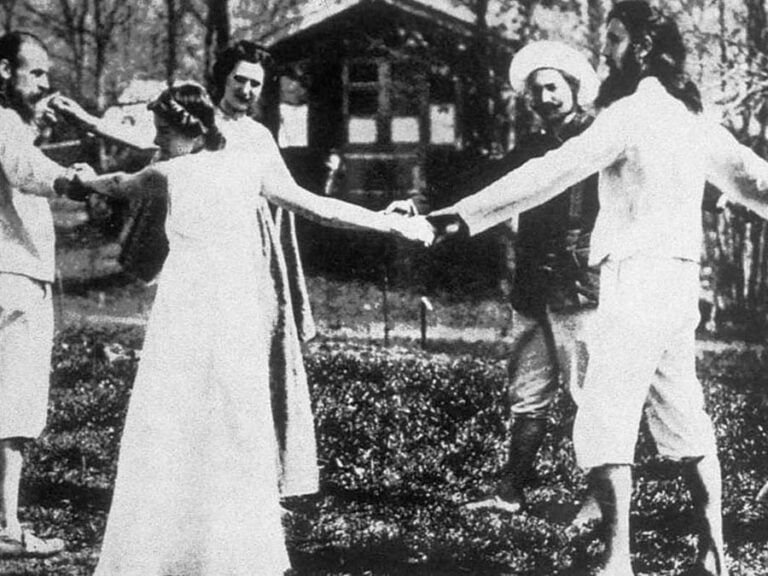

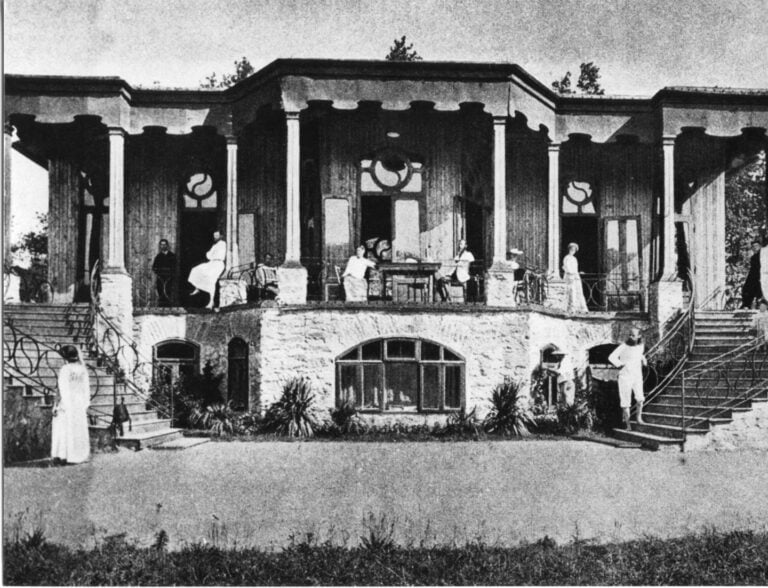

Quando arriva a Monte Verità, nei primi anni ’70, Szeemann sta vivendo un periodo intenso, sia a livello personale sia professionale. Sposa in seconde nozze Ingeborg Lüscher e imbocca la direzione della curatela indipendente. Da tempo ha in mente due progetti, La Mamma e il Sole, che decide di non confinare in un museo. Cosa c’è di più adatto di una montagna sacra come Monte Verità? In questo luogo, in questa storia si intersecano il mito del sud – dunque il sole – e il culto della Grande Madre Terra. Da qui, muovendosi attraverso quattro pilastri narrativi – anarchia, la riforma di vita, la rivoluzione psichica e sessuale e l’arte, lavora per alcuni anni raccogliendo oggetti, testimonianze dirette, lettere, libri, fotografie, arrivando a comporre una narrazione che presenterà nella Mostra Monte Verità. Le Mammelle della Verità nel 1978. La mostra viene inaugurata nel borgo di Ascona, a Monte Verità e alle Isole di Brissago, per poi partire per Zurigo, Vienna, Berlino e Monaco. La fama e la credibilità di Szeemann è massima e Monte Verità viene così portato al centro della scena artistico-culturale internazionale e consegnato letteralmente alla storia dell’arte e della cultura del ‘900.

Harald Szeemann nelle parole di Gianna Mina

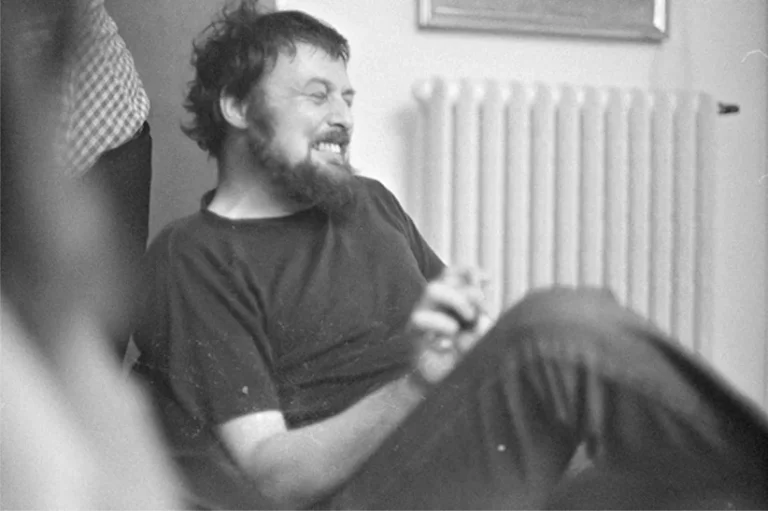

Luoghi dell’utopia partirà da qui, non casualmente, da un ritratto professionale e personale di Harald Szeemann, che intrecciava queste due dimensioni nelle sue mostre e nei suoi progetti e che proprio su questo Monte ha guardato alla sua utopia.

La programmazione del mattino prevede un focus sul mentore della giornata, sul suo metodo, le sue passioni, i suoi progetti, i suoi artisti e i suoi archivi. Verrà proposto un ritratto complesso, con cenni alle sue ossessioni più inedite, così come alla sua professionalità che lo ha visto affiancare al suo più noto ruolo di indipendent curator numerosi progetti curatoriali nell’ambito di importanti istituzioni museali. Alla sua cultura, che spaziando dal teatro all’arte, dalla filosofia all’antropologia, dalla musica alla letteratura ha consacrato un nuovo modo di concepire le mostre, di cui lui diveniva curatore ma anche autore e artista. Al suo lavoro corale, con collaboratori, familiari, artisti e amici che diventavano quella che amava definire la sua tribù, che è la forma che salva e che sostiene la creatività, genera i progetti e alimenta l’arte stessa. Ai suoi cimeli e allo straordinario archivio di fotografie, lettere, libri e cianfrusaglie comuni, che hanno consacrato il nuovo codice delle mostre non più solo di opere d’arte ma di oggetti narranti, storie di uomini, di luoghi e di visioni.

L’arte totale secondo Harald Szeemann

Questi elementi, molteplici sguardi e linguaggi trovano una perfetta espressione nel concetto di arte totale, centrale nel pensiero e nella prassi del curatore svizzero, che con questa definizione rivoluzionò la classica tipologia di mostra – intesa come dispositivo frontale di un tema o di un progetto monografico – trasformandolo in un organismo interdisciplinare e in un’esperienza unitaria, in cui artisti e curatori alla pari costituiscono un gesto creativo vitale e generativo. Progetti comprensivi non solo di opere d’arte, ma anche di idee, storia, misticismo e di altre forme spirituali e di vita alternative. Nella leggendaria mostra Der Hang zum Gesamtkunstwerk del 1983 Szeemann mise infatti in discussione l’esposizione intesa come contenitore di opere o come vetrina focalizzata su uno specifico aspetto o su un nucleo circoscritto di opere, sostituendoli con il retaggio di un paesaggio mentale visionario, non solo proiettato al futuro o aggrappato al presente, ma inclusivo di una lettura storica di fenomeni artistici, filosofici, psicologici e di molto altro ancora. Tutto questo poggiava sulla citata vastissima cultura su cui Szeemann fondava le sue brillanti intuizioni.

1 / 4

1 / 4

2 / 4

2 / 4

3 / 4

3 / 4

4 / 4

4 / 4

La new museology in Inghilterra

Nel medesimo torno di tempo in cui Szeemann formulava e traduceva in progetti il suo inedito proposito, nasceva in Inghilterra un movimento che si interrogava a suo modo sul ruolo dell’istituzione museo nella società contemporanea. Critica nei confronti di un modello di museo e della sua fruizione elitari, la new museology spronò la nascita di istituzioni dalle iniziative socialmente responsabili, frutto del dialogo con le comunità di riferimento, fossero esse relate all’origine delle collezioni sia al contesto geo-culturale del loro raggio di azione. Musei plurali, dunque, partecipativi e relazionali. A partire da questo presupposto si è sviluppato un profilo professionale importante, quello del mediatore culturale di museo (oggigiorno presente in quasi tutte le istituzioni pubbliche), e al contempo un dibattito in seno a ICOM (International Council of Museum) intorno a una nuova definizione di museo, che chiosa con il seguente proposito “… Aperti al pubblico, accessibili e inclusivi, i musei promuovono la diversità e la sostenibilità.

Harald Szeemann, le mostre organismo e i musei

Si potrebbe dunque sintetizzare che con l’affermarsi di queste due tendenze – quella della mostra-organismo in cui il curatore svolge un ruolo generativo al pari dell’artista e crea paesaggi visionari, e quella del museo socialmente responsabile – altri “luoghi dell’utopia” – per rifarci al titolo del convegno – si sono attivati, moltiplicati a livello regionale o espansi a livello globale: esposizioni internazionali d’arte e iniziative di organismi privati attivi in grande scala, affiancate da personalità curatoriali di caratura internazionale, ma anche strutture più “libere”, sovente di natura associativa, sovente puntuali e temporanee, promosse da collettivi. Mentre le istituzioni più classiche hanno fatto tesoro di queste esperienze e del loro successo presso il pubblico, sempre più interessato a un coinvolgimento emotivo ed esperienziale e ad approcci plurali alle tematiche in agenda.

Ad alcune di queste esperienze sono dedicati gli interventi del pomeriggio, ove verrà allargato il concetto di “luogo” anche alla prassi della narrazione artistica letteraria e della scrittura critica, oltre che al mondo della moda, il cui sistema ha a sua volta subito notevoli cambiamenti nella prassi concettuale e di mediazione.

Nicoletta Mongini e Gianna Mina

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati