La gallerista Raffaella Cortese racconta 30 anni di collaborazione con l’artista Roni Horn

Dal 16 maggio al 19 settembre 2025, la Galleria Raffaella Cortese presenta una nuova mostra personale di Roni Horn, interamente dedicata a disegni e opere su carta. In occasione della mostra, un’intervista ripercorre trent’anni di collaborazione tra artista e gallerista

Allestita nei tre spazi della galleria, la mostra di Roni Horn (New York, 1955) alla galleria Raffaella Cortese di Milano riunisce disegni e opere su carta provenienti da quattro serie realizzate tra il 2016 e il 2023, molte delle quali mai esposte prima in Italia.

Il disegno secondo Roni Horn

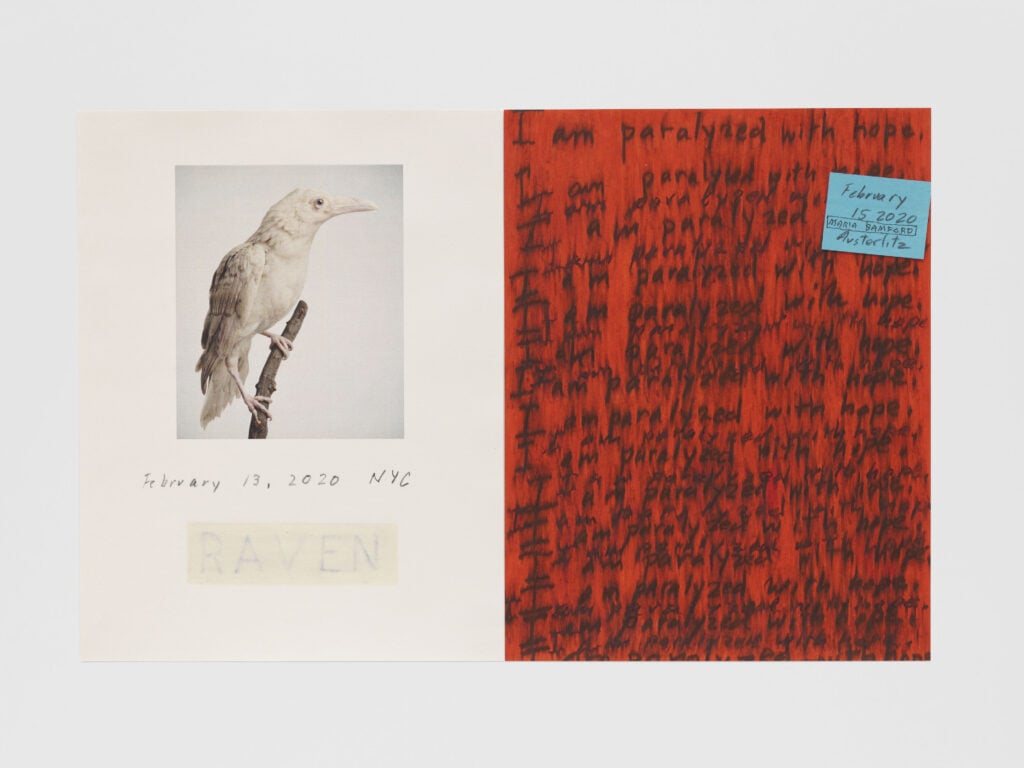

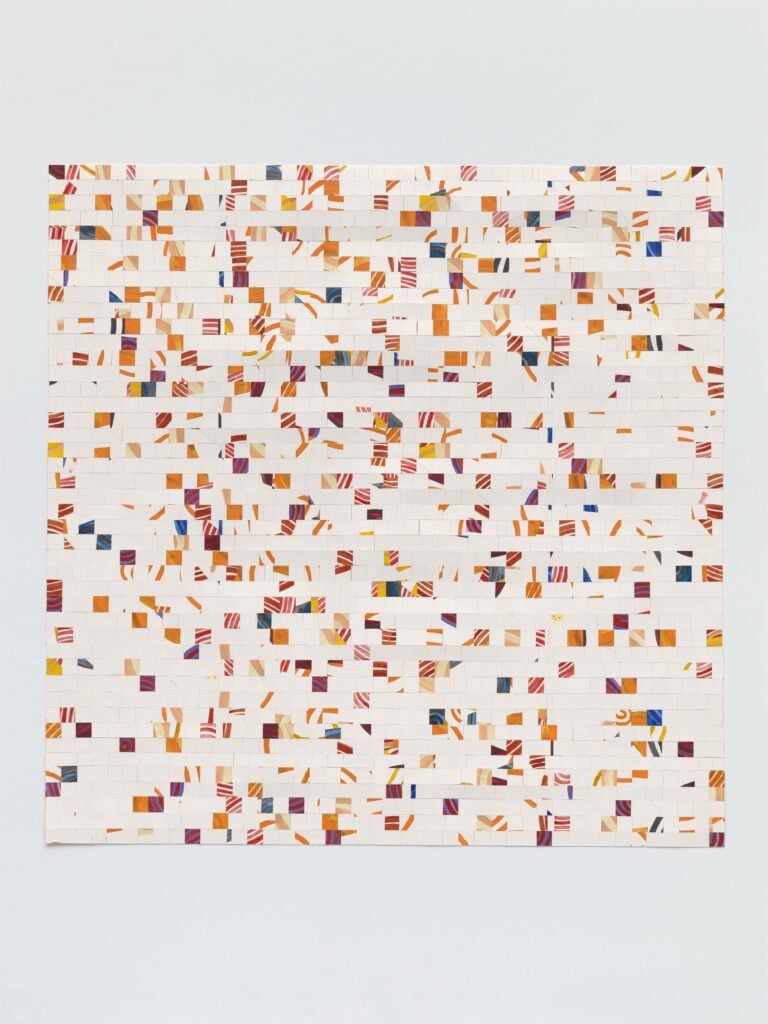

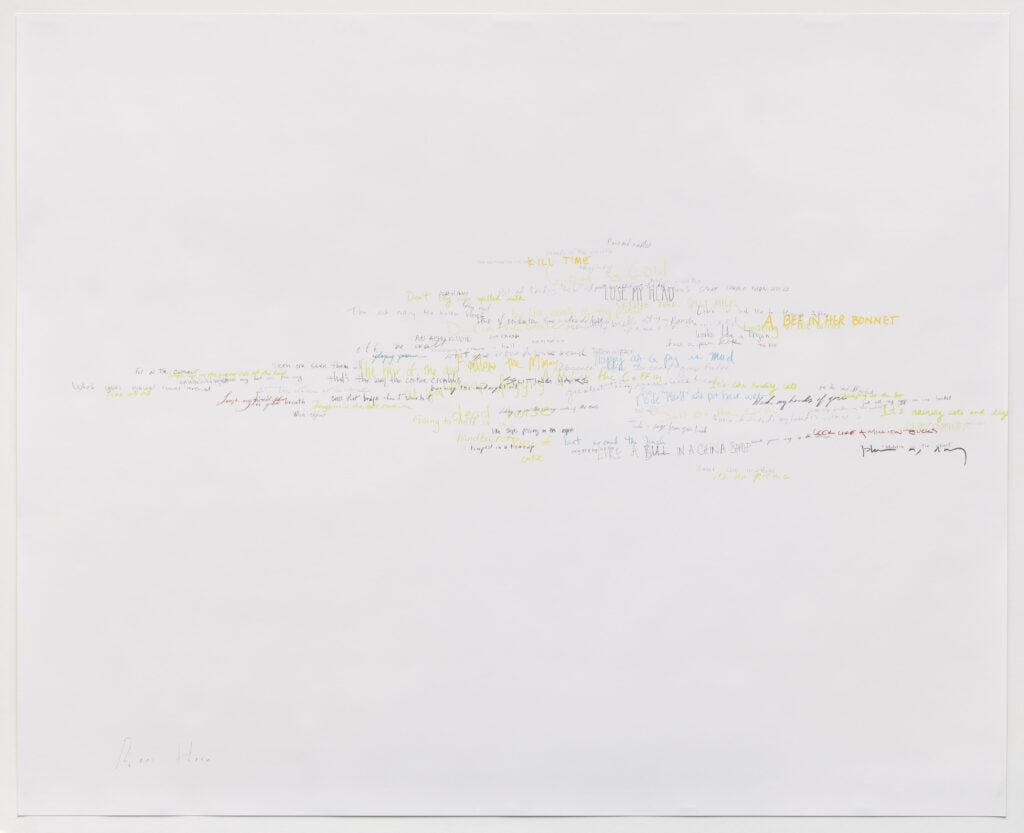

Che il disegno, da lei considerato un’attività “primaria”, attraversi tutta la sua ricerca non è un dettaglio formale, ma il nucleo vivo di un lavoro che prende forma attraverso costruzioni, smontaggi, riscritture del linguaggio, delle immagini, dell’identità stessa. Dalle spirali tagliate e riassemblate di Slarips ai giochi di coppia e variazione mnemonica di Frick and Fracks, fino alle sovrapposizioni idiomatiche di Wits’ End Mash, dove il significato si dissolve in forma visiva. Nei lavori più recenti della serie An Elusive Red Figure…, la scrittura affiora come traccia di pensieri esistenziali, concepiti in isolamento durante il periodo del Covid-19. Horn abita quella che lei stessa definisce una “solitudine verticale”: una condizione di radicale concentrazione, quasi ascetica, che dà luogo a un’opera intensa, coerente e imprevedibile. Nei suoi disegni – da minimi gesti a costruzioni complesse – si manifesta una visione che interroga il tempo, la percezione e l’interiorità, con una lucidità che non rinuncia mai alla poesia. “Roni è inesauribile”, dice Raffaella Cortese, ripercorrendo con la memoria una relazione lunga quasi trent’anni, fatta di ascolto, rigore e fedeltà alla complessità. La mostra che le dedica oggi è anche un’occasione per tornare a interrogare il proprio percorso, senza autocelebrazione, ma con lucidità. Ci siamo incontrati ad Albisola, a due passi dal mare, mentre presentava Mattoncino, una mostra essenziale e intensa di Liliana Moro, allestita nel suo spazio di appena 12 metri quadrati. Una mostra, forse, anche volutamente provocatoria. In questa occasione la abbiamo intervistata.

Intervista a Raffaella Cortese

La tua collaborazione con Roni Horn risale al 1997: come è cominciata e quali sono stati i momenti più significativi di questo lungo percorso condiviso?

Il primo incontro con Roni è stato indimenticabile. La raggiunsi nel suo studio a New York 29 anni fa. All’epoca non esisteva Google e le informazioni erano più difficili da reperire, quindi mi preparai a lungo. Quando arrivai nel suo studio, provai un’emozione straordinaria: avevo il cuore in gola. Eppure, nonostante la timidezza iniziale, trovammo subito dei punti in comune in passioni condivise: la poesia, in particolare quella universale di Emily Dickinson (ai tempi meno celebrata di oggi), la letteratura, l’amore per l’acqua, la preoccupazione per gli oceani ci hanno portate a trovare una sintonia intellettuale immediata. Portai con me a Milano dallo studio la scultura Key and Cue: an hour is a sea, che rappresenta questo incontro, fatto di tempo e orizzonte, di mare e profondità.

In che modo, osservandola da vicino per quasi trent’anni, hai visto evolvere la sua ricerca?

Da lei ho imparato la capacità di sintesi, l’importanza dei dettagli, come nei suoi disegni e mi ha ispirato a una ricerca dell’identità. Per anni ci siamo scritte poche righe, ma dense di significato e, talvolta, di ironia. Roni lavora incessantemente sull’identità, prima di tutto sulla propria – esplorando il doppio, il maschile e il femminile che è noi, fino ad arrivare a molteplici identità, come nei personaggi pirandelliani di Uno, Nessuno e Centomila. Penso, ad esempio, alla serie fotografica che ritrae Isabelle Huppert, attrice di talento la cui identità fluttua da ruolo a ruolo, oppure alla serie dei Clown, e infine alla serie Birds sugli uccelli imbalsamati islandesi. Questi ritratti riflettono inoltre sulla mutevolezza, altro tratto centrale nella sua poetica, e si ricollegano alla serie di autoritratti nelle diverse fasi della sua stessa vita.

E questa mostra? Cosa rappresenta per te, oggi, esporre ancora una volta il lavoro di Roni Horn?

Questa mostra significa crescere ancora insieme a lei, e mi aggiro oggi negli spazi della galleria con una gioia interiore che mi energizza. Roni è una grande conoscitrice di letteratura, scienza e cultura popolare, dalla quale trae frasi illuminanti, di arguta ironia — altra sua qualità. Una che amo particolarmente è: “I am paralyzed, with hope”, citando Maria Bamford, attrice e comica americana. Questa frase è emblematica di questo momento storico, in cui viviamo una sorta di paralisi, ma anche una necessità di speranza. Mi ricorda il concetto di “radical hope” di Jonathan Lear, di fronte a sfide significative e a una “devastazione culturale”: non è semplice ottimismo ma una mentalità radicalmente trasformativa, che richiede apertura ed eccellenza immaginativa.

Guardando ai trent’anni della galleria: quali sono state le sfide più difficili?

Gli inizi sono stati particolarmente difficili: ho aperto a Milano, che non era la mia città, in un appartamento — come hanno fatto peraltro alcuni galleristi agli esordi. Ricordo che molti consideravano la galleria “periferica”, mentre in realtà era solo in una parallela della strada dove siamo ancora oggi, che nel tempo è diventata centrale pur mantenendo la dimensione di quartiere. Una delle sfide più grandi è stata quella di trovare artisti di alta qualità, attraverso approfondimenti, ricerca e incontri in studio. Ho temuto la polarizzazione delle multinazionali e le alterazioni conseguenti: fortunatamente, ho trovato una modalità di convivenza, forte del rapporto stretto con chi ha ancora a cuore una dimensione più autoriale del nostro lavoro. In trent’anni ci sono state molte gioie e altrettanti dolori, ansie e difficoltà, soddisfazioni e delusioni. Aggiungo alle sfide di oggi la formazione di giovani collezionisti, perché apprezzino quel coefficiente unico dell’arte e possano districarsi in un volume altissimo di immagini, informazioni e proposte.

C’è una linea di pensiero, di voci, di figure — non solo artistiche — che senti di portare con te nel tempo, anche nel modo di intendere il lavoro di gallerista?

Ho avuto molte fonti di ispirazione. Ricordo gli esordi e l’intensa esperienza sul futurismo alla Galleria Fonte d’Abisso e le letture sui primi galleristi come Daniel-Heinrich Kahnweiler, anche editore e scrittore. La sua amicizia con l’imprenditore e collezionista Hermann Rupf rimane oggi tramite loro corrispondenza come una storia umana e culturale di riferimento e di ispirazione. Mi accompagnano le poetesse del Novecento: Antonia Pozzi, Amelia Rosselli, Patrizia Cavalli, Patrizia Valduga, Alda Merini, Joyce Lussu, il cui amore condivido con molte artiste della galleria, e molte altre. Donne spesso incomprese, con vite intensamente drammatiche, spesso concluse tragicamente, che hanno lasciato opere straordinarie.

Ami anche la poesia contemporanea?

Certo, seguo con interesse la scena poetica contemporanea italiana, che è molto viva. Mi stupisco, ad ogni modo, di come questo linguaggio sintetico sia ancora poco conosciuto e non abbia successo nel nostro mondo basato sulla comunicazione. Leggere oggi Carla Lonzi ha per me un significato profondo, soprattutto nel suo Taci, anzi parla, dove completa la sua concezione del ruolo dell’artista. La lettura, e la rilettura, resta per me una fonte preziosa di ispirazione. E la poesia ad occupare un posto centrale nel mio immaginario — mi dà forza, respiro, profondità.

E la critica?

Vorrei ricordare anche Lea Vergine. Mi piacerebbe che le istituzioni milanesi le dedicassero un omaggio adeguato: è stata una critica e curatrice di grande intelligenza e rigore, capace di offrire sguardi lucidissimi. Realizzò una mostra storica “L’altra metà dell’avanguardia 1910-1940” sulle figure femminili nell’arte a Palazzo Reale a Milano nel 1980, pietra miliare della storia dell’arte e sulle questioni di genere. Curò inoltre la prima retrospettiva di Carol Rama, e proseguì con la ricerca sulla body art. Il silenzio che oggi la circonda mi rattrista molto e non rende giustizia alla sua statura. Gli artisti, infine, mi hanno donato molto anche attraverso momenti di incomprensione, sofferenza e confronti animati. Sono però rimasti, intellettualmente, emotivamente, e anche nei momenti più dolorosi sono stati una cura. In trent’anni, l’arte è stata una parte costante e vitale della mia esistenza.

Cosa significa, davvero, essere una gallerista oggi?

Significa affrontare una complessità crescente. È una professione che richiede una forte cultura d’impresa, ma anche una sensibilità artistica. Oggi siamo immersi in rituali burocratici che rischiano di sopprimere la creatività, mentre tutto intorno a noi cambia rapidamente: l’intelligenza artificiale, i conflitti geopolitici, i cambiamenti climatici, i nuovi linguaggi, le contaminazioni eccessive. È un mestiere che unisce visione e capacità gestionale, piedi ben piantati a terra ma anche una grande propensione a volare. Questa dualità è ciò che rende il nostro ruolo così affascinante e complesso, insieme alla responsabilità ed ecletticità del fare cultura.

In una sola frase?

Poetica – pragmatica.

E che cosa ha significato, per te, essere una gallerista donna in un sistema che all’epoca era ancora più maschile di oggi?

Non mi sono mai sentita troppo penalizzata. Ho avuto la fortuna di iniziare in un momento in cui Emi Fontana, con il suo progetto orientato al femminile, aveva già aperto un varco. Tuttavia, essere una donna gallerista significa assumersi molte responsabilità, vivere intensamente il proprio ruolo, e accettarne una certa “bipolarità”.

Bipolarità?

Siamo imprenditrici culturali, con tutto ciò che comporta a livello organizzativo, economico e relazionale, ma allo stesso tempo condividiamo con gli artisti una visione creativa e una sensibilità. Viviamo in una tensione costante tra razionalità e sentimento, lucidità e follia. È un equilibrio complesso, che si alimenta della velocità e dei cambiamenti del mondo contemporaneo.

Cosa ti fa ancora battere il cuore?

L’arte, tutta, sia quella antica che quella contemporanea. L’arte mi coccola, mi emoziona, mi accompagna, mi dà forza, pur dandomi una marea di preoccupazioni e ansie. L’incontro con nuovi artisti è sempre un momento vibrante, così come lo è vivere i rapporti con quelli che seguo da tempo. Mi fanno battere il cuore la cura costante nelle mostre che facciamo e quelle acquisizioni spontanee, ma frutto di una consapevolezza.

Chi è oggi Raffaella Cortese?

Sono una donna matura, con le mie rughe, i miei sorrisi, le mie perplessità, oggi ancora più consapevole di quanto sia delicato il mio lavoro. Continuo, nonostante tutto, a credere nell’uomo e a cercare di capire le sue trasformazioni in un’epoca digitale e violenta come la nostra. Ai tempi dell’Accademia di Belle Arti dipingevo quadri che intitolavo Tensione n.1, n.2… – e forse non ho mai smesso di vivere in questo modo. La sento sempre dentro, quella tensione, positiva e negativa. È un movimento costante che mi tiene viva e che mi porta, ogni giorno, a fare questo lavoro. “Per dir la verità, non son contenta”, scriveva Amelia Rosselli, citata da Monica Bonvicini – per me la scontentezza è un motore d’azione e uno stato d’animo generativo.

Gabriele Cordì

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati