Archiviare l’invisibile. La figlia del grande artista Vincenzo Agnetti racconta la sua eredità

Germana Agnetti ripercorre il pensiero e il lavoro del padre Vincenzo, incentrato su memoria, linguaggio e identità. L’Archivio preserva e trasmette il suo lascito tra rigore scientifico e responsabilità affettiva, temi al centro di un grande progetto in corso a Firenze

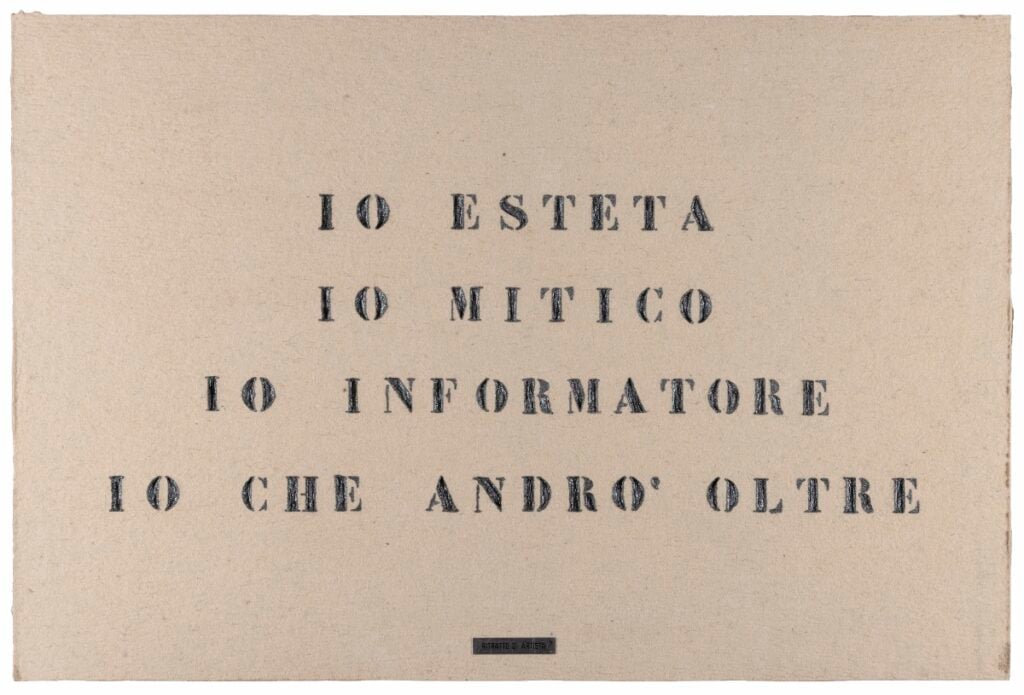

Quando mi vidi non c’ero è l’autoritratto con cui Vincenzo Agnetti (Milano, 1926 – 1981) riassume la sua identità artistica e umana. Come racconta la figlia Germana Agnetti, l’opera esprime il rapporto paradossale che intratteniamo con noi stessi – ci vediamo, possiamo cogliere l’attimo fuggente come in un rapido sguardo allo specchio, ma poi siamo già qualcos’altro – fino a configurarsi, in qualche modo, come un archetipo del fluire della coscienza. Ben lontana dall’essere una biografia tradizionale, rappresenta un accesso al suo pensiero attraverso i “rammentatori” – scritti, frasi e opere – legati alla sua idea di “aver dimenticato a memoria”, cioè di aver trasformato la memoria in consapevolezza.

Il progetto dedicato a Vincenzo Agnetti a Firenze

Quest’eredità è al centro del progetto fiorentino Vincenzo Agnetti. Lavorare insieme è atto politico, promosso da Forma Edizioni con Rifugio Digitale, il Teatro Nazionale di Firenze, l’Archivio Vincenzo Agnetti e l’Associazione Paolo Scheggi, e curato da Bruno Corà. Il progetto – visibile fino al 4 marzo – comprende un libro, una mostra, un’esperienza in realtà virtuale e un incontro pubblico, e pone al centro la collaborazione come strumento per rileggere e condividere il lavoro dell’artista. Nato a Milano nel 1926 e formatosi all’Accademia di Brera, Agnetti sviluppa una ricerca che unisce arte e scrittura, passando dalla pittura a una riflessione sul linguaggio e sul significato. Dopo l’incontro con Manzoni e Castellani, il soggiorno in Argentina e il ritorno in Italia nel 1967 segnano una fase importante, con opere come Principia, Obsoleto e La macchina drogata, dedicate al tema della comunicazione e dei suoi limiti. Negli anni successivi lavora tra Milano e New York, approfondendo temi come il tempo, la memoria e il linguaggio, fino alle opere più poetiche di Surplace e delle Photo-Graffi. Oggi l’Archivio Agnetti è diretto da Germana Agnetti, che lavora per conservare e trasmettere la sua opera, mantenendola viva e accessibile nel presente.

Intervista a Germana Agnetti

Che valore ha oggi Quando mi vidi non c’ero per raccontare suo padre e la sua biografia così fuori dagli schemi?

È il suo autoritratto. Ci suggerisce, ci fa intuire il rapporto paradossale che intratteniamo con noi stessi: ci vediamo, possiamo cogliere l’attimo fuggente, come in un rapido sguardo allo specchio, ma siamo già qualcos’altro. Insomma, in un certo senso, l’autoritratto di Vincenzo Agnetti rappresenta l’archetipo del fluire della coscienza. Quando mi vidi non c’ero è anche il titolo di una biografia di mio padre che scrissi anni fa. Mi pareva che quel titolo permettesse al lettore di entrare nello spirito dell’artista. È una biografia che accompagna il suo percorso artistico: dice forse poco degli aspetti biografici in senso stretto, ma tiene conto della sua affermazione: “tutto quello che ho pensato, detto, fatto, l’ho dimenticato a memoria. È questo il primo documento autentico”. Da qui l’idea di raccontare la sua vita attraverso i “rammentatori” che l’hanno accompagnato: i suoi scritti, le sue frasi, le sue opere. Forse, se dovessi scriverla adesso, la scriverei in un altro modo, non lo so.

Cosa intende quando dice che “la cultura è l’apprendimento del dimenticare”?

La cultura per Agnetti è tale quando l’abbiamo assimilata, quando è diventata parte di noi e non abbiamo più bisogno di ricordarla e quindi possiamo “dimenticarla a memoria”. Vale forse la pena ricordare un passo di quanto ha scritto a proposito del Libro dimenticato a memoria, una delle sue opere più iconiche: “La cultura è l’apprendimento del dimenticare. Esattamente come quando si mangia. Manipolato più o meno bene, il cibo ci dà il suo sapore, ma presto dimentichiamo il sapore in favore dell’energia ingerita; in un certo senso dimentichiamo a memoria i sapori, le intossicazioni e i piaceri del mangiare per portare avanti con più libertà le nostre gambe, le nostre braccia, la nostra testa”.

Come si archivia e si trasmette la dimensione performativa e situazionale delle opere?

A proposito del processo che conduce all’archiviazione, mio padre scriveva: “Lo strappo mentale è quello “alla regola”. È quello strappo che si effettua sulle cose e sugli eventi quando si archiviano. Ogni cosa descritta o raffigurata è uno strappo dalla realtà”. Abbiamo vari strumenti per raccogliere in un archivio la dimensione performativa e situazionale delle opere: video, registrazioni, fotografie, trascrizioni eccetera. Sono strappi “alla regola”, direbbe mio padre: è tutto quello che possiamo fare. Ma vorrei citare anche una molteplice forma di archiviazione della dimensione performativa che naturalmente può realizzare solo un artista. Nel 1979, a New York, Agnetti fece fotografare la sua performance La lettera perduta, trasformandola in opera, un “rammentatore”, come lui chiamava i suoi lavori. Sempre in quell’anno, alla Biennale di Venezia, presentò una versione live di La lettera perduta in forma di lecture performance, che fu archiviata come video. Infine, scelse tra le fotografie della sua performance quattro scatti, quattro momenti che diventarono i titoli di quattro grandi sculture in ferro che riproducevano quei momenti. Diventarono quattro opere e diedero luogo a una mostra: Quattro titoli Surplace. Un altro modo di archiviare.

Quali sono oggi le sue principali responsabilità e le maggiori difficoltà nel lavoro dell’Archivio?

Il lavoro dell’Archivio è molto complesso perché è necessario mantenere mani e piedi ben ancorati nel passato, ma con lo sguardo rivolto al futuro. Si tratta di essere molto rigorosi e metodici nel raccogliere, datare e contestualizzare opere, scritti, fatti e indicatori che aiutino a ricostruire in modo puntuale il percorso dell’artista e a valutare l’autenticità delle opere. Al contempo, è necessario promuovere l’artista con gli strumenti e lo sguardo dell’oggi, evidenziarne gli aspetti di contemporaneità, far dialogare le sue opere con quelle attuali. Per quanto riguarda poi specificamente mio padre, è importante evidenziare la polisemia del suo lavoro, il suo rapporto con il futuro e la sua capacità di prevedere i tempi che sarebbero venuti. Credo che la difficoltà stia proprio nel tenere insieme tutte queste dimensioni differenti, che hanno anche un risvolto pratico, come la promozione di mostre, scritti e libri. Insomma, un bel da fare che non sembra mai finito o sufficiente: da qui nasce la principale responsabilità.

In che modo psichiatria e psicoterapia hanno influenzato il suo approccio all’archiviazione e alla restituzione dell’opera, se l’hanno fatto?

Credo sia una domanda a cui è difficile rispondere. Il lavoro di psichiatra e psicoterapeuta è stato molto importante per me e ha contribuito a costruire il mio modo di guardare la realtà, inevitabilmente anche l’arte. Va forse specificato che ho iniziato a lavorare nei primissimi anni Settanta, quando la psichiatria non era una disciplina medica qualsiasi, ma aveva una forte connotazione politica ed era forse molto totalizzante. Sì, credo che il mio approccio a questo lavoro in Archivio ne sia fortemente influenzato, nonostante io abbia deciso di non utilizzare mai categorie di provenienza psicologica.

Come convivono, nel suo ruolo, la dimensione affettiva e quella scientifica?

Vanno a braccetto, in modo molto stretto. Del resto, qualsiasi ricerca o dimensione scientifica non può fare a meno di un importante investimento affettivo. Nel mio caso, si tratta di un investimento che nasce da molto lontano, perché è stato nutrito dal rapporto con mio padre, che in qualche misura, indirettamente, ha influenzato i miei interessi in campo letterario e scientifico. Quando ero bambina, i suoi libri erano in camera mia e fin da piccola non solo vi avevo completo accesso, ma la loro collocazione era un invito a prenderli e leggerli. Poi, mentre ci trovavamo in Argentina, avevo poco più di quindici anni quando mio padre mi regalò le opere complete di Freud in spagnolo, un’edizione che Freud stesso aveva rivisto, dato che parlava correntemente la lingua. Fu allora che decisi che, alla fine del liceo, mi sarei iscritta a medicina per poi specializzarmi in psichiatria.

Sempre in Argentina, mi lasciava leggere parti del suo libro Obsoleto e successivamente, dopo il nostro ritorno in Italia, mi ha sempre parlato dei suoi lavori, e io l’ho sempre ascoltato con grande interesse e attenzione, sebbene i miei interessi, a quell’epoca, fossero distanti dall’arte, quasi completamente assorbiti dai miei studi di medicina e psichiatria. Anche mia madre, Bruna Soletti, mi parlava molto del suo lavoro di gallerista e, dopo la morte di mio padre, mi capitava di aiutarla in relazione alle sue opere. Quando nel 2014 mi ha passato il testimone e mi ha chiesto di prendere in mano l’Archivio, la dimensione affettiva era già in qualche modo modellata su ciò che avrei dovuto fare dal punto di vista scientifico.

Ginevra Barbetti

(Grazie all'affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati