Leonardo, Tiziano, Michelangelo. A Venezia una mostra sul corpo nel Rinascimento

Che il Rinascimento abbia segnato una svolta nell’intero sistema culturale europeo lo sanno tutti. Oggi alle Gallerie dell’Accademia di Venezia si indaga, a suon di capolavori, come è cambiata la considerazione del corpo umano tra l’ultimo decennio del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento

Nel contesto della querelle tra arte toscana e arte veneta del Cinquecento, uno dei quesiti chiave era: “I veneziani conoscono l’anatomia?”. Proprio con un corpo monumentale di Adamo, rappresentato da Antonio Rizzo nel 1472, prende il via alle Gallerie dell’Accademia di Venezia la mostra Corpi moderni, grazie alla quale i curatori Guido Beltramini, Francesca Borgo e Giulio Manieri Elia si pongono l’obiettivo di individuare, all’alba dell’età moderna, il momento in cui “si è cominciato a svelare il corpo, portando l’indagine scientifica sotto la pelle, con il progressivo sistematizzarsi degli studi anatomici, e insieme a velarlo, vale a dire ad allontanarsi da quello che siamo come dato biologico, per fare del nostro corpo una vera e propria costruzione culturale, un atto recitato”. Il progenitore raffigurato da Rizzo guarda allora se stesso attraverso degli specchi che lo circondano e si relaziona con Ercole e Anteo di Antonio del Pollaiolo, documentando la ricezione istantanea delle novità toscane nella Serenissima.

Il corpo nel Rinascimento: 5 best of e tanto altro

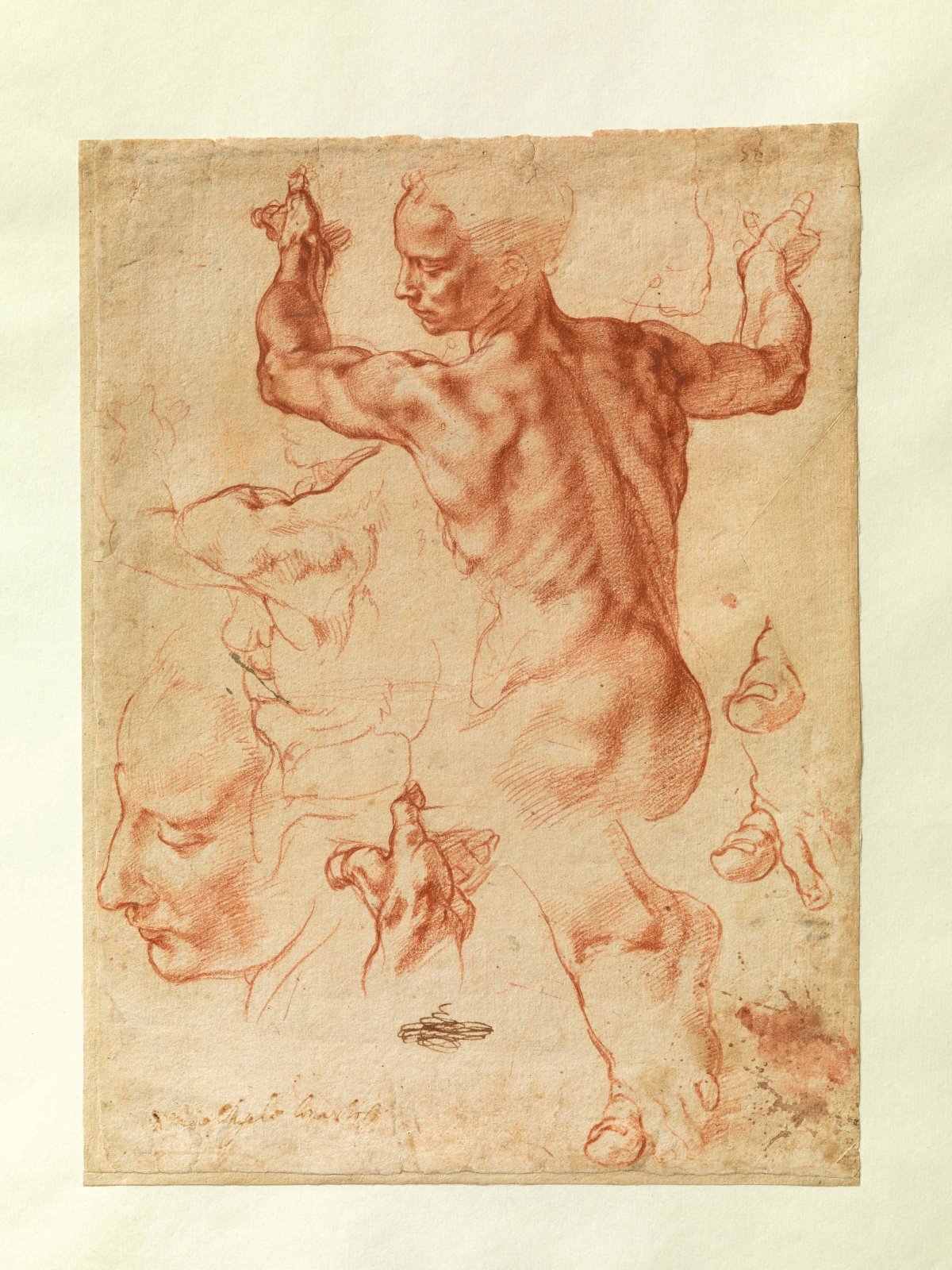

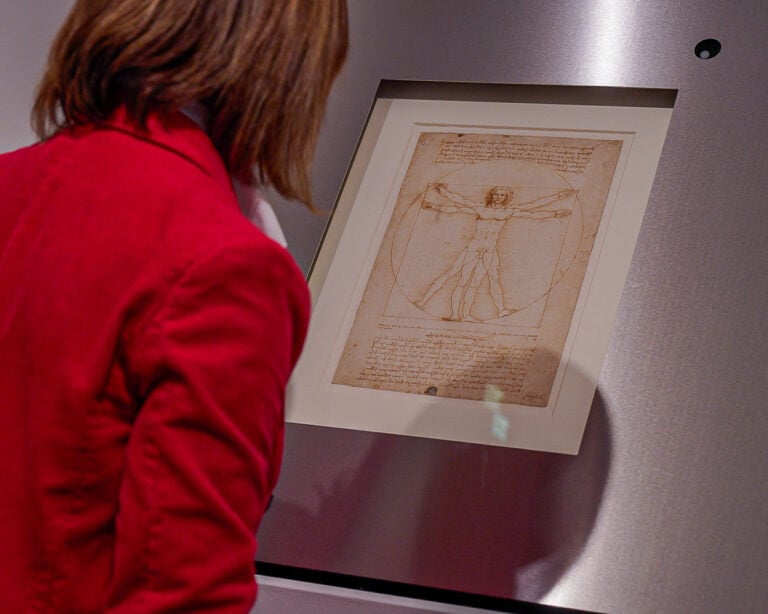

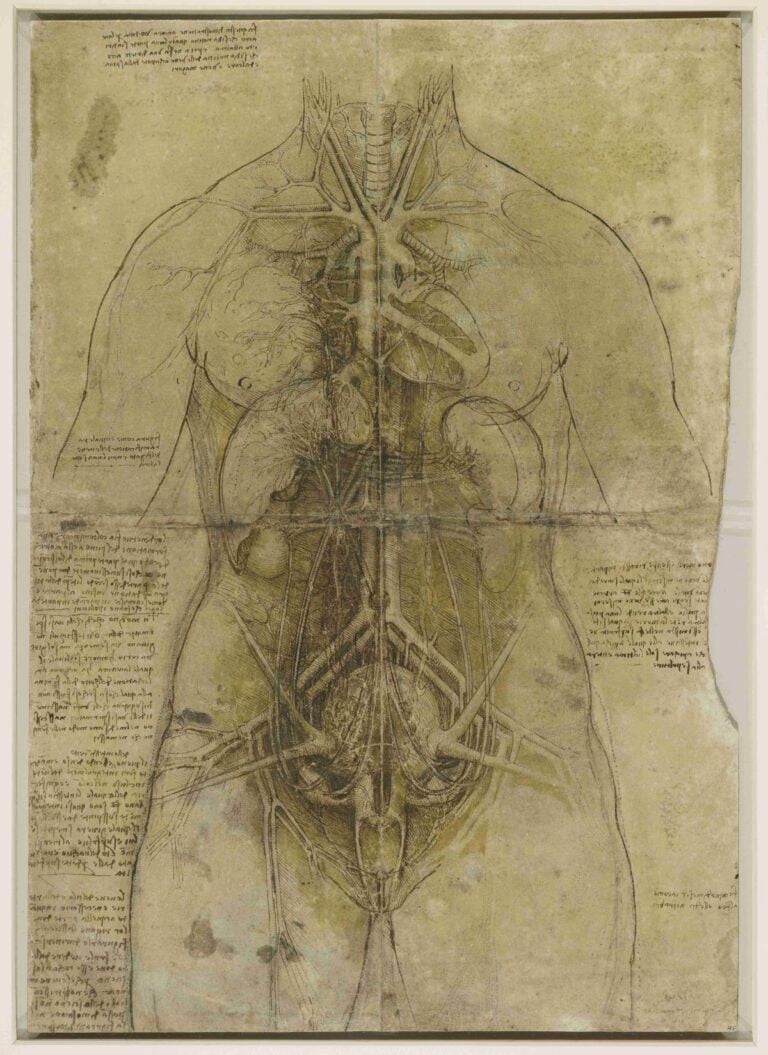

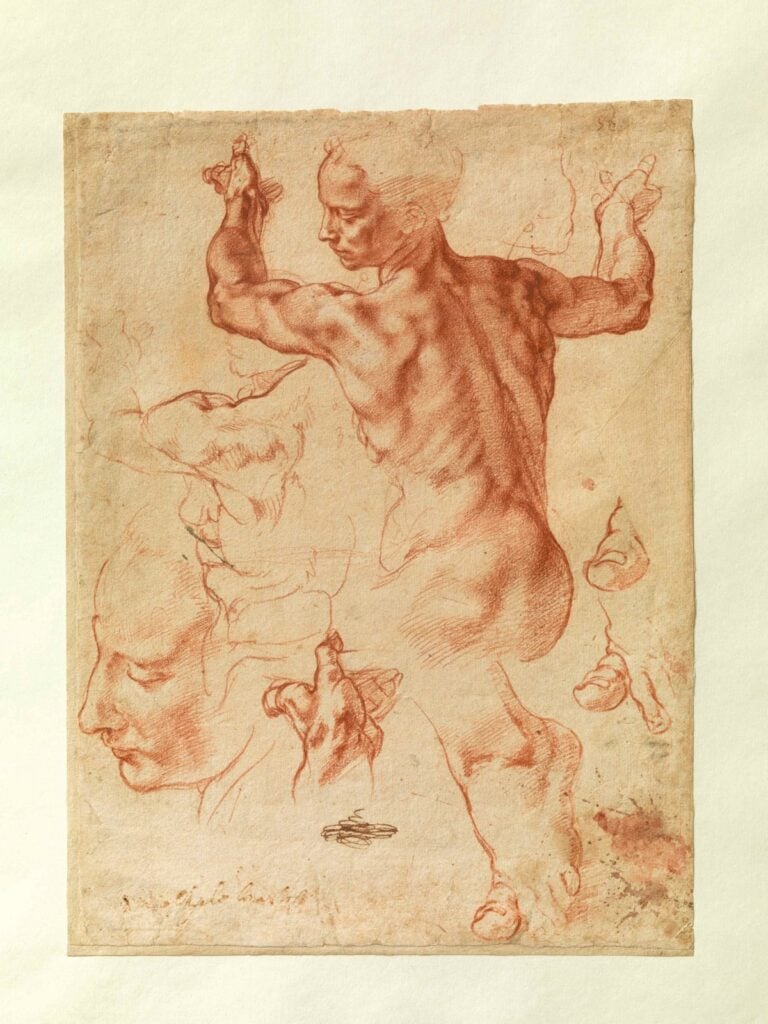

I cinque best of della mostra rappresentano degli unicum nella storia dell’arte e della civiltà occidentale: si possono infatti osservare da vicino l’Uomo vitruviano di Leonardo – per la sua fragilità non potrà più essere esposto per svariati anni a chiusura di questa mostra, che rappresenta quindi un’occasione imperdibile -, il disegno con gli Studi per la Sibilla libicadi Michelangelo – una delle più belle carte del Buonarroti, proveniente dal MET di New York -, l’impressionante Autoritratto a corpo nudo di Albrecht Dürer, disegnato su carta azzurra, il conturbante dipinto Venere e Adone di Tiziano e infine La tempesta di Giorgione. Attorno a questi capolavori assoluti ci sono tante altre opere di pari livello e una di queste è la Great Lady, sempre di Leonardo, cioè un torso di donna che mostra l’anatomia interna di una donna, con il suo sistema cardiovascolare e gli organi disegnati con ricchezza di dettagli e sfumature capaci di trasformare uno studio scientifico – come sapeva fare Leonardo – in un’autentica opera d’arte, tanto da essere soprannominata la “Monna Lisa dell’anatomia”.

Rappresentare il corpo (dentro e fuori)

La prima sezione del percorso è infatti dedicata allo studio del corpo dal punto di vista della scienza: “Venezia a inizio Cinquecento diventò la Silicon Valley dell’anatomia, grazie alla vicinanza all’Università di Padova e allo sviluppo eccezionale dell’arte della stampa”, spiega Beltramini, ed è proprio in quel periodo che la ricerca scientifica fa un passo cruciale: con Andrea Vesalio il medico scende dalla cattedra e seziona in prima persona i cadaveri durante le lezioni agli studenti; di contro nei trattati anatomici le illustrazioni combinano la statuaria antica (il fuori del corpo) con la resa verosimile degli organi. Il corpo umano era però anche misura di tutte le cose – pensiamo al piede o al palmo – e in tale contesto si situa l’Uomo vitruviano, affiancato a un rilievo metrologico del V Secolo a.C., ad altri disegni leonardeschiche documentano l’ossessione per le proporzioni tra le parti del corpo e agli studi di Dürer sulle diverse forme degli uomini e delle donne.

1 / 12

1 / 12

2 / 12

2 / 12

3 / 12

3 / 12

4 / 12

4 / 12

5 / 12

5 / 12

6 / 12

6 / 12

7 / 12

7 / 12

8 / 12

8 / 12

9 / 12

9 / 12

10 / 12

10 / 12

11 / 12

11 / 12

12 / 12

12 / 12

Desiderio e cura del corpo nella mostra alle Gallerie dell’Accademia

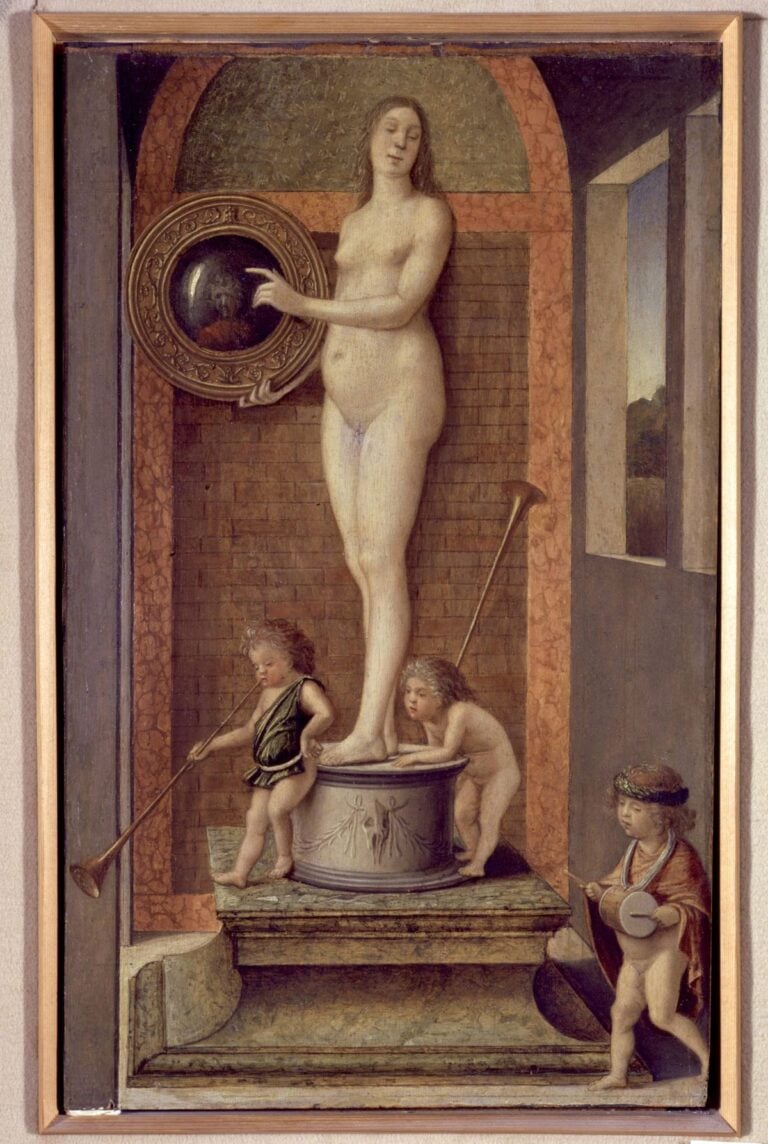

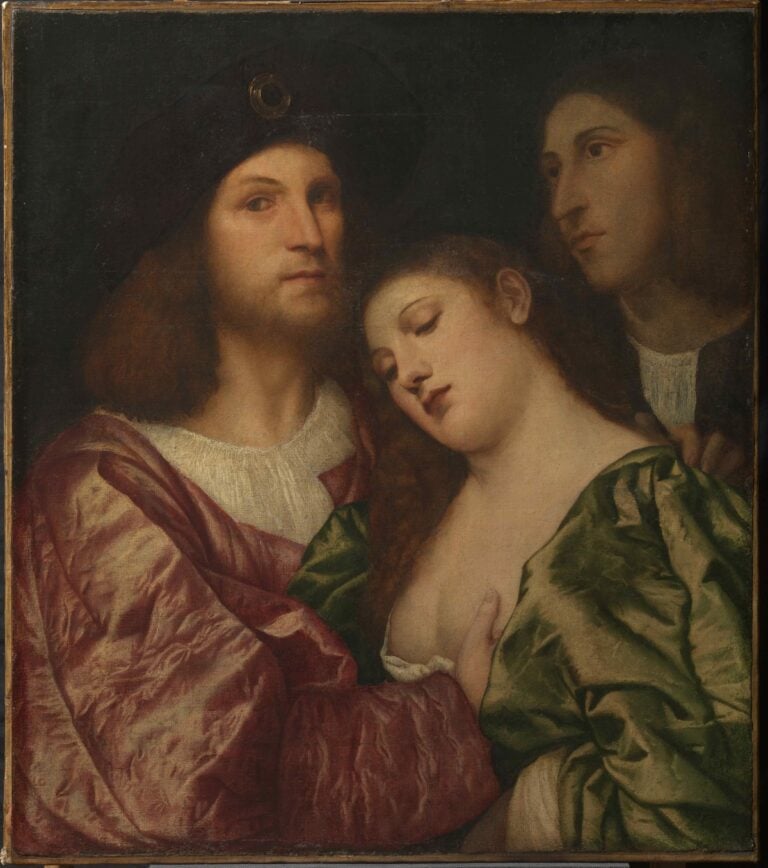

La successiva sezione è dedicata al desiderio, al corpo offerto allo sguardo degli altri, e ne sono esempi le nude veneziane sdraiate e addormentate in un paesaggio, cui fanno da contrappunto i corpi maschili eretti – guarda caso – come quelli di San Sebastiano trafitto di frecce, di Cristo redentore, di personaggi dell’antichità. Ma Tiziano come sempre riesce si distinguersi da tutte le convenzioni e nel rapporto tra i sessi rende la donna protagonista nel dipinto in cui è Venere ad afferrare con slancio Adone, trattenendolo a sé: un dipinto talmente erotico che all’epoca faceva “venir il diavolo addosso” anche ai cardinali, come si scrive in una lettera ad Alessandro Farnese. C’è addirittura una saletta VM18, separata dalla classica tenda rossa: vi si espone una rarissima copia illustrata – il volume subì infatti la censura papale e circolò solo tramite canali clandestini – e pubblicata ovviamente a Venezia, capitale della stampa, dei Sonetti lussuriosi di Pietro Aretino. Infine, il focus intitolato Persona illustra le pratiche di bodymaking del Cinquecento, e allora ecco le acconciature più trendy, l’ossessione delle veneziane per i capelli biondi, la cosmesi, il gesto dello specchiarsi – lo specchio come lo conosciamo oggi nasce proprio nella Serenissima di quegli anni –, gli accessori per la seduzione, fino a giungere a delle incredibili protesi meccaniche. “Mostriamo come ai corpi del Rinascimento sia concesso cambiare, trasformarsi, diventare altro da sé”, scrivono i curatori. Ma senza dimenticare il tempo che passa e che ci conduce tutti, belli e brutti, verso una comune fine: La vecchia di Giorgione, con il suo sguardo malinconico e consapevole, ce lo ricorda, accompagnandoci verso l’uscita.

Marta Santacatterina

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati