L’arte relazionale ormai è diventata parte integrante delle opere. Intervista a Nicolas Bourriaud

Mentre al Maxxi di Roma è in corso la prima grande retrospettiva a quasi 20 anni dalla pubblicazione del libro Estetica Relazionale, incontriamo il curatore francese che ha dato vita ad una riflessione rivoluzionaria sull’arte degli Anni Novanta (e di oggi)

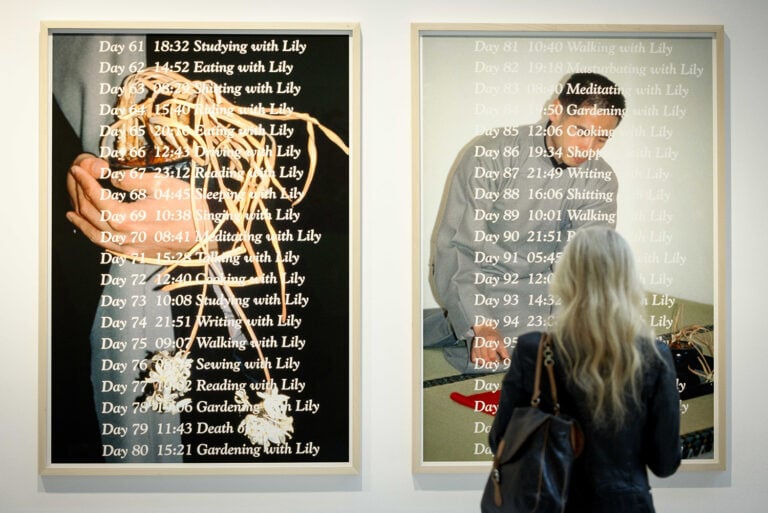

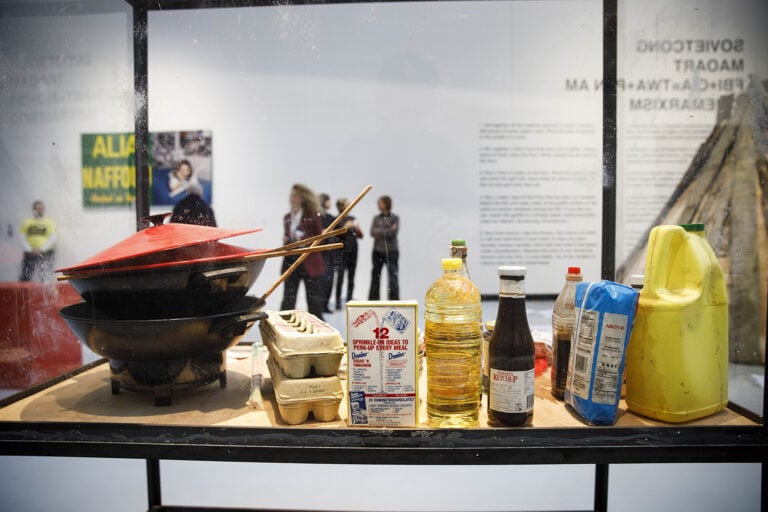

1+1. L’arte relazionale è la prima grande retrospettiva al mondo dedicata al movimento dell’Arte Relazionale, a distanza di tre decenni dalla sua nascita, curata da Nicolas Bourriaud, critico e curatore francese di fama internazionale, nella Galleria 3 del MAXXI. In questa conversazione Bourriaud racconta la genesi e il senso della mostra, ma soprattutto la storia di quello che è stato un vero e proprio movimento e ha costituito un nuovo modo di pensare sull’arte.

Intervista a Nicolas Bourriaud

Come e quando è nata l’idea della mostra 1+1 L’arte relazionale?

È stato Francesco Stocchi, direttore artistico del MAXXI, a suggerirmi di realizzare una mostra retrospettiva sull’arte relazionale. Ho colto al volo l’occasione, perché da tempo desideravo rivisitare quel periodo degli anni Novanta e il progetto lo avevo in testa da un po’.

Questa è la prima retrospettiva dedicata al movimento dell’arte relazionale, che hai teorizzato nel tuo saggio Estetica Relazionale pubblicato nel 1998 (in Italia da postmediabooks, ndr). Cosa ha significato per te rivisitare questo tema?

È la prima volta nella mia carriera che mi sento come se stessi guardando nello specchietto retrovisore… Finora, le mostre che ho curato si sono sempre concentrate sul presente. Nell’ultimo decennio, ho avviato una serie di mostre incentrate sull’Antropocene, con le tre biennali di Taipei nel 2014, Istanbul nel 2019 e infine Kwangju nel 2024. Per dimostrare come non abbia mai sfruttato appieno il successo critico che questa teoria ha ricevuto, mi sono persino tenuto fuori dalle controversie che circondano la traduzione inglese di Estetica Relazionale. In effetti, dopo “Traffic” al CAPC di Bordeaux nel 1996, ho curato solo altre due mostre sull’arte relazionale: “Touch” a San Francisco nel 2001 e poi “Contacts” alla Kunsthalle di Friburgo nel 2004.

E da allora?

Ho proseguito, sviluppando altre idee pur rimanendo costantemente interessato agli ultimi sviluppi dell’arte contemporanea e continuando a lavorare con alcuni artisti della generazione “relazionale”, come Philippe Parreno, Liam Gillick, Gabriel Orozco e Pierre Huyghe.

È stata la mia mostra a Taipei, “The Great Acceleration”, a spingermi nel 2014 a rivisitare il concetto di estetica relazionale, estendendolo ai non umani. Quando ho iniziato a integrare le questioni teoriche del cambiamento climatico nel mio lavoro curatoriale, ho visto che l’estetica relazionale mi permetteva di sviluppare un nuovo discorso sull’Antropocene: un soggettivismo radicale.

Come hai strutturato la mostra per il MAXXI?

Lo spazio della Galleria 3 del MAXXI è molto particolare e ho dovuto costruire la mostra attorno alle sue caratteristiche specifiche. Ci sono tre livelli, a cui si accede tramite una rampa dritta, e le pareti sono a volte curve. Volevo che il visitatore seguisse un percorso specifico: deve seguire la rampa, ogni livello della quale presenta un video di Kim Sooja , “The Needle Woman”, in cui l’artista rimane immobile in mezzo a un flusso infinito di passanti. In questo stretto corridoio, il visitatore ha quindi l’impressione di essere immerso in una folla…

E una volta raggiunto il livello di una galleria, può vedere immagini monumentali appese in alto (Ken Lum, Maurizio Cattelan, Vanessa Beecroft, Santiago Sierra…), che attenuano la dimensione monumentale dello spazio e gli conferiscono un’atmosfera da Times Square. Infine, entrando in una delle gallerie, ci si trova di fronte a opere di dimensioni modeste: in questo spazio, bisogna essere o nell’ambito del monumentale o del tattile. Ho quindi preferito mostrare i video su monitor televisivi, in primo luogo perché questa era la modalità di presentazione dominante negli Anni Novanta, e in secondo luogo perché il visitatore può avvicinarsi a essi. Alcune opere dialogano tra loro, sui temi dell’incontro, della folla, dell’intervista filmata, dell’intimità, ma lo spazio non consentiva una strutturazione tematica più rigorosa di “1+1”.

Come e con quali metodi hai tracciato l’evoluzione del movimento?

Innanzitutto, mi sono basato sui miei ricordi personali di quel periodo. E ho la fortuna di poter attingere al mio libro. L’evoluzione tematica e stilistica del movimento dagli Anni Novanta è molto chiara se si segue il lavoro di Pierre Huyghe, di cui presento in mostra due film e una fotografia. Nei suoi primi lavori, si è concentrato sulla vita sociale, attraverso i concetti di sceneggiatura e remake; poi, negli Anni Duemila, ha esplorato il mondo non umano, gli spazi aperti, le api e i batteri… Ho seguito esattamente lo stesso percorso teorico. Ma c’è anche una dimensione politica nell’estetica relazionale, con collettivi come Britto Arts Trust e Opavivara, che lavorano in Bangladesh e Brasile per costruire comunità e operano in aree di divisione sociale.

Qual è il significato e il valore dell’arte relazionale nel mondo di oggi, nell’era di Internet, del Web e dei social media?

Gli artisti di cui parlo in Estetica Relazionale sono stati tra i primi a percepire il processo di industrializzazione delle relazioni umane, a partire dall’invenzione di Internet nei primi Anni Novanta. È come se avessero previsto l’emergere dei social network, anche se Facebook è apparso solo nel 2005. Per questi artisti, l’opera d’arte stessa costituiva già un “social network”. E negli ultimi vent’anni, la sfera delle relazioni umane è diventata la forza trainante dell’economia globale. Di conseguenza, mi sembra che il significato dell’arte relazionale abbia assunto oggi una dimensione senza precedenti.

Concetti come immersione, paesaggio relazionale ed ecosistema erano completamente nuovi alla fine degli Anni Novanta, oggi sono parte integrante della cultura artistica internazionale. Secondo te, gli artisti hanno contribuito a questo?

Un insieme di piccole invenzioni, nel tempo, produce un cambiamento. L’arte opera su una scala temporale lunga e le idee che citi hanno lentamente permeato la società.

1 / 8

1 / 8

2 / 8

2 / 8

3 / 8

3 / 8

4 / 8

4 / 8

5 / 8

5 / 8

6 / 8

6 / 8

7 / 8

7 / 8

8 / 8

8 / 8

Le parole chiave dell’estetica relazionale negli Anni Novanta erano prossimità, processo, utopia e convivialità. Sono ancora rilevanti oggi?

Questi concetti, centrali nel lavoro degli artisti relazionali negli Anni Novanta, si sono diffusi ampiamente. Erano al centro del dibattito estetico, ma poi altri concetti hanno preso il sopravvento: la vita artistica, fin dagli albori dell’umanità, è fatta di idee che si cristallizzano in forme, che a loro volta producono altre idee, e così via. I concetti sono in continua evoluzione: ad esempio, le nozioni di prossimità e convivialità, allora centrali nell’arte relazionale, vengono oggi reinventate con il concetto di solidarietà o “cura”. L’arte della cura gioca un ruolo significativo nel discorso eco-femminista, con la riabilitazione della figura della strega e il modo in cui alcuni artisti utilizzano le piante medicinali.

Come pensi che si evolverà l’arte relazionale con l’emergere di realtà come l’intelligenza artificiale?

Credo dopo trent’anni l’aspetto relazionale sia diventato una dimensione integrante dell’opera d’arte; non può più essere ignorato. L’avvento dell’intelligenza artificiale gli conferisce nuove funzioni: il relazionale è ora legato al mondo vivente; è una forza che resiste all’automazione del mondo. L’arte, in generale, si sta evolvendo verso tipi complessi di rappresentazione che chiamo ecosistemici: ora sappiamo che il mondo è fatto di soggetti, non di oggetti. Pensare in termini di ecosistemi significa capire che un paesaggio è composto da migliaia di ritratti, perché lo spazio in cui ci muoviamo è composto da interlocutori. Nulla è inerte. Ma la robotizzazione della nostra vita quotidiana darà anche nuovo potere alla pittura, perché non può essere falsificata. “Il pittore porta il suo corpo”, come diceva Paul Valéry… Credo nella resistenza del vivente.

Ludovico Pratesi

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati