Memoria, reinvenzione e caos: tutte le possibilità delle immagini di Douglas Gordon al MAXXI

Mancano pochi giorni alla chiusura di Pretty much every film and video work from about 1992 until now’ish…, la mostra dedicata dal MAXXI all’artista scozzese Douglas Gordon (Glasgow, 1966), e vale la pena sviluppare qualche riflessione a riguardo. Varcare l’ingresso dello spazio espositivo significa accettare di perdere il controllo, in senso quasi fisico: il fluire […]

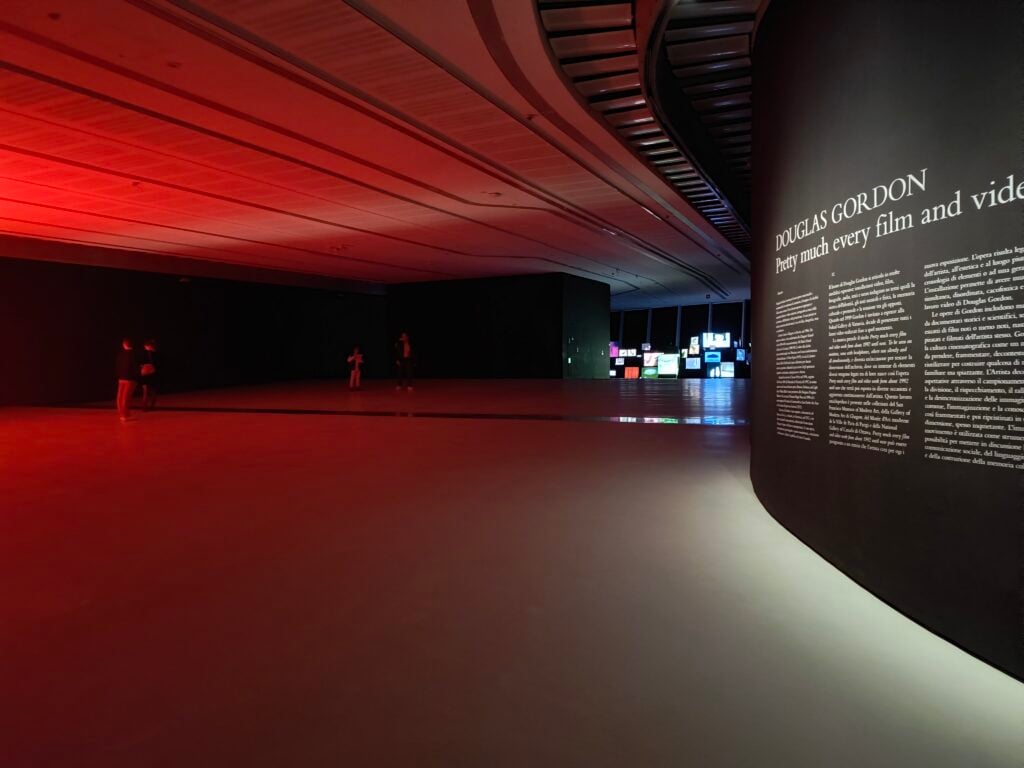

Mancano pochi giorni alla chiusura di Pretty much every film and video work from about 1992 until now’ish…, la mostra dedicata dal MAXXI all’artista scozzese Douglas Gordon (Glasgow, 1966), e vale la pena sviluppare qualche riflessione a riguardo. Varcare l’ingresso dello spazio espositivo significa accettare di perdere il controllo, in senso quasi fisico: il fluire delle immagini non offre appigli, non concede l’illusione di un orientamento. Negli spazi del MAXXI viene esposto tutto, decidendo deliberatamente di sfruttare solo una piccola parte dello spazio espositivo assegnato: l’opera non è un archivio costruito per essere consultato, ma un organismo in tensione, e rifiutare la linearità significa rifiutare l’idea che la storia di un artista possa essere ricondotta alla logica del progresso, di un’evoluzione. Ma andiamo per ordine.

Varsavia 1999: le origini dell’installazione di Douglas Gordon

Per il suo allestimento del 1999, ora riproposto, Gordon inaugura un modello che sfida le strutture tematiche e cronologiche museali tradizionali: il senso non sta nelle singole opere, ma nelle frizioni che nascono dal loro convivere. La carriera precoce di Gordon, con una serie di retrospettive ad altissima visibilità in età ancora giovane (si pensi solo a quella del MoMA nel 2006), sembra essere un elemento dialettico imprescindibile: l’unico tentativo possibile di sopravvivere alla musealizzazione è metterla in crisi, e per metterla in crisi bisogna far vivere di vita nuova i materiali, anche attraverso i nuovi dispositivi non presenti nell’esposizione polacca (tablet e smartphone).

Roma 2025: videoarte come organismo vivo al MAXXI

Vista nel 2025, quest’operazione si arricchisce di un ulteriore livello di lettura, che riguarda le mutazioni radicali a cui il cinema, qui rilocato in nuovo orizzonte di senso, è stato soggetto nell’ultimo quarto di secolo. La rilocazione degli schermi (per riprendere un concetto coniato da Francesco Casetti nel 2009) descrive il processo di diffusione dell’esperienza filmica al di fuori della sala, su nuovi dispositivi come display mobili e schermi urbani: non è solo spostamento fisico, ma trasferimento delle funzioni visive e cognitive tipiche del film su nuovi supporti mediatici, e in nuovi contesti di fruizione, al fine di portarne alla luce la vera (o presunta) essenza. Gordon, da tempo, lavora su questa linea: privare il cinema della funzione narrativa non ne riduce l’intensità, ma anzi, la esalta nel senso più materiale e insieme astratto del termine. Forse è qui che si nasconde il nucleo della sua ricerca: riconoscere che il cinema è soprattutto un regime di percezione, una forma di tempo.

L’immagine del tempo, il tempo dell’immagine

Gordon non “usa” il cinema, infatti: piuttosto, lo interroga dall’interno, lavorando sulla tensione tra immagine e durata. In Between Darkness and Light (After William Blake) (1997), per esempio, due film su ragazze adolescenti condotte da forze esterne — L’Esorcista (1973) di William Friedkin e Bernadette (1943) di Henry King — sono proiettati contemporaneamente sui lati opposti di un unico schermo semi-trasparente; in modo simile, Left is right and right is wrong and left is wrong and right is right (1999) presenta una doppia proiezione affiancata del film Vertigine (1943) di Otto Preminger, dove quella di destra è specchiata e i fotogrammi dispari e pari si alternano tra i due lati, grazie a un’elaborazione digitale. Tutti questi esempi sono inclusi in questa mostra, seppur in forma diversa, come anche quello che è forse il lavoro più celebre dell’artista scozzese. 24 Hour Psycho (1993). L’esperienza è radicale, ma il principio è semplice: se rallenti l’immagine fino a renderla quasi ferma, ciò che sopravvive alla mancanza di narrazione è lo sguardo. La famosa scena della doccia non scuote più; galleggia, silenziosa, come se chiedesse di essere letta non per ciò che racconta, ma per ciò che è. Deleuze direbbe che qui siamo davanti alla nascita dell’immagine-tempo: non vediamo più cose accadere, ma il tempo che accade alle cose. Gordon ci dice: puoi guardare senza dover capire. Ma, proprio perché non capisci, devi fare qualcosa – devi interpretare, devi decodificare.

Douglas Gordon: l’occhio sul cinema e nel cinema

Allo stesso modo, in Through a Looking Glass Gordon prende Taxi Driver e lo moltiplica. Travis Bickle, il protagonista, non parla più allo specchio: parla a un altro sé. In questo sdoppiamento lo sguardo diventa instabile, andando i due video progressivamente fuori sincrono, per poi ritornare perfettamente sincronizzati in cicli continui da un’ora ciascuno: anche qui, abbiamo il cinema come riflessione su sé stesso, in un nuovo orizzonte temporale. E non a caso è proprio a un festival cinematografico, Cannes, che Gordon nel 2006 porta un film co-diretto con l’artista Philippe Parreno (Zidane, un portrait du 21e siècle), assemblato utilizzando le riprese di diciassette telecamere sincronizzate e inquadranti il calciatore francese Zinedine Zidane in tempo reale durante un’unica partita (la sua proiezione, su due schermi, è peraltro oggi posizionata all’ingresso del MAXXI come anello di congiunzione tra la personale dell’artista scozzese e un’altra mostra temporanea tematica sul tema degli stadi). Zidane non è mai al centro perché segna, perché crea gioco, perché domina il campo; è al centro perché lo sguardo non lo lascia. Zidane è lo sguardo su Zidane, e viceversa.

L’arte come ambiente di fruizione

Gordon, insomma, pensa il cinema come un corpo: per questo Pretty much every film… non sembra una somma, ma un’unica massa visiva: vederla significa accettare che il cinema non è una sequenza di opere, ma un ambiente di fruizione: finché non rinunci all’idea di capire tutto, all’idea di creare gerarchie di significato, non puoi davvero cominciare a guardare. È un ribaltamento del principio curatoriale, che invece di guidare ci spinge a dubitare, in un territorio intermedio tra arte e cinema nel quale queste meta-immagini ci chiedono, nonostante tutto, di essere viste.

Raffaele Pavoni

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati