Dal dolore alle immagini: il viaggio in poesia del musicista e autore Cody Franchetti

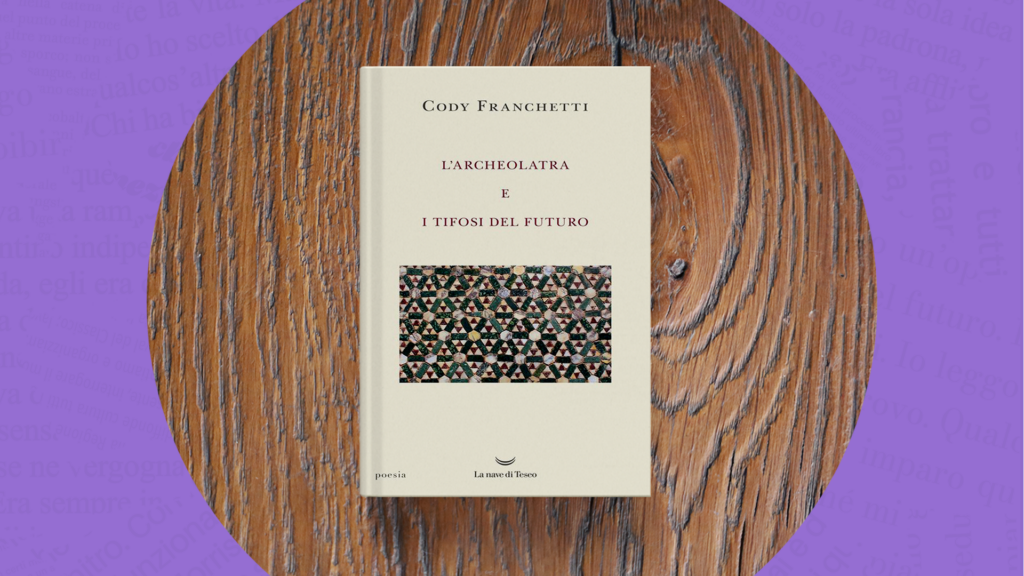

Con “L’archeolatra e i tifosi del futuro” Franchetti debutta nella poesia portando in scena memoria, sensi e pensiero. I suoi versi trasformano dolore e ricordi in immagini vive e offrono al lettore una scrittura intensa, che difende complessità e rigore contro la superficialità del presente

È l’esordio poetico di Cody Franchetti il libro L’archeolatra e i tifosi del futuro. Studioso, musicista e scrittore, Franchetti si è formato tra Parigi e New York, con una laurea in musica e un master in storia alla Columbia University. Ha pubblicato saggi di filosofia, letteratura e analisi musicale, collabora con Lincoln Center e Carnegie Hall, dove nel 2019 ha presenta le Franchetti Songs, raccolta di poesie liriche musicate da Michael Linton.

L’esordio poetico di Cody Franchetti

Con L’archeolatra e i tifosi del futuro, pubblicato per La nave di Teseo (di cui cura la collana l’Airone) Franchetti debutta nella poesia con un viaggio tra tempo, memoria e desiderio, mettendo in dialogo la profondità dell’antico con la velocità del presente. Roma e i marmi, la luce che inganna e rivela, i cieli e le stagioni diventano immagini attraverso cui si intrecciano sensazioni, pensieri, memoria ed eros. La sua parola scava, restituendo complessità e rigore in opposizione alla superficialità del contemporaneo, ben radicata nella tradizione italiana e nutrita da esperienze internazionali. Franchetti trasforma il dolore in consapevolezza e fa di immagini e ricordi materia viva. Una scrittura intensa e precisa che invita il lettore a fidarsi del ritmo e a confrontarsi con le proprie emozioni: lo abbiamo intervistato.

L’intervista a Cody Franchetti

Quanto e come la poesia per lei è stata cura? Si può rendere meno doloroso il dolore, esorcizzandolo coi versi?

Non credo il dolore si possa rendere meno doloroso, né tenere lontano, scongiurare – insomma esorcizzare – con nulla se non il dolore stesso, poiché c’è, sempre. Penso Pietro Verri l’abbia colto perfettamente, quando, nel “Discorso sull’indole del piacere e del dolore”, dice che il piacere nasce dal dolore e che quest’ultimo non è che dolore dosato in porzioni precise; mentre quando è disordinato, avventato, ingente allora è, appunto, dolore. Quindi più che cura, scrivere versi per me è la maniglia che sorveglia la pesatura del dolore centellinandolo, regalandomi episodi di piacere.

Patrizia Cavalli scriveva poesie con ciò che mancava, come fosse una ricompensa, una rivalsa rispetto all’oggetto. Lei?

Credo Patrizia – eravamo amici – scrivesse poesie, che, più che una rivalsa, fossero un’invocazione dell’oggetto che dovesse soddisfarla, e per questo scriveva poesie “di” e “su” ciò che mancava. Anche queste mie poesie sono “di” e “su” ciò che manca: l’antico. Ma questo non è un oggetto, altrimenti sarebbe “L’archeologo e i tifosi del futuro”; l’antico invece è un trascorso mondo che pure in noi vive. Io guardo a quello.

Cosa dovremmo fare attenzione a non perdere, e a conservare come fosse caro, in questo mondo che corre?

Quel ch’è corso.

La figura dell’archeolatra secondo Cody Franchetti

Come si distingue un “archeolatra”, oggi, il vero dal falso nell’arte e nella memoria collettiva?

La memoria collettiva come insieme di ricordi e narrazioni che lega un gruppo è vera; ci si può distanziare o la si può deprecare, ma la contrapposizione vero/falso non sussiste. In Neo- parlo di una cosa molto precisa, ovvero di stili, qui architettonici, ricalcati. È una poesia che mi venne in mente guardando la cattedrale di Saint Patrick sulla quinta strada a New York: ci ero passato davanti centinaia di volte e l’avevo sentita esaltare altrettanto, e già non mi piaceva molto. Quando finalmente mi decisi a entrare e vidi gli spazi esigui e pretenziosi di un neo-gotico di metà ’800, misi giù su un taccuino “ornamenti sfiniti, imbroglio di stili riprodotti” …poi uscii, alzai un braccio per un tassì, e andai a casa a scrivere la poesia. In Marmora romana invece, parlo dei marmi antichi che brillano sempre e comunque, senza contrasti tra autenticità e falsificazione.

Nel poema “L’archeolatra” contrappone la venerazione del passato ai “tifosi del futuro”: la sua poesia è una forma di resistenza contro l’idea di progresso a tutti i costi e contro la cancellazione della memoria?

Senz’altro. Solo, non userei “resistenza contro l’idea del progresso” giacché ha un forte richiamo politico – e io alla politica sono adiaforo – e forse neanche “memoria”, poiché anch’essa come semplice ricordo si può cancellare. Parlerei piuttosto di reminiscenza (anamnēsis), che è un processo più profondo di risveglio di un sapere dimenticato ma mai realmente perduto. La poesia L’archeolatra dunque è un’opposizione al respingimento del conosciuto.

Quanto l’esperienza di vita tra Roma, Parigi e New York ha trasformato il suo sguardo poetico, e quanto invece sente di appartenere alla tradizione italiana?

Sento di appartenere pienamente alla tradizione italiana: dalla lingua al topos. La mia vita all’estero non ha che accentuato tutto ciò, visto che ho avuto bisogno di star lontano per conoscerla meglio. Dall’asilo fino alla fine del liceo ho frequentato esclusivamente scuole inglesi e/o americane, quindi gran parte del mio quotidiano non era in Italia.

Di cosa si alimenta la sua creatività?

Dall’occhio di uno che capta il mondo davanti a sé come un fascinoso continuo teatro – bello e orrendo – che gli si articola davanti, e dunque lo rappresenta, in questo caso, in versi.

Che ruolo hanno luce e paesaggio nei suoi scritti?

La luce ha una carica immensa, una veste incalcolabile nella mia vita quanto nei miei versi. In “Lux romana” parlo della luce originaria che ci accoglie, che ci rileva, sia alla nostra nascita che alla morte. È dunque ben aldilà di inganni o ferite: ci ricorda la nostra solitudine primaria. Anche il paesaggio ha enorme importanza, non tanto come panorama naturale, cioè “scena territoriale”, quanto la cognizione di tutto quel che ci sta attorno. È quel a cui cerco di dar voce in “Cieli alti cieli bassi” dove in America mi è sempre parso il cielo essere “più alto”, mentre qui (in Italia) ne ho dato una motivazione di cultura (umana) più duratura.

Il compito della poesia secondo Cody Franchetti

La poesia ha il compito di raccontare anche ciò che il linguaggio comune tende a nascondere?

La poesia ha l’incarico di rivelare quello che avverte il lettore.

La sua formazione musicale, e in particolare l’analisi schenkeriana, ha influito sul ritmo dei versi?

No, la musica ha il proprio codice di espressione, la propria lingua, proprio come le parole. Poi, ovviamente, le parole sono “musicali” e fonetiche, specie quando incentivate da accorgimenti retorici, come l’onomatopea, che genera un’armonia imitativa. Ma tutto ciò ha poco a che vedere – secondo me – con un nesso diretto fra “l’arte” della musica e quella delle parole.

In testi come “Giovinezza scampata” e “Architetture e tmesi di me stesso” emergono nostalgia, desiderio e frattura interiore: come si attinge a un dolore che non è il nostro, se decidiamo di volerlo raccontare?

Nostalgia e desiderio? Nient’affatto! “Giovinezza scampata” – sia il titolo che i versi – è un’esultanza sull’averla spuntata sulla giovinezza: è come dicessi, “grazie a dio la giovinezza è passata!” Non vedo alcun desiderio, frattura interiore o dolore, nonostante il contrasto nella prima strofa fra la carnalità esasperata della giovinezza, e quest’ultima finalmente esaurita nelle tre strofe seguenti. “Architetture e tmesi di me stesso” (forse la mia poesia preferita), è invece certamente piena sia di fratture che dolore. La frattura non è tanto nei versi con i tagli – le tmesi, appunto – quanto nella contrapposizione fra architetture appariscenti (ed esibizioniste) e quegli “archi intimi”. Per quanto riguarda il dolore, eccoci tornati a Verri: grazie alla tmesi, ossia alla divisione di una parola in due parti etimologicamente distinte di cui una alla fine di un verso e l’altra al principio del successivo, quel dolore improvviso spinto dall’esibizionismo all’inizio della poesia ora si riordina con regolarità per diventare piacere

Ginevra Barbetti

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati