Franz Wanner | AlpiTypes

Da Kunst Meran Merano Arte due nuove mostre inaugurano la stagione espositiva autunnale: Franz Wanner e AlpiTypes.

Comunicato stampa

Franz Wanner

Presenze sospese

Immagini di uno sfruttamento

A cura di

Kristina Kreutzwald, Martina Oberprantacher

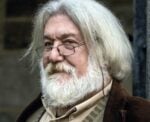

La mostra a Kunst Meran Merano Arte segna l’esordio italiano dell’artista tedesco Franz Wanner

Franz Wanner (1975, Bad Tölz, vive tra Monaco e Zurigo) è interessato alle strutture di potere e ai meccanismi attraverso cui le società rimuovono il proprio passato. I suoi progetti toccano temi quali i servizi segreti tedeschi, l’industria bellica e le eredità economiche e ideologiche del nazionalsocialismo nella Germania federale. Attraverso una pratica di ricerca concettuale unisce fonti documentarie a elementi di finzione, sviluppando narrazioni complesse che riflettono sull’istituzionalizzazione dell’abitudine a distogliere lo sguardo e sui vuoti nella memoria collettiva di Germania e Alto Adige.

Per la sua prima personale in Italia, in corso a Merano dal 25 ottobre 2025 al 17 gennaio 2026, Franz Wanner affronta la storia del lavoro forzato sotto il nazionalsocialismo e le implicazioni che persistono ancora nel presente.

A cura di Kristina Kreutzwald e Martina Oberprantacher, Presenze sospese. Immagini di uno sfruttamento si presenta come un progetto multimediale, con installazioni, video, testi e fotografie, distribuite in un percorso che non segue una narrazione lineare, ma intreccia opere che affrontano attraverso diversi media questioni sociali e ideologiche.

Il progetto espositivo pensato per Kunst Meran Merano Arte consente a Franz Wanner di approfondire, attraverso fotografie, testi, film e oggetti, un capitolo rimosso della storia tedesca: il lavoro coatto sotto il nazismo, il suo radicamento sistematico nello Stato del Terzo Reich e le implicazioni che ha esercitato sulla società e sulle economie, che si protraggono fino al presente.

Nel costruire la mostra, l’artista è partito da un paio di occhiali protettivi in plexiglass realizzati a mano, provenienti dall’ex campo di concentramento di Sachsenhausen, presumibilmente realizzati con residui di materiale dell’industria bellica e indossati da una lavoratrice o un lavoratore coatto, la cui identità resta anonima. Fotografato da Wanner nel 2022, l’oggetto è assunto come simbolo di sopravvivenza, autodeterminazione, resistenza, ribellione individuale a trattamenti disumani, ma anche di oblio collettivo.

La ricerca artistica di Franz Wanner: tra arte e verità storica

Il lavoro di Franz Wanner si basa su un costante tentativo di recupero di fonti trascurate e narrazioni rimosse, che aprono nuove prospettive sul legame tra storia, presente e responsabilità collettive. Collegando la sua pratica artistica alla ricerca storica e sociale, Wanner mette in luce le connessioni tra sistemi di sfruttamento e contesti industriali, politici e sociali.

Le opere esposte da Kunst Meran mostrano come il lavoro coatto fosse un fenomeno che interessava l’intera società sotto il nazionalsocialismo, da cui gran parte della popolazione tedesca ha tratto profitto, direttamente o indirettamente, in contrasto con la narrazione autoassolutoria che ancora oggi persiste e che tende a negare qualunque possibile coinvolgimento dei propri familiari. Le opere di Wanner invitano a confrontarsi criticamente con questi meccanismi collettivi di rimozione.

La mostra da Kunst Meran Merano Arte

Per la sua prima personale in Italia, Franz Wanner ha attribuito al plexiglass - inventato nel 1933 dall’azienda di Darmstadt Röhm & Haas come alternativa leggera e resistente al vetro - un ruolo centrale nella mostra, come simbolo tanto di trasparenza quanto di occultamento. L’artista espone una serie di opere realizzate in plexiglass che si ritrovano lungo tutto il percorso espositivo, che non segue una narrazione lineare ma tematica, raccogliendo opere che affrontano attraverso diversi media questioni sociali e ideologiche. I suoi lavori invitano ad avvicinarsi a oggetti storici senza la consueta distanza museale, creando un attrito che favorisce una rilettura critica del passato recente

In diverse installazioni – come nella serie Schatten I–III [Ombre I–III], Wanner utilizza vetrine museali dismesse, scudi antisommossa e materiali aerospaziali, come rimando a forme di controllo istituzionale, violenza statale e sfruttamento tecnologico.

Musterfolien [Tavole modello] (2024/25), composta da una combinazione di testo e immagini, è un’opera rappresentativa del modo in cui Wanner affronta il tema del lavoro coatto in Germania. Fotografie di luoghi oggi deserti, che erano stati sede di lavoro coatto, sono accostate al racconto di fatti storici particolarmente significativi. Stampate su carta da parati, queste “Tavole” creano un dialogo serrato tra immagine e parola.

Per questa occasione espositiva, Wanner ha ampliato le proprie ricerche anche al contesto altoatesino. I suoi studi si sono concentrati negli anni della “Zona d’Operazione Prealpi”, 1943-1945, quando il territorio del Trentino, dell’Alto Adige e della provincia di Belluno era posto sotto amministrazione diretta del Reich, e fu infatti istituito il Lager di Bolzano (nel 1944) e a seguire altri sottocampi, tra cui quello di Merano. L’opera Musterbuch [Campionario] riunisce documenti e formulari che appartenevano all’amministrazione del campo, rievocando episodi come la deportazione e l’uccisione di numerosi prigionieri, nonché la storia rimossa del lavoro coatto nella regione.

Anche nel linguaggio video Wanner unisce documentario e finzione per ridare visibilità a storie rimosse dalla narrazione collettiva. In Berlin-Lichtenberg (2024) interviene su pellicole in 16 mm del 1943, rivelando – attraverso il montaggio, con rallentamenti e ripetizioni, e inserendo degli intertitoli che spostano l’attenzione su alcuni dettagli – come la presenza del lavoro coatto fosse parte integrante del contesto urbano.

La mostra si chiude con il video Mind the Memory Gap (2022) che, in forma ironica e parodistica, affronta la negazione di verità storiche e il persistere nel presente di un revisionismo attivo, per non dire aggressivo. In forma di caricatura, vengono presentate strategie di autoassoluzione di alcune aziende tedesche, che sperano di liberarsi di una storia che le ha viste beneficiare del nazismo, mettendo in luce la compatibilità storica tra linguaggi fascisti e capitalisti.

La mostra e l’omonima pubblicazione nascono in collaborazione con la Städtische Galerie im Lenbachhaus di Monaco e il KINDL – Zentrum für zeitgenössische Kunst di Berlino. In parallelo, Kunst Meran ospita la mostra AlpiTypes curata da Antonino Benincasa, Massimo Martignoni e Anna Zinelli.

AlpiTypes

lettere immagini tracce

A cura di

Antonino Benincasa, Massimo Martignoni, Anna Zinelli

Kunst Meran Merano Arte presenta AlpiTypes, un progetto espositivo dedicato alla rilettura contemporanea della grafica applicata sviluppata nella prima metà del Novecento nell’area alpina dell’Euregio (attuali Trentino, Alto Adige/Südtirol e Tirolo austriaco).

AlpiTypes: lettere immagini tracce è la nuova mostra di Kunst Meran Merano Arte dedicata alla grafica applicata e alla reinterpretazione contemporanea di alcuni caratteri tipografici ricorrenti nel territorio attualmente corrispondente ad Alto Adige, Tirolo e Trentino. La mostra è aperta dal 25 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026.

Il progetto nasce da una ricerca condotta dai professori Antonino Benincasa e Massimo Martignoni insieme a un gruppo di studentesse e studenti della Libera Università di Bolzano del Corso di laurea in Design e Arti, e con la co-curatela di Anna Zinelli.

Il progetto prende avvio dallo studio della produzione grafica di altissima qualità, tratta da manifesti, libri, riviste e altri stampati della prima metà del Novecento. Gli autori di queste grafiche non erano figure isolate, ma parte di un contesto dinamico e transfrontaliero, attraversato da stimoli provenienti da differenti aree geografiche e influenzato da culture diverse ma comunicanti, anche in anni in cui le dittature non avrebbero voluto che lo fossero.

A partire dal primo Novecento e nei decenni immediatamente successivi, insieme alla crescita del turismo legato alla montagna si avvia un’intensa produzione di guide, riviste, locandine, dépliant e poster. Ai font graziati si iniziano a preferire i Sans-Serif”, caratteri lineari privi di “grazie” (tratti ornamentali ai piedi o alla testa) che meglio si prestavano a esigenze funzionali legate alla comunicazione pubblicitaria.

La capacità di penetrazione delle istanze del movimento moderno non sempre risulta chiaramente leggibile nelle iconografie, in cui si incontrano spesso visioni stereotipate del territorio o tematiche dettate dalla propaganda di regime. Adottando un punto di vista diverso, e spostando l’attenzione dalle immagini ai caratteri adottati, emerge con forza l’attenzione a correnti stilistiche europee, che spaziavano dalla Secessione Viennese allo Jugendstil, dal Bauhaus al Razionalismo, dalle avanguardie storiche alla rivoluzione grafica degli anni ’30. I caratteri, molto più delle immagini, mostrano una presenza capillare e costante di riferimenti internazionali, che è stata fin qui ignorata o sottostimata dalla storiografia critica.

Partendo dai suggerimenti proposti dal lettering (in molti casi alfabeti appena abbozzati se non del tutto incompleti), le studentesse e gli studenti hanno ricostruito con grande perizia i caratteri mancanti. Grazie a questo intervento di “archeologia tipografica” sono emersi la precisione artigianale, il valore estetico e l’espressione avanguardistica della produzione grafica locale.

La mostra si articola in due sezioni. La prima raccoglie materiali storici originali e riproduzioni che testimoniano la varietà dei modelli visivi diffusi nell’area in quell’epoca. L’intento di questa parte non è quello di definire un quadro esaustivo quanto piuttosto di mettere in luce come, a fianco dei nomi dei grafici locali più acclamati, esistesse anche un panorama composto da autori meno noti, o anche da produzioni anonime, capaci di interpretare con personalità e talento le istanze della grafica del tempo. Tra i materiali esposti figurano la rivista trentina Enrosadira, assieme a libri, opuscoli e cartoline realizzati, tra gli altri, da Fortunato Depero, Franz Lenhart, Luigi Bonazza, Oswald Haller, Anton Hofer, Wilhelm Nikolaus Prachensky.

Le opere grafiche locali raccontano una produzione visiva sofisticata, sperimentale e spesso radicalmente indipendente. In un contesto privo di grandi fonderie o poli editoriali, questi autori hanno saputo inventare alfabeti, segni e stili, dando vita a un modernismo alpino denso di originalità e coraggio espressivo. La prima sezione del percorso invita a scoprire un patrimonio visivo sommerso: una rete di connessioni inaspettate, forme dimenticate e gesti tipografici che, a distanza di quasi un secolo, parlano ancora con forza al presente.

La sezione principale, al terzo piano della Kunsthaus, è interamente dedicata ai progetti delle studentesse e degli studenti e alle loro proposte di rilettura grafica, capaci di rileggere e ridare nuova luce a un’inedita e finora inesplorata eredità storica.

Durante il periodo della mostra sono previsti incontri di approfondimento e workshop rivolti a un pubblico ampio, con l’obiettivo di stimolare un confronto attivo sulle pratiche del disegno tipografico. I laboratori offriranno l’opportunità di sperimentare in prima persona la creazione di font, sia attraverso strumenti digitali, sia con tecniche analogiche. Sarà l’occasione per avvicinarsi al processo progettuale e comprendere le logiche che guidano la costruzione di un carattere, dalla forma delle lettere alla loro applicazione nello spazio grafico.

AlpiTypes adotta un metodo innovativo che unisce ricerca storica, ricostruzione digitale e applicazione progettuale, con un lavoro di archeologia tipografica che non si limita al recupero dell’eredità storica, ma propone una riattivazione di materiali del passato e una loro rilettura in chiave contemporanea.

È prevista la pubblicazione di un catalogo edito da FranzLAB.