Starsene al confine tra visibile e invisibile. Intervista all’artista Nina Carini

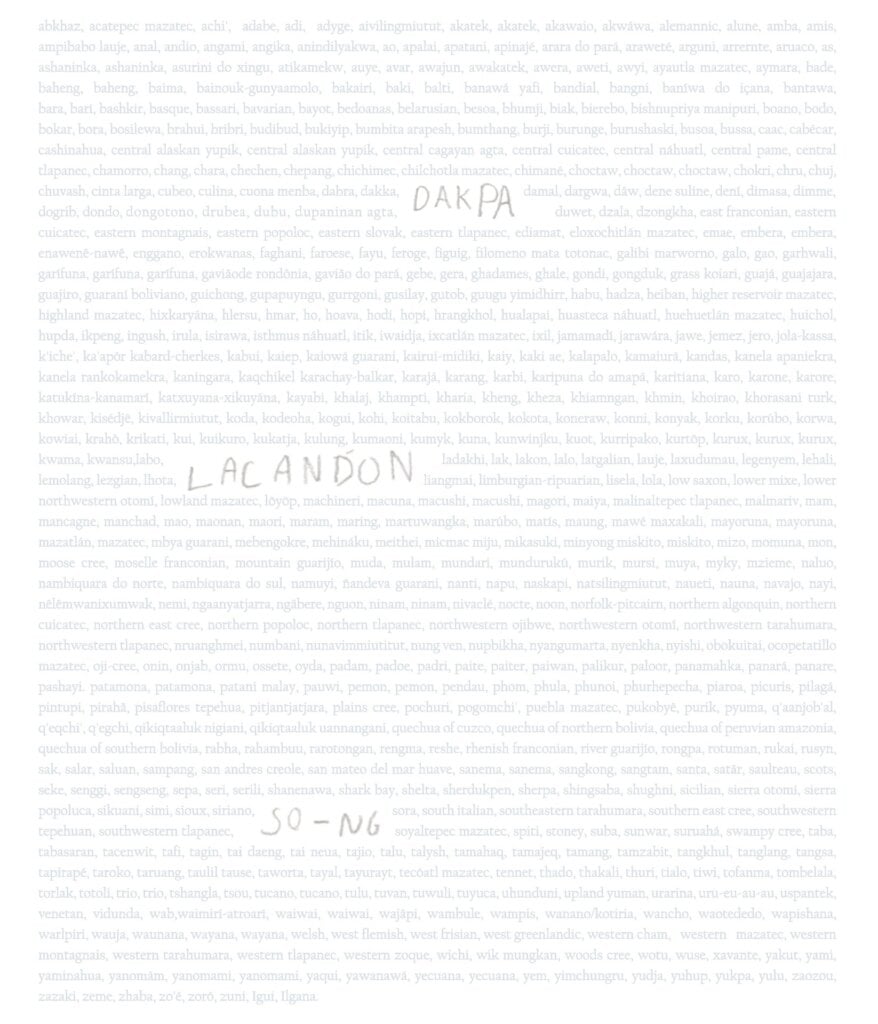

Sulla cover del nuovo numero di Artribune Magazine ci sono parole e culture che stanno andando perdute. È la partitura di un’opera sonora, e quindi invisibile, firmata dall’artista Nina Carini. L’abbiamo intervistata per parlare di vuoti e di riflessi, di eternità e transitorietà

Non so definire che cosa, dei lavori di Nina Carini (Palermo, 1984), mi colpisca di più. Se la sua capacità di rendere semplici cose estremamente complesse, o la grande eleganza con cui lo fa. Quello che so è che in un momento così saturo di stimoli, le sue opere – con la loro tensione verso il vuoto, il silenzio, l’invisibile, l’infinito – sono a dir poco rigeneranti. Nel chiederci una pausa, ricambiano con molto di più: ci insegnano ad assaporare lentamente e pienamente ciò che ci circonda, anche mentre tutto scompare. La copertina di questo Artribune Magazine è la partitura dell’opera sonora Le cose in pericolo (A, B, C, D, E…) e – come spiega Nina in questa intervista – è dedicata proprio a tutto ciò che sta andando perduto.

Quando hai iniziato a fare arte e perché?

Non ricordo una data precisa, già da piccola ero molto curiosa verso le immagini, soprattutto quelle astratte. Poi è arrivato il bisogno di creare, non è stata una scelta razionale ma una necessità, non potevo farne a meno. Mi sono formata all’Accademia di Belle Arti di Verona, poi ho frequentato il Biennio a Brera e infine un master alla Ensba di Lione, dove ho concepito la performance Confine (2018), oggi parte della collezione del Museo MART di Rovereto. Ho abbandonato fin dagli studi in Accademia le ricerche in ambito pittorico per concentrarmi sulle possibilità dei medium, già all’ultimo anno di Biennio esploravo il linguaggio sonoro. Tengo sempre le antenne accese verso il mondo e lavoro molto anche con il mio subconscio: lascio che nascano immagini oniriche, che provengono dai miei sogni o dalle mie letture. Ci sono elementi che attraggono la mia attenzione più di altri, come la luce, la voce, il tempo, la percezione, il linguaggio.

La tua pratica artistica si confronta con tanti medium: la scultura, il disegno, la poesia, la scrittura, l’installazione, la fotografia, il suono. Nella tua mente un’opera nasce prima come forma (e quindi come tecnica) o come concetto?

Gli approcci alla creazione sono diversi non c’è un modus unico, a volte parte tutto da una domanda e il lungo processo per arrivare alla risposta crea l’opera – di solito in questo caso c’è un tema che mi ossessiona e c’è sempre una lunga fase di studio e ricerca dedicata alla conoscenza o all’approfondimento dei fenomeni che sto esaminando. Altre volte mi appare direttamente la forma, come una visione. Questo è un approccio più recente, avviene da quando mi sono avvicinata alla scultura, come con Mani come rami che toccano cielo, la grande scultura in bronzo prodotta durante la residenza a Fonderia Artistica Battaglia, quando in un quaderno di appunti ho disegnato quelle lunghissime braccia. C’è molto questa pratica diaristica nel mio lavoro, fogli bianchi riempiti di schizzi in matita, versi o mappe di parole. Ogni opera attraversa un periodo di forte tensione prima di nascere. È successo con Lingue di Cielo (2023–2025), una installazione che, dopo due anni di lavoro è ora esposta a Palazzo Lantieri a Gorizia, dove convivono materiali organici, fossili, sculture e superfici riflettenti. Un insieme che genera una narrazione circolare, un contenitore di energia.

A proposito di Lingue di Cielo: qui, come in altre opere tra cui Occhi in lacrime, insisti sulla trasparenza del materiale e, in una certa misura, anche sul riflesso. Quanto è presente questa tensione nella tua ricerca?

Lingue di cielo credo abbia raggiunto una sintesi che va oltre l’aspetto riflettente, dal vivo l’opera sembra creare vibrazioni. È un lavoro composto da vari elementi ed ognuno di essi contiene un aspetto energetico. L’installazione è posizionata a pavimento e i vari componenti formano un disegno frutto di una ricerca sui simboli delle costellazioni. È come se avessi sezionato una porzione di cielo e l’avessi portata a terra. All’interno si trovano organismi naturali: prodotti di lunghi processi geologici che avvengono nel sottosuolo – i minerali. I fossili, testimoni del tempo profondo – forme che attraversano ere e sopravvivono alla fine. Il contrasto tra la permanenza minerale e la transitorietà umana – qualcosa di effimero, inafferrabile, ma anche comunicativo e verticale, come un ponte tra terra e infinito. C’è sicuramente una relazione con la luce data dai supporti in vetro e dalle micro-sculture in bronzo lucidato a specchio, creazioni che nascono dalla ricerca su alcuni frammenti di fossile animale: facendo lo stampo di queste forme e lavorando le cere prodotte nascevano nuovi esseri. Mi interessa il contrasto tra ciò che è eterno — la materia geologica — e ciò che è effimero e il ritmo che si crea nella coreografia di questi elementi. L’opera si osserva muovendosi: il fruitore è costretto a girarle intorno, come fa il tempo con noi. Il riflesso diventa movimento, e il movimento un modo per restare nel presente.

Quello che ho notato, sin mio primo incontro i tuoi lavori, è la tua capacità di valorizzare il silenzio, anche visivo. Qual è il ruolo del vuoto, dello spazio negativo, all’interno della tua pratica?

Il vuoto nell’immagine è una delle cose che rincorro, ed è anche uno dei motivi per il quale sono sempre più vicina al suono e alla luce – elementi che scolpiscono lo spazio ma che risultano trasparenti. La diffidenza verso l’immagine è indice del modo di pormi in relazione ai materiali e allo sviluppo del lavoro necessario alla realizzazione dell’opera. Mi pongo alla giusta distanza, accettando che si possano prendere molteplici direzioni per realizzarla. Ecco perché a volte la frammento come con Lingue di Cielo. Penso che l’installazione mi dia la possibilità di tenere insieme più parti attraverso continue trasformazioni. Alla base c’è anche un’urgenza di creare partiture mobili, che si muovano nel tempo. Non mi interessa l’immagine come fissazione, ma come campo di possibilità. The indeterminacy of an encounter, lavoro site specific prodotto per Fondazione Merz, partiva da questa esigenza – creare qualcosa di indeterminato nel tempo, un’opera che attraverso la relazione con la natura risultava diversa ogni giorno.

In Le cose in pericolo (A, B, C, D, E…) hai creato un’installazione sonora ambientale, in cui vengono pronunciate parole legate a lingue, culture e luoghi che rischiano di scomparire. Come ti confronti con l’invisibilità? È un punto di non ritorno, una frontiera o entrambe?

Esatto, l’opera è dedicata a quanto sta per estinguersi nel nostro mondo. Cinque gruppi di bambini della scuola primaria leggono elenchi in una lingua incomprensibile. Sono parole che indicano ciò che sta per scomparire: lingue, tribù, parti geografiche del mondo. Il lavoro nasce da un incontro con il poemetto Glossopetrae di Simona Menicocci. Come rivela il nome, ci troviamo di fronte a pietre di linguaggio, a parole sconosciute. L’installazione è costituita da quattro casse non visibili. L’invisibilità fa parte de mio bisogno di decostruire l’immagine per poi ricrearla. Oggi tutto ci arriva nella sua vulnerabilità: perché dovrei tendere ad un’immagine solida? Allo stesso modo, il suono è invisibile, ma anche presente. Persino disturbante rispetto ad altre presenze. Pensiamo alle mostre con più opere: se ve ne è una sonora investirà anche le altre, non puoi fare a meno di sentirla in quello spazio. La libertà che mi consente il suono è tale da potermi porre all’intersezione tra visibile e invisibile. Per me è anche un modo per discutere la presenza delle mie opere: attraverso di esse richiedo al fruitore molto ascolto ma, dal punto di vista della loro concretezza, non sono ambiziose, hanno sempre un ché di sospeso. Non penso immediatamente la presenza come materialità poiché in fondo ha a che fare con l’essere umano. Possiamo essere presenti ma risultare ugualmente invisibili.

In che direzione si sta rivolgendo la tua pratica? Quali sono i tuoi progetti futuri?

È un momento di nuove produzioni, in cui sto continuando a esplorare la scultura e l’installazione, con un’attenzione alla narrazione, al ritmo e la coreografia tra più elementi e medium – così che insieme possano generare un paesaggio emotivo. Ho appena concluso una residenza al Museo Carlo Zauli di Faenza, dove ho sviluppato tre progetti che intrecciano diversi medium in un dialogo aperto. Il tema centrale è il rapporto tra uomo e natura: immagino relazioni tra forme organiche e non – cercando di restituire una tensione tra presenza e scomparsa. I lavori saranno presentati in una mostra a cura di Gaspare Luigi Marcone, che inaugurerà a novembre. Sto anche approfondendo il linguaggio come forma di scrittura, la prossima installazione sonora nascerà proprio da frammenti di testi presenti nel mio diario. Una lettura recente che ha avuto un impatto importante sulla mia ricerca è Cultura profetica di Federico Campagna: il libro indaga il senso della fine del mondo così come lo conosciamo, e si interroga su come, a partire dalle sue rovine, possiamo immaginare e contribuire alla nascita di nuovi mondi. Da qui nasce anche il mio interesse per i fossili e per gli elementi naturali che sono scomparsi o stanno scomparendo. Dopo la mia personale alla Basilica di San Celso, ho iniziato una nuova fase di studio sulle specie vegetali in pericolo o già estinte, consultando archivi e banche dati online specializzate. La biodiversità si sta progressivamente impoverendo, e l’uomo continua a espandersi invadendo lo spazio della natura, senza interrogarsi davvero sulle conseguenze di questo processo. Su queste riflessioni si sta costruendo un nuovo corpo di sculture.

Alberto Villa

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati