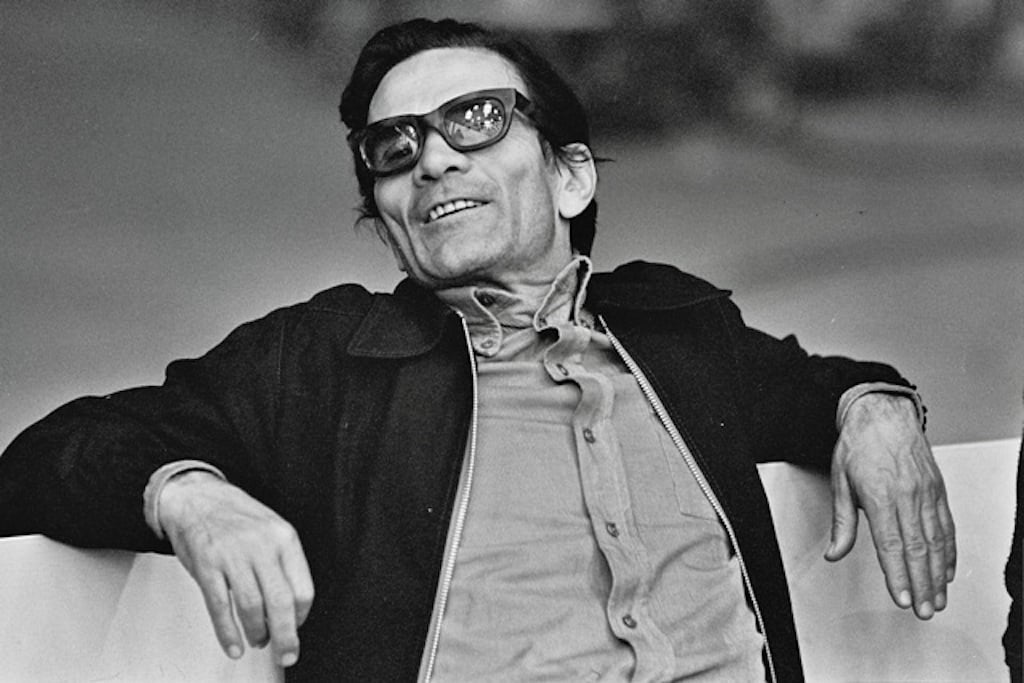

A 50 anni dalla morte Pier Paolo Pasolini è più necessario che mai

Fascismi, infezioni mediatiche, lotta di classe. A cinquant’anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini, le sue idee e le sue battaglie sono più attuali che mai

Chi ha visto anni fa il documentario Videocracy di Erik Grandini (2009), avrà constatato quanto sia vero il principio taoista secondo cui le trasformazioni profonde sono silenziose, impercettibili. Nel documentario si mostrava come nell’arco di due generazioni un Paese intero si scopriva impotente, povero e scorticato dalla lenta aggressione allo stato sociale, e in parte della costante erosione dei diritti costituzionali. La tesi del documentario era semplice: è stato sufficiente immettere nel circuito mediatico una lenta ma costante serie di spettacoli idioti – travestiti da patina “nazional-popolare” – dove la competizione si trasforma in una lotta per evitare sconfitte schiaccianti, per propagarsi come un virus nelle abitudini quotidiane.

Videocracy e l’intrattenimento di massa

Videocracy delineava quanto gli spettacoli di massa fossero diventati un’istituzione totale, nella misura in cui ognuno si identifica col potere da cui è però sconfitto. Più che il ‘68 o il ‘77, con le loro utopie rivoluzionarie di cui si sono perse le tracce, è stato lo spettacolo mediatico di massa l’agente che lentamente ha rovesciato le sorti di un Paese, rispetto al quale anche il destino dei partiti paga il suo tributo. È stato sufficiente provvedere ad alimentare pian piano la vita privata di mitologie consumistiche, sogni irraggiungibili, desideri mimetici (scimmiottare eroi mediatici, e oggi culto dei follower, ecc.), centrifugandoli in scenari depoliticizzati, dove ridere è sempre un deridere. Si è trattato di colonizzare la sfera del privato fino al punto da rendere naturale concepire soluzioni biografiche a contraddizioni sistemiche. Si è scritto molto su questo. Ma la valanga non si arresta. D’altra parte, le immagini non veicolano né dubbi né incertezze, ma offrendosi nella loro libera associazione giudicano senza l’ausilio della ragione, includono o escludono, forniscono un punto di vista esclusivo (un’ottica) del mondo, stimolano sentimenti in quanto agiscono nel profondo come i sogni. Ora, le immagini televisive – osservava Pasolini – escludono il dialogo: “il video è una cattedra, e parlando dal video si parla, necessariamente ex cathedra. Non c’è niente da fare, il video consacra, dà autorità, ufficialità… Insomma, il video rappresenta l’opinione e la volontà di un’unica fonte d’informazione, che è quella, appunto, genericamente, del potere” (Giornalisti, opinioni e TV, 1968).

Pasolini e i fascismi

Il fascismo mediatico nella prospettiva di Pasolini, lentamente, in forma sottile, dopo anni e anni di manipolazione di informazione e condizioni sociali, di forzature revisionistiche della storia, non è più il nostro male del passato, ma ritorna in modo subdolo, non con l’olio di ricino o col confino, ma sotto forma di corruzione come stile di vita politicamente condiviso, socialmente ramificato, moralmente tollerato. Il fascismo storico – osservava già Pasolini nel dicembre del 1973 (Acculturazione e acculturazione) – “proponeva un modello reazionario e monumentale che però restava lettera morta… Oggi, al contrario, l’adesione ai modelli imposti dal Centro [mezzi di comunicazione di massa] è totale e incondizionata”. Il fascismo di ieri ebbe inizio pubblicamente con la performance della “marcia su Roma”; oggi, dopo la “società dello spettacolo”, e nell’era della cosiddetta Intelligenza Artificiale, si fa strada attraverso l’uso manipolativo-ingegneristico della verità sulle mai spente guerre imperialistiche, e sull’uso intimidatorio e censorio dei media.

Pasolini e la lotta di classe

Altrove Pasolini (L’articolo delle lucciole, 1975) parla di “arcaicità pluralistica”, che viene smantellata dal “livellamento industriale”. Questo livellamento avrebbe un precedente storico nel nazismo. La formazione delle masse non è possibile senza una pianificazione tecnico-industriale che ingloba la sfera individuale. In un’intervista rilasciata nel 1975 – Tuttolibri, inserto de la Stampa dell’8 novembre – l’intervistatore (Furio Colombo) chiese a Pasolini se avesse nostalgia della letteratura impegnata di stampo francese (Sartre, ecc.), Pasolini rispose senza mezzi termini: “No! Ho nostalgia della gente povera e vera che si batteva per abbattere quel padrone senza diventare quel padrone”. Aveva già registrato l’assenza di quella gente “povera e vera”, che oggi inneggia al padrone che li deruba e li sfrutta, rifilandogli come consolazione quotidiana overdose di spettacoli, che hanno il sapore di videocrazie.

Una società infetta

Il darwinismo mediatico, questa Università del disastro (vince il più forte), è l’effetto di una società che elegge l’individualismo accompagnato dalla forza e dalla corruzione a sola condizione d’esistenza. Esso produce un modo di concepire le relazioni sociali dove non c’è spazio per pensare che vi possa essere una società sbagliata, di conseguenza non vi può essere spazio per pensare a una società giusta. L’idea di una società diversa è così esclusa in partenza. Sradicate dalle loro culture d’origine le masse restano un costrutto mediatico alla mercé delle mutazioni tecnologiche e soggette a quelle “infezioni psichiche” di cui ha parlato Freud (Psicologia delle masse e analisi dell’io) soggette cioè alla “pulsione gregaria”, alla riduzione del singolo a un dato statistico, cellulare, biologico. Come le immagini che le accompagnano, le controriforme sono lente, silenziose, impercettibili, come i tumori…ma una volta compresa la truffa potrebbe essere troppo tardi.

Marcello Faletra

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati