Omaggio a Sylvano Bussotti

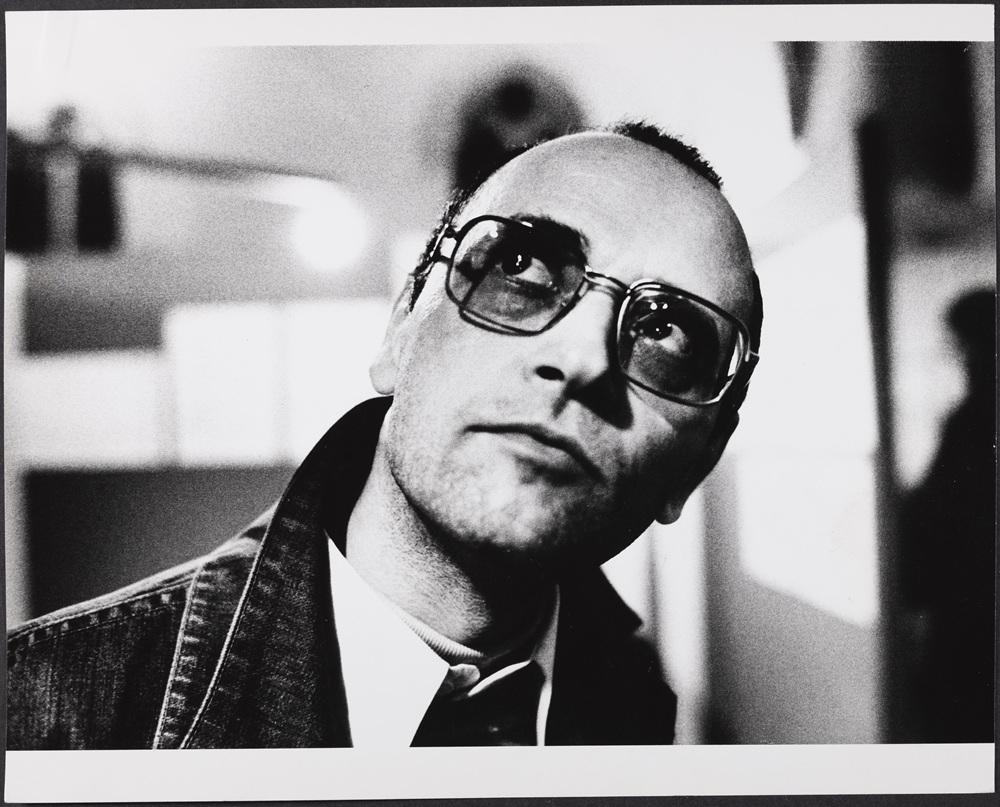

Triennale Milano, in collaborazione con Archivio Storico Ricordi, dedica un omaggio a Sylvano Bussotti (Firenze, 1931 – Milano, 2021), compositore che fece parte dell’avanguardia degli anni Cinquanta e Sessanta la cui produzione musicale – entrata nella storia per le sue innovazioni grafiche – si intreccia con altre forme di espressione: letterarie, plastiche, sceniche e cinematografiche.

Comunicato stampa

Triennale Milano, in collaborazione con Archivio Storico Ricordi, dedica un omaggio a Sylvano Bussotti (Firenze, 1931 – Milano, 2021), compositore che fece parte dell’avanguardia degli anni Cinquanta e Sessanta la cui produzione musicale – entrata nella storia per le sue innovazioni grafiche – si intreccia con altre forme di espressione: letterarie, plastiche, sceniche e cinematografiche.

Nella settimana che celebra la comunità LGBTQIA+, viene ricordato un artista, apertamente omosessuale, che ha saputo sfidare le convenzioni artistiche e sociali dell’epoca e le cui opere ancora oggi sono portatrici di un’importante ed estremamente attuale riflessione sul rapporto fra arte e eros.

All’interno di Voce Triennale viene presentata una speciale installazione dedicata a Lorenzaccio, melodramma romantico danzato ispirato al dramma omonimo di Alfred de Musset, scritto e composto da Bussotti per il 35° festival di musica contemporanea della Biennale di Venezia (Teatro La Fenice, 7-8 settembre 1972). In Voce verrà trasmesso un estratto sinfonico di 12 minuti diretto qualche anno dopo la prima veneziana dal compianto Giovanni Sinopoli, mentre nell’atrio che porta allo spazio verranno riprodotte su schermo alcune pagine della partitura autografa (ricca di disegni dello stesso compositore) e saranno esposte alcune stampe di grande formato di dettagli dei bozzetti di scena.

Giovedì 26 giugno alle ore 11.00 questo omaggio verrà presentato da Carlo Antonelli, consulente scientifico di Voce Triennale, e da Pierluigi Ledda, direttore dell’Archivio Storico Ricordi. Saranno presenti Rocco Quaglia, coreografo, danzatore, collaboratore e compagno di Bussotti, e Luca Ciammarughi, pianista e autore del volume Non tocchiamo questo tasto. Musica classica e mondo queer.

Lorenzaccio è un’opera ambiziosa e innovativa, una fusione di opera, danza e teatro che, come tutta la produzione di Bussotti, gioca con la tradizione operistica e propone un nuovo approccio di avanguardia, nel quale la drammaturgia musicale è concepita in maniera fluida e dove la critica sociale convive con la celebrazione della corporeità della performance.

Questo progetto, realizzato insieme all’Archivio Storico Ricordi, segna l’inizio della collaborazione di Triennale con i grandi archivi milanesi, che rappresenta una delle linee di ricerca che confluiranno all’interno di Voce, mettendo a sistema memoria storica e sperimentazione.

Triennale Milano ringrazia il Partner Campari, il Textile Partner Dedar, i Technical Partner Remuzzi Marmi, CeaDesign e Lualdi e gli Istitutional Partner Deloitte e Fondazione Deloitte, Lavazza Group, Salone del Mobile.Milano per il sostegno alle attività di Voce.

Sylvano Bussotti è nato a Firenze nel 1931. Inizia lo studio del violino con Margherita Castellani ancora prima di compiere i cinque anni di età. Studia al Conservatorio "Luigi Cherubini" di Firenze, studi che interromperà a causa della guerra, senza conseguire alcun titolo di studio. Dal 1949 al 1956 approfondisce, da autodidatta, lo studio della composizione. A Parigi, dal 1956 al 1958, frequenta i corsi privati di Max Deutsch, incontra Pierre Boulez e Heinz-Klaus Metzger, che lo condurrà a Darmstadt, dove conosce John Cage. Inizia in Germania, nel 1958, l'attività pubblica, con l'esecuzione delle sue musiche da parte del pianista David Tudor, seguita dalla presentazione a Parigi di brani eseguiti da Cathy Berberian sotto la direzione di Pierre Boulez. Soggiorna in U.S.A. nel 1964-65, invitato dalla Fondazione Rockfeller a Buffalo e New York, dopo il conferimento di tre premi da parte della SIMC negli anni 1961, 1963 e 1965. Nel 1967 riceve il premio “all'Amelia” della Biennale di Venezia; nel 1974 il premio "Toscani d'Oggi" e nel 1979 il premio Psacaropulo a Torino. È stato direttore artistico del Teatro La Fenice di Venezia e del Festival Pucciniano di Torre del Lago. Ha insegnato storia del teatro musicale all'Accademia di Belle Arti all’Aquila. Nel 1980 è stato docente di composizione e analisi alla Scuola di Musica di Fiesole, direttore della sezione Musica alla Biennale di Venezia dal 1987 al 1991. Fin da ragazzo lavora alla composizione musicale così come al disegno e alla pittura; sue mostre d'arte si allestiscono in vari paesi del mondo. Dall'attività concertistica si sviluppa l'esperienza teatrale che lo porta a occuparsi di cinema e di televisione. Dal 1965 l'aspetto fondamentale della sua attività è costituito da spettacoli di teatro musicale, sintesi della propria esperienza creativa realizzati nell'ambito del BUSSOTTIOPERABALLET, nome abbreviato in B.O.B. da lui fondato a Genazzano nel 1984 e che allestisce concerti, spettacoli, mostre d'arte e manifestazioni di ampio respiro internazionale.

L’Archivio Storico Ricordi è la memoria storica dell’editore musicale Ricordi, fondato nel 1808. Il suo prestigio risiede nella varietà dei documenti conservati, che offrono una visione completa della cultura, dell’industria e della società italiana. Ospitato presso il Palazzo di Brera a Milano, l’Archivio raccoglie 7.800 partiture manoscritte e a stampa, 10.000 libretti dal XVII al XX secolo, 31.000 lettere di compositori e librettisti, 13.000 bozzetti e figurini, oltre 6.000 fotografie, manifesti Art Nouveau, disegni e stampe. Dal 2016 l’Archivio ha aperto le porte online della sua collezione digitale ed è oggi impegnato in diverse campagne di digitalizzazione condivisa (in collaborazione con Wikimedia), innovativi progetti di public history (Puccini Online), affondi nel contemporaneo (la serie di conversazioni con artisti The Music Folder).