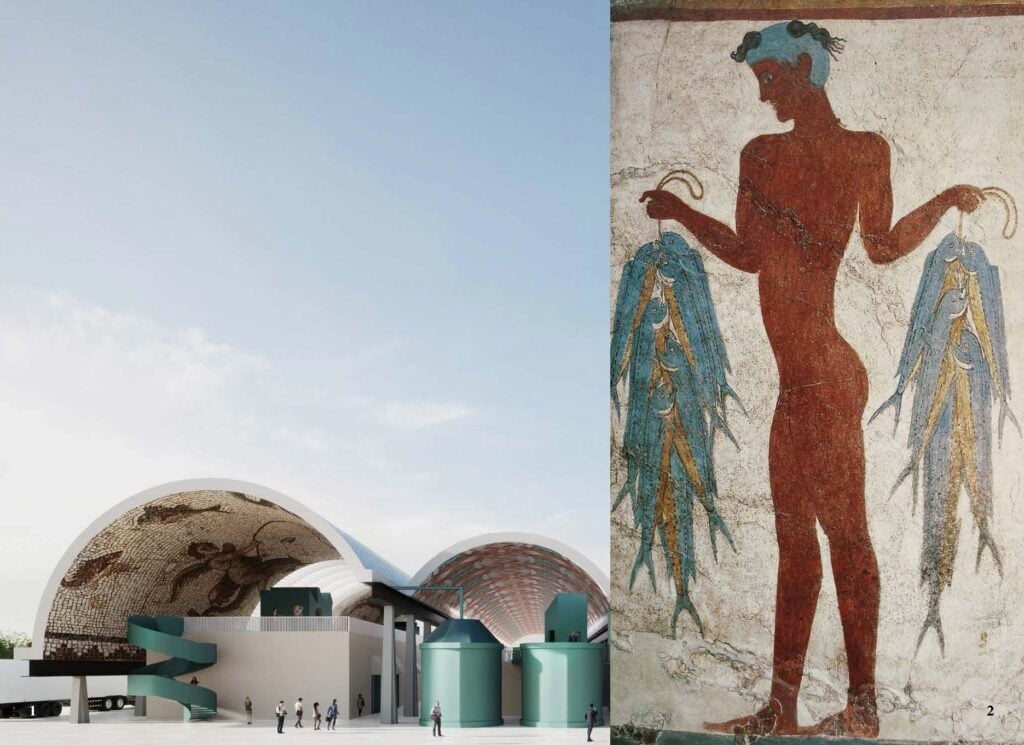

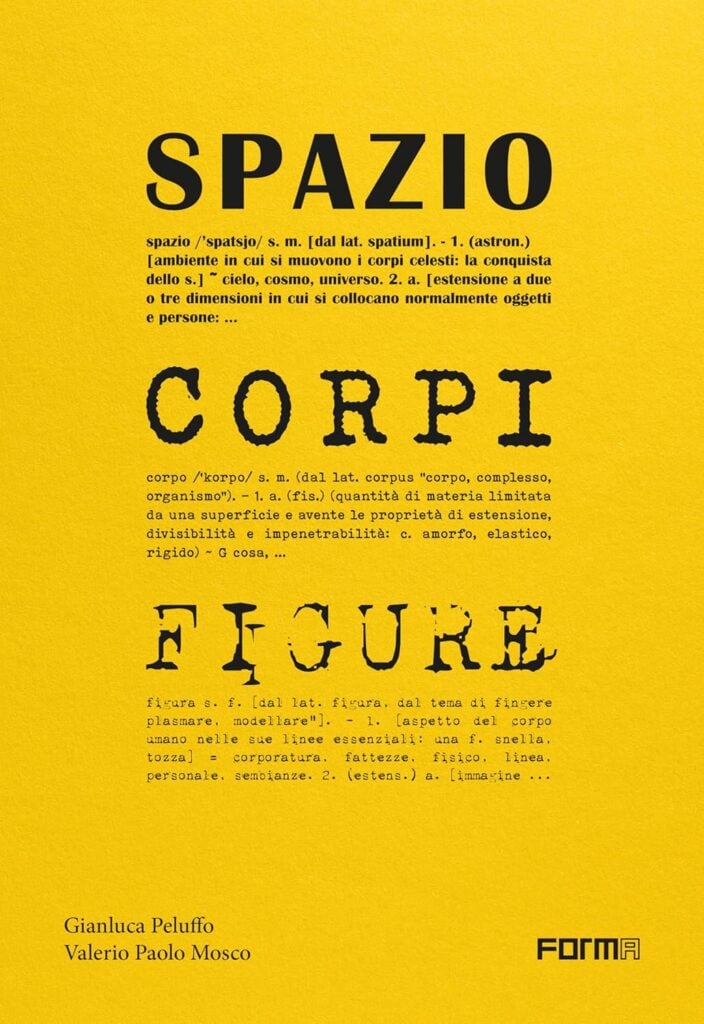

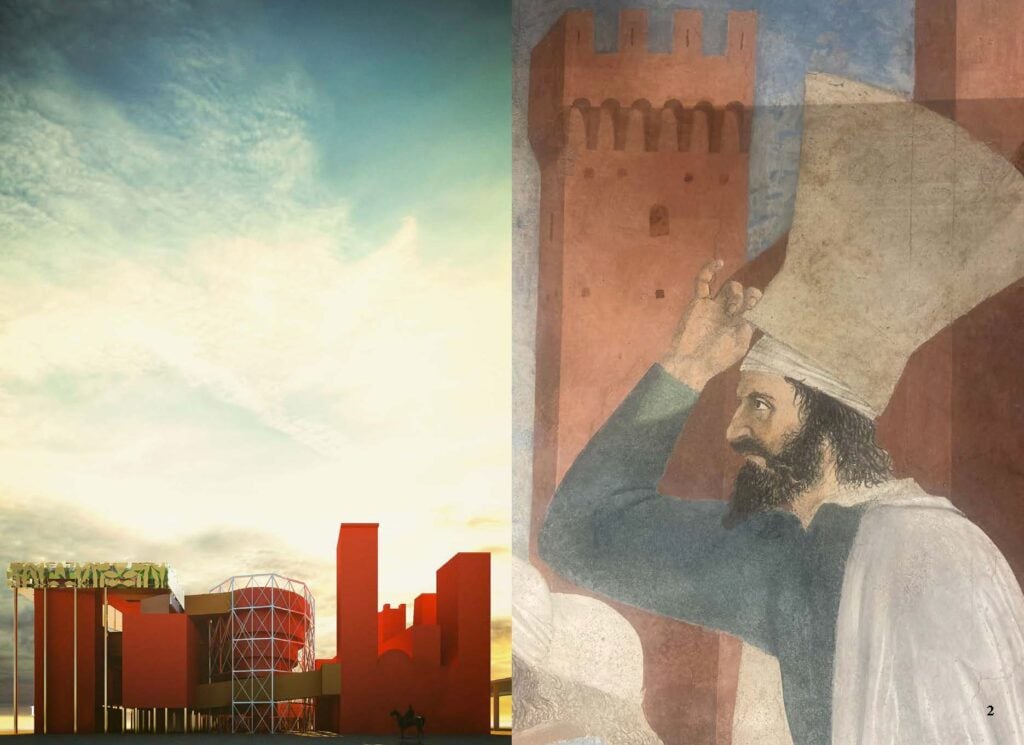

Il libro sulle architetture dello studio Peluffo & Partners, tra spazio, corpi e figure

Autore con l’architetto Gianluca Peluffo del recente volume “Spazio, Corpi, Figure. Peluffo & Partners”, il critico Valerio Paolo Mosco spiega in questo testo le ragioni teoriche alla base della pubblicazione arricchita dalle fotografie di Ernesta Caviola

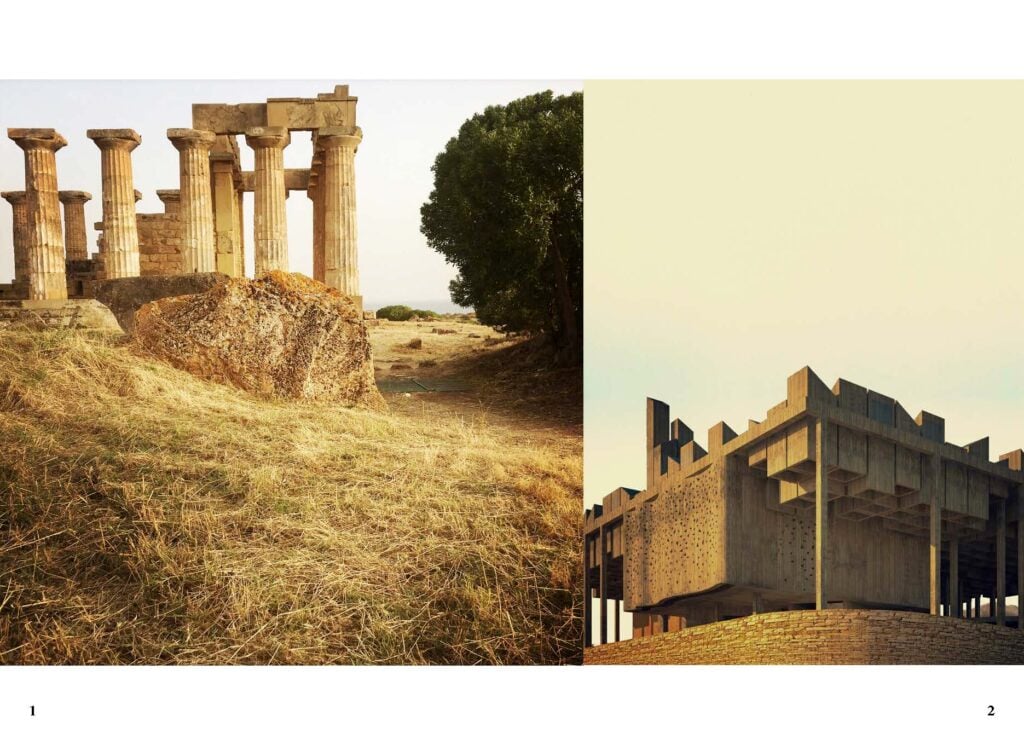

Per approssimazione quello che Ernesto N. Rogers definiva il “fenomeno architettonico” è inscrivibile ancor oggi all’interno di un triangolo ai cui vertici troviamo i tre termini identificati da Vitruvio: l’utilitas (la forma adatta allo scopo), la firmitas (la forma adatta ad essere e rappresentare la stabilità) e la venustas (la forma capace di nobilitare i due termini precedenti a livello della bellezza). La validità del triangolo identificato da Vitruvio è tuttora evidente e lo è specialmente per quel che riguarda l’operato del fare architettura, un operato per Vitruvio “politico”, frutto di una costante mediazione tra istanze diverse, o meglio di una costante contrattazione tra le stesse. Proviamo ad ipotizzare un altro triangolo che non ha affatto intenzione di essere alternativo a quello vitruviano, ma ci consente di porre la questione del fenomeno architettonico su un altro piano capace di trascendere il “fenomeno”, o se non altro aprirsi agli aspetti simbolici del fenomeno stesso. Questo triangolo, che potremmo definire metaforico, ha ai suoi vertici il corpo, lo spazio e la figura.

Il corpo, lo spazio e la figura in architettura

Analizziamo i tre termini. Il corpo in architettura è chiaramente una metafora. Un corpo fisico infatti non è del tutto penetrabile, mentre l’architettura lo è, anzi vive in quanto corpo permeabile. Il corpo in arte o è compatto o è squarciato. Per quel che riguarda il secondo caso vengono in mente le nature morte seicentesche con i corpi di animali squarciati o più recentemente i magnetici quadri di Francis Bacon, che più che il corpo mette in mostra la carne con cui esso è costituito. Il corpo architettonico, al contrario di quello artistico, è invece un corpo permeabile, che noi viviamo dall’interno. Nel linguaggio comune infatti, se parliamo di corpo architettonico, si pensa allo spazio interno, allo spazio cavo contenuto dalle mura di un edificio. Inoltre lo spazio interno, come peraltro già notato da Gaston Bachelard e Bruno Zevi, non esiste in sé stesso, ma appare in quanto contiene noi che lo viviamo. Dentro uno spazio architettonico infatti siamo corpi ospitati in un corpo più vasto che ci contiene.

Limiti e potenzialità del corpo

In una trasmissione televisiva divulgativa degli Anni Sessanta Bruno Zevi per spiegare cosa fosse lo spazio, con una bacchetta come quelle dei maestri di molti anni fa, circoscriveva il perimetro interno della chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza di Borromini. Nel circoscrivere il perimetro dall’interno, Zevi evidenziava le protuberanze e le rientranze, il loro ritmo, ovvero il ritmo del corpo che ci contiene. Il corpo esiste in quanto ha un limite; esso infatti non può essere illimitato, se così fosse svanirebbe. Constable e Turner nel XIX secolo hanno cercato tra i primi di rappresentare l’illimitato; fa riflettere il fatto che entrambe siano tornati sui loro passi. Turner per esempio si è limitato a mettere delle tracce di illimitato all’interno dei propri quadri e non è un caso le ha messe al centro dello stesso, quasi intendesse dare un limite all’illimitato. L’illimitato, ovvero la volontà di svincolarsi dal corpo e quindi dai limiti, è l’espressione di un’eredità che discende dal sublime romantico, un’eredità ancora molto viva, che troviamo in una parte non indifferente della produzione artistica e architettonica contemporanea, probabilmente in quella di maggior effetto e allo stesso tempo in quella più pretenziosa. Lo aveva compreso Simone Weil: l’attrazione per l’illimitato e per l’incorporeo produce l’immaginazione e l’immaginazione altro non è che il nome che inconsciamente diamo a qualunque fuga dalla nostra presenza, che diamo a qualunque situazione o sentimento che ci allontana da noi stessi, che ci allontana quindi dalla nostra postura etica ed estetica. L’immaginazione dunque come una chimera: una chimera che ci allontana dal nostro corpo, anzi dal nostro dovere di essere corpo.

La corrispondenza tra corpo e spazio in architettura

Il corpo in architettura, attraverso i muri delle costruzioni, resiste all’illimitato e così facendo determina lo spazio. È un dato di fatto non solo percettivo che senza dei limiti, senza dei muri che rinserrano il corpo, lo spazio svanisce. Corpo e spazio dunque in architettura di fatto corrispondono. Una corrispondenza che non abbiamo nell’arte, dove caso mai abbiamo una relazione tra i due termini. Eppure il sogno per così dire metafisico delle avanguardie è stato quello di abbattere i limiti, facendo fuggire lo spazio da tutte le parti, nei casi più estremi facendolo evaporare in atmosfera. Il prezzo pagato, non solo dall’avanguardia storica ma anche della sua riproposizione del decostruttivismo e della successiva volgarizzazione dell’architettura design, è stato alto. La forma non più incarnata, ovvero senza limiti, ha iniziato infatti a vagare alla ricerca di un proprio ruolo. La straordinarietà degli effetti ha così preso il posto di quel rapporto misterioso tra corpo che vive l’architettura e l’architettura stessa. Un mistero che ha assunto forme diverse nel tempo, ma che ha avuto sempre, come avviene per i misteri metafisici, la capacità di rimanere di fatto sé stesso. Aveva ragione la poetessa Cristina Campo ad affermare che la poesia, quando è tale, è come se generasse un’architettura che si dispone ad ospitare un non ben identificato rito. In definitiva Campo andava asserendo che la poesia è per metafora assimilabile ad un corpo (ci piace pensare ad un corpo architettonico) che ospita un mistero e i misteri, si sa, vivono nel rito. Nell’illimitato, nell’a-spaziale, nell’incorporeo, questo rito non può avvenire, o se avviene è semplice farsa.

L’architettura è corporale quando si incarna nello spazio

Il corpo è visibile, non può esistere senza la sua presenza. Esso inoltre è settico, produce odori e sensazioni olfattive; produce anche, con i suoi movimenti e con le sue azioni, rumori: sentiamo il corpo ed è la prova che esso è vivo. Ma più che altro il corpo somatizza il tempo e lo fa in maniera inesorabile, in maniera “drammatica”. Quella che a questo punto possiamo definire l’architettura corporale, quella che si incarna nello spazio, non può fare a meno di inscenare un dramma. Dramma nel senso alto del termine, non certo un dramma sentimentale, ma dramma metafisico che prende forma in un incontro tra noi e ciò che ci contiene. Il punto è che il dramma, anche quando è come nel nostro caso metaforico, induce una profonda partecipazione, o meglio un impegno. Lo aveva compreso Nietzsche, e dopo di lui Freud: questa partecipazione è spesso difficilmente sopportabile: è un impegno gravoso. In ragione di ciò si tende a rimuoverlo; così facendo si pensa di alleggerire la vita, invece la si rende superflua: la si rende (ed è questo il vero dramma) inutile a sé stessa. “Io sono il corpo, null’altro che il mio corpo” affermava lo Zarathustra di Nietzsche; il suo era un appello, un appello ad affrontare il dramma, a viverlo, persino goderne. Ci piace immaginare Zarathustra che urla la sua testimonianza di fronte alla tanta architettura incorporea, virtuale, prestazionale, comunicativa, consolatoria e intrisa di buoni sentimenti che vediamo da più parti. Il corpo (artistico o architettonico) dunque come strumento di opposizione al mondo così come è o come ce lo intendono proporre.

Figura VS Immagine

Eliminando il corpo dall’architettura, l’immagine prende il sopravvento. Il triangolo che abbiamo proposto all’inizio, ovvero quello ai cui vertici troviamo il corpo, lo spazio e la figura oggi sembrerebbe essere stato risucchiato in una sola parola: immagine. Una parola generica, accessibile a tutti, facilmente condivisibile, di forte impatto comunicativo, per cui populista. L’immagine ha un fine: quello di accorciare il più possibile il significato semantico della figura, in definitiva è una figura trasformata in icona; o meglio è un’icona trasformata in un idolo. La figura invece non intende affatto ridurre il significato semantico che propone; ciò non vuol dire che essa debba essere necessariamente complessa. Una figura semplicissima può infatti avere molti significati, può contenere anche diversi piani semantici. Alle volte, come ci insegnano alcune poesie, alludere anche a significati insondabili. Ma più che altro la figura, al contrario dell’immagine, deriva sempre da un corpo e allude sempre ad una spazialità: la figura infatti, sempre per metafora, è plastica, l’immagine non lo è. Se allora l’immagine è intangibile e asettica, astratta o pop, la figura è tattile ed essendo tattile non è del tutto riproducibile. Di un’immagine infatti possiamo accontentarci di una riproduzione, di una figura no: essa va vista dal vero; va vista nella sua paradossale corporeità bidimensionale, anzi nella sua tattile corporeità bidimensionale. La figura nel triangolo proposto ha dunque un ruolo fondamentale, come se attirasse a sé il corpo e lo spazio, ma non è autosufficiente. Attenzione, non lo sono neanche il corpo e lo spazio. Essi infatti, per poter rimanere nella nostra memoria, devono incarnarsi in una figura, ovvero in un qualcosa che per così dire ne stabilizzi la presenza. Se così non fosse avremmo spazi informi, sfuggenti, spazi in definitiva incapaci di alludere ad un corpo. D’altronde il corpo senza la sua figura, risulta impalpabile, o meglio dimenticabile. Ci piace immaginarci all’interno del triangolo del corpo, dello spazio e della figura. Li, come in una fortezza, ci sentiamo protetti. Li sono ospitate tante opere, gran parte di esse sono opere italiane.

Valerio Paolo Mosco

Gianluca Peluffo e Valerio Paolo Mosco, Spazio, Corpi, Figure. Peluffo & Partners

Forma Edizioni, Firenze 2024

Pagg. 264, €25.00

ISBN: 9788855211925

Scopri di più

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati