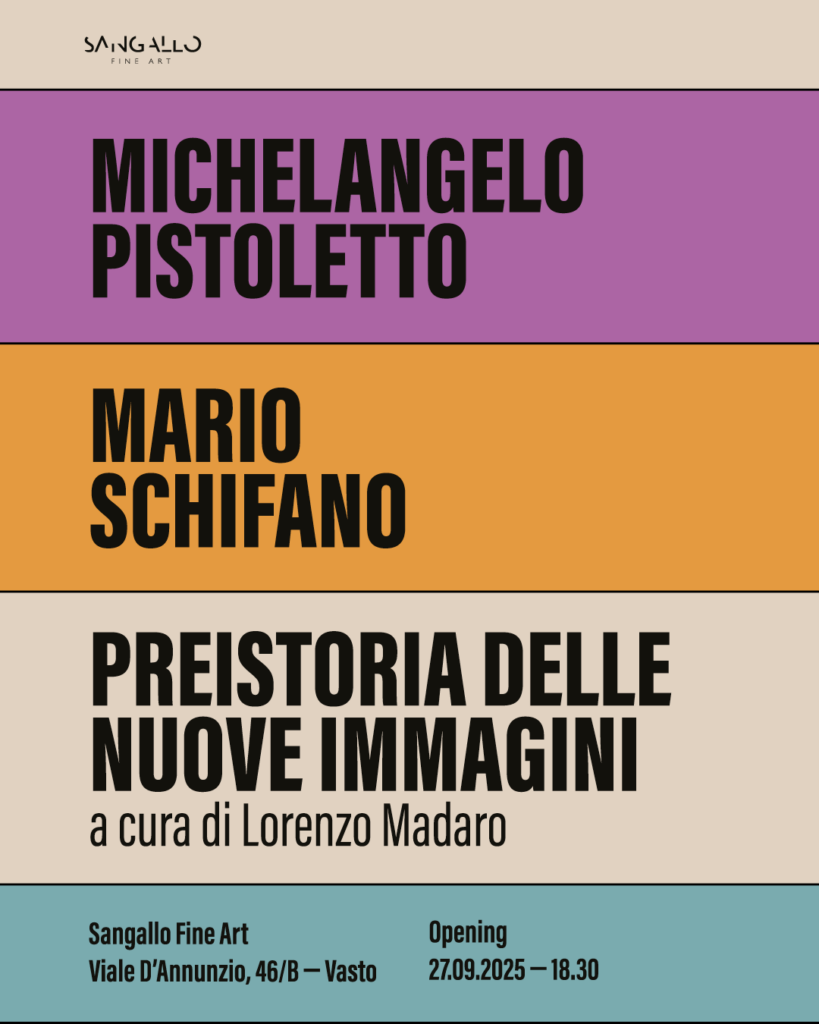

Michelangelo Pistoletto / Mario Schifano – Preistoria delle nuove immagini

In mostra, una selezione di opere dei due artisti, pilastri dell’arte internazionale del secondo Novecento.

Comunicato stampa

È il tempo della conoscenza il fulcro primario del pensiero visivo e concettuale alla base di due

esperienze coeve ma per molti versi anche molto distanti, ossia quelle che riguardano le

esperienze di Michelangelo Pistoletto e Mario Schifano a cavallo tra i Sessanta e Settanta. Siamo in

un momento in cui lo schermo televisivo assume un ruolo cruciale e l’immagine in movimento

entra prepotentemente a far parte della dinamica relazionale e sociale del quotidiano delle

famiglie italiane con i primi telegiornali e caroselli. Una presenza confortevole, che intrattiene,

suggerisce e fa sognare, tiene compagnia e al contempo disturba la quiete: una finestra sul mondo

che genera sapere, genera attese e emulazioni.

I due artisti si muovono con disinvolta e ricercata attenzione su versanti che hanno anzitutto un

comune denominatore: l’immagine. Michelangelo Pistoletto tra il 1961 e il 1962 avvia le prime

sperimentazioni che lo porteranno poi al concepimento degli specchi, una delle più significative

rivoluzioni della storia dell’arte contemporanea del XX secolo: l’acciaio inox lucidato a specchio è

il materiale più adeguato come supporto per l’immagine fotografica stampata su velina, dopo le

prime prove riguardanti specificatamente la pittura. L’obiettivo è il capovolgimento totale di un

problema che è alla base dell’osservazione e del rapporto tra fruitore e opera d’arte. Non più

passivo, quindi, ma attivo. Lo spettatore entra prepotentemente nella dinamica dell’opera, rivede

sé stesso, entra nella dinamica di convivenza con l’immagine fissa stampata e applicata sulla

superficie inox. Nascono i quadri specchianti che diventano quasi un varco tra realtà e

rappresentazione della realtà, mettendo così in comunicazione l’arte con la vita.

I primissimi Quadri specchianti vengono esposti per la prima volta alla Galleria Galatea di Torino.

Siamo nell’aprile del 1963, ai primordi della temperatura della Pop Art. Ileana Sonnabend visita la

mostra acquistandola in blocco, avviando una collaborazione Europea con la sua galleria parigiana

e americana con quella di Leo Castelli, all’apice del suo successo come magnate della Pop Art, di

cui Pistoletto è l’unico rappresentante italiano in quel contesto. Con questo ciclo di opere l’artista

torinese entra subito nel circuito internazionale come rivela il significativo regesto delle sue

mostre di quel torno di anni: nel 1964 a Parigi (Galerie Ileana Sonnabend), nel 1966 a Minneapolis

(Walker Art Center); nel 1967 a Bruxelles (Palais des Beaux-Arts), New York (Kornblee Gallery),

Colonia (Galerie Zwirner), Detroit (J. L. Hudson Gallery) e Parigi (Galerie Ileana Sonnabend); nel

1969 a New York (Kornblee Gallery), Rotterdam (Museum Boymans van Beuningen) e Buffalo

(Albright Knox Art Gallery).

Non è un caso che nel 1967, nel suo fondamentale saggio d’avvio dell’Arte Povera pubblicato su

Flash Art, Germano Celant preciserà quanto segue: “Così Pistoletto (come Warhol, Mari e

Grotowski) si è posto sin dal 1964 il problema della libertà del linguaggio non più legato al sistema,

alla coerenza “interiore”, e ha realizzato nel 1966 opere estremamente “povere”, un presepe, un

pozzo di cartone con tele spaccate al centro, una bacheca per vestiti, una struttura per parlare

seduti, un tavolo fatto di cornici e quadri, una foto gigante di Jasper Johns, una lampada a luce di

mercurio. Un lavoro teso alla registrazione “dell’irrepetibilità di ogni istante” (Pistoletto), che

presuppone il rifiuto di ogni sistema e di ogni aspettativa codificata. Un libero agire, in-vincolato e

imprevedibile (nel 1967 un sarcofago, una casa dipinta con estrema libertà cromatica, una sfera di

carta di giornali pressata, un corpo ricoperto di mica), un frustrare l’aspettativa, che permette a

Pistoletto di rimanere sempre al confine tra arte e vita”.

Mario Schifano invece riflette sulle immagini attraverso una sorta di membrana di transito della

memoria attiva e presente, live. Ovvero la televisione. La fotografa perché la considera musa

ausiliaria e finestra sul mondo. Quando durante un’intervista il suo amico Fulvio Abbate gli fa

notare che lui è erede della grande tradizione del paesaggio italiano, Segantini compreso, Schifano

risponde polemicamente che non è così, anche perché lui non conosce (naturalmente lo dice in un

senso provocatorio) Segantini “perché in televisione ancora non lo fanno”. In questo processo di

appropriazione delle immagini, Schifano inventa un nuovo codice espressivo e visivo. Le tele

emulsionate, poi ritoccate con smalti attraverso il suo gesto eroico, rivelano una parte pionieristica

di tutto il lavoro germinale del maestro romano, su cui la sezione dedicata a Schifano si concentra

con particolare attenzione.

La mostra presenta una selezione di opere dei due artisti ed è accompagnata da un catalogo a cura

di Lorenzo Madaro, professore di Storia dell’Arte Contemporanea all’Accademia di Belle Arti di

Brera, Milano. Il catalogo è edito da Metilene Edizioni.