Giosetta Fioroni – La scrittura delle farfalle

“La scrittura delle farfalle”, opere su carta di Giosetta Fioroni, una delle più apprezzate artiste del secondo Novecento.

Comunicato stampa

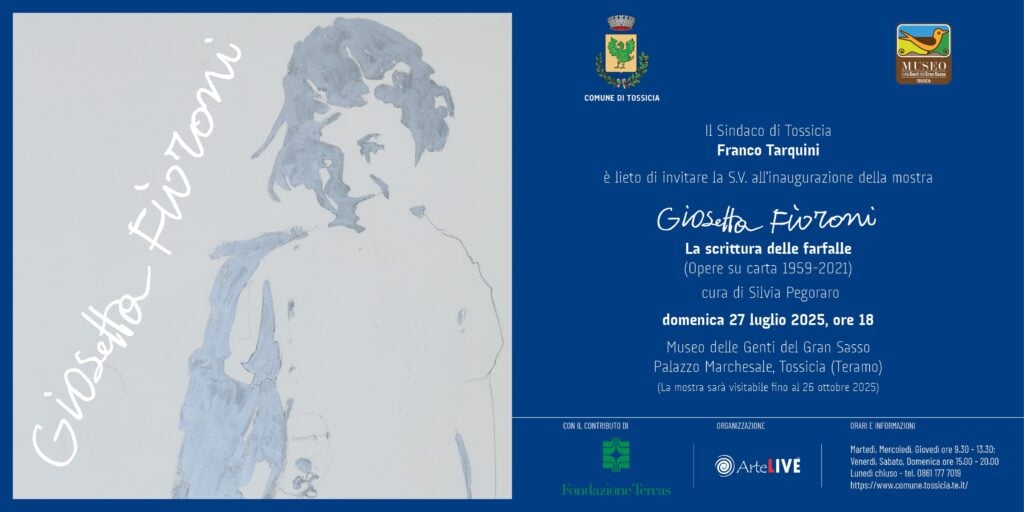

“La scrittura delle farfalle”, opere su carta di Giosetta Fioroni, una delle più apprezzate artiste del secondo Novecento. Una mostra che, dal 27 luglio al 26 ottobre, animerà il Museo delle Genti del Gran Sasso, sede espositiva ospitata nel prestigioso Palazzo Marchesale di Tossicia (TE).

L’esposizione, basata su 40 opere su carta realizzate dall’artista romana in oltre 60 anni di carriera, mira a ripercorrere la storia della poesia per immagini di Fioroni, con analisi e curatela artistica della critica e storica dell’arte Silvia Pegoraro. Il nuovo spazio espositivo, inaugurato a fine 2024 dopo un importante lavoro di restauro e ristrutturazione, si prepara ad accogliere il viaggio artistico incentrato su una vera icona della Pop Art italiana, forte di numerosi cicli pittorici e grafici che hanno fatto parte, negli anni, di innumerevoli esposizioni internazionali.

Il percorso offerto dalla mostra propone una panoramica completa della visione di Giosetta Fioroni, con opere inedite e raramente esposte al pubblico, anche in quanto custodite in collezioni private. Un viaggio che accompagnerà lo spettatore nella stagione artistica italiana del secondo dopoguerra, dal 1959 al 2021, affrontando la raffinatezza e l’incisività di un’artista che, a soli 24 anni, ha esposto alla XXVIII Biennale di Venezia, mentre nel 1957 ha allestito la sua prima personale nella Galleria Montenapoleone di Milano.

Una mostra, quella che prende il via il 27 luglio, che intende anche valorizzare il lavoro dell’artista Annunziata Scipione, nata e vissuta a Tossicia fino alla sua morte, nel 2018. Il valore artistico di Scipione, facilmente individuabile nell’esposizione permanente nello stesso Museo, vuole essere messo in risalto anche tramite l’accostamento con opere come quella di Fioroni, per creare un virtuoso dialogo che faccia viaggiare lo sguardo dello spettatore tra i diversi stili e luoghi.

A partecipare a questo progetto di valorizzazione artistica e di promozione dell’incantevole cornice che lo ospita sono il Comune di Tossicia, la Fondazione TERCAS e l’associazione culturale ArteLive di Teramo, in qualità di ente organizzatore. A sostegno dell’idea e della sua realizzazione anche le attività del territorio NACA MEDICAL srl, MBR TECHNOLOGY srl, MQR srl, MORETTI QUINTILIO srl e LAV. EUROPA MULTISERVICE srl.

Con il presente comunicato l’organizzazione promotrice e i partner vi invitano all’inaugurazione dell’esposizione, che si svolgerà domenica 27 luglio 2025 alle 18:00 nel Museo delle Genti del Gran Sasso – Palazzo Marchesale, Tossicia (TE).

Segue una scheda biografica dell’artista Giosetta Fioroni.

L’Ufficio stampa.

[email protected]

Scheda biografica e tecnica di Giosetta Fioroni

Giosetta Fioroni nasce nel 1932 a Roma in una famiglia di artisti che le consente di studiare presso l'Accademia di Belle Arti di Roma, allieva di Toti Scialoja. Il primo grande passo della sua carriera è la partecipazione, a soli 23 anni, alla VII Quadriennale di Roma del 1955, che anticipa di un anno l’esposizione alla XXVIII Biennale di Venezia.

Nel 1957 allestisce presso la Galleria Montenapoleone di Milano la sua prima personale. Con Franco Angeli, Tano Festa e Mario Schifano frequenta l'ambiente di rinnovamento artistico che si riunisce intorno alla Galleria La Tartaruga di Roma, entrando a far parte di quella che è stata definita "Scuola di Piazza del Popolo". La versione “romana” della Pop Art, come corrente artistica, porta Fioroni ad abbandonare i modelli della ricerca informale, proponendo una vera rivoluzione in pittura che la renderà uno degli esponenti più interessanti della Scuola.

Nel 1961 espone, in una personale alla Galleria La Tartaruga di Roma, una serie di opere nelle quali si sintetizzano alcuni elementi che, in quegli anni, caratterizzeranno la sua pittura. Al centro della sua visione primeggia l’uso dell’argento, definito come colore-non colore, che diviene una superficie come quella dello specchio, intrigante perché assorbe e restituisce le immagini. Il suo ruolo nella storia della stessa Galleria non è secondario.

“una nuova generazione di pittori romani sta impetuosamente venendo alla ribalta”: una generazione artistica “di maturazione precoce e con caratteri più organici e compatti delle due precedenti”, scrive all’epoca il critico Cesare Vivaldi. Per descrivere la Pop Art italiana, infatti, non si poteva non notare il distaccamento artistico dal passato. Anche per una corrente formata da artisti che, per quanto prendessero ispirazione dalle esperienze artistiche dell’epoca negli Stati Uniti d’America, hanno sempre dimostrato una loro spiccata originalità per temi, posizioni ideologiche e abilità tecnica, in consonanza con la tradizione artistica italiana.

Nel 1964, è invitata da Calvesi alla Biennale di Venezia. Si susseguono poi varie esposizioni collettive e personali (Galleria La Tartaruga di Roma, Galleria Il Naviglio di Milano, galleria Il Cavallino di Venezia).

Fra le iconiche invenzioni di Giosetta Fioroni spiccano senza dubbio i celebri "Quadri d’argento", realizzati nel 1960 con tecnica ispirata ai negativi delle pellicole fotografiche, che imposero un modo nuovo di figurazione, in cui lo spunto tecnologico si fonde con un’atmosfera lirica, di narrazione incantata. Questo non sorprende, in quanto si tratta di un’artista da sempre interessata a confrontarsi con la letteratura, con scrittori e poeti del calibro di Zanzotto, Arbasino, Ceronetti, Garboli, Goffredo Parise e molti altri, con i quali ha realizzato libri d’artista e edizioni di grafica.

I “Quadri d’argento” sono, più volte, stati accostati ai lavori di Andy Warhol per il riferimento al negativo fotografico. L’ispirazione relativa alla tecnica è, certamente, non dissimile. I primi esperimenti di Fioroni, però, sono addirittura precedenti a quelli dell’artista di Pittsburgh. Infatti, Warhol inizia i suoi lavori sul negativo fotografico nel 1962, due anni dopo l’intuizione di Giosetta Fioroni.

Dal 1965 in poi si manifestano nella sua pittura immagini rivisitate di grandi opere del Rinascimento italiano (come la nascita di Venere di Botticelli), in riferimento alle quali si è parlato di "citazionismo".

Tutto, nel lavoro di Giosetta Fioroni, è abitato dal ritmo della vita, anche il vuoto, il bianco quasi abbagliante delle tele e delle carte, che spesso s’accende di armonie fatte di nulla: rari segni, segmenti minimi, miniature fluttuanti in delicate lagune cromatiche. Si avverte sempre la volontà di fissare sulla carta o sulla tela, o nel materiale di una scultura, un’"'impressione" del cuore, il palpito fuggitivo dell’esistenza, la labilità delle cose e l’attimalità delle sensazioni.”

Silvia Pegoraro

Il 1969 segna l’inizio di un ciclo legato all’interesse per la fiaba, in seguito alla lettura dei formalisti russi e in particolare degli scritti di Vladimir Propp. Accanto alle icone della modernità, compaiono ora immagini tratte da racconti le cui origini si perdono nel tempo. Questo è il punto d’avvio per le ricerche sul folklore e la fiaba di magia che l’artista svilupperà nei decenni successivi, sino a oggi, e che si legano a particolari letture: Il ramo d’oro. Studio sulla magia e la religione (1890) di James Frazer e, soprattutto, gli studi sulla fiaba di Vladimir Propp ed Eleazar M. Meletinskij, in particolare la Morfologia della fiaba (1928) di Propp, riferimento culturale importante per tutti gli intellettuali italiani attivi negli anni Sessanta e Settanta interessati allo strutturalismo.

I riferimenti sempre più frequenti e pregnanti al mondo delle fiabe, nei lavori di Giosetta Fioroni, naturalmente richiamano in causa la sua dimensione psicologica ed esistenziale, coi suoi continui rimandi all’infanzia, tanto da far pensare alle parole di Goffredo Parise: “Giosetta Fioroni, cercando la sua infanzia perduta, dipinge sempre lo stesso quadro”.

Nel corso degli anni Settanta, vive lunghi periodi nella campagna trevigiana, insieme allo scrittore veneto Goffredo Parise, suo compagno di vita per oltre vent’anni.

Nel 1990 ha luogo una grande antologica alla Calcografia Nazionale di Roma, dedicata al suo lavoro su carta. Nel 1993 è presente alla Biennale di Venezia con una sala personale.

Sempre nel 1993 Giosetta Fioroni inizia a lavorare la ceramica presso la storica Bottega Gatti di Faenza: questa tecnica la impegnerà costantemente negli anni successivi, e la porterà alla creazione di importanti cicli scultorei.