Francis Bacon – La visione della condizione umana

L’esposizione di 54 opere grafiche (litografie e acqueforti-acquetinte) di Bacon, realizzate tra il 1966 e il 1991, appartenenti a una collezione milanese, ci consentono di ripercorrere la poetica dell’artista e di misurarci con il viluppo di sentimenti che lo guida nella realizzazione delle sue opere: “vorrei che i miei quadri apparissero come se un essere umano fosse passato su di essi… lasciando una scia di umana presenza e tracce mnemoniche di eventi passati”.

Comunicato stampa

Francis Bacon (Dublino, 1909 – Madrid, 1992) ha profondamente segnato, con la sua opera, la storia dell’arte del Novecento. Nel 1944, quando la tragedia della Seconda guerra mondiale è ormai manifesta in tutta la sua crudeltà, anche se ancora non sono venuti alla luce gli orrori dei campi di sterminio, lui dipinge Tre studi di figure alla base di una Crocifissione (Tate Gallery, Londra) – la sua prima opera esposta in pubblico, nel 1933, aveva come soggetto la Crocifissione, che Bacon considera un simbolo di crudeltà, “un atto di comportamento dell’uomo”. Immediatamente quelle sue contorte, mostruose figure (nella disposizione tipica dei suoi trittici, con un’immagine centrale e due laterali che guardano verso il centro), che si protendono in una sorta di urlo disperato – figure contese tra l’umano e il bestiale che in un qualche modo ci ricordano le forme di Picasso, fino a Guernica –, diventano emblema di ogni atrocità, dolore e solitudine della condizione umana, perennemente segnata dalla violenza, e si affermano nel panorama internazionale. I riconoscimenti non tardano ad arrivare per questo artista sensibile e riservato, e tra gli altri ricordiamo: nel 1954, la partecipazione, nel padiglione inglese, alla Biennale di Venezia; nel 1962, la prima mostra antologica alla Tate Gallery di Londra (che gli dedicherà una seconda esposizione nel 1985) e quella alla Galleria d’Arte Moderna di Torino (in Italia Bacon viene presentato, a partire dal 1958, da varie gallerie: Galatea di Torino, L’Ariete di Milano, l’Obelisco di Roma, Toninelli di Milano, Marlborough di Roma); nel 1963-64 la retrospettiva al Guggenheim Museum di New York; nel 1971-72 la mostra Grand Palais di Parigi, e poi alla Kunsthalle di Düsseldorf – Parigi gli dedicherà, nel 1996, una memorabile mostra al Centre Pompidou –; infine, la mostra antologica al Palazzo Reale di Milano nel 2008.

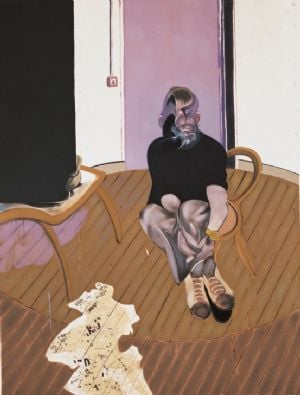

L’esposizione di 54 opere grafiche (litografie e acqueforti-acquetinte) di Bacon, realizzate tra il 1966 e il 1991, appartenenti a una collezione milanese, ci consentono di ripercorrere la poetica dell’artista e di misurarci con il viluppo di sentimenti che lo guida nella realizzazione delle sue opere: “vorrei che i miei quadri apparissero come se un essere umano fosse passato su di essi… lasciando una scia di umana presenza e tracce mnemoniche di eventi passati”. Tutti i soggetti del suo lavoro – che spesso vanno in scena in uno spazio teatrale, claustrofobico, magari su nudi tavolati o davanti a quinte, schiacciati da una invisibile pressione dello spazio che li circonda – sono rappresentati: dalla rivisitazione dell’Innocenzo X di Vélazquez e dell’Autoritratto di Van Gogh; dalla serie delle tauromachie agli studi dei corpi umani (magari raffigurati mentre sono impegnati nella lotta) e di particolari del loro progressivo sfacelo, della loro incipiente dissoluzione; dagli autoritratti (nei quali Bacon pare intento a rappresentare il divenire del proprio aspetto, giacché amava citare spesso una frase di Cocteau: “ogni giorno nello specchio contemplo l’opera della morte”) ai ritratti di amici e di persone colte negli atti quotidiani. Benché si tratti di opere tratte – come è avvenuto, e avviene, per altri grandi artisti – da dipinti, e realizzate attraverso le tecniche della litografia e dell’acquaforte-acquatinta, queste opere svelano i motivi prevalenti del lavoro di Bacon, la sua idea della rappresentazione, in termini di una figurazione e di un realismo del tutto peculiari, che lui ha portato avanti – ricordiamo, a questo proposito, la grande influenza che Bacon ebbe, negli anni Cinquanta e nei primi anni Sessanta, sulla cosiddetta “nuova figurazione” internazionale e il ruolo primario giocato in quella che è stata definita “la Scuola di Londra” –, e le fonti del suo immaginario. Da questo punto di vista, anche sulla base dello studio sulle fonti di Bacon elaborato da Michael Peppiatt, numerosi sono i riferimenti: la pittura (Cimabue, Piero della Francesca, Grünewald, le forme nude e contorte di Michelangelo, Rembrandt, Vélazquez, Goya, Van Gogh, il Monet delle Ninfee, la rappresentazione del movimento fatta dai futuristi, Picasso, Matisse); la fotografia (Muybridge per i corpi in movimento, le immagini di pugili e di atleti, le fotografie mediche, con particolare riferimento a quelle che mostrano certe malattie della pelle, le immagini delle posizioni dei corpi suggerite dai manuali delle radiografie, fotogrammi de La corazzata Potëmkin di Ejzenstein e fotografie di guerra, le immagini di due emblemi del male, come Himmler e Goebbels, che Bacon teneva appese nello studio); la letteratura (la tragedia greca, Shakespeare, le lettere di Van Gogh, La terra desolata di T.S. Eliot, alcune poesie di Yeats). Qualunque sia la fonte segreta delle sue opere, manifesta è l’intenzione dell’autore: fare vivere a colui che guarda l’esperienza del confronto con quella che lui ritiene l’essenza della condizione umana, provocando in lui una reazione catartica, di coinvolgimento emotivo.

L’esposizione – ideata da Alfredo Paglione e promossa e organizzata dalla Fondazione Carichieti – è accompagnata da un catalogo, edito da Allemandi, con testi di Achille Bonito Oliva, Sandro Parmiggiani (curatore della mostra e del catalogo) e brani tratti dal testo introduttivo al Catalogue raisonné de l’oeuvre graphique di Bruno Sabatier, pubblicato nel 2012.