Emilio Isgrò – Rosso Shakespeare

Tornabuoni Arte Roma presenta Emilio Isgrò. Rosso Shakespeare, una mostra che nasce con l’intento di tracciare un percorso tra gli scritti e le opere visive di Emilio Isgrò (Barcellona di Sicilia, 1937) perché Isgrò, prima ancora che artista, nasce come poeta e scrittore.

Comunicato stampa

Mercoledì 5 novembre 2025 Tornabuoni Arte Roma presenta Emilio Isgrò. Rosso Shakespeare, una mostra che nasce con l’intento di tracciare un percorso tra gli scritti e le opere visive di Emilio Isgrò (Barcellona di Sicilia, 1937) perché Isgrò, prima ancora che artista, nasce come poeta e scrittore.

Se, ragionando per assurdo, immaginassimo che tutta l’attività di artista visivo svolta da Isgrò non fosse mai esistita, quella di scrittore e letterato sarebbe già più che bastevole a organizzare questa e molte altre mostre, e a lasciare di sé una traccia assai significativa.

Le sue prime poesie, pubblicate da Schwarz nel 1956, furono oggetto di attenzione da parte di Pasolini nell’articolo La Poesia e il Sud («Il Punto», 25 maggio 1957).

Aveva una stretta amicizia con Montale, il quale addirittura si indignò fino a togliergli il saluto quando nel 1966 Isgrò dichiarò: “La parola è morta”.

Una sua raccolta di poesie è stata pubblicata da Vittorini e Calvino sul Menabò di Einaudi. Mentre i suoi romanzi sono stati editi da Feltrinelli, Mondadori e Sellerio; tra questi, L’avventurosa vita di Emilio Isgrò (ultimamente riproposto da Interlinea) è stato candidato al Premio Strega.

È stato giornalista per «Il Gazzettino» di Venezia, editando, fra gli altri, gli articoli di Giovanni Comisso: vuole l’aneddoto che, proprio rivedendo un suo testo — cancellando ciò che gli pareva fuori posto —, nacque l’idea di esplorare le potenzialità espressive e poetiche della Cancellatura. Successivamente è stato redattore di

«Oggi», quando era capitanato da Enzo Biagi, e negli ultimi anni collabora al «Corriere della Sera» e a «La Lettura».

Corrao lo chiamò nella sua Gibellina commissionandogli, per la rifondazione della città distrutta dal sisma del gennaio 1968, un’opera ispirata all’Orestea di Eschilo. La sua trilogia teatrale L’Orestea di Gibellina verrà inscenata tra le rovine del paese in tre successive occasioni, dal 1983 al 1985.

Tutto ciò affianca l’attività di artista visivo e provare a separare una cosa dall’altra sarebbe come provare a dividere un foglio di carta in due.

È quindi la “parola”, tutt’altro che morta, il trait d’union tra i due binari paralleli.

È la parola che, cancellata, assurge poi (soprattutto quando invece resta evidente) a metafora dell’essenziale ed è sempre la parola, una moltitudine di parole, a comporre questi suoi numerosi scritti.

In questa mostra si cerca di focalizzare il punto in cui finisce la parola e comincia l’immagine.

Sono quindi esposti da un lato i testi per il teatro, le raccolte di poesia, i romanzi e dall’altro opere visive che hanno soggetti letterari, o legati alla scrittura: aprono il percorso opere degli anni Settanta fra cui Vitale (1972), seguite da un lavoro sull’Odissea, Odysséus (2018), e uno sulla prima pagina del «Corriere della Sera» Ala italiana, Corriere (2013).

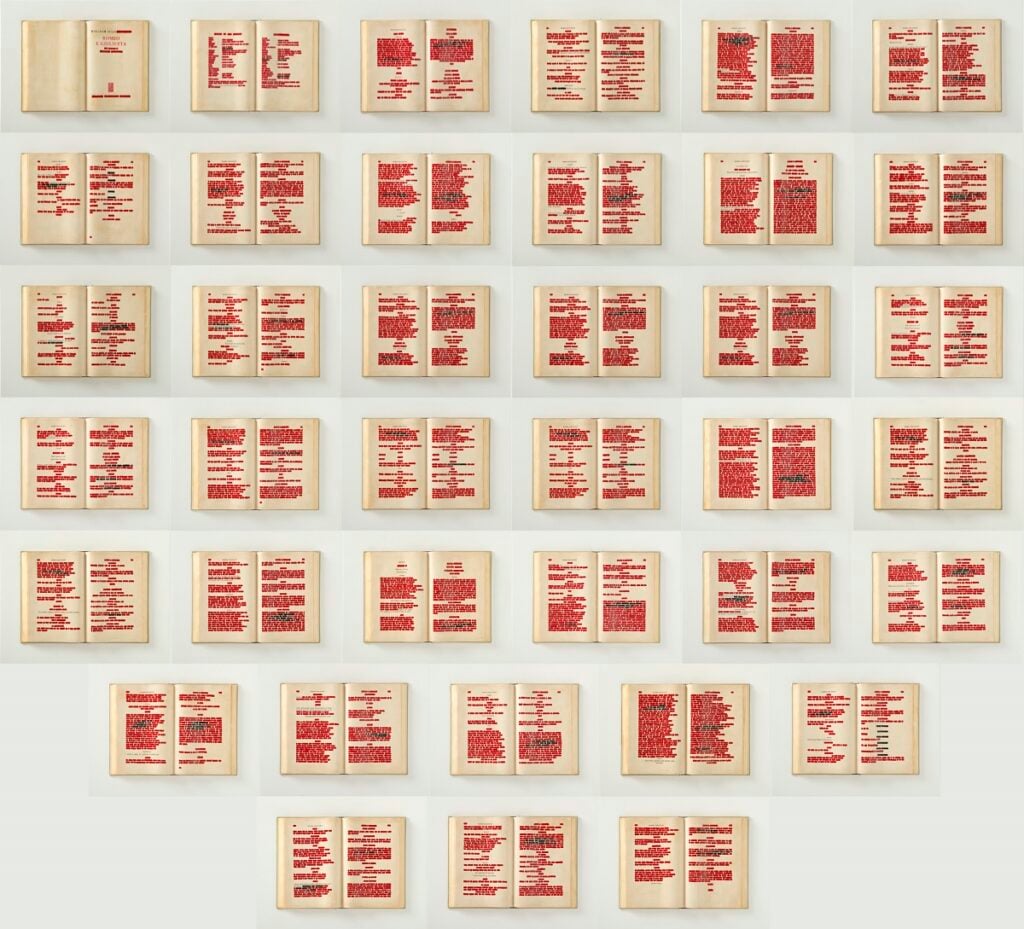

Le ultime due sale sono dedicate a William Shakespeare. Qui, i lavori realizzati con la Cancellatura rossa, cifra ricorrente della produzione più recente, raggiungono una presenza monumentale nelle opere Romeo e Giulietta (2022) e Othello (2019) rispettivamente composti da 38 e 36 volumi.