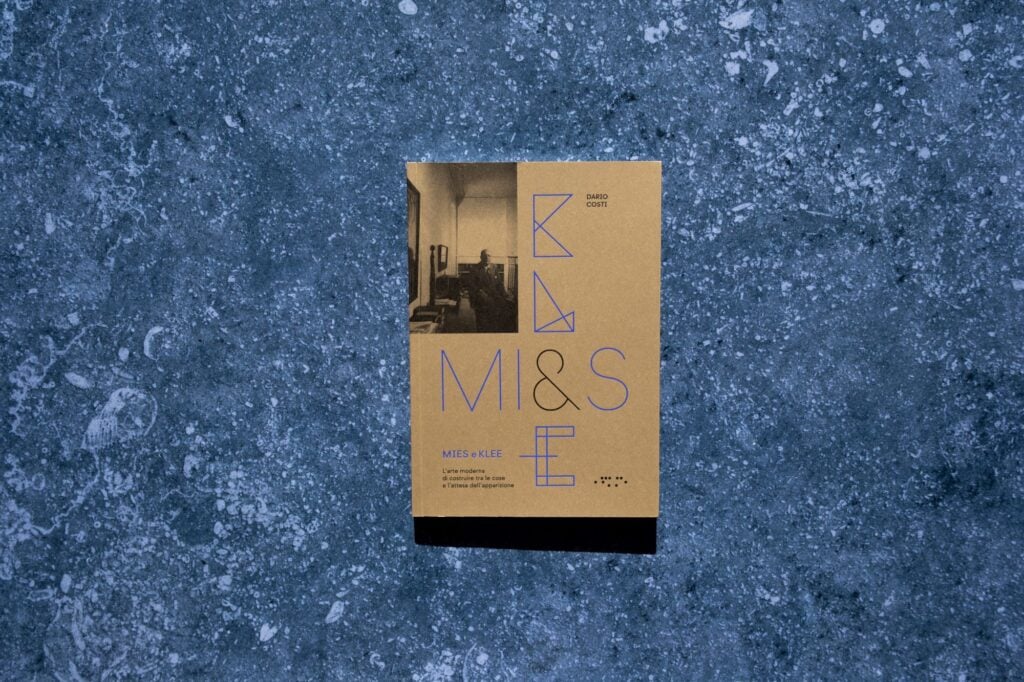

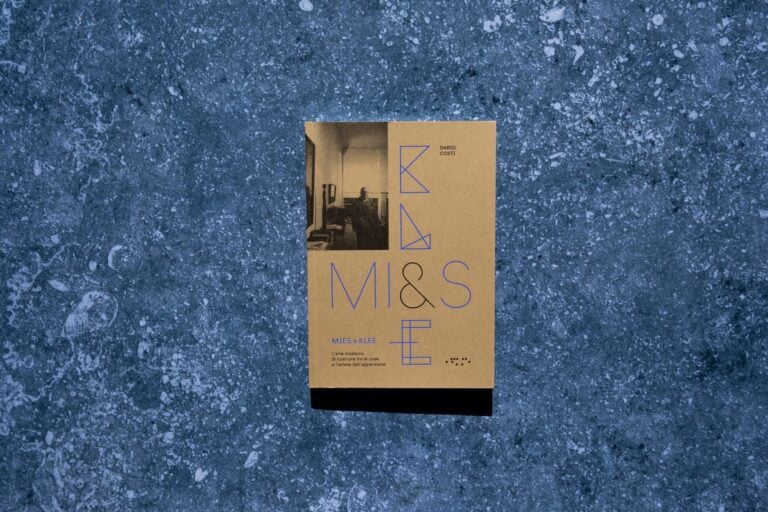

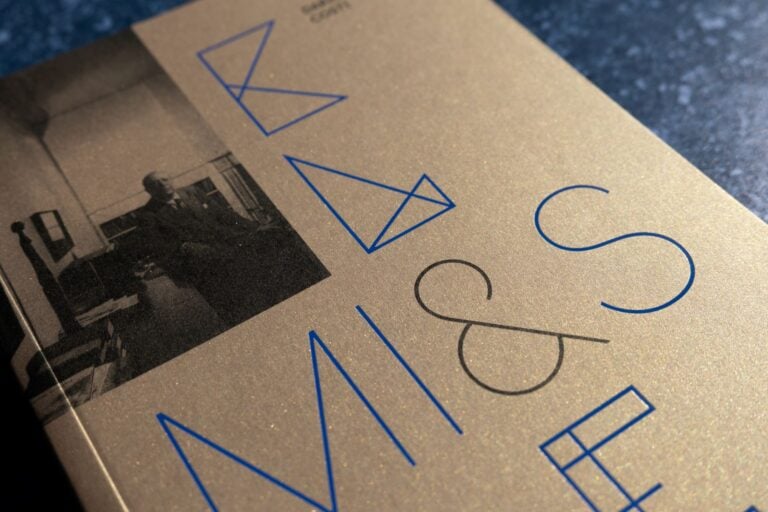

Un nuovo libro per raccontare il rapporto tra i grandi Paul Klee e Mies van der Rohe

L’architetto Dario Costi analizza i profili dell’artista e del progettista tedesco in relazione alla fase storica in cui sono vissuti, avanzando una lettura dell’opera miesiana oltre le interpretazioni più note

Il déjà vu, ovvero il già visto e vissuto, come viene spiegato dagli psicologi rappresenta un fenomeno della psiche che produce l’alterazione dei ricordi, la sensazione di aver già vissuto in passato la situazione presente. Ciò che accende, nel libro in questione, lo si deve all’Angelus Novus, un acquarello dipinto nel 1920 da Paul Klee, quando ancora erano evidenti le tracce delle rovine lasciate dalla Prima guerra mondiale. Oggi quel lieve foglio si trova a Gerusalemme, nel Museo d’Israele, e forse annuncia l’incipit del terzo conflitto mondiale. Walter Benjamin, filosofo della modernità e rigoroso critico della società dei consumi, ne dà la seguente descrizione: “Un dipinto di Klee intitolato Angelus Novus mostra un angelo che sembra sul punto di allontanarsi da qualcosa che sta contemplando con sguardo bloccato. I suoi occhi sono fissi, la bocca è aperta, le ali spiegate. Così ci si raffigura l’angelo della storia. Il suo volto è rivolto al passato. Laddove leggiamo una catena di eventi, lui vede un’unica catastrofe che continua ad accumulare rovine su rovine e le scaglia ai suoi piedi. L’angelo vorrebbe restare, risvegliare i morti e riparare ciò che è stato distrutto. Ma una tempesta sta soffiando dal Paradiso, che ha ingabbiato le sue ali con tale violenza che l’angelo non può più chiuderle. La tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, cui volge le spalle, mentre il cumulo di rovine davanti a lui cresce verso il cielo. Questa tempesta è ciò che chiamiamo progresso”.

La battaglia per la modernità secondo Walter Benjamin

Un’immagine del nuovo mondo allora viene espressa dalle Avanguardie, a iniziare dal Bauhaus, dalla privazione delle decorazioni di Adolf Loos, dall’astrazione di Mies van der Rohe. Viene da chiedersi quale sia quella che oggi annuncia il nostro futuro? La troviamo forse nel Postmoderno o nella decostruzione? Nell’high tech o nel rapporto con la natura? Nel 1931 Benjamin torna sull’argomento e sulla battaglia per la modernità. Combatte contro il superfluo formalismo, da rimuovere in tutti i campi, e contro la semplificazione banalizzante. Gli artigli dell’angelo libererebbero gli uomini portandogli via le cose. Togliere piuttosto che dare. Loos stesso si pronuncia sulla rimozione del superfluo e per l’assenza dell’ornamento come forza spirituale. L’esperienza di Mies trova una stretta connessione anche con il pensiero del teologo Romano Guardini: “Un uomo spirituale non vuole più di quello che può usare. Riconoscere le leggi dell’ordine non stabilirle”.

Mies e Klee nel nuovo libro dell’architetto Dario Costi

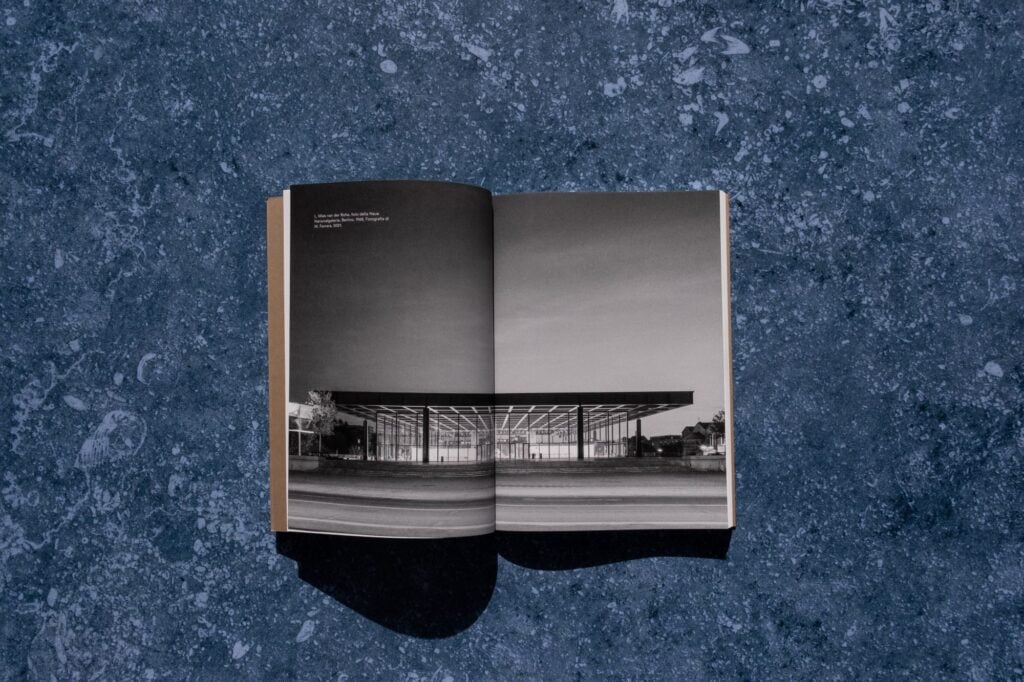

Per quelli della mia generazione, che hanno vissuto nella cultura degli Anni Settanta, la frase di Benjamin rappresenta il déjà vu. La citazione di qualcosa più volte riportato negli interventi in assemblea perché in grado di esprimere la condizione tragica nella quale si aveva la sensazione di vivere. Benjamin aggiunge a ciò la sua visione messianica della storia e l’insoddisfatta attesa della redenzione. L’uomo, trascinato via dal tempo e dal progresso, si lascia alle spalle le tragedie e gli orrori compiuti. Si chiede se si possono redimere tali errori e rendere giustizia alle vittime. Le macerie del passato restano in silenzio e all’Angelo non resta che scrutarle con angoscia, mentre il vento lo trascina altrove. Il libro di Dario Costi Mies e Klee. L’arte moderna di costruire tra le cose e l’attesa dell’apparizione non solo esplora il rapporto tra i due personaggi e mostra tutti i quadri di Klee acquistati da Mies, sovente utilizzati nella presentazione dei suoi progetti. Il sottotitolo, in particolare – L’arte moderna di costruire tra le cose e l’attesa dell’apparizione – assume una centralità che supera le vicende dei due personaggi.

Qual è stata la relazione tra Mies van der Rohe e Klee?

Si tratta di forti personalità, espresse attraverso le loro opere e le riflessioni teoriche che hanno sviluppato. Hanno rappresentato un punto di riferimento per il sapere artistico e architettonico dagli Anni Venti agli Anni Cinquanta del Novecento. A iniziare da ciò che concerne il concetto stesso della modernità. E ciò avviene in un momento in cui tutte le certezze e i punti di riferimento sembrano vacillare, aprire ampi spazi ad altre suggestioni e mettere in discussione l’antico legame che teneva insieme il tutto. L’incontro tra i due avviene a Weimar, nel 1923, in un momento davvero particolare per lo sviluppo del loro temperamento. Klee ha 44 anni e si appresta a svolgere una funzione centrale nella Bauhaus. Fondata da Walter Gropius, la scuola diviene un punto di riferimento della scena artistica internazionale. Ad essa guardano le avanguardie d’Europa. Mies ha 37 anni. Dopo le esperienze iniziati nello studio di Peter Behrens, dove viene assunto nel 1908 e ha l’opportunità di conoscere Le Corbusier e Gropius, i futuri maestri del Movimento Moderno, approfondisce la conoscenza dell’architettura di Karl Friedrich Schinkel, e si appresta a trovare la propria strada frequentando gli artisti dell’Avanguardia berlinese.

1 / 4

1 / 4

2 / 4

2 / 4

3 / 4

3 / 4

4 / 4

4 / 4

Il ruolo della poesia nell’architettura di Mies van der Rohe

Il portato di queste esperienze viene ben espresso da Romano Guardini in Lettere dal lago di Como. Qui afferma: “Ho la convinzione che una nuova forma e immagine dell’uomo sia in elaborazione; diversa da quella dell’antichità, diversa da quella del Medio Evo. E in particolar modo fondamentalmente diversa da quella dell’Umanesimo, del Classicismo e del Romanticismo”. Le architetture realizzate da Mies subiscono un processo di analisi e studio della composizione degli elementi che mette al centro la dimensione poetica; non a caso nel volume il curatore evoca brani delle Elegie duinesi, le poesie di Rainer Maria Rilke dove gli elementi architettonici vengono superati dal dato contingente per divenire espressione concettuale. Il testo, quindi, indica una lettura delle architetture di Mies che vanno oltre le tradizionali interpretazioni critiche. Le esemplifica la citazione: “Attraverso un processo estremamente lento sorge la grande/Forma: portarla alla luce è il compito dell’epoca. Non tutto/ Ciò che avviene si compie in modo visibile. Le battaglie/ Decisive dello spirito sono condotte su campi di battaglia/ Invisibili. Il visibile è soltanto lo stadio finale di una forma/ Storica. Il suo vero compimento. Poi si distrugge. E il novo / mondo sorge”. Ciò che si propone è favorire un’integrazione dei loro significati, grazie anche ai contributi di Giovanni Leoni e Renato Capozzi. Un’ultima considerazione. Il libro di Costi ragiona al passato, tra Mies e Klee. Giustamente viene da chiedersi, con Alessandra Muntoni con la quale ne ho discusso, se il suo sguardo è volto anche al futuro.

Mario Pisani

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati