Intervista a Gaia De Megni, l’artista in copertina dell’ultimo Artribune Magazine

Sulla copertina di Artribune Magazine 88 ci sono due guantoni da boxe, ricoperti di campanelli. Sono i “materiali di scena” di una delle ultime performance ideate dall’artista ligure Gaia De Megni, che attinge alla storia del cinema per metterci di fronte alle ambiguità delle narrazioni e dei ruoli. Ne parliamo con lei

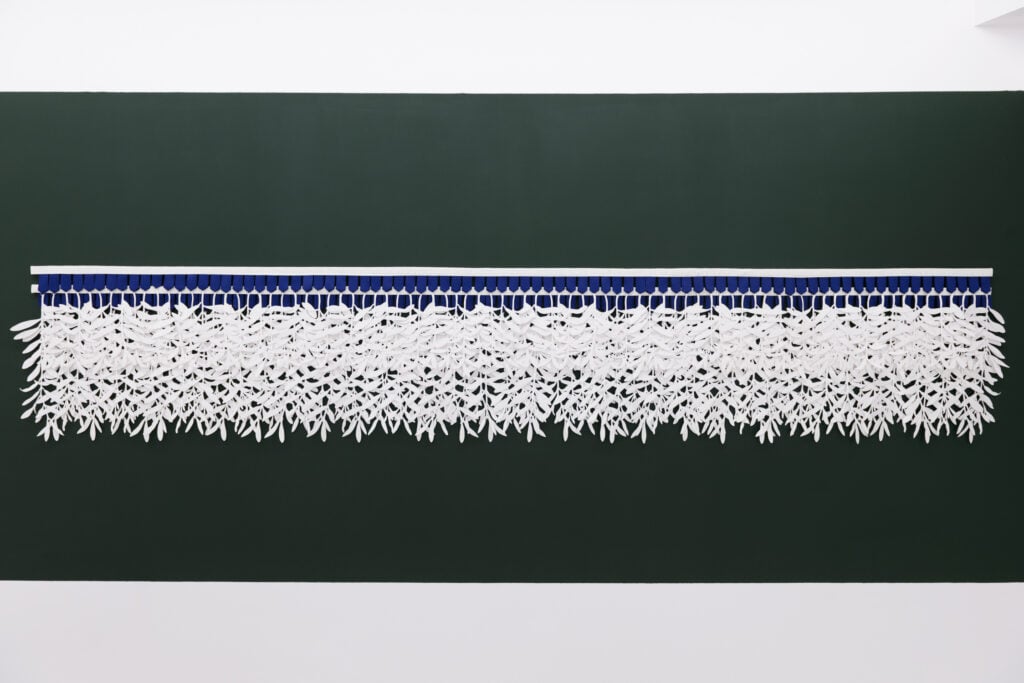

Quello di Gaia De Megni (Santa Margherita Ligure, 1993) è un universo fatto di materialità e immaterialità, di repertori e costumi, di dubbi e narrazioni. Attraverso una pratica che interseca scultura, performance e video, De Megni dà vita un immaginario caratterizzato dalla messa in scena (e in discussione) del personaggio. Il punto di partenza è spesso il cinema, nelle sue capacità metanarrative, che De Megni riprende, stratifica, esaspera. È così che dive, pugili e militari si fanno attori di sceneggiature senza chiusura, aprendosi a una crisi d’identità che poi è crisi e riscrittura del potere, della femminilità e del ruolo in genere.

Intervista a Gaia De Megni

Partiamo da uno dei tuoi ultimi lavori, Sunday Best: si tratta di una performance in cui una pugile colpisce un fascio di luce, mentre recita alcune battute tratte da Paura in palcoscenico di Hitchcock. Raccontami come è nato.

È un lavoro che nasce da un piacevole incontro: mi hanno contattato dal Lazzaretto di Milano per l’ultimo Festival della Peste, proprio perché quest’anno il tema principale era la voce, intesa soprattutto come veicolo per il potere, il piacere e le loro sovrapposizioni. Al Lazzaretto avevo già realizzato un’altra performance nel 2019 (San Carlo) e anche in quel caso lavoravo con il medium della voce, del costume, della reinterpretazione di film preesistenti nell’archivio cinematografico euroatlantico. Sono queste, diciamo, le coordinate in cui mi muovo.

Con la differenza che in San Carlo il costume era una divisa militare, mentre qui una tenuta da boxeur…

Esatto, e vedo una sorta di continuità nella riattivazione della questione legata al costume. Sinceramente ero un po’ stufa dei militari, ho provato a capire cosa potesse succedere con un altro personaggio, comunque sempre molto riconducibile a un certo tipo di messaggio, anche storicizzato in qualche modo. Voglio dire, di film sui pugili ce ne sono a bizzeffe!

Perché hai scelto di unire performance e cinema?

Volevo creare un tilt tra quello che lo spettatore ascolta e quello che poi effettivamente vede. L’idea era quella di dare ai performer delle battute non conformi con le loro azioni. Io poi sono sempre in qualche modo nel loro orecchio tramite un auricolare, suggerendo le battute e stressando questa sorta di macchina cinema. Le immagini non emergono dalla proiezione, ma dalle parole, dal costume (che non è quello canonico). Tutto sta sempre poi in una sorta di linea di interpretazione, non ha mai dei significati precisi o dei temi precisi, sono lavori che cambiano molto anche a seconda di come li ascolti, di dove li vedi.

La voce e il fascio di luce sono elementi estremamente immateriali. Nel tuo lavoro sul militare, inoltre, hai realizzato anche sagome di fucili e medaglie in vetro. Mi interessa la trasparenza di questi oggetti, che in un certo senso li rende depotenziati, ma anche un po’ impotenti, come se fossero delle vestigia di quello che rappresentano.

Il fatto di lavorare con del vetro per me è stato interessante perché è un materiale che cambia completamente la connotazione dell’oggetto, ed è quindi in linea con il tilt che cerco: modificando una piccolissima parte di qualcosa di iper-connotato, che cosa avviene nell’occhio dello spettatore?

Lavori anche con le macchine sceniche, spesso in modi inattesi.

Esatto. In Sunday Best, per esempio, la pugile performava quello che tecnicamente si chiama “allenamento a vuoto”, contro un fascio di luce proiettato da un faro da palcoscenico. Le macchine teatrali hanno sempre una doppia funzione nei miei lavori: da una parte le reinterpreto, ma dall’altra le utilizzo nella modalità classica. Inoltre, la luce ha permesso di enfatizzare i campanellini in argento sui guantoni, che scintillavano ad ogni colpo: una cosa che non avevo pianificato. Non amo predeterminare tutto in partenza, lascio sempre la porta aperta all’imprevisto, alla possibilità di vedere le cose da un nuovo punto di vista nel momento in cui vengono attivate.

Che poi penso sia anche l’aspetto più divertente nel momento in cui realizzi qualcosa, no? Capire che quello che stai facendo non si limita a ciò che avevi pensato o a come l’avevi pensato, ma cambia e acquista significato anche nelle diverse modalità in cui viene esposto, proposto, attivato.

Beh sì, questo è importantissimo anche perché rende un’opera continuamente viva, senza limitarla a una cornice, o immobilizzarla.

Parlavi poi anche di appunto di cinema, di questo repertorio, di film e di immaginari che sono profondamente narrativi. Ti chiedo quindi qual è il tuo rapporto con la narrazione, anche all’interno dei tuoi lavori. È qualcosa che ricerchi, o è una conseguenza?

Per me quello sulla narrazione è un discorso simile a quello sul materiale dei fucili. È un po’ uno strumento, nel senso che non la vedo mai come qualcosa di fisso o da seguire in tempi precisi o definiti. Per me già la definizione in sé è un po’ complessa da gestire o da accettare, perché per quanto chiaramente si cerchi di comunicare, c’è sempre la possibilità di uno scarto in chi ci riceve. Preferisco vedere la narrazione come uno strumento malleabile, e proprio per questo mi interessa anche utilizzare film che sono chiaramente dei cult, ma che però poi allo stesso tempo hanno delle problematicità enormi.

Ad esempio?

Sto lavorando molto sul concetto di femme fatale in Hitchcock, che spesso ha portato sullo schermo figure di donne forti. Personaggi che vogliono anche decostruire un certo tipo di atteggiamento patriarcale, di sguardo maschile. Sono delle vedove nere che vanno un po’ contro il protagonista principale (generalmente maschio), senza solitamente rappresentare fino in fondo questa svolta, perché vengono rese molto carnali, sono sessualizzate. Non sappiamo mai quanto effettivamente queste narrazioni agiscono in modo preciso, ed è questo il bello: andare a ricercare questi piccoli bug anche all’interno del mondo dei cult.

1 / 4

1 / 4

2 / 4

2 / 4

3 / 4

3 / 4

4 / 4

4 / 4

Una cosa che pensavo guardando le tue opere è che c’è una sorta di frammentazione, di sospensione degli elementi che possono poi attivarsi insieme. Penso per esempio alle armi, alle medaglie, alla divisa che convergono in una performance ma che vivono anche in mondi separati e sospesi l’una rispetto all’altra. È un approccio in cui ti riconosci, la costruzione di un immaginario a partire dai suoi elementi anche indipendenti e dalla loro possibile narrazione comune?

Sì, assolutamente. È uno dei principi che cerco di mantenere nel mio lavoro, ovvero lasciare il respiro alle cose e il fatto che possano in qualche modo esistere come meglio credono, e anche come meglio crede lo spettatore. Ho un po’ di problemi con il ruolo, non so se si nota, però cerco sempre di capire effettivamente quanto queste cose siano effimere, in tutti i sensi, in tutti i modi in cui ho provato ad affrontarle, a partire dal punto di vista della narrazione. Piuttosto che sancire, preferisco mettere in dubbio. Che poi è un esercizio che faccio anche con me stessa.

Mi aggancio proprio a questo: pensi che il tuo lavoro sia, in una certa misura, autobiografico?

Io credo che lo sia. Sarebbe un po’ difficile il contrario, perché non credo molto nella neutralità, né dell’individuo né della politica. Nel momento in cui veniamo al mondo riceviamo una serie di informazioni e stratificazioni a cui è impossibile rispondere in modo neutrale. Quindi effettivamente sì, il mio lavoro è autobiografico ma non per una volontà concreta di parlare di me in prima persona o per volontà autoriale, quanto perché racconta il mio modo di stare all’interno di questo contesto sociale e culturale. Anche se è chiaramente difficile non definirsi autrici, possiamo definire i miei lavori come delle cartine tornasole di cosa vedo e sento.

Progetti futuri? Hai in serbo qualcosa di sfizioso?

Sto lavorando a un film che ho prodotto grazie a Careof per ArteVisione. Riguarda sempre il ciclo della decostruzione della diva, del costume, della femme fatale. L’idea è quella di realizzare una trilogia che analizzi diverse figure legate al mondo della diva. In questo caso specifico, il film si intitola Maria’s Dream e la diva di riferimento è Monica Vitti. Ho voluto indagare come questo personaggio si possa inserire all’interno di una conversazione molto semplice tra madre e figlia, e come il suo divismo porti poi le due protagoniste a sviluppare un dialogo più intimo, anche in relazione al significato di un certo tipo di femminilità per due generazioni distanti. È il mio primissimo lavoro in pellicola, quindi sono molto emozionata. Calcola che sono talmente tanto nerd che alla “pizza”, alla bobina, ci dormo sotto.

Alberto Villa

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati