La luce come materia. A Milano la grande retrospettiva su Man Ray è a Palazzo Reale

Man Ray non si limitò mai a fotografare: inventava, giocava, trasformava. Nelle sue immagini convivono mistero, erotismo e un’estetica idealizzata, elementi che così combinati hanno reso la sua arte inconfondibile. E la grande mostra milanese ne è la prova

Dagli autoritratti, in cui restituisce la propria identità come in un gioco di maschere e riflessi, ai ritratti degli amici, tra cui poeti e scrittori, fino alle immagini che hanno fatto la storia della fotografia. A cura di Pierre-Yves Butzbach e Robert Rocca, la mostra – promossa dal Comune di Milano – Cultura e prodotta da Palazzo Reale e Silvana Editoriale – Man Ray. Forme di luce, presenta (fino all’11 gennaio 2026 a Palazzo Reale) circa trecento opere tra fotografie, disegni, oggetti, film e documenti provenienti da illustri collezioni pubbliche e private, offrendo l’ampio ritratto di un artista che ha fatto della sperimentazione il centro della propria ricerca. Accompagna la mostra un catalogo edito da Silvana Editoriale, curato da Pierre-Yves Butzbach e Robert Rocca, corredato dai testi dei curatori e di Raffaella Perna.

La mostra “Man Ray. Forme di luce” a Palazzo Reale di Milano

Lungo il percorso espositivo – firmato dallo Studio ZDA – Zanetti Design Architettura – i nudi trattati come forme astratte, le rayografie, invenzioni luminose ottenute senza macchina fotografica, e le celebri solarizzazioni, nate da un esperimento condotto con la fotografa Lee Miller, in cui la luce disegna un’aura spettrale intorno ai soggetti. E poi le fotografie di moda, un ambito che Man Ray rivoluzionò con la sua ironia visionaria, e i film sperimentali, da Le Retour à la raison (1923) a L’Étoile de mer (1928), che rivelano e documentano la sua curiosità per il movimento e la percezione.

La vita di Man Ray

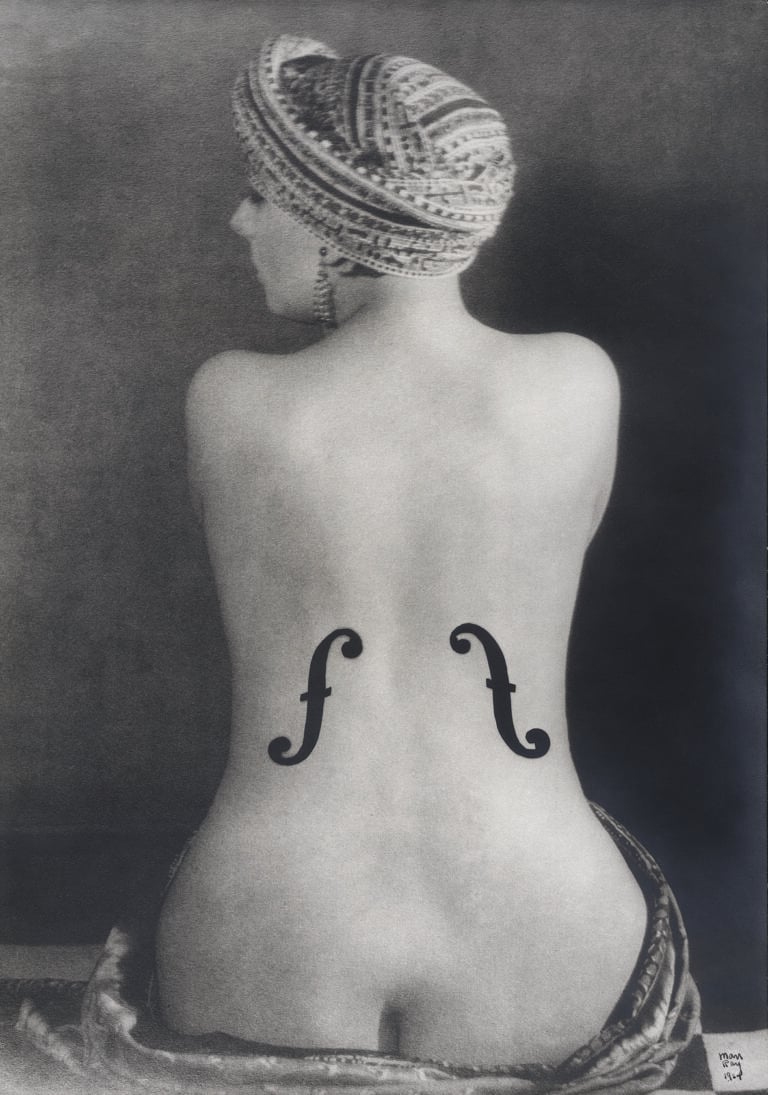

Dietro il nome d’arte Man Ray, letteralmente “Man” (uomo) e “Ray” (raggio), c’è Emmanuel Radnitsky, nato a Philadelphia nel 1890 da una famiglia ebrea di origini russe. Fin dagli esordi, l’artista manifesta una vocazione per la sperimentazione e la multidisciplinarietà del linguaggio: pittore, fotografo, regista, inventore di tecniche e concetti, Man Ray non ha mai smesso di “forzare” i confini dell’immagine. Dopo gli anni di formazione negli Stati Uniti e l’amicizia con Marcel Duchamp, si trasferisce nel 1921 a Parigi, dove entra in contatto con le avanguardie europee e con il gruppo dei surrealisti guidato da André Breton. Qui, in particolare a Montparnasse, conosce Kiki de Montparnasse, modella, cantante e futura compagna d’arte e di vita: tra le immagini più celebri concepite insieme Le Violon d’Ingres e Noire et blanche. Successivamente, negli Anni Trenta Man Ray estende la sua ricerca al mondo della moda, collaborando con figure come Elsa Schiaparelli e Coco Chanel e pubblicando sulle più importanti riviste internazionali. Con Meret Oppenheim realizza nel 1933 la celebre serie Érotique-voilée, esempio paradigmatico della sua capacità di porre sullo stesso piano erotismo, ironia e pensiero concettuale. Dopo la fuga negli Stati Uniti durante la guerra e il matrimonio con Juliet Browner, nel 1951 rientra definitivamente a Parigi, dove continuerà a lavorare fino alla morte, nel 1976.

L’uomo e l’artista Man Ray

Man Ray non si limitò mai a fotografare: inventava, giocava, trasformava. Nelle sue immagini convivono mistero, erotismo e un’estetica idealizzata, elementi che così combinati hanno reso la sua arte inconfondibile: tanto del contemporaneo che vediamo oggi ne riporta inconsapevolmente le tracce. Le fotografie di Man Ray affascinano perché non chiedono di essere spiegate: si percepiscono, si intuiscono, la loro bellezza nasce da un equilibrio raro tra concetto e intuizione, tecnica e gioco. Come spiegano i curatori della mostra, un momento decisivo nella formazione di Man Ray fu l’incontro con Alfred Stieglitz, il fotografo e gallerista che più di ogni altro contribuì a ridefinire il ruolo dell’immagine fotografica nel panorama artistico del Novecento.

Per Man Ray esiste una sola, grande arte

Frequentando la Galleria 291 di New York, infatti, Man Ray entrò in contatto con l’avanguardia europea: Picasso, Matisse, Braque, Cézanne, Picabia, Brancusi, Duchamp. E qui l’artista comprese che la macchina fotografica poteva essere un mezzo creativo, non soltanto uno strumento di documentazione. Così, fu proprio osservando le sperimentazioni di Stieglitz (i suoi tagli, gli ingrandimenti, le manipolazioni di luce) che Man Ray capì come la fotografia potesse trasformarsi in linguaggio altro da sé. Da allora, rifiutò qualsiasi distinzione tra arti “maggiori” e “minori”. Per lui non esisteva una gerarchia tra pittura, scultura, fotografia o cinema: tutte erano vie d’accesso alla stessa libertà immaginativa.

Caterina Angelucci

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati