Da dove nascono le cancellature dell’artista Emilio Isgrò?

La mostra da Tornabuoni a Roma è l’occasione per rivedere le cancellature di Emilio Isgrò, maestro dell’arte concettuale italiana che ha fatto del cancellare una firma inconfondibile

“L’arte e la poesia sono due facce della stessa medaglia”: un’affermazione che riassume il pensiero di Emilio Isgrò (Barcellona Pozzo di Gotto, 1937) uno dei protagonisti dell’arte italiana della seconda metà del Novecento. Ad un aspetto particolare della sua ricerca è dedicata la mostra Rosso Shakespeare, da Tornabuoni Arte Roma.

La nascita delle cancellature di Emilio Isgrò

Lo scopo della rassegna è documentare la relazione tra parola e immagine nelle opere di Isgrò, affermatosi come poeta già alla fine degli Anni Cinquanta: la prima raccolta dei suoi versi Fiere del Sud fu recensita da Pier Paolo Pasolini nel 1957. Allora Isgrò era giornalista a Il Gazzettino, dove editava gli articoli di Giovanni Comisso: un aneddoto racconta che, mentre rivedeva un testo dello scrittore, gli venne in mente di esplorare le potenzialità della cancellatura. Così nel 1964 appaiono le prime cancellature che si caricano di un significato sociopolitico nel clima dell’arte concettuale, allora agli albori.

L’arte concettuale, la parola, la cancellatura

“Rinnegavo l’eccesso di concettuale (…) e usai il rosso perché secondo i concettuali chi usava il rosso era dannato”, spiega l’artista. Come sottolinea Marco Bazzini nel testo in catalogo della mostra, lo scrivere, secondo Roland Barthes, “significa procedere per rapture, cancellare nella sua lingua”. In effetti, il legame tra scrivere e cancellare in francese “è così stretto da essere incarnato nello stesso termine littérature”. Non a caso molte delle avanguardie storiche nascevano dalla commistione tra letteratura e arte, come il futurismo, il dadaismo e il surrealismo.

1 / 5

1 / 5

2 / 5

2 / 5

3 / 5

3 / 5

4 / 5

4 / 5

5 / 5

5 / 5

La mostra di Emilio Isgrò a Roma

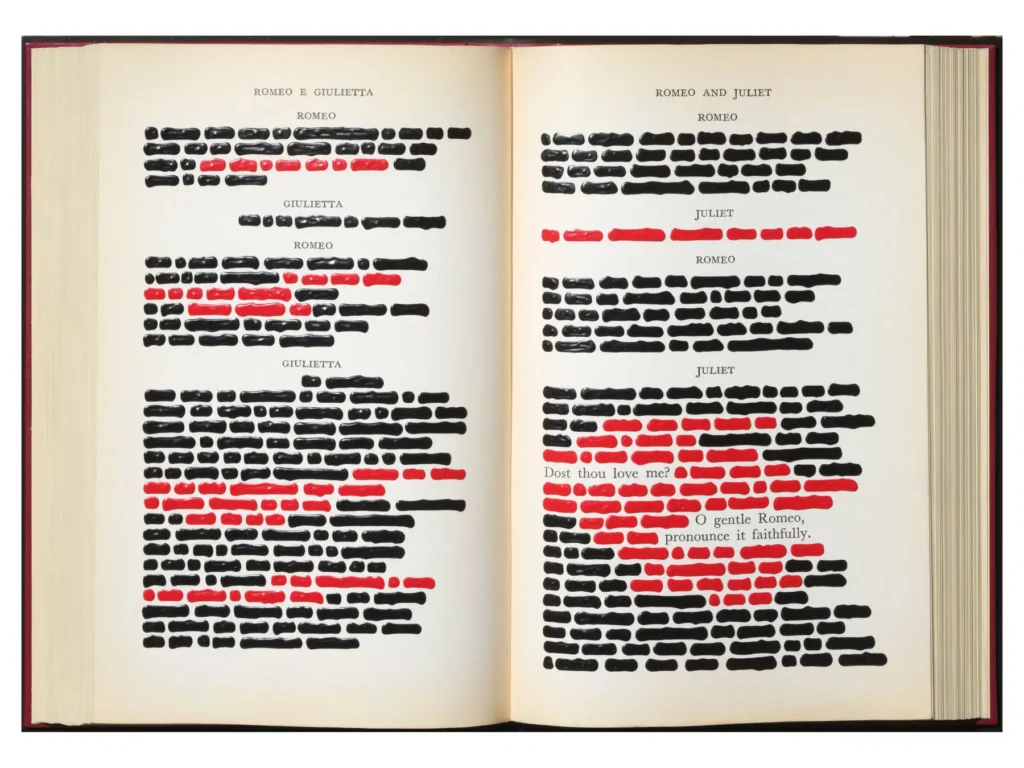

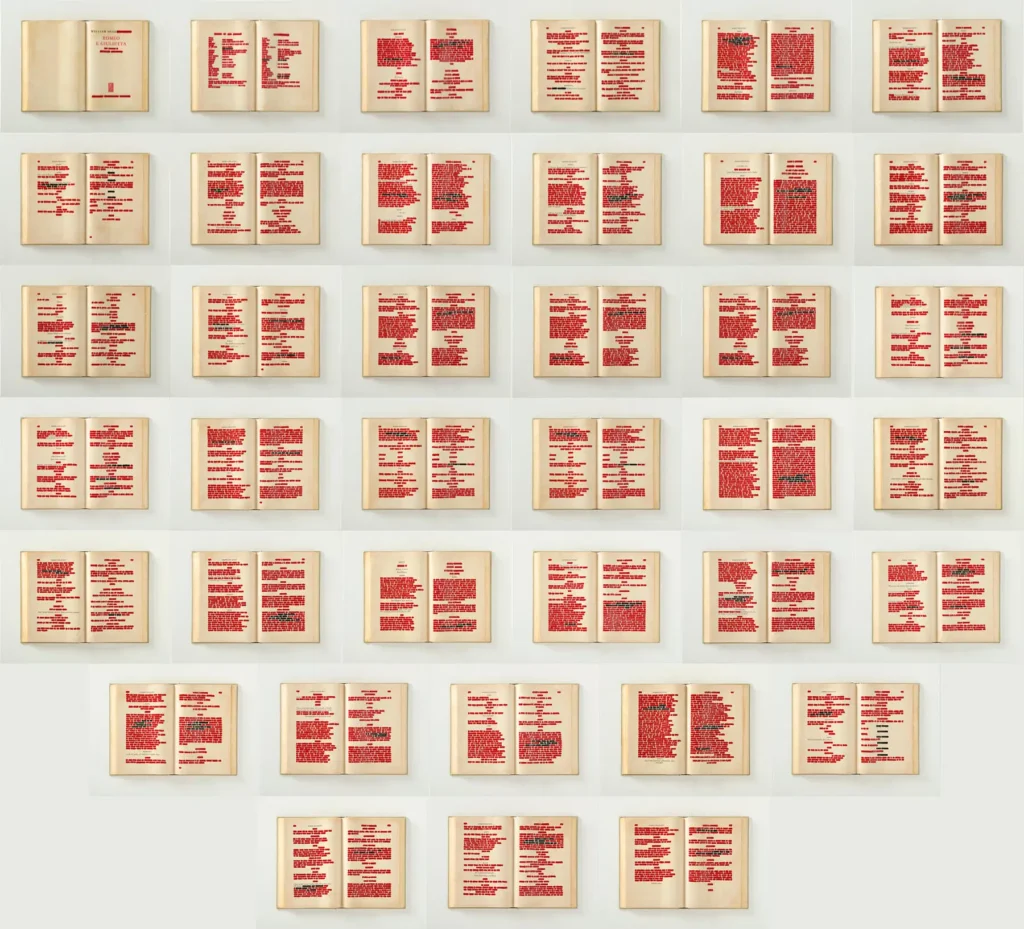

La mostra di Isgrò, che si posizione sul crinale tra arte e poesia, è allestita in senso cronologico e comincia con alcune cancellature degli Anni Settanta – Sopra un fiore (1971), E venne poi (1971), Vitale (1972) e Filippo (1972) – per poi allargarsi con un gruppo di lavori realizzati negli Anni Duemila, dedicati ad alcuni grandi classici della letteratura, dall’Odissea di Omero ad alcune tragedie di Shakespeare, come Macbeth, Otello e Romeo e Giulietta. Quest’ultima è protagonista dell’opera più scenografica, Romeo e Giulietta (2022) composta da 38 elementi dove si alternano sulle pagine del dramma cancellazioni rosse e nere, quasi a comporre una sinfonia “in negativo”, in dialogo ideale con Othello (2019), che riunisce 36 elementi. “Un affresco dove la storia non è più illustrata ma è narrata alla vista attraverso le parole”, sottolinea acutamente Bazzini. L’unica opera dove le cancellature sono disposte in maniera da comporre un’immagine è Odysseus (2018), che presenta al centro la sagoma di un veliero, a ricordare i viaggi di Ulisse. Una soluzione suggestiva ma un filo troppo decorativa, più distante dal cuore di una ricerca che ha trovato nel rigore minimalista di Isgrò la sua espressione più alta.

Ludovico Pratesi

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati