30 anni con gli occhi verso l’Europa dell’Est. La storia del progetto Trieste Contemporanea

Giuliana Carbi, co-fondatrice di uno dei centri d’arte più interessanti del capoluogo giuliano, ci racconta i primi 30 anni di Trieste Contemporanea in questa intervista

Il centro triestino è una delle piattaforme più solide e diversificate per studiare l’arte contemporanea e la cultura visuale dei Balcani e dell’Est Europa. Nel trentesimo anniversario dalla nascita ne ripercorriamo la storia in dialogo con Giuliana Carbi, una degli instancabili fondatori.

Intervista a Giuliana Carbi

Trieste Contemporanea nasce nel 1995 in una città che il sistema culturale ha avvertito spesso come periferica. Da quali necessità e con quali obiettivi?

Trieste era la città ideale per iniziare un lavoro italiano di approfondimento sulle culture visive contemporanee dell’Europa centro-orientale. L’idea si è sviluppata con grande naturalezza grazie a suggestioni esterne alla città provenienti da amici di Franco Jesurun e miei, essenzialmente artisti e osservatori proprio di quei paesi di cui ci saremmo poi occupati. Il progetto fu accolto, con grande lungimiranza, dalla Camera di Commercio di Trieste, che intravide come questi scambi culturali potessero diventare un volano per futuri scambi economici. Radunammo così i migliori operatori culturali di diverse discipline presenti in città, che divennero soci fondatori del comitato (ad esempio Alpe Adria Cinema), e iniziammo una straordinaria avventura che ci avrebbe portato in pochi anni ad avere la stima e la generosa collaborazione di un network dell’arte contemporanea che nell’Europa dell’Est si andava allora formando. La cooperazione era la maggiore necessità nel campo dell’arte e della curatela.

Dal punto di vista geopolitico gli Anni Novanta sono stati particolarmente intensi. Cadeva il Muro di Berlino, l’Unione Sovietica si stava dissolvendo e i Balcani erano tormentati da una guerra sanguinosa. Come si inserisce l’attività di Trieste Contemporanea in questo scenario?

Lo studio sul campo in questa regione europea era, ed è tuttora, stupefacente. L’esigenza di registrare l’influenza che hanno i complessi processi socio-politici di contesto sulle produzioni contemporanee è una componente essenziale per la comprensione dei fenomeni artistici, ma qui anche delle diverse sensibilità che la storia ha determinato in queste culture. Così, oltre a produzioni dirette di ricerca in quest’area, come i progetti Smuggling Anthologies (in partenariato europeo con i musei di Idria e Fiume), À la Frontière…! Old and New Borders in Europe (mostrato anche a Belgrado e Vilnius), abbiamo presentato a Trieste molti importanti progetti transnazionali di ricerca storico-sociale. Tra questi il monumentale Transitland. Video Art from Central and Eastern Europe 1989–2009 o il più recente Secondary Archive, dedicato alle donne artiste attive nell’Europa dell’Est dagli Anni Cinquanta.

Trieste Contemporanea è stato uno dei primi soggetti a pensare in forma transdisciplinare e con una logica sovranazionale. Quali sono stati i primi progetti?

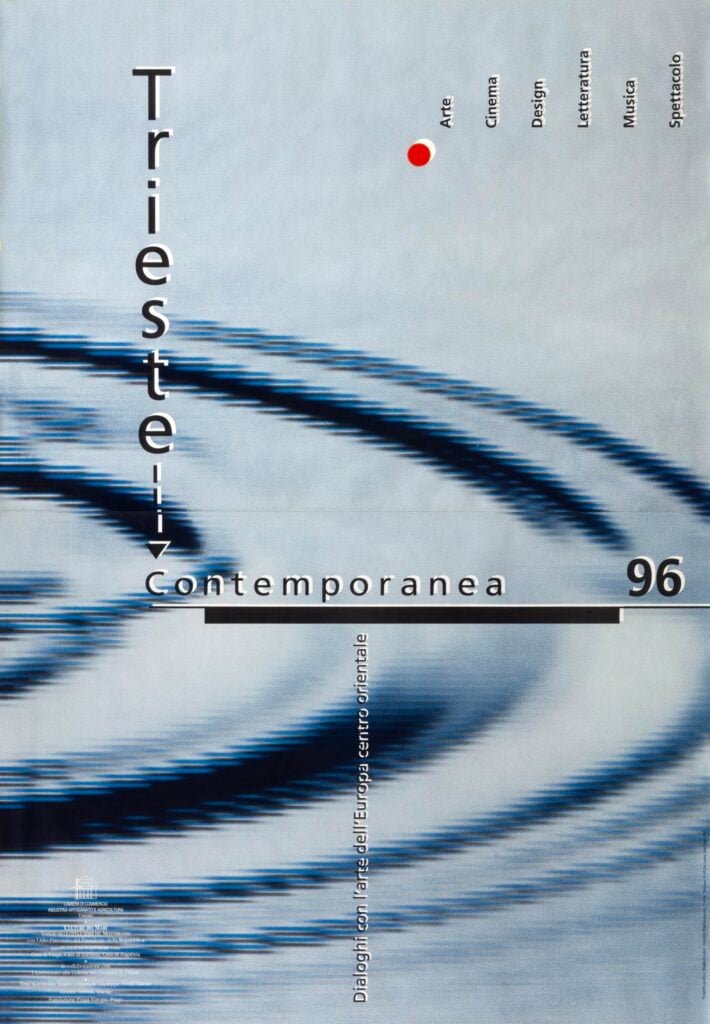

Sono due caratterizzazioni strutturali già nelle prime grandi rassegne in forma di festival d’arte, cinema, design, letteratura, musica, spettacoli monografici sui diversi paesi (sulla Lituania o sull’Ungheria, ad esempio) e nei nostri concorsi rigorosamente internazionali, a cominciare da quello di design fondato nel nostro primo anno da Gillo Dorfles. La multidisciplinarietà ci deriva dal lavoro svolto negli Anni Settanta sull’arte contemporanea e poi negli Anni Ottanta a tutto campo da due nostri fondatori, rispettivamente lo Studio Tommaseo e l’associazione L’Officina. Naturalmente, con la consapevolezza che trasmissione, valorizzazione e costruzione culturale implicano la gioia del compito del dialogo. Siamo nati perché buona parte della popolazione di Trieste non aveva alcuna vocazione all’apertura. Trent’anni dopo, il segnale del cambiamento, pur molto condito di promozione turistica, è che viene celebrata la Capitale Europea della Cultura “senza confini” a Nova Gorica e Gorizia.

Le reti di relazioni si sono consolidate negli anni anche grazie a progetti quali i premi per gli artisti emergenti o per il teatro. Quali sono stati i progetti più significativi?

Lo spettro di attività di ricognizione, espositiva e informativa di Trieste Contemporanea è sempre stato necessariamente molto ampio. Spazia da autori di diverse generazioni che meriterebbero di appartenere un po’ di più alla storia europea dell’arte (ad esempio Stanisław Ignacy Witkiewicz, Paul Neagu e Breda Beban) ai Giovani Emergenti del nostro premio che sono poi diventati famosi, come Paweł Althamer o Ivan Moudov. Per toccare poi grandi protagonisti come Mirosław Bałka o Adrian Paci, e i giovani esordienti del format videospritz, creato per gli incontri informali con la videoarte. Abbiamo indagato il legame con Trieste di autori come William Kentridge e poi collaborato a produzioni internazionali pluriennali composte da studi, convegni e workshop, quali Smuggling Anthologies, Both Ways o Harbour for Cultures sulle pratiche di accoglienza nelle città europee, o portato avanti l’Italian Council con il duo Carloni-Franceschetti. Un posto a sé merita il progetto Continental Breakfast, sviluppato nel primo decennio degli Anni Duemila con istituzioni e organizzazioni dell’arte contemporanea residenti in una decina di Paesi. Non è mai mancato il lavoro formativo con i tirocini universitari e i giovani professionisti dell’arte, e poi abbiamo aperto al pubblico nel 2018 la nostra Biblioteca specializzata sull’arte contemporanea dell’Europa centro-orientale, che è parte del Servizio Bibliotecario Nazionale e raccoglie, nella propria collana editoriale libraryline, testi inediti e prime traduzioni di autori che hanno contribuito allo sviluppo o alla comprensione dell’arte contemporanea.

1 / 7

1 / 7

2 / 7

2 / 7

3 / 7

3 / 7

4 / 7

4 / 7

5 / 7

5 / 7

6 / 7

6 / 7

7 / 7

7 / 7

E il lavoro con i curatori?

Trieste Contemporanea intrattiene relazioni con i maggiori curatori, che sono spesso anche relatori in uno degli osservatori più importanti sui fenomeni artistici: il Forum di Venezia. L’iniziativa fu ideata per offrire mobilità ai curatori di contemporaneo dell’Europa dell’Est e promuovere uno scambio di buone pratiche nei giorni di preapertura della Biennale Arte di Venezia. Nel 2003 ottenne l’endorsement dell’Iniziativa Centro Europea e diventò l’attuale CEI Venice Forum for Contemporary Art Curators.

Dopo tutto questo lavoro, cosa sarà di Trieste Contemporanea nel prossimo futuro?

Credo si possa dire che siamo, nel nostro Paese, un punto di riferimento al servizio della conoscenza dell’arte contemporanea dell’Europa dell’Est. E di questo ringrazio le persone e gli amici che in questi trent’anni hanno reso forte il senso di comunità estesa dei nostri dialoghi con l’arte dell’Europa centro-orientale. In futuro continueranno le occasioni di incontro con un vasto mondo culturale europeo, all’intersezione con il pensiero di altri osservatori e i saperi di altre pratiche, che rinnoveranno la meraviglia della scoperta attraverso l’incontro diretto tra persone. E poi sarà necessario trasmettere alle giovani generazioni di artisti, curatori e al pubblico il valore della pratica dell’ascolto e dello scambio pacifico di pensiero, che è un’occasione sempre stupefacente.

Daniele Capra

Libri consigliati:

(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati