Per essere davvero creativi bisogna essere liberi. La lezione all’ADI Design Museum di Milano

La retrospettiva su Alchimia, movimento fondato da Alessandro e Adriana Guerriero quasi cinquant’anni fa, ha al centro una zattera. Salirci può essere utile ai designer di oggi per capire come mettere in moto un’intelligenza collettiva non soltanto rivolta al mercato

Come ha ricordato anche il direttore dell’ADI Design Museum Andrea Cancellato durante la presentazione della nuova mostra dedicata ad Alchimia, visitabile fino al prossimo 22 gennaio, nessuno dei coloratissimi oggetti e arredi progettati nell’alveo del movimento tra il 1976 e il 1992 ha vinto il Compasso d’Oro. Il collettivo fondato da Alessandro Guerriero e dalla sorella Adriana si è portato a casa un solo premio, nel 1981, nella categoria “Ricerca sul design e immagine unitaria” dove a essere riconosciuta era l’importanza di una ricerca teorica che affondava i piedi nelle esperienze del design radicale e nel postmoderno.

La lezione di Alchimia, fantasia al potere e decoro come elemento rivelatore

I presupposti delle creazioni di Alchimia erano diversi da quelli della maggior parte dei prodotti di industrial design del periodo: non si partiva dalla funzione e dalla necessità di ottimizzare materiali, spessori e pesi in una logica, appunto, di produzione industriale ma dalla libertà di esprimere se stessi mescolando suggestioni provenienti da vari mondi, dall’arte, dalla fotografia, dalla tecnologia o dalla moda, e da una progettazione collettiva basata sul confronto costante con gli altri membri del gruppo. Il decoro, anche quando flirtava con il kitsch, non era un delitto o una caduta di stile ma l’elemento capace di rivelare il senso profondo del progetto, e poco importava che il motivo in sé provenisse dal quotidiano (dal “banale” celebrato in una piccola ma importante mostra ideata da Alessandro Mendini con Paola Navone, Daniela Puppa e Franco Raggi alla Biennale di Venezia del 1980) oppure dalla produzione artistica di una cultura primitiva.

1 / 12

1 / 12

2 / 12

2 / 12

3 / 12

3 / 12

4 / 12

4 / 12

5 / 12

5 / 12

6 / 12

6 / 12

7 / 12

7 / 12

8 / 12

8 / 12

9 / 12

9 / 12

10 / 12

10 / 12

11 / 12

11 / 12

12 / 12

12 / 12

L’allestimento: un tappeto-zattera per scappare dal design marketing-oriented

A Milano dopo un primo passaggio a Berlino, al Bröhan-Museum, Alchimia. La rivoluzione del design italiano è curata da François Burkhardt, Tobias Hoffmann e dallo stesso Alessandro Guerriero ed è la prima retrospettiva di un certo peso organizzata in Italia su Alchimia. Al centro della sala principale del museo, il cui perimetro è dedicato alla collezione permanente con i progetti vincitori delle varie edizioni del Compasso, 150 opere tra mobili, vasi, lampade, veicoli, abiti, tappeti, disegni e fotografie aspettano i visitatori a bordo di un tappeto-zattera pensato – sono le parole di Guerriero – come un modo per mettersi in salvo “dal diluvio universale di proposte guidate da un marketing che afferma tutto ma che quasi sempre è incapace di restituire qualcosa di veramente utile alla vita spirituale dell’uomo: quella vita che nasce da un crocevia di idee, da un miscuglio di esperienze estetiche, biografiche e affettive diverse; quella vita che è il risultato dell’incontro tra uomini provenienti da luoghi diversi, nutriti di desideri, emozioni e volontà”.

Un escamotage allestitivo che rivela una visione impietosa dell’attuale sistema design condivisa anche da Burkhardt. “Abbiamo realizzato questa mostra per far vedere, soprattutto ai giovani designer, l’importanza di avere uno spazio dove poter sperimentare senza vincoli, un luogo della riflessione, qualcosa che oggi si trova sempre meno”, spiega il teorico e curatore svizzero. “La qualità straordinaria del design italiano degli Anni Cinquanta e Sessanta nasceva da questo tipo di libertà. Marco Zanuso si interessa alla gommapiuma e dà vita ad Arflex, i fratelli Castiglioni con le loro sperimentazioni sulla luce a Flos, Franco Albini con i suoi mobili a Poggi, Luigi Caccia Dominioni e Ignazio Gardella ad Azucena, sempre nello stesso settore. Oggi è difficile anche solo pensare che un designer possa relazionarsi con i vertici di un’azienda”.

Le opere, un compendio dei temi cari ad Alchimia

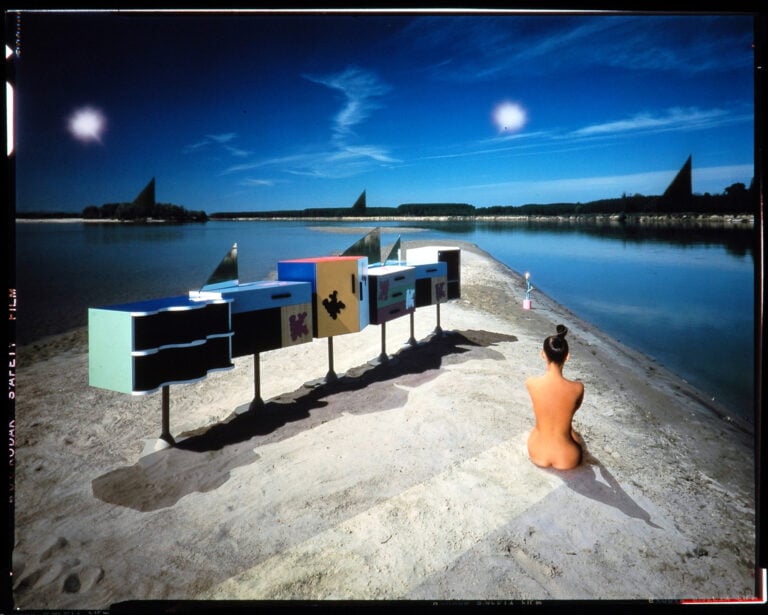

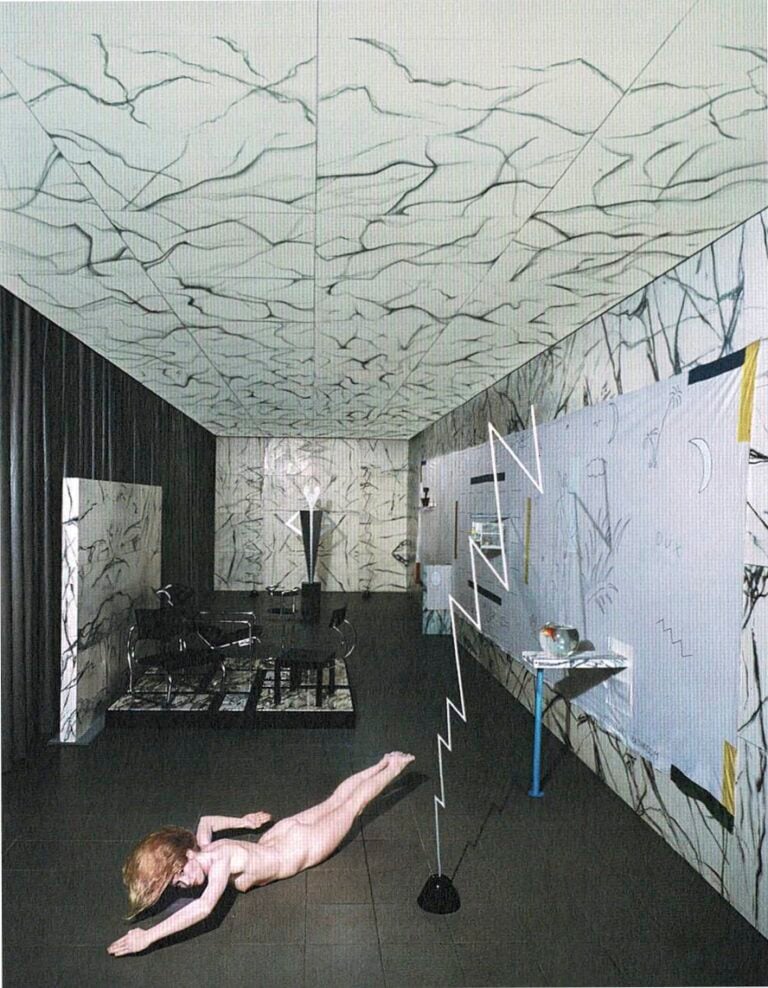

Camminando intorno al tappeto-zattera si ritrovano nei diversi pezzi esposti, “un po’ accatastati quasi fossero di ritorno da una delle centoventisette mostre che Alchimia ha realizzato in giro per il mondo”, dice Guerriero, cioè alcuni dei filoni di ricerca seguiti dai membri del collettivo, che negli anni hanno oscillato tra le cinque e le sette unità con una serie di altre figure a ruotare intorno a questo nucleo fisso. Il redesign e la trasformazione di oggetti già esistenti, per esempio, con il pezzo forse più famoso di tutti, la poltrona Proust di Mendini, una seduta finto rococò trasformata ricoprendo sia il rivestimento che la struttura con una serie di pennellate di colori pastello alla maniera di Paul Signac, ma anche con il divano Kandissone e con un’anonima credenza degli anni Quaranta fatta decorare dallo stesso designer con motivi ispirati a Kandinsky. La modularità, spinta all’estremo dal Mobile Infinito sempre di Alessandro Mendini ma col contributo di diversi colleghi in modo da annullare l’importanza della firma, un sistema di arredi con decorazioni magnetiche che potevano essere accostati per creare una composizione virtualmente senza fine. O, ancora, la centralità del corpo, messa in evidenza nelle architetture indossabili disegnate da Cinzia Ruggeri e Anna Gili e nei servizi fotografici scattati da Occhiomagico per Alchimia, con interni ed esterni surreali popolati da modelle nude.

Giulia Marani

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati