Emergenza? No, disastro. Cosa dice l’arte a proposito del clima

Da decenni gli artisti si interrogano sul destino dell’ambiente, mettendo in guardia sui rischi legati al sempre più discusso Antropocene. Nel giorno in cui si celebra l’Earth Day, vi offriamo una panoramica sui protagonisti di un movimento che sta riacquisendo forza.

In un editoriale di quindici anni fa, il fondatore del movimento 350.org, Bill McKibben, sosteneva che ciò di cui il nostro surriscaldato Pianeta aveva bisogno era l’arte: riteneva che solo essa sarebbe stata in grado di dare espressione alla crisi più grave mai vissuta dalla specie umana. “Stranamente”, scriveva, “per quanto siamo a conoscenza di questa crisi, non lo siamo davvero. Non la sentiamo nelle viscere; non è parte della nostra cultura. Dove sono i libri, le poesie, le opere teatrali?”. Era il 2005, il Protocollo di Kyoto era appena entrato in vigore e l’umanità poteva ancora sperare che la politica internazionale trovasse soluzioni condivise per contenere il riscaldamento globale e garantirci un futuro su questo pianeta. Poi ci fu il 2009, l’anno della disastrosa COP15 a Copenhagen, la Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, dove apparve chiaro che l’accordo non sarebbe arrivato. Negli anni successivi il mondo sembrò rassegnarsi all’inevitabile.

Ma la speranza, si sa, è l’ultima a morire e di recente è tornata nelle piazze grazie a un movimento animato da giovani di tutto il mondo che si rifiutano di accettare di non avere un futuro. La giovane attivista Greta Thunberg e i Fridays for Future hanno riportato la questione climatica sulle pagine dei giornali, nei discorsi della gente, nelle strade. La politica internazionale non ha potuto ignorare quel dito puntato contro l’inerzia dei governi, né ha potuto tapparsi le orecchie a quel grido di rivolta e sdegno lanciato da chi, per definizione, rappresenta la speranza e il futuro. Nel grido di quei ragazzi non c’è solo rabbia ma soluzioni, innovazione, freschezza, la ricerca di un modo nuovo di parlare della questione climatica. Per lungo tempo, il principale problema della comunicazione ambientale è stato l’incapacità di parlare in maniera empatica di questioni complesse e scenari terrificanti. La sovraesposizione alle preoccupanti notizie sul riscaldamento globale, lo scioglimento dei ghiacci, l’estinzione delle specie, i profughi ambientali e via dicendo lascia attoniti e spinge verso un individualismo accorato ma passivo. Il rischio dell’allarmismo, per quanto giustificato, è quello di creare un senso di impotenza. L’urgenza è, allora, quella di trovare modi nuovi di comunicare. Quindici anni dopo l’appello di McKibben, risvegliata dai giovani del mondo, l’arte ha risposto alla chiamata.

L’ARTE DELL’ATTIVISMO

Oggi, sempre più spesso, l’attivismo si veste di forme creative per comunicare il proprio messaggio. Sono tanti i gruppi e i movimenti che hanno iniziato a servirsi dell’arte per parlare di clima. Uno dei più attivi è Extinction Rebellion, che usa la forza delle immagini a partire dal logo, una clessidra stilizzata all’interno di un cerchio che rappresenta il mondo, attribuito a un artista londinese dall’identità ignota, ma a disposizione di chiunque lo voglia utilizzare. Il Victoria and Albert Museum ne ha recentemente acquisito una copia digitale per la sua collezione permanente. Extinction Rebellion si serve di forme creative in molte delle sue azioni, mescolando performance, arti visive, musica. L’idea è di offrire una rappresentazione visiva dell’emergenza che stiamo vivendo e creare situazioni a cui il pubblico può reagire in maniera diretta, fisica.

Un’immagine diventata ormai iconica è quella delle Red Rebel Brigade, cortei di figure in tonaca rossa e volto bianco, ideati da Doug Francisco dell’Invisible Circus di Bristol, per rappresentare il sangue che scorre nelle vene di tutte le specie. “È la cosa più forte che abbia mai detto… senza parlare!”, spiega Francisco. “L’arte può mandare un messaggio potente e quando risuona si connette con noi in un modo molto più forte e profondo delle parole”.

Red Rebel Brigade. Photo Dylan Logan

LA SCIENZA È UN’ARTE

Ma non è solo nelle strade e nelle piazze che si ricorre all’arte per parlare di clima: anche la scienza ha scoperto che la divulgazione può essere più efficace quando trova linguaggi diretti, fruibili, empatici e accattivanti. Sempre più frequenti sono le collaborazioni tra ricercatori e artisti che dialogano per tradurre concetti complessi in un vocabolario di facile decodificazione.

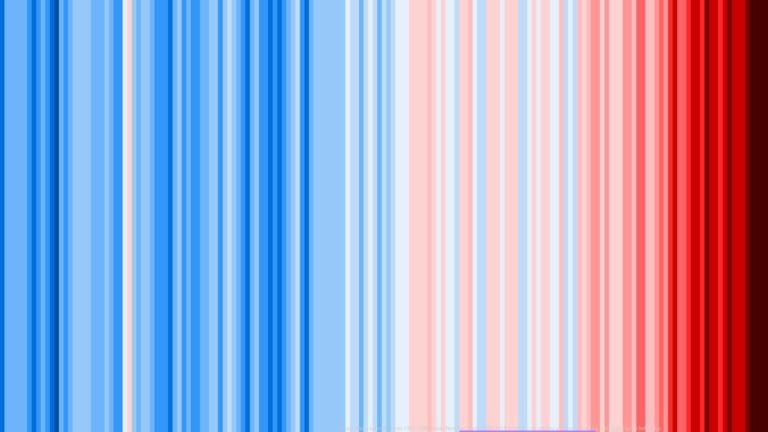

Un esempio semplice quanto efficace è quello delle Warming Stripes ideate dal ricercatore Ed Hawkins, colorate visualizzazioni grafiche di dati sull’innalzamento delle temperature. Altri progetti sono più complessi, come quello di Sustainability in an Imaginary World, in cui l’arte viene utilizzata per dare forma all’analisi di scenari elaborati con metodo scientifico. O come quello dell’artista Tomás Saraceno che, nella sua incessante ricerca sui temi ambientali, è arrivato a creare biosfere gonfiabili, morfologicamente simili a bolle di sapone, ragnatele o nuvole, che sono modelli speculativi di modi alternativi di vita per un futuro sostenibile.

Tra i primi ad aver intuito il potenziale dell’interazione tra arte e scienza è stato l’artista David Buckland che, con il suo programma Cape Farewell creato nel 2001, promuove progetti di collaborazione tra artisti, ricercatori e divulgatori in tutto il mondo, con tanto di spedizioni nell’Artico, con lo scopo di creare una nuova narrativa e una cultura dei cambiamenti climatici. Uno dei progetti più recenti promossi da Cape Farewell è quello dei Pollution Pod di Michael Pinsky, cupole geodetiche che riproducono l’ambiente inquinato delle grandi metropoli e che nel corso del 2020 avrebbero dovuto far tappa in varie città del mondo (l’emergenza sanitaria ha investito anche questo calendario, naturalmente).

IN ORIGINE C’ERA LA NATURA

Ma se un rinato interesse per i temi ambientali offre maggiori occasioni di visibilità a un’arte preoccupata per l’ambiente, non è certo cosa inedita che gli artisti, da sempre antenne del proprio tempo, si interroghino sul futuro del nostro pianeta. Anche prima che il clima fosse sulla bocca di tutti, c’erano stati artisti che fin dagli Anni Settanta avevano rivolto il proprio sguardo all’ambiente.

Le origini di quella che oggi potremmo definire arte ecologica (ma le etichette sono diverse e dai contorni sfumati) possono essere rintracciate nella Land Art (o Earth Art: anche qui le definizioni sono fluide) che, per quanto non avesse un messaggio intenzionalmente ecologico, cercava un rapporto di armonia con la natura. Nello stesso periodo, tuttavia, emergevano già pratiche artistiche che non si limitavano a uscire dalle gallerie per fare esperienza dell’ambiente naturale, ma che interrogavano le relazioni tra uomo e natura con un più prosaico intento critico.

Tra i primissimi ad affrontare consapevolmente il tema della distruzione dell’ambiente fu la coppia Helen e Newton Harrison. Come ci racconta Newtown Harrison dalla sua casa di Santa Cruz, “la nostra filosofia è: non fare alcun lavoro senza aver prima consultato la rete della vita. A partire dalla fine degli Anni Sessanta, decisi di non fare alcun lavoro che non andasse a beneficio dell’ecosistema. E se volevamo parlare di ecosistema su scala globale, allora aveva senso che fossero un uomo e una donna a farlo, in opposizione a quel mondo dominato dall’uomo in cui vivevamo”. Ci vollero anni di studio per definire cosa significasse lavorare sugli ecosistemi e comprendere le interconnessioni complesse tra sistemi. Nel 1970 i due, che furono una coppia nella vita come nell’arte, collaborarono a un primo lavoro di arte ecologica, Making Earth, in cui riprodussero il terriccio superficiale, l’humus che contiene le sostanze indispensabili per la creazione di vegetazione. “Ci avevano chiesto di fare un lavoro sulle specie a rischio di estinzione e io pensai: cos’è più a rischio estinzione che il terriccio che è oggi impoverito in tutto il pianeta?” .

Quello che fin dall’inizio distinse il lavoro degli Harrison da quello di altri artisti che avevano lavorato con la natura era la forza motrice dietro quel lavoro: non si trattava di arte concettuale, per quanto da quella attingesse a piene mani, per stessa ammissione di Harrison, non si trattava di una spinta estetica, né di semplice amore per la natura: “Era indignazione”, spiega. “Certo, non puoi lavorare su cose di questo genere senza empatia e l’empatia in un certo senso è una sottocategoria dell’amore, in senso radicale, ma poi aggiungi talento e una miscela di indignazione, ricerca e persistenza”. Negli anni il lavoro della coppia diventò sempre più orientato alla scienza e alla tecnologia, fino a creare alternative concrete per le problematiche ecologiche: “Da un certo punto in poi io e Helen decidemmo che avremmo proposto una soluzione per tutto quello che criticavamo”.

Justin Brice Guariglia, Climate Signal, Castle Williams, New York 2018. Photo Lisa Goulet

PIANTARE ARTE

L’approccio fattivo alle problematiche ambientali, quello in cui l’artista diviene protagonista di soluzioni, è quanto mai evidente anche nel lavoro di Agnes Denes, l’artista diventata celebre per il suo Wheatfield: A Confrontation (1982), con cui trasformò un ampio lotto creato da terra di scavo nel financial district di Manhattan in un campo di grano che coltivò lei stessa. Simbolo ancestrale e universale, il grano, fonte di nutrimento e materia di scambio, venne poi raccolto e inviato in ventotto città del mondo, mentre i semi vennero piantati in vari luoghi del pianeta. Ma se nel caso della più famosa delle sue opere l’azione era soprattutto simbolica, in altre gli interventi sono concepiti per avere un effetto duraturo e concreto sull’ambiente. Tree Mountain. A Living Time Capsule (1992-96) è una foresta di 11mila alberi piantati in un intricato schema matematico creato dall’artista a partire da una combinazione della sezione aurea e dello schema dei semi di girasole, su una collina artificiale di 38 metri di altezza nei pressi delle cave di ghiaia di Pinziö, in Finlandia, come parte di un progetto di bonifica: l’area sarà protetta per almeno quattro secoli e in futuro si trasformerà in una foresta vergine in cui la mano dell’artista non sarà più riconoscibile.

Guarda a un passato precedente all’intervento dell’uomo, invece, il Time Landscape creato da Alan Sonfist nel 1978, un lotto nel quartiere del Greenwich Village di New York che l’artista ha restituito alla natura. Piantando vegetazione autoctona, Sonfist ha ricreato una piccola foresta simile a quelle che ricoprivano l’isola di Manhattan prima dello sviluppo urbano. Ancora oggi i passanti possono immergersi in quell’ambiente e godere di una natura che è stata annientata dalla città ma che, grazie all’intervento dell’artista, torna a interagire con essa. Nel corso dei decenni, Sonfist ha continuato a lavorare con alberi, piante e materiali naturali, sia in contesti urbani che in aree rurali. “Dobbiamo capire che siamo parte dell’ambiente e che non siamo qui per distruggerlo”, dice l’artista. Nel 1985, con il suo Circle of Life realizzato per l’Art Institute di Kansas City, Sonfist ha piantato erba delle praterie locali all’interno di un cerchio di alberi autoctoni, prevedendo che negli anni gli alberi avrebbero preso il sopravvento sulla prateria. Al centro, un monumento realizzato con tronchi d’albero in via d’estinzione ricoperti di bronzo, anche questo destinato a essere fagocitato dalla vegetazione circostante.

L’utilizzo delle piante per creare composizioni naturalmente destinate a modificarsi seguendo il corso della natura ricorre nel lavoro di diversi artisti e prende la forma di poesia e contemplazione nelle opere di NILS-UDO. Fin dal suo Hommage à Gustav Mahler, del 1973, l’artista tedesco piantò giovani pioppi ed erba nella campagna bavarese, circondandoli con un intreccio di pali e spaghi, come a proteggerli: c’è la mano dell’uomo, per quanto leggera, ma la natura farà il suo corso e si riapproprierà di ciò che l’uomo ha trasformato. “Anche quando dipingevo, la natura è sempre stato il mio soggetto, ma a un certo punto ho sentito il desiderio di andare oltre e diventare parte della natura”, ci racconta l’artista, che ancora oggi vive nella campagna bavarese. La sua pratica artistica è una vocazione, un bisogno intimo e profondo. Ma dall’emozione che suscitano i suoi lavori emerge un messaggio ben preciso: “Quando ho iniziato, la situazione era diversa, non c’era la percezione di un’emergenza ambientale. Oggi continuo a lavorare con la natura, non ho cambiato il mio lavoro, ma questo viene percepito in un modo diverso e credo che abbia aperto gli occhi a molte persone riguardo ai rischi che la natura corre. Per me è un bisogno ed è il mio stile di vita da quarantacinque anni a questa parte. La mia intenzione è di rivelare la realtà della natura, aprire gli occhi e il cuore delle persone a quella realtà. In un certo senso sono un realista”.

L’elenco di artisti che, dagli Anni Settanta a oggi, hanno lavorato con la natura, nella natura e sulla natura è lungo e ricco di variazioni sul tema. Quegli sperimentatori che per primi portarono l’ecologia nelle proprie opere oggi sono entrati a far parte della storia dell’arte e proseguono il loro discorso d’amore con la natura. Intanto, l’attuale urgenza della crisi climatica ha portato nuove generazioni a riprendere quei linguaggi e far ripartire il dialogo tra ambiente e arte. Un filo diretto tra l’arte ecologica degli Anni Settanta e nuove pratiche artistiche che sembrano attingere da quella stessa poetica è emerso nella mostra del 2018, Indicators: Artists on Climate Change, allo Storm King Art Center, il museo all’aperto ospitato in un parco nella Hudson Valley, Stato di New York. Tra i boschi, le colline, i prati e gli stagni del parco, le opere di una dozzina di artisti, tra cui David Brooks, Mark Dion, Ellie Ga e Gabriela Salazar, esploravano i diversi modi di approcciarsi al soggetto, dalla ricerca scientifica alla documentazione, fino all’attivismo, sempre utilizzando il vocabolario della natura.

NUOVE SOLUZIONI

Altre mostre e altri artisti sembrano invece voler proporre un approccio diverso, che esce dall’ambiente naturale ed entra nella società umana per lanciare l’allarme o per proporre soluzioni. Una rassegna di queste nuove visioni l’ha di recente offerta la Royal Academy of Arts di Londra che, con la mostra Eco-Visionaries: Confronting a planet in a state of emergency (2019-20), ha presentato una panoramica sulle molteplici risposte che arte, design e architettura stanno dando al climate change. Tra le opere in mostra, molte ricorrono alla tecnologia per elaborare risposte a un ambiente in trasformazione. Ne è un esempio Plastoceptor and Stomaximus (2014) di Pinar Yoldas, un apparato digerente in grado di metabolizzare la plastica. È invece un grido d’allarme forte e chiaro The ice melting series (2002) di Olafur Eliasson, in cui l’artista danese-islandese (protagonista della monografica recentemente inaugurata, e attualmente chiusa, al Guggenheim di Bilbao) mette insieme una serie di fotografie ravvicinate dei piccoli pezzi di ghiacciai che si sciolgono sul terreno, evocando smaterializzazione e distruzione, dal piccolo al grande, dal locale al globale. In molte delle sue opere, Eliasson usa il ghiaccio come efficace simbolo della consunzione del Pianeta cui l’uomo assiste passivo: nel 2015, durante la conferenza della Nazioni Unite sui cambiamenti climatici di Parigi, l’artista aveva esposto in piazza dodici blocchi di ghiaccio della Groenlandia, lasciando che si sciogliessero sotto gli occhi dei passanti; nel 2006 aveva portato in una galleria di Berlino alcuni pezzi di ghiacciai islandesi intitolando l’installazione Your Waste of Time.

NILS UDO, Waterhouse, Northsee, 1982

INTANTO IN ITALIA…

Un approccio che mescola il dialogo diretto con la natura e la ricerca di soluzioni (sociali o tecnologiche che siano) lo troviamo in ambito italiano. Il PAV – Parco Arte Vivente di Torino, ideato dall’artista Piero Gilardi, indaga l’arte del vivente, esplorando bioarte, biotech art, arte ecologica e antropologia. Il PAV ospita mostre temporanee che esplorano le varie declinazioni di un’arte che sperimenta nuovi modi di relazione tra uomo e ambiente. Dal 2014 a curare le mostre è Marco Scotini, che ci spiega: “Quando sono arrivato, il PAV stava lavorando soprattutto sulla bioarte, mentre adesso abbiamo cercato di vedere il rapporto uomo-natura sotto una luce più storico-politica. Anzi, direi biopolitica, perché abbiamo puntato il nostro sguardo su ricerche nel Sud Est Asiatico, in Cina, in Africa valutando l’impatto del colonialismo e della schiavitù su quelle aree. Credo che il cosiddetto Antropocene vada dotato di una storia e non ridotto a un’astrazione in cui tutti siamo colpevoli della crisi attuale”.

Il 5 marzo avrebbe dovuto aprire al PAV una mostra dedicata all’artista indonesiana Arahmaiani, dal titolo Politics of Disaster. Gender, Environment, Religion. “Il titolo mi sembra quanto mai adeguato alla situazione che stiamo vivendo in questi giorni”, prosegue Scotini. “La parola ‘disastro’ ricorre continuamente nelle affermazioni di Arahmaiani in rapporto alla propria storia individuale e collettiva. Il disastro, e non i suoi effetti, è il punto di partenza di Arahmaiani, che cerca di sfidare le forme di oppressione sulla natura e sulla donna attivando pratiche associative e immaginari ecologici che ci riguardano tutti”. Se, infatti, per l’arte occidentale il rapporto con la natura è stato frutto di un riavvicinamento all’interno di un dualismo di cui paga le conseguenze l’intero pianeta, l’arte orientale si nutre della simbiosi con la natura. “Il rapporto fusionale con la natura in Oriente”, conclude Scotini, “non è mai stato messo in discussione se non con l’arrivo del capitalismo e dell’idea di democrazia occidentale. Credo che il maggior contributo alla crisi ecologica attuale ci arrivi dalle donne del Sud del mondo”.

Finché l’arte continuerà a essere riflesso del mondo e il mondo a essere in pericolo, continueranno a esistere interpretazioni creative di un rapporto, quello tra l’uomo e la natura, tanto simbiotico quanto conflittuale. Quando il futuro è incerto, l’arte può aiutarci a immaginare altri mondi possibili.

‒ Maurita Cardone

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #54

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

LE PUNTATE PRECEDENTI

EARTH DAY #1 ‒ Intervista a Marco Scotini

EARTH DAY #2 – Intervista ad Agnes Denes

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

6 / 6

6 / 6

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati