La performance è la sintomatologia del contemporaneo?

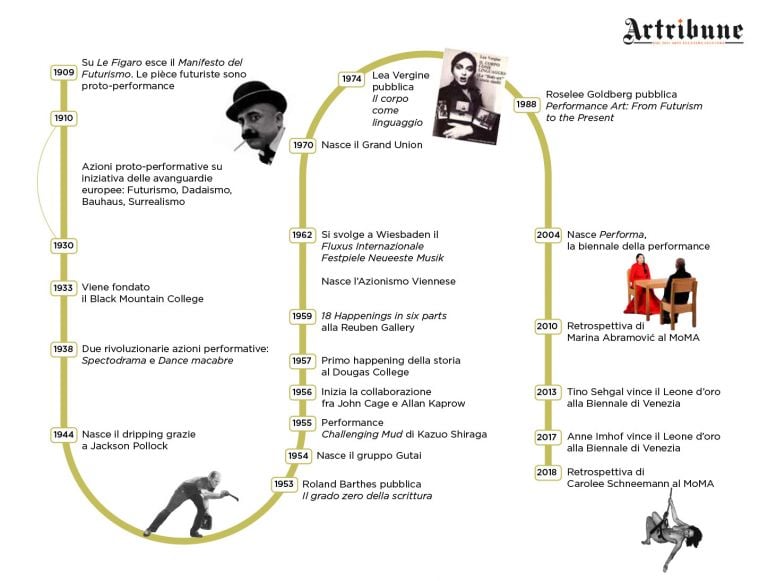

Il linguaggio della performance sta conoscendo una nuova accelerazione. Anne Imhof vince il Leone d'Oro alla Biennale di Venezia, Tino Sehgal è celebrato alla Fondazione Beyeler, la pioniera Marina Abramović è ormai un'artistar capace di attrarre le folle e creare eventi che risuonano oltre i confini del mondo dell'arte. E poi ci sono le fiere, che cercano di far rientrare il “genere” nel circuito del mercato dell’arte.

È difficile delineare un perimetro stabile quando si parla di performance, fondata com’è sullo sconfinamento, il frammentario e l’instabilità. A sua volta sconfinamento e frammentarietà sono caratteri propri del contemporaneo, e critici come Achille Bonito Oliva ne parlano dagli Anni Ottanta, e artisti come Maurizio Cattelan ne hanno fatto il proprio cavallo di battaglia negli Anni Novanta. La performance è sintomatica del contemporaneo? Su cosa si basa la sua fortuna e il suo successo?

IL PARERE DELLA SOCIOLOGA

Se consideriamo le teorie della sociologa Nathalie Heinich, l’arte contemporanea non è fondata in modo cronologico ma a partire da una serie di caratteri propri che la portano a scrivere “il paradigma dell’arte contemporanea”. Heinrich propone, dunque, una nuova classificazione dell’arte, per generi: arte classica, arte moderna, arte contemporanea. L’arte classica si basa sulla tradizione, l’accademismo, il concetto di bello e di gusto; l’arte moderna deriva dalla filiazione dell’accademismo classico, creando una rottura con essa, poiché predilige soggettività e singolarità; l’arte contemporanea apre ancora un nuovo capitolo, segnato dalla produzione, dall’oggetto e dalla partecipazione per iniziazione e contesto.

Ora, la performance si caratterizza ancora per un residuo di soggettività, tipico dell’arte moderna, e in questo senso può essere considerata un suo ultimo sussulto, trasformata attraverso l’ironia, il ludico, il cinismo e meccanismi di scambio reciproco tra il performer e il pubblico come autentica espressione contemporanea.

Carolee Schneemann, Up to and Including Her Limits, 1973-76

POSTMODERNISMI

La performance, dunque, sembra essere una traghettatrice del paradigma contemporaneo. Siamo, per cominciare, nel luogo dell’aperto, del dislocamento, del frammentario, dell’esperienza. La performance è un ipertesto in cui si inscrivono reciprocamente azione dell’artista ed esperienza del pubblico. Peggy Phelan, una delle voci più autorevoli dei Performance Studies, argomenta: “L’intera disciplina è stata creata come una risposta reazionaria alle simultaneità e virtualità del postmodernismo”. E non è un caso che lo stesso concetto di performatività si sia diffuso in seno alle teorie post-moderne e post-strutturaliste. Del resto il termine ‘performance’ condivide le sorti del termine ‘postmoderno’: in entrambi i casi si tratta di un termine “elastico”, “ombrello”.

Come la parola ‘postmodernismo’, coniata in ambito architettonico e filosofico, è stata fagocitata nella pratica descrittiva di comportamenti e modalità individuali, sociali e artistici, allo stesso modo notiamo un abuso del termine ‘performance’ e ‘performativo’. Sembra infatti che questi ultimi siano fra i termini più utilizzati nel linguaggio della critica d’arte, o da parte degli artisti, utilizzati per garantire una sorta di onnipotenza artistica e intellettuale.

L’ARTE E IL SUO PROCESSO

La storia dell’arte registra già alla fine degli Anni Sessanta la cosiddetta performative turn: un mutamento nell’estetica che si basa sul processo di sconfinamento, che si realizza nell’evento e non più nell’opera. L’esperienza dell’evento è riferibile alla sfera del comportamentale e del processuale, e quindi le azioni non rappresentano qualcosa, piuttosto definiscono o fondano. Non si tratta quindi di una questione di espressività – concetto opposto a quello di performatività – ma di un’istituzione che avviene attraverso un atto sociale e comunitario che ha in seno le caratteristiche del rito e dello spettacolo.

La performance sembra dunque fondarsi sul gesto teatrale, ma produce uno scarto rispetto ad esso per farsi arte visiva. Di certo tale slittamento ha a che fare con una totale disponibilità dei linguaggi e con un’attitudine alla contaminazione, se non alla confusione: “Questo nuovo percorso della performance partiva anche dal mondo delle discoteche, della moda e da lì passava al teatro, attuando un’altra transizione completamente differente. Ora tutto è possibile: l’arte può accadere in teatro e il teatro può trovare il suo luogo nell’arte”. Si tratta di liberare il sistema delle belle arti dai caratteri dell’illusionismo e della virtualità che, come ricorda Renato Barilli, sono stati da sempre i caratteri basilari e secolari delle beaux arts, per secoli appoggiate a “una sorta di proiezione su superficie dei vari dati relativi alla presenza del corpo”.

Marina Abramovic ad Alba. Photo Murialdo Muratore

IL CORPO E IL RITO

In questo senso la performance art crea una rottura epistemologica, un cambiamento di paradigma: permette modi della produzione di ricerca critica e di conoscenza. Per esempio la questione dell’embodiment, che aggiunge al sistema cognitivo una nuova dimensione della conoscenza, non più solo mentale ma anche fisica, di esperienza del mondo. Il corpo, dunque, è condotto a testimonianza del “qui e ora”.

Nel caso della performance, il corpo è assunto come medium artistico. Di fronte all’eterogeneità della performance come Body Art si può quasi stilare una casistica: la performance come comportamento, la performance come sperimentazione, la performance politica e infine la performance come rituale. Il rito, in particolare, assume un ruolo centrale in riferimento alle performance. A tale posizione corrisponde certamente una sottrazione del corpo alle visioni conservative dell’Occidente e un richiamo, che ritroviamo forte nell’arte di Hermann Nitsch e Marina Abramović, ai riti e ai miti delle società arcaiche.

IL CASO ABRAMOVIĆ

L’opera condotta da Marina Abramović è da considerare un vero e proprio canone del performativo per le sue azioni e le sue teorizzazioni che, non a caso, trovano uno dei momenti più alti in una mostra-spettacolo (The Artist is Present, 2010) che va a toccare quello che è uno dei caratteri fondanti dell’evento, cioè l’appropriarsi dell’elemento dello spettacolo e la sua stessa mutazione. La tecnica della Abramović si fonda sulla ritualità, mai sull’improvvisazione.

Mettere in atto, fondare o restituire ritualità sono costanti del suo lavoro, poiché queste sono, secondo l’artista, le uniche modalità che ci permettono di abbattere quella scissione dualistica propria della cultura occidentale, che separa corpo e mente, uomo e natura. L’uso della simbologia dei colori tibetani, degli oggetti primitivi o delle tradizioni indigene restituiscono nella forma ciò che nella teoria è dato dal parallelo sviluppo degli studi post-colonialisti.

Hermann Nitsch

POLITICHE DELLA TELEVISIONE

La performance ingloba – nel processo rivoluzionario di sostituire all’oggetto il processo, alla mente il corpo – un sodalizio tra il primitivo, il rituale, gli istinti più “bassi” del corpo e allo stesso tempo le nuove scienze umanistiche come l’antropologia, la psicoanalisi, gli studi post-coloniali, i gender studies. La performance guarda alle minoranze, al sovversivo, al genere. Basta pensare a nomi quali Yvonne Rainer, VALIE EXPORT, Carolee Schneemann, che aveva performato a New York nel 1975 davanti a un pubblico di sole donne e a cui il MoMA dedicherà nel 2018 una grande retrospettiva, dopo che alla 57. Biennale di Venezia le è stato attribuito il Leone d’oro alla carriera. In questo caso siamo di fronte a performance di carattere politico. Performance di tipo comportamentale possiamo riferirle soprattutto a opere di artisti italiani come Enrico Job, Eliseo Mattiacci, Elio Mariani, Giuseppe Penone, spesso nell’alveo dall’Arte Povera.

Nella performance come sperimentazione si assiste all’uso delle tecnologie associate al processo performativo: la performance si apre alla televisione, alle soap opera, al cabaret più che al teatro. Un fenomeno di feticizzazione dell’arte che non è molto lontano da quello degli esordi dello stesso performativo, come il gesto di Pollock o di Manzoni, entrambi contrassegnati dalla necessità di rendere visibile il processo di ideazione dell’opera e il modo in cui è ritualizzato nella sua esposizione.

LA PERFORMANCE COME PARADIGMA

La performance live subisce un processo di mediatizzazione. Caratteri come quelli dell’intimità e dell’immediatezza, ad essa attribuiti, sono gli stessi che spesso connotano la televisione o i nuovi media. La performance condivide, del resto, molti caratteri propri della Net Art: orientata a un processo piuttosto che a un oggetto; basata su tempo e dinamica; immediata, collaborativa, interattiva e partecipativa.

Se poi consideriamo la problematica dell’archivio che si pone di fronte alla performance, va da sé che quest’ultima diventa ancora una volta sintomatica del contemporaneo. Lo storico della performance deve confrontarsi con la traccia, il frammento, deve attivare un metodo archeologico e, allo stesso tempo, confrontarsi con la possibilità della riproduzione, del reenactment. In breve, la performance cristallizza in sé numerosi caratteri propri del contemporaneo, nella forma, nel processo, nell’urgenza di un’etica piuttosto che di un’estetica, nella problematica del live e del mediato, del rapporto con il pubblico, dell’evento museale, nella questione dell’archivio. Dal canto suo, Richard Schechner, docente di Performance alla New York University, afferma: “Se gli studi di performance fossero un’arte, sarebbero l’avanguardia”.

Carte blanche à Tino Sehgal, Parigi 2016

E IL PUBBLICO CHE NE PENSA?

La svolta performativa o performative turn ha apportato una nuova idea di rapporto fra performer e spettatore e, più in generale, di lavoro artistico.

È dagli Anni Sessanta che la risposta dello spettatore diventa centrale, fonte d’energia per il performer. Le azioni nascono dalla volontà di porre una serie di interrogativi. Tra performer e spettatore avviene uno scambio di ruoli che accresce in modo rivelatorio l’impossibilità di prevedere lo svolgimento dell’azione: avviene ciò che è stata definita “contraddizione performativa”. Lo scambio di ruoli dimostra anche che l’evento performativo contiene una dimensione politica. In generale, si verifica un cambiamento nello status dello spettatore: non più secondo una percezione emotiva, ma secondo un approccio di fruizione operativa. L’opera aperta può spostare sempre più lo spettatore verso il ruolo del partecipante co-autore. Umberto Eco scrive nel 1962: “Nell’opera in movimento il negare che vi sia una sola esperienza privilegiata non implica il caos delle relazioni, ma la regola che permette l’organizzarsi delle relazioni”.

L’opera aperta, processuale, e il performative turn hanno preparato il terreno all’arte relazionale. E da questa all’Überoggetto, la Net Art e il Post-Internet. In particolare, è interessante notare come la performance condivida con la Net Art un atteggiamento di verifica, che si basa su meccanismi di fallimento delle proprie strategie. Se associamo le attuali tendenze dei più grandi musei, ovvero la programmazione di performance ed eventi coreografici, possiamo dedurne inaspettate conclusioni. Avviene infatti una contaminazione fra evento performativo e pubblico di tipo virale, sia nello statuto dell’immagine che in quello del corpo. L’effetto è quello tipico della svolta performativa: cambiare lo statuto dei due corpi, quello dell’autore e quello dello spettatore. Solo che, quando l’autore è soprattutto un direttore d’orchestra, e quando il pubblico è l’enorme folla dell’homo performans normalmente immerso nel quotidiano tecnologico, il trucco sta nell’invertire il meccanismo del virtuale pur utilizzando il virale.

La concretezza dell’incontro e della relazione tra performer e spettatore è determinato da un evento che restituisce la fisica delle cose nella maniera più semplice possibile, attraverso una deviazione che produce tatto, contatto: l’esposizione. È tale restituzione che ha funzionato per Tino Sehgal al Palais de Tokyo, per Anne Imhof al Padiglione della Germania alla Biennale di Venezia, per Donna Huanca alla Zabludowicz Collection di Londra, o ancora per Alexandra Pirici che, per Skulptur Projekte a Münster, ha realizzato operazioni di reenactment di storie e narrazioni virali.

‒ Sonia D’Alto

Articolo pubblicato su Artribune Magazine #40

Abbonati ad Artribune Magazine

Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune

1 / 6

1 / 6

2 / 6

2 / 6

3 / 6

3 / 6

4 / 6

4 / 6

5 / 6

5 / 6

![57. Esposizione Internazionale d’Arte, Venezia 2017, Padiglione Germania, Anne Imhof, Faust [Billy Bultheel & Franziska Aigner]. Photo © Nadine Fraczkowski. Courtesy German Pavilion 2017 & the artist](https://www.artribune.com/wp-content/uploads/2017/05/57.-Esposizione-Internazionale-d%E2%80%99Arte-Venezia-2017-Padiglione-Germania-Anne-Imhof-Faust-Billy-Bultheel-Franziska-Aigner.-Photo-%C2%A9-Nadine-Fraczkowski.-Courtesy-German-Pavilion-2017-the-artist-768x512.jpg) 6 / 6

6 / 6

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

![57. Esposizione Internazionale d’Arte, Venezia 2017, Padiglione Germania, Anne Imhof, Faust [Billy Bultheel & Franziska Aigner]. Photo © Nadine Fraczkowski. Courtesy German Pavilion 2017 & the artist](https://www.artribune.com/wp-content/uploads/2017/05/57.-Esposizione-Internazionale-d%E2%80%99Arte-Venezia-2017-Padiglione-Germania-Anne-Imhof-Faust-Billy-Bultheel-Franziska-Aigner.-Photo-%C2%A9-Nadine-Fraczkowski.-Courtesy-German-Pavilion-2017-the-artist-150x100.jpg)