Sull’intelligenza di certe mostre. Jean Dubuffet alla Fondation Beyeler

Fondazione Beyeler, Riehen – fino all’8 maggio 2016. Anche in questo si distingue un museo di alto livello. Poteva fare una antologica indolore di un grande artista, e invece propone una mostra a tesi, affidata a un giovane curatore. Scommessa vinta senza alcun dubbio. Anzi, vinta perché regala al visitatore dubbi proficui.

UNA MOSTRA A TESI

È ormai prassi piuttosto consolidata, ahinoi, quella che vede le grandi istituzioni, siano esse pubbliche o private, allestire importanti antologiche di artisti più o meno storicizzati in maniera per l’appunto antologica. Vale a dire che dell’artista in questione si offre un estratto, magari corposo e ineccepibile, della produzione artistica, mostrandone “capolavori”, opere minori, studi e finanche documentazione d’archivio. Ma in queste operazioni, che fine fa la critica?

Ora, senza nulla togliere all’importanza divulgativa – anche in senso “alto” – di siffatte mostre, esse sono per nulla paragonabili ad altre rassegne che invece scelgono coraggiosamente di optare per una strada interpretativa. Di fornire una chiave di lettura precisa, argomentata, falsificabile – per utilizzare un termine afferente la gnoseologia in ambito scientifico.

La mostra dedicata a Jean Dubuffet (Le Havre, 1901 – Parigi, 1985) curata da Raphaël Bouvier alla Fondazione Beyeler, visitabile ancora per questo weekend, si inserisce pienamente in questa seconda categoria. E dire che per il museo svizzero – il più visitato del Paese – sarebbe stato agevole preferire la prima alternativa: Ernst Beyeler e Dubuffet strinsero infatti un saldo legame sin dai tardi Anni Cinquanta, che si tradusse addirittura in un contratto di esclusiva durato dal 1964 al 1971, e nella collezione della Fondazione albergano importanti opere dell’artista francese, alle quali si aggiungono quelle della Collezione Renard, donata al museo nel 2013.

Jean Dubuffet, Bocal à vache, 1943 – coll. privata – © 2015, ProLitteris, Zurich – photo P. Schälchli, Zurich

DOV’È LA VACCA?

Quel che ha fatto Bouvier è proporre una tesi, discutibile come tutte le tesi degne di tal nome; nella fattispecie, attraverso un centinaio abbondante di lavori dell’inventore dell’Art Brut, ha provato a dimostrare come il fil rouge della sua opera sia il paesaggio; un paesaggio che subisce continue e ripetute metamorfosi, ma che resta il nodo centrale dell’opera di Dubuffet, anche quando – come nei ritratti – pare che il focus si sia spostato su altre tematiche.

Tale dimostrazione si avvale di “prove” che coprono un ampio arco temporale. Si comincia infatti con Bocal à vache del 1943, nel quale il trattamento naïf della prospettiva genera una confusione di due punti di vista: la mucca del titolo, disegnata in mezzo alla tela, è al centro del recinto (lettura orizzontale) oppure sottoterra, all’interno di una sorta di stomaco (lettura verticale)? Il secondo punto di vista non è così azzardato, poiché i segni sono quelli di Desnudus (1945), figura umana dall’anatomia geometrizzante.

È un corpo quel che sembra un paesaggio? Oppure è un paesaggio quel che sembra un corpo?

Jean Dubuffet, Le voyageur égaré, 1950 – Fondation Beyeler, Riehen-Basel – © 2015, ProLitteris, Zürich – photo Cantz Medienmanagement, Ostfildern

IL PAESAGGIO DENTRO IL MUSEO

Queste domande – o meglio: questa domanda – diventa un mantra indecidibile che con insistenza si ripropone lungo tutta la parabola della produzione di Dubuffet. E sta qui l’intelligenza critico-curatoriale: nell’aver individuato la domanda stessa e nell’averla fatta emergere più e più volte, chiaramente, in mostra. Nelle opere “desertiche” della fine degli Anni Quaranta (Arabe aux traces de pas, 1948) e nei cosiddetti Paesaggi grotteschi dello stesso periodo (Le Voyageur égaré, 1950); nei Corps de dames (Corps de dame, la rose incarnate, 1950) e nei Paysages du mental (Paysage d’airain, 1952), ma anche nelle Pâtes battues (Terre orange aux trois hommes, 1953) e nelle Ailes de papillons (Le Jardin mulâtre, 1955) e nei Tableaux d’assemblages (L’Homme de marbre, 1955). Fino agli apici dei cicli Texturologie (Texturologie V (Charbonneuse), 1957) e Paris Circus (Le Commerce prospère, 1961).

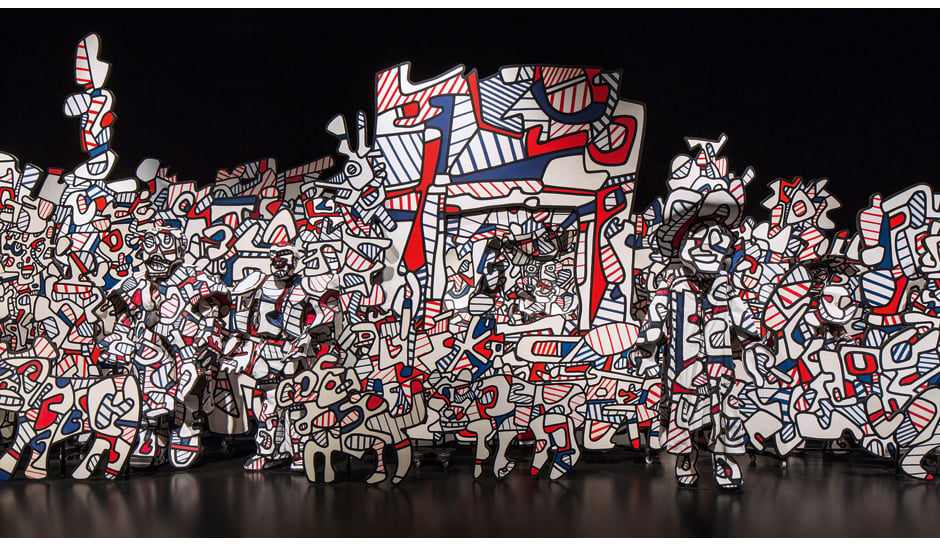

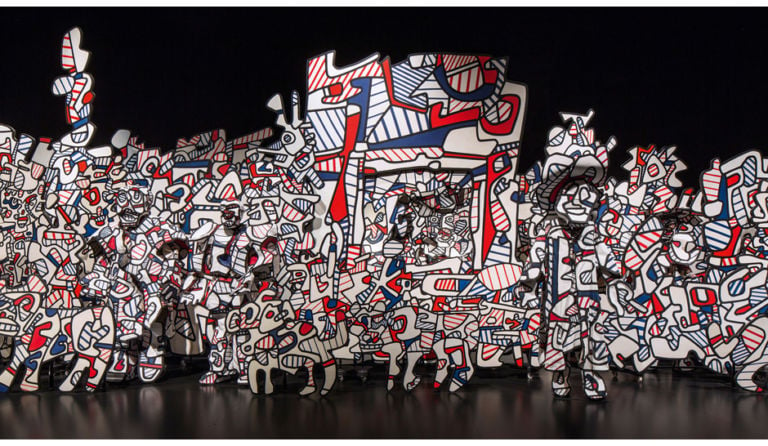

Infine, persuasi da tante e tali prove tutt’altro che indiziarie, non possiamo far altro che mettere in dubbio anche la ricezione di quella straordinaria Gesamtkunstwerk che è Cocou Bazar, apoteosi del ciclo L’Hourloupe nel quale convergono pittura e scultura, teatro e danza, musica e poesia. Rivedere allestita questa mirabile scenografia (completa di performer lenti e implacabili) dopo l’ultima, fugace apparizione a Torino nel 1978, vale – come si usa dire – il prezzo del biglietto. Per uscire dalla mostra con in tasca quella domanda inevasa: antropizzazione della natura o naturalizzazione dell’umano? Probabilmente, una concezione del paesaggio consapevole di come questi elementi non siano (più) scindibili.

Marco Enrico Giacomelli

Riehen // fino all’8 maggio 2016

Jean Dubuffet – Metamorphoses of Landscape

a cura di Raphaël Bouvier

Catalogo Hatje Cantz

FONDATION BEYELER

Baselstrasse 101

+41 (0)61 6459700

[email protected]

www.beyeler.com

1 / 4

1 / 4

2 / 4

2 / 4

3 / 4

3 / 4

4 / 4

4 / 4

Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati